警钟敲响!全球首种“塑料病”已诞生

科学家首次在海鸟身上发现完全由塑料引发的疾病

齐鲁晚报 2023年04月19日

塑料是现代生活中普遍应用的材料,也是最常见的污染物之一。从北极到南极,从最深的海沟到最高的山峰,大量塑料正在累积,科学家在鱼、鸟和人类体内,都检测到了微小的塑料碎片。

最新研究发现,淡足鹱是受塑料污染最严重的鸟类之一,科学家在其体内,发现一种完全由摄入塑料而引发的新疾病——塑料病。

深夜为海鸟催吐 场面触目惊心

位于新西兰和澳洲之间的豪勋爵岛,面积不到15平方公里,却是海鸟们的乐园。每年秋天,都有40000多只淡足鹱迁徙到这里越冬。不过,如今海滩上出现越来越多淡足鹱的尸体,整个族群,都面临着一种名为“塑料病”的灭顶之灾。

为了解塑料对鸟儿健康的影响,科学家们来到豪勋爵岛,趁着鸟爸鸟妈不在,深夜偷偷潜入鸟巢,捉住几只淡足鹱的雏鸟。

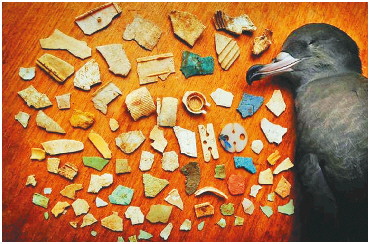

随后,他们的做法有些出人意料——给雏鸟洗胃:先把一根软管塞进雏鸟嘴中,然后往里灌水。之后的一幕让人触目惊心:雏鸟吐出来的不是食物,而是大大小小、五颜六色、根本无法消化的塑料碎片。

科学家早就发现,豪勋爵岛的淡足鹱族群开始走下坡路,近50年来,淡足鹱数量已锐减了三成。通过解剖发现,罪魁祸首就是这些小塑料片。

淡足鹱又名“肉足鹱”,一般生活在大洋深处,哺育时才上岸,它们会潜水,但在陆地上行走困难。淡足鹱的生活习性,注定了它们只能从海上捕食,很容易就把漂浮在海上的塑料制品当成鱼虾吃进肚里。

海鸟为啥会吃下塑料垃圾?只是因为分不清吗?实际情况比分不清还要糟糕:泡在海里的塑料,会散发出海鲜的气味,对海鸟有强烈的吸引力。

研究证明,当塑料垃圾进入海洋,它的表面会很快聚集各种藻类和微生物。在不到一个月时间内,这些生物就能产生大量“二甲硫醚(DMS)”,这是海洋环境中重要的信号分子,也是海鲜腥味的来源之一。

对依靠嗅觉捕食鱼类的海鸟来说,“二甲硫醚”就相当于开饭的信号。受影响最大的,可能就是锯鹱属鸟类,它们靠滤食海水中的甲壳动物为生,很容易把塑料碎片当成海鲜误食。科学家指出,海龟、企鹅、鱼类和鲸等误食塑料,很可能也是出于同样原因,因为它们也会将“二甲硫醚(DMS)”当成觅食线索。

研究指出,已有80%的海鸟体内检出了塑料垃圾,到2050年将达到99.8%。塑料垃圾还会缠住海洋动物,造成直接伤害,一些本就脆弱的物种,可能因此走向灭亡。

塑料引发新疾病 伤痛并非孤例

最近,一项发表在《危险材料杂志》上的论文显示,塑料会持续影响淡足鹱等海鸟的健康,直至死亡,因为锋利的塑料碎片,会从内部将海鸟的身体缓慢地撕裂开来。

科学家从豪勋爵岛采集了30只最近死亡的淡足鹱,其中包括21只80—90天大的幼鸟。解剖发现,它们的消化道里全都伤痕累累。研究团队推测,伤痕的来源是锋利的塑料碎片,它们反复割伤、刺穿海鸟的胃,使之久久无法治愈,反复发炎。在豪勋爵岛上发现的死鸟样本里,90%胃里都含有塑料。

科学家认为,海鸟胃中持续伤痕和炎症的特征,符合纤维化疾病的特征,也可以称之为“塑料病”。这就相当于长期吸烟的人会出现肺部纤维化,长期接触石棉的人容易得尘肺病,酗酒人士容易得肝硬化等。

对于淡足鹱来说,遭受这种无妄之灾频繁又轻易,仅5毫米大小的尖锐塑料碎片,就可以阻塞和扎穿它们的消化道,产生溃疡。“塑料病”不仅会导致鸟类消化腺体受损,疤痕还会使胃部变硬、弹性减弱,降低消化食物的效率。当鸟爸鸟妈给雏鸟喂食时,也会把一些塑料转移到雏鸟体内,导致雏鸟饿死。

研究团队发现,体内塑料较多的幼鸟个头更小,体重更轻。这是因为塑料损伤了幼鸟的消化系统,影响了营养吸收。这项研究中的幼鸟年龄在80-90天,也就是说,出生后不到三个月,塑料就对它们的身体造成了如此大的伤害。

尽管鸟类经常吞下沙石颗粒,但塑料和碎石不同——碎石不会伤害淡足鹱,塑料却会带来致命伤。海鸟将碎石储存在肌胃(即砂囊)中辅助消化。但是在碎石作用下,胃里的塑料会破碎,产生尖锐的碎片,或是分解成更小的尺寸,最终被吸收进入血流。

世界自然资金会官网数据显示,至少有81种海洋哺乳类动物,曾经进食塑料或者被塑料缠绕,所以,淡足鹱遭遇的伤痛并非孤例。

波及人类:血液乳汁发现微塑料

自20世纪50年代以来,全球塑料产量每11年就翻一番。从最深的海洋到最高的山脉;从空气、土壤到食物链中,微塑料碎片已出现在地球上任何地方。尽管只有一小部分塑料最终进入海洋,但近年来这个数字仍达到每年3万吨,五大环流也因此获得“大洋垃圾带”的别名。

塑料进入海鸟体内的同时,也进入了复杂庞大的海洋食物网。所以,当生态链的一端受到破坏时,没有物种可以独善其身,人类当然也不例外。

荷兰科学家去年在《国际环境杂志》上发表论文称,他们首次在人体血液中发现了微塑料,这些微塑料也可能进入人体器官。

科学家对22位健康志愿者的血液样本进行检测,发现近80%的血液样本包含微塑料。他们在其中一半的血液样本中,发现了PET塑料的痕迹,这种塑料被广泛用于制造饮料瓶;此外,超过1/3的血液样本含有聚苯乙烯,这种塑料被用于制造一次性食品容器和许多其他产品。

如果使用聚丙烯材料制成的奶瓶冲泡奶粉,那么婴儿在每升奶粉中,可能会摄入1600万个塑料微粒,高温会显著释放奶瓶里的PP塑料微粒。

更令人吃惊的是,《聚合物》杂志去年刊登的研究称,首次在人类母乳中发现了五彩斑斓的微塑料。研究人员收集了34份分娩一周的女性母乳样本,在26份中检测到了微塑料,大多是4至9微米的碎片和球体,90%是有色的,包括蓝色、橙色和黄色。

还有研究人员在胎盘中,也检测到塑料微颗粒,它们可能来自油漆、涂料或染料。生活中常见的胡萝卜、西蓝花、土豆、苹果等,也含有塑料微粒。连小麦植株中,都有0.2微米的塑料微粒积累。

微塑料可能通过空气、水或食物等多种途径进入人体,也可能通过牙膏、唇膏和文身墨水等进入体内。从理论上讲,塑料颗粒可能通过血液输送到各器官。

不过,关于微塑料在人体中如何传输,会否聚集在某些器官内,会对健康造成什么影响,还有待时间检验。人类流行病学研究指出,塑料微粒作为一种添加剂,它与代谢、生殖、呼吸系统和甲状腺似乎有一定关联。

塑料制品中广泛存在一种叫“邻苯二甲酸盐”的添加剂,这种物质可能引发多种疾病,包括哮喘、注意力缺陷多动障碍、乳腺癌、肥胖和糖尿病、低智商、自闭症以及生育生殖等问题。

据估计,目前有3000万吨塑料垃圾正在污染海洋,另有1.09亿吨塑料垃圾正汇入河流,在未来几十年还将继续流入海洋。研究人员已在超过114种水生物种体内发现了微塑料,到2020年,估计沉到海底的塑料微粒已达1400万吨。

“塑料病”的研究团队警告,无论对动物还是人类来说,摄入塑料都会产生严重而深远的后果,如果全世界不赶紧行动起来努力禁塑,“塑料病”或许仅仅只是个开始。

最新研究发现,淡足鹱是受塑料污染最严重的鸟类之一,科学家在其体内,发现一种完全由摄入塑料而引发的新疾病——塑料病。

深夜为海鸟催吐 场面触目惊心

位于新西兰和澳洲之间的豪勋爵岛,面积不到15平方公里,却是海鸟们的乐园。每年秋天,都有40000多只淡足鹱迁徙到这里越冬。不过,如今海滩上出现越来越多淡足鹱的尸体,整个族群,都面临着一种名为“塑料病”的灭顶之灾。

为了解塑料对鸟儿健康的影响,科学家们来到豪勋爵岛,趁着鸟爸鸟妈不在,深夜偷偷潜入鸟巢,捉住几只淡足鹱的雏鸟。

随后,他们的做法有些出人意料——给雏鸟洗胃:先把一根软管塞进雏鸟嘴中,然后往里灌水。之后的一幕让人触目惊心:雏鸟吐出来的不是食物,而是大大小小、五颜六色、根本无法消化的塑料碎片。

科学家早就发现,豪勋爵岛的淡足鹱族群开始走下坡路,近50年来,淡足鹱数量已锐减了三成。通过解剖发现,罪魁祸首就是这些小塑料片。

淡足鹱又名“肉足鹱”,一般生活在大洋深处,哺育时才上岸,它们会潜水,但在陆地上行走困难。淡足鹱的生活习性,注定了它们只能从海上捕食,很容易就把漂浮在海上的塑料制品当成鱼虾吃进肚里。

海鸟为啥会吃下塑料垃圾?只是因为分不清吗?实际情况比分不清还要糟糕:泡在海里的塑料,会散发出海鲜的气味,对海鸟有强烈的吸引力。

研究证明,当塑料垃圾进入海洋,它的表面会很快聚集各种藻类和微生物。在不到一个月时间内,这些生物就能产生大量“二甲硫醚(DMS)”,这是海洋环境中重要的信号分子,也是海鲜腥味的来源之一。

对依靠嗅觉捕食鱼类的海鸟来说,“二甲硫醚”就相当于开饭的信号。受影响最大的,可能就是锯鹱属鸟类,它们靠滤食海水中的甲壳动物为生,很容易把塑料碎片当成海鲜误食。科学家指出,海龟、企鹅、鱼类和鲸等误食塑料,很可能也是出于同样原因,因为它们也会将“二甲硫醚(DMS)”当成觅食线索。

研究指出,已有80%的海鸟体内检出了塑料垃圾,到2050年将达到99.8%。塑料垃圾还会缠住海洋动物,造成直接伤害,一些本就脆弱的物种,可能因此走向灭亡。

塑料引发新疾病 伤痛并非孤例

最近,一项发表在《危险材料杂志》上的论文显示,塑料会持续影响淡足鹱等海鸟的健康,直至死亡,因为锋利的塑料碎片,会从内部将海鸟的身体缓慢地撕裂开来。

科学家从豪勋爵岛采集了30只最近死亡的淡足鹱,其中包括21只80—90天大的幼鸟。解剖发现,它们的消化道里全都伤痕累累。研究团队推测,伤痕的来源是锋利的塑料碎片,它们反复割伤、刺穿海鸟的胃,使之久久无法治愈,反复发炎。在豪勋爵岛上发现的死鸟样本里,90%胃里都含有塑料。

科学家认为,海鸟胃中持续伤痕和炎症的特征,符合纤维化疾病的特征,也可以称之为“塑料病”。这就相当于长期吸烟的人会出现肺部纤维化,长期接触石棉的人容易得尘肺病,酗酒人士容易得肝硬化等。

对于淡足鹱来说,遭受这种无妄之灾频繁又轻易,仅5毫米大小的尖锐塑料碎片,就可以阻塞和扎穿它们的消化道,产生溃疡。“塑料病”不仅会导致鸟类消化腺体受损,疤痕还会使胃部变硬、弹性减弱,降低消化食物的效率。当鸟爸鸟妈给雏鸟喂食时,也会把一些塑料转移到雏鸟体内,导致雏鸟饿死。

研究团队发现,体内塑料较多的幼鸟个头更小,体重更轻。这是因为塑料损伤了幼鸟的消化系统,影响了营养吸收。这项研究中的幼鸟年龄在80-90天,也就是说,出生后不到三个月,塑料就对它们的身体造成了如此大的伤害。

尽管鸟类经常吞下沙石颗粒,但塑料和碎石不同——碎石不会伤害淡足鹱,塑料却会带来致命伤。海鸟将碎石储存在肌胃(即砂囊)中辅助消化。但是在碎石作用下,胃里的塑料会破碎,产生尖锐的碎片,或是分解成更小的尺寸,最终被吸收进入血流。

世界自然资金会官网数据显示,至少有81种海洋哺乳类动物,曾经进食塑料或者被塑料缠绕,所以,淡足鹱遭遇的伤痛并非孤例。

波及人类:血液乳汁发现微塑料

自20世纪50年代以来,全球塑料产量每11年就翻一番。从最深的海洋到最高的山脉;从空气、土壤到食物链中,微塑料碎片已出现在地球上任何地方。尽管只有一小部分塑料最终进入海洋,但近年来这个数字仍达到每年3万吨,五大环流也因此获得“大洋垃圾带”的别名。

塑料进入海鸟体内的同时,也进入了复杂庞大的海洋食物网。所以,当生态链的一端受到破坏时,没有物种可以独善其身,人类当然也不例外。

荷兰科学家去年在《国际环境杂志》上发表论文称,他们首次在人体血液中发现了微塑料,这些微塑料也可能进入人体器官。

科学家对22位健康志愿者的血液样本进行检测,发现近80%的血液样本包含微塑料。他们在其中一半的血液样本中,发现了PET塑料的痕迹,这种塑料被广泛用于制造饮料瓶;此外,超过1/3的血液样本含有聚苯乙烯,这种塑料被用于制造一次性食品容器和许多其他产品。

如果使用聚丙烯材料制成的奶瓶冲泡奶粉,那么婴儿在每升奶粉中,可能会摄入1600万个塑料微粒,高温会显著释放奶瓶里的PP塑料微粒。

更令人吃惊的是,《聚合物》杂志去年刊登的研究称,首次在人类母乳中发现了五彩斑斓的微塑料。研究人员收集了34份分娩一周的女性母乳样本,在26份中检测到了微塑料,大多是4至9微米的碎片和球体,90%是有色的,包括蓝色、橙色和黄色。

还有研究人员在胎盘中,也检测到塑料微颗粒,它们可能来自油漆、涂料或染料。生活中常见的胡萝卜、西蓝花、土豆、苹果等,也含有塑料微粒。连小麦植株中,都有0.2微米的塑料微粒积累。

微塑料可能通过空气、水或食物等多种途径进入人体,也可能通过牙膏、唇膏和文身墨水等进入体内。从理论上讲,塑料颗粒可能通过血液输送到各器官。

不过,关于微塑料在人体中如何传输,会否聚集在某些器官内,会对健康造成什么影响,还有待时间检验。人类流行病学研究指出,塑料微粒作为一种添加剂,它与代谢、生殖、呼吸系统和甲状腺似乎有一定关联。

塑料制品中广泛存在一种叫“邻苯二甲酸盐”的添加剂,这种物质可能引发多种疾病,包括哮喘、注意力缺陷多动障碍、乳腺癌、肥胖和糖尿病、低智商、自闭症以及生育生殖等问题。

据估计,目前有3000万吨塑料垃圾正在污染海洋,另有1.09亿吨塑料垃圾正汇入河流,在未来几十年还将继续流入海洋。研究人员已在超过114种水生物种体内发现了微塑料,到2020年,估计沉到海底的塑料微粒已达1400万吨。

“塑料病”的研究团队警告,无论对动物还是人类来说,摄入塑料都会产生严重而深远的后果,如果全世界不赶紧行动起来努力禁塑,“塑料病”或许仅仅只是个开始。