东亚海域的三个百年:交流从未停歇

齐鲁晚报 2023年06月03日

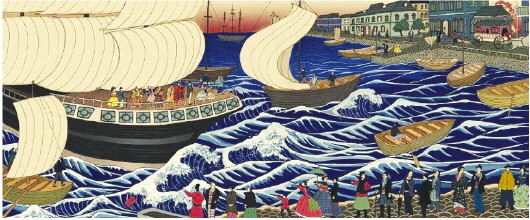

《从海洋看历史:东亚海域交流300年》一书是在东京大学副校长羽田正教授的组织下,集结数十位学者,以大量细节充分展现亚洲东部这片过去被人们所忽略的蔚蓝海域,所达成的学术共识。与陆地一样,茫茫海域可以看作是人、物品、信息交流的历史空间,该书跳出国别史的限制,将航海、商贸、造船、交通网络、港口、移民、技术、信仰变迁、政治角力、文化交流等纷繁的线索,编织成清晰的海域交流脉络图,让模糊的海洋历史变得鲜活起来。

□季东

海上的生计

1323年,一艘海船在韩国新安附近海域沉没,直至1976年,它的遗骸重见天日。从木材和结构上判断,这是一艘中国制造的帆船,但附在货物的木简上却写着多座日本神社的名字,船上的生活器具更是“中日混搭”。在那个年代,到底它应该被称作“日本船”还是“元朝船”呢?

这个问题放在人身上则变得更为复杂。活跃于“海上”这个舞台的商人,称为海商。明明是同一位海商,却可能根据地方不同,在文献记载中成为来自不同国家的人。例如,9世纪日本的留学僧圆仁从大唐搭船回国的时候,船长金珍在大唐被认为是“新罗人”,但一到日本,大宰府又称他为“唐人”。还有,和金珍一起行动的钦良晖,在大唐是“新罗人”,但在日本却被称为“大唐国商人”。同样在背后援助留学僧圆珍的李延孝,在日本被称作“大唐商客”“本国(日本)商人”,但在中国的港口又摇身一变成了“渤海国商主”。

这是因为,在古代人们尚无严格意义上的“领海”概念。如果从以陆地为中心的观点出发,海域会像个只知道其入口和出口的黑盒空间,或者说它反映的是一个海盗和走私者四处流窜、无法无天的世界。但对那些在海域中的岛屿或沿岸捕鱼、制盐的居民,以及利用船舶运送人和物品的商人、船员们来说,海域是他们日常生活、劳作的家园。

《从海洋看历史》这本书想要描绘的,是东亚海域的历史。但该书并非主张历史是从海上开始的,也不是要将海域从陆地切割开来讨论历史。该书的论述,尝试站在生活于这片海域的人们的角度来进行,海域被看作是人、物品、信息交流的空间。

只不过,许多人对这个空间印象不太好。过去的东亚,曾实行严格限制私人参与海上活动和从事海外通商贸易的海禁政策。大力推行这个政策的明朝永乐皇帝在即位后,根据使臣的报告中说,“有许多番国人迁居至海岛,与我国兵卒、民众中的无赖暗中勾结,成为盗寇”,立刻下令“番国人尽速返回本国,若作为国王的使者前来朝贡者,必礼遇接待。自我国逃匿之人,皆不计前嫌,复其本业,永远以良民对待。若借口海路凶险遥远而不从,即派兵歼灭之”。由此可见陆地政权对海域的看法:实行海禁是为了恢复国内治安和外交秩序,但也可隐约窥见当时陆上政权认为海域对自己造成了威胁。

一直以来,人们会不自觉地从陆地权力的角度去理解当时的历史。但是,若从海域的角度来看,同样的对象却可以看到不同的面貌。重新检视迄今为止以陆地政权为中心所记载的东亚史,设想东亚是由海与陆结合而成,再描写其历史;从以海洋为中心谋生的民众角度思考历史,就是《从海洋看历史》的基本立场。

三段百年史

《从海洋看历史》撷取了近代以前三个不同的百年(1250—1350、1500—1600、1700—1800),观察以黄海和东海为中心,北至鄂霍次克海、南至南海的欧亚大陆东边海域,梳理了基于海洋而产生的人员交流,港口与海洋贸易,技术、信仰、文化的传播等,以素描般的全景图方式,重现各个时代的海域及周遭环境的特征。

从唐末开始,东亚海域上的华人海商活动迅速活跃起来。鉴于海上交易的活跃,宋朝(10-13世纪)在主要港口设立市舶司管理海商,并对商品课税以获得财政收入。此后,元朝延续宋代由华人海商发展起来的海上贸易繁荣景象,也就是书中第一部分“开拓海疆”的时代。

14世纪中叶,元朝进入末期,东亚各地对陆上的政治权力逐渐失去向心力,层出不穷的内战和宗室纷争令统治动摇,各地涌现拥兵自立的势力。在党争愈演愈烈的高丽,多次发生国王的废立;日本列岛则长期处于南北朝之乱中。中国大陆的力量风雨飘摇,东海周遭沿岸各地、岛屿的各种势力蠢蠢欲动,成为此时海上治安混乱的主因。

后来,明朝的洪武皇帝,通过实施集权统治体制重建社会秩序。对于向着自立发展的海域,他落实“朝贡”和“海禁”政策,建立起外交和贸易的一元管理体制;又采用“空岛”政策遏制海域的各方势力,意图将其歼灭。这说明此时陆地政治权力对海域的动向相当警惕,倾向于采取干涉和管制手段。海域经常成为政治角力的战场,是东亚海域的一大特征。

该书第二部分“相互争夺”讲的是明王朝后半期的情况,这也是西班牙人和葡萄牙人驰骋全球海洋的时代。这部分探讨明朝海洋管理体制动摇和海域势力对明朝统治的抵抗,以及东亚海域由于西班牙、葡萄牙新兴势力加入而贸易蓬勃的景象。

17世纪前半期,东亚海域史又出现一大转折。长久以来权力分散的日本列岛上,德川政权实现了统一,之后实施严格的海禁和管理贸易体制。在中国大陆,清朝建立了强大的支配体制。海域上各势力的整合和自立倾向明显,这以黄海北部的毛文龙,东海和南海的郑芝龙、郑成功为代表。

后来,清朝攻克台湾并颁布了“展海令”,解禁了居民出海,大量华人商船频繁来往于东海和南海。欧洲各方势力中,葡萄牙人和西班牙人逐渐消退,取而代之的是荷兰东印度公司。在17世纪后半期,陆地开始发挥强大权力,海域诸势力逐渐失去自主性,进而被纳入陆地政权的管辖范围。

第三部“分栖共存”探讨的是上述各种争夺掀起的波涛平息后的海域样貌。在这个时代,东海上人与人的跨海接触越来越少,物品的流通则依然保持活跃,通过书籍和实物进行的知识技术的交流、转移、传播相当繁荣。这一阶段,以海为“边界”的认知逐渐发展,《从海洋看历史》认为这恰好为迎接欧洲所主导的以国界划分国土为基干的“近代”做了准备。

物流丰富多彩

民众对遣唐使时代的东亚海域交流有着广泛的认知,然而,从894年废除遣唐使到1894年爆发甲午战争这千年间,中日、日朝之间的交流情形,许多人脑海中只能浮现少数片段。实际上,这段时间里,虽然东亚区域内几乎没有正式外交关系,但是通过海洋进行的交流仍相当丰富多彩。

以现代人的感觉来看,元朝与日本经过两次战役,形成敌对关系,中日断绝贸易是情理之中,但事实并非如此。虽然,战争中至战争刚结束不久,双方一度发生了贸易中断的情况,但之后便呈现出前所未有的活跃景象,甚至有观点认为比前后时代更加繁荣。

到了16世纪60年代末到70年代初,明朝干脆大幅放宽朝贡和海禁政策,海域和内陆两方面都开放了合法的民间贸易渠道,重组对外贸易体系。当时,明朝允许华人海商从福建南部的漳州府海澄港出发,航行到东南亚各地。华人海商拿到福建当局发给的航行许可证,缴纳所定关税,就可合法航行到东南亚各地贸易。不过,这样的放宽政策并不适用于日本,之后也严禁航行到日本,实际上为了取得日本白银,还是有很多华人海商偷渡到九州。

16世纪,大众消费物资成为东亚海域的主要贸易品,曾被视为奢侈品的生丝、绢、陶瓷器、胡椒等物品,不断往来于这片海域。甚至东南亚、印度产的胡椒、香料、药材、矿物、纺织品等商品,也被华人走私客与葡萄牙人带到东亚海域各地。贸易圈的扩大和贸易品的日常用品化,以及参与贸易的族群多样化,使东亚海域的“交易时代”真正走向了巅峰。

即使是到了鸦片战争之前,那段公认的清王朝闭关锁国的“标准时段”,东亚的海洋贸易依然热闹非凡。

1800年12月4日凌晨,有一艘中国船被发现漂抵远州滩(今日本静冈县沿岸)。该船于同年11月9日搭载船主及80余位船员从杭州湾的乍浦出海,但在前往长崎的途中遇到暴风,漂流到太平洋沿岸。

船员被收留后,船方提交的货物清单被保留下来。从中可以看到,货物里占大多数的是药材以及绢、棉、毛等纺织品,还有白砂糖、冰糖。药材的种类多且数量大,有木通、甘草、大黄、槟榔、肉桂、山归来、藿香、儿茶、厚朴等,总量约69.5吨。比中药材更重的是砂糖,光是标有“泉糖”字样的白砂糖就大约有134吨,标示为“漳冰”的冰糖也运载了约3.1吨。此外,还有水晶、印鉴、雕刻等物品,虽然数量不大,但标有“上用”的文字,推测是客户的指定购买品。其他还有书籍和作为红色染料的苏木。很多货物都被浸水,尤其是砂糖类几乎全流入海中。

华商的货船平日里当然不会空手而归。同时期华商在长崎采购带回的主要货物,有日文中称为“棹铜”的铜原料,还有干海参、干鲍、鱼翅等所谓的“俵物”,以及昆布、鲣鱼干等被称为“诸色”的海产。甚至香菇、红藻、鸡头、茯苓、酱油、酒、漆器、陶器,也很受当时中国民众欢迎。

由此可见,东亚海域的数百年历史中,交流是永恒不变的主题,这片海域的海洋史一直都是动态化的,并不像蔚蓝的海面那样看起来平静。由《从海洋看历史》可知,中国古代王朝的“闭关锁国”,并未完全孤立于全球贸易之中,不仅内部通过水路和陆路联系密切,在对外关系上也与亚洲其他国家互通有无,保持对话。这启示读者,转换思维从海洋视角去观察和思考,或许会发现一些传统的认知并非那么坚固。

□季东

海上的生计

1323年,一艘海船在韩国新安附近海域沉没,直至1976年,它的遗骸重见天日。从木材和结构上判断,这是一艘中国制造的帆船,但附在货物的木简上却写着多座日本神社的名字,船上的生活器具更是“中日混搭”。在那个年代,到底它应该被称作“日本船”还是“元朝船”呢?

这个问题放在人身上则变得更为复杂。活跃于“海上”这个舞台的商人,称为海商。明明是同一位海商,却可能根据地方不同,在文献记载中成为来自不同国家的人。例如,9世纪日本的留学僧圆仁从大唐搭船回国的时候,船长金珍在大唐被认为是“新罗人”,但一到日本,大宰府又称他为“唐人”。还有,和金珍一起行动的钦良晖,在大唐是“新罗人”,但在日本却被称为“大唐国商人”。同样在背后援助留学僧圆珍的李延孝,在日本被称作“大唐商客”“本国(日本)商人”,但在中国的港口又摇身一变成了“渤海国商主”。

这是因为,在古代人们尚无严格意义上的“领海”概念。如果从以陆地为中心的观点出发,海域会像个只知道其入口和出口的黑盒空间,或者说它反映的是一个海盗和走私者四处流窜、无法无天的世界。但对那些在海域中的岛屿或沿岸捕鱼、制盐的居民,以及利用船舶运送人和物品的商人、船员们来说,海域是他们日常生活、劳作的家园。

《从海洋看历史》这本书想要描绘的,是东亚海域的历史。但该书并非主张历史是从海上开始的,也不是要将海域从陆地切割开来讨论历史。该书的论述,尝试站在生活于这片海域的人们的角度来进行,海域被看作是人、物品、信息交流的空间。

只不过,许多人对这个空间印象不太好。过去的东亚,曾实行严格限制私人参与海上活动和从事海外通商贸易的海禁政策。大力推行这个政策的明朝永乐皇帝在即位后,根据使臣的报告中说,“有许多番国人迁居至海岛,与我国兵卒、民众中的无赖暗中勾结,成为盗寇”,立刻下令“番国人尽速返回本国,若作为国王的使者前来朝贡者,必礼遇接待。自我国逃匿之人,皆不计前嫌,复其本业,永远以良民对待。若借口海路凶险遥远而不从,即派兵歼灭之”。由此可见陆地政权对海域的看法:实行海禁是为了恢复国内治安和外交秩序,但也可隐约窥见当时陆上政权认为海域对自己造成了威胁。

一直以来,人们会不自觉地从陆地权力的角度去理解当时的历史。但是,若从海域的角度来看,同样的对象却可以看到不同的面貌。重新检视迄今为止以陆地政权为中心所记载的东亚史,设想东亚是由海与陆结合而成,再描写其历史;从以海洋为中心谋生的民众角度思考历史,就是《从海洋看历史》的基本立场。

三段百年史

《从海洋看历史》撷取了近代以前三个不同的百年(1250—1350、1500—1600、1700—1800),观察以黄海和东海为中心,北至鄂霍次克海、南至南海的欧亚大陆东边海域,梳理了基于海洋而产生的人员交流,港口与海洋贸易,技术、信仰、文化的传播等,以素描般的全景图方式,重现各个时代的海域及周遭环境的特征。

从唐末开始,东亚海域上的华人海商活动迅速活跃起来。鉴于海上交易的活跃,宋朝(10-13世纪)在主要港口设立市舶司管理海商,并对商品课税以获得财政收入。此后,元朝延续宋代由华人海商发展起来的海上贸易繁荣景象,也就是书中第一部分“开拓海疆”的时代。

14世纪中叶,元朝进入末期,东亚各地对陆上的政治权力逐渐失去向心力,层出不穷的内战和宗室纷争令统治动摇,各地涌现拥兵自立的势力。在党争愈演愈烈的高丽,多次发生国王的废立;日本列岛则长期处于南北朝之乱中。中国大陆的力量风雨飘摇,东海周遭沿岸各地、岛屿的各种势力蠢蠢欲动,成为此时海上治安混乱的主因。

后来,明朝的洪武皇帝,通过实施集权统治体制重建社会秩序。对于向着自立发展的海域,他落实“朝贡”和“海禁”政策,建立起外交和贸易的一元管理体制;又采用“空岛”政策遏制海域的各方势力,意图将其歼灭。这说明此时陆地政治权力对海域的动向相当警惕,倾向于采取干涉和管制手段。海域经常成为政治角力的战场,是东亚海域的一大特征。

该书第二部分“相互争夺”讲的是明王朝后半期的情况,这也是西班牙人和葡萄牙人驰骋全球海洋的时代。这部分探讨明朝海洋管理体制动摇和海域势力对明朝统治的抵抗,以及东亚海域由于西班牙、葡萄牙新兴势力加入而贸易蓬勃的景象。

17世纪前半期,东亚海域史又出现一大转折。长久以来权力分散的日本列岛上,德川政权实现了统一,之后实施严格的海禁和管理贸易体制。在中国大陆,清朝建立了强大的支配体制。海域上各势力的整合和自立倾向明显,这以黄海北部的毛文龙,东海和南海的郑芝龙、郑成功为代表。

后来,清朝攻克台湾并颁布了“展海令”,解禁了居民出海,大量华人商船频繁来往于东海和南海。欧洲各方势力中,葡萄牙人和西班牙人逐渐消退,取而代之的是荷兰东印度公司。在17世纪后半期,陆地开始发挥强大权力,海域诸势力逐渐失去自主性,进而被纳入陆地政权的管辖范围。

第三部“分栖共存”探讨的是上述各种争夺掀起的波涛平息后的海域样貌。在这个时代,东海上人与人的跨海接触越来越少,物品的流通则依然保持活跃,通过书籍和实物进行的知识技术的交流、转移、传播相当繁荣。这一阶段,以海为“边界”的认知逐渐发展,《从海洋看历史》认为这恰好为迎接欧洲所主导的以国界划分国土为基干的“近代”做了准备。

物流丰富多彩

民众对遣唐使时代的东亚海域交流有着广泛的认知,然而,从894年废除遣唐使到1894年爆发甲午战争这千年间,中日、日朝之间的交流情形,许多人脑海中只能浮现少数片段。实际上,这段时间里,虽然东亚区域内几乎没有正式外交关系,但是通过海洋进行的交流仍相当丰富多彩。

以现代人的感觉来看,元朝与日本经过两次战役,形成敌对关系,中日断绝贸易是情理之中,但事实并非如此。虽然,战争中至战争刚结束不久,双方一度发生了贸易中断的情况,但之后便呈现出前所未有的活跃景象,甚至有观点认为比前后时代更加繁荣。

到了16世纪60年代末到70年代初,明朝干脆大幅放宽朝贡和海禁政策,海域和内陆两方面都开放了合法的民间贸易渠道,重组对外贸易体系。当时,明朝允许华人海商从福建南部的漳州府海澄港出发,航行到东南亚各地。华人海商拿到福建当局发给的航行许可证,缴纳所定关税,就可合法航行到东南亚各地贸易。不过,这样的放宽政策并不适用于日本,之后也严禁航行到日本,实际上为了取得日本白银,还是有很多华人海商偷渡到九州。

16世纪,大众消费物资成为东亚海域的主要贸易品,曾被视为奢侈品的生丝、绢、陶瓷器、胡椒等物品,不断往来于这片海域。甚至东南亚、印度产的胡椒、香料、药材、矿物、纺织品等商品,也被华人走私客与葡萄牙人带到东亚海域各地。贸易圈的扩大和贸易品的日常用品化,以及参与贸易的族群多样化,使东亚海域的“交易时代”真正走向了巅峰。

即使是到了鸦片战争之前,那段公认的清王朝闭关锁国的“标准时段”,东亚的海洋贸易依然热闹非凡。

1800年12月4日凌晨,有一艘中国船被发现漂抵远州滩(今日本静冈县沿岸)。该船于同年11月9日搭载船主及80余位船员从杭州湾的乍浦出海,但在前往长崎的途中遇到暴风,漂流到太平洋沿岸。

船员被收留后,船方提交的货物清单被保留下来。从中可以看到,货物里占大多数的是药材以及绢、棉、毛等纺织品,还有白砂糖、冰糖。药材的种类多且数量大,有木通、甘草、大黄、槟榔、肉桂、山归来、藿香、儿茶、厚朴等,总量约69.5吨。比中药材更重的是砂糖,光是标有“泉糖”字样的白砂糖就大约有134吨,标示为“漳冰”的冰糖也运载了约3.1吨。此外,还有水晶、印鉴、雕刻等物品,虽然数量不大,但标有“上用”的文字,推测是客户的指定购买品。其他还有书籍和作为红色染料的苏木。很多货物都被浸水,尤其是砂糖类几乎全流入海中。

华商的货船平日里当然不会空手而归。同时期华商在长崎采购带回的主要货物,有日文中称为“棹铜”的铜原料,还有干海参、干鲍、鱼翅等所谓的“俵物”,以及昆布、鲣鱼干等被称为“诸色”的海产。甚至香菇、红藻、鸡头、茯苓、酱油、酒、漆器、陶器,也很受当时中国民众欢迎。

由此可见,东亚海域的数百年历史中,交流是永恒不变的主题,这片海域的海洋史一直都是动态化的,并不像蔚蓝的海面那样看起来平静。由《从海洋看历史》可知,中国古代王朝的“闭关锁国”,并未完全孤立于全球贸易之中,不仅内部通过水路和陆路联系密切,在对外关系上也与亚洲其他国家互通有无,保持对话。这启示读者,转换思维从海洋视角去观察和思考,或许会发现一些传统的认知并非那么坚固。