东御道:汉代登泰山主通道

齐鲁晚报 2023年06月08日

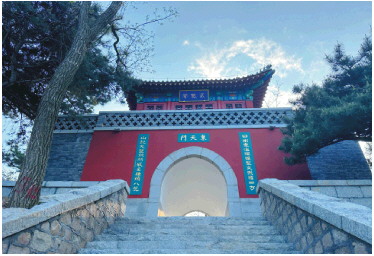

近期,泰山景区第三条徒步登山路、第五条游览路——泰山东御道正式启用。位于泰山东麓的东御道,东起上梨园村,西经大直沟至中天门,与中路登天御道会合。东御道的名字,来源于汉武帝,据史书记载,汉武帝刘彻曾在泰山东御道沿着山涧溪谷骑马登山。因岁月沧桑,古时御道几乎无迹可寻,仅存一条林间小路可勉强到达中天门。2022年6月,泰山东御道基础设施提升项目开工,经过近一年的施工,泰山东御道现在正式开门迎客。

□冬华

八登泰山的

汉武帝

汉武帝刘彻是西汉第六位皇帝,17岁登基,在位54年,开创了西汉自高祖以来的鼎盛局面。历代史学家评价汉武帝最突出的有三件事:一是平定边患,扩大疆土;二是独尊儒术,治国安邦;三是“尤敬鬼神之祀”,他21年间曾八次东临泰山封禅。

汉武帝第一次封禅泰山是在他即位后的第30年(公元前110年),此前的30年他集中精力忙着处理边患和修治内政。边境既定,内政已修,汉武帝便开始了频繁而盛大的祭祀封禅,大概是认为此时自己已经功成名就,应该祭告天地了。

汉朝人认为封禅是神圣大典,司马迁的父亲、太史令司马谈在西汉首次进行封禅大典时因病滞留在周南,不得参与封禅盛典,“故发愤且卒”,临终前握着司马迁的手泣叹道:“今天子接千岁之统,封泰山而余不得从行,是命也夫!命也夫!”从其痛心疾首、无限悔恨之状,可见封禅礼在当时人的心目中具有极其崇高的地位。

第一次封禅仪式结束后,汉武帝在泰山脚下的明堂接受了群臣朝贺,他非常高兴,下令改年号“元鼎”为“元封”。他诏告,自己以微小的身子居于至尊之位,小心谨慎惟恐不能当此重任,自己德薄又不熟悉礼乐,当初以礼祭祀太一神后,昼夜间有光芒四照之景,见到如此异常之象感到恐惧,于是封禅泰山,又禅梁父,次禅肃然山,先自革新。然后,汉武帝广赐牛羊酒肉等,又免除了泰山周围奉高、历城等地的年租,大赦天下,此外还诏令凡天子车驾所经之处,免除一切劳役。汉武帝随后下令,在泰山脚下为各地诸侯修建官邸,以备他们随驾、迎驾作住宿之用,泰山附近从此宫殿馆舍群起,由于常年有达官要人往来住宿,周边逐渐发展、繁荣起来。

汉武帝为了泰山封禅,下令群臣考证古制、演练仪式、建造官邸、修筑明堂,可谓兴师动众,但他意犹未尽,第二年便再次来到泰山封禅。此后,他又六次驾临泰山封禅,分别是在元封五年公元(前106年)、太初元年(公元前104年)、太初三年(公元前102年)、天汉三年(公元前98年)、太始四年(公元前93年)、征和四年(前89年)。从史书记载来看,汉武帝封禅泰山平均不到三年就有一次,频繁程度大大超出“古者天子五年一巡狩,用事泰山”的古制,可见对泰山情有独钟。

汉武帝封禅泰山留下的遗迹,比较著名的有明堂、汉柏和无字碑。与此同时,汉武帝频繁往复封禅泰山,也直接促成了今日泰安城的诞生和发展。据晋晏谟《齐记》载:“赢(今济南市莱芜区)、博(今泰安市岱岳区)二县共界,汉武帝封禅,割置此县,以供祀泰山,故曰奉高。”《泰安县志》也说:“汉武帝元年到泰山封禅,于赢、博共界割置一县,赐名‘奉高’,辖岳东北四十里,以供泰山。”

奉高县治设置以后,汉初所建置的泰山郡治所也由博县城移至奉高城。奉高城作为泰山郡的治所地,一直延续至南北朝时期,历时五六百年的时间。奉高县因汉武帝封禅泰山而产生,奉高就是今日泰安城的前身。

“天门溪水”

古御道

《史记·封禅书》记载了元封元年(公元前110年)汉武帝泰山封禅时所行路线。这年三月,汉武帝启程东巡,先是到了嵩山祭中岳,而后兴致勃勃地东行至泰山。不过此时泰山花草未生,登山未免扫兴,汉武帝便命人立石于泰山顶,自己转而前往海边巡游。等到四月泰山草木已生,汉武帝又返回泰山。由于这是大汉王朝初次举行封禅之礼,无旧例可循,他便亲自制定了封禅礼仪:先是到梁父山礼祠“地主”神;其后举行封祀礼,在泰山山下东方建封坛,高九尺,其下埋藏玉牒书;行封祀礼之后,汉武帝单独与侍中奉车子侯登上泰山,行登封礼;第二天自岱阴下,又按祭后土的礼仪,随后禅泰山东北麓的肃然山。

从中可以看出,汉武帝是从东面登泰山的。

泰山阳面有三谷,地方文献称作西、中、东“三溪”,沿着三溪,有西、中、东三条攀登泰山的道路。今天,泰山景区的主进山路是中溪,也就是人们熟悉的红门路线。清代文学家姚鼐在《登泰山记》一文中说:“泰山正南面有三谷……古者登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。”姚鼐所说的“东谷”,即如今人们说的东御道,也正是汉武帝的登山路线。

这条路线的别称是“天门溪水”,源自郦道元的《水经注》,其中的《汶水》篇记载,北汶(即今之泮河)“水出分水溪,源于中川分水,东南流经泰山,东合天门下溪水。水出泰山天门下谷东流。古者帝王升封,咸憩此水。水上往往有石窍存焉,盖古设舍所跨处也。”“天门”,即今天的南天门;“天门下溪水”,指的是东溪、东谷。元封元年(公元前110年),汉武帝立奉高县为泰山郡治,其故址在泰安城东约四十里的故县村,汉明堂遗址则在其西方临近东溪的地方。那时东溪是攀登泰山的主通道,所以时人很自然地把它同登上泰山山巅的必由之地“天门”联系起来,因而东溪被称作“天门下谷”“天门下溪水”。

这条曾经显赫的进山道路因为废弃许久,早已不为人所知。当代较早论证汉武帝自东溪登泰山的,是徐兆奎《历史上的泰安与泰山》,文中说:“刘彻的登岱路线,根据地方传说,不是今天的中溪(梳洗河)与西溪(渿河),而是取道东溪(冯家庄河上游),可能是由奉高到谢过城,再西北行由今柴草河、大直沟直达中天门以上,到达岱顶。这条路可能也是当时登岱的主要道路。”另外,崔秀国的《东岳泰山》也认为:汉武帝“取泰山东溪(今冯家庄河上游)故道,由奉高到谢过城,再向西北经柴草河、大直沟达中天门,到达岱顶,大祀昊天上帝。次日从阴道下,禅于泰山东北的肃然山。”

如今的东溪,东端起自上梨园村,向西经柴草河,沿大直沟,到达中天门分水岭。2003年至2005年,上梨园村民于金山等集资在这条通道的起始处建“泰山东御道坊”。

遵循汉制

以东为尊

孔子倡导“行不由径”,亦即君子走路不能抄小道,要走正路大道。封禅是历代帝王祭祀天地的盛典,以常理言之,走正道、入正门攀登泰山是帝王封禅的必由之路,今人觉得汉武帝登泰山走“东溪”是不走寻常路,其实是古今观念差异造成的。

秦汉时期,重要建筑多以东门为正门。整个汉代长安城的布局是坐西朝东,长安城以东门为正门。城内主要皇宫长乐宫和未央宫,也都是坐西朝东。张衡《西京赋》描写未央宫说:“朝堂承东,温调延北,西有玉堂,联以昆德。”其中的“朝堂”是指未央宫前殿的朝堂,“温调”是指前殿以北的温调殿。所谓“朝堂承东”,就是说未央宫的朝堂是用来接待东来朝见的诸侯的。所谓“温调延北”,就是说温调殿是用来接待北来谒见的臣下的。

既然秦汉时期京城宫廷建筑均是以东门为正门,那么东面的道路也就成了进入京城和宫廷的大道正途。这样的建筑形制与当时“东向为尊”的礼制观念有密切关系。顾炎武在《日知录》指出,“古人之坐以东向为尊。故宗庙之祭,太祖之位东向”。当时,诸侯王进入皇宫朝见天子要走东门,因此汉武帝泰山封禅,自然也要由东路登泰山才合乎礼制。

准确来说,汉武帝的封禅路线是先东后北,自东御道行至中天门处再转而向北,过五大夫松处登顶,这与当时“君臣位南北面”的礼制有着极大关系。“君臣位南北面”在未央宫建筑中有着明显的体现。未央宫内的大朝正殿是前殿,其形制为坐北朝南,未央宫的整体布局也是坐北朝南,这就决定了诸侯王朝见天子时,先由东门进入未央宫,然后至正殿前,转而向北进入前殿朝拜皇帝。

直至东汉时,这种方向尊卑的观念才发生了变化。公元56年,光武帝刘秀到泰山封禅,改由从南面登山。据随从刘秀封禅的马第伯所撰《封禅仪记》记载:“是朝上山骑行,往往道峻峭,下骑,步牵马,乍步乍骑,且相半,至中观留马。去平地二十里,南向极望无不睹。仰望天关,如从谷底仰观抗峰……到天关,自以已至也,问道中人,言尚十余里。”文中的“天关”即今天的回马岭处,《泰山道里记》说:“回马岭,一名石关,应劭谓之‘天关’。”泰山今无“中观”其名,从文中所述登山路程度之,似是回马岭下址。这表明刘秀泰山封禅登山路线,改为从泰山南麓上山,即今天的红门、中天门一线。

东汉之际,都城制度也发生了一次重大变化,整个都城的走向由坐西朝东,变为坐北朝南,由西城连结东郭或西南城连结东北城的布局,变为东、西、南三面环抱中央北部城区的布局。洛阳城以南门平城门为正门,与其相应的是南路平城大街也就成为正道。从此以后,泰山南门成为登山的正门,从红门一带南面登山成为登山正途,东路则被废弃。

如今,作为泰山景区第三条徒步登山路、第五条游览路,东御道盘路全程约5公里,台阶4000余级,相比红门中路登山线路,坡度更为平缓,攀爬起来也更为舒适,适宜徒步慢游。全面整修过后的东御道盘路,自然美景与文化交织融合,形成了独具特色的文化旅游线路。

□冬华

八登泰山的

汉武帝

汉武帝刘彻是西汉第六位皇帝,17岁登基,在位54年,开创了西汉自高祖以来的鼎盛局面。历代史学家评价汉武帝最突出的有三件事:一是平定边患,扩大疆土;二是独尊儒术,治国安邦;三是“尤敬鬼神之祀”,他21年间曾八次东临泰山封禅。

汉武帝第一次封禅泰山是在他即位后的第30年(公元前110年),此前的30年他集中精力忙着处理边患和修治内政。边境既定,内政已修,汉武帝便开始了频繁而盛大的祭祀封禅,大概是认为此时自己已经功成名就,应该祭告天地了。

汉朝人认为封禅是神圣大典,司马迁的父亲、太史令司马谈在西汉首次进行封禅大典时因病滞留在周南,不得参与封禅盛典,“故发愤且卒”,临终前握着司马迁的手泣叹道:“今天子接千岁之统,封泰山而余不得从行,是命也夫!命也夫!”从其痛心疾首、无限悔恨之状,可见封禅礼在当时人的心目中具有极其崇高的地位。

第一次封禅仪式结束后,汉武帝在泰山脚下的明堂接受了群臣朝贺,他非常高兴,下令改年号“元鼎”为“元封”。他诏告,自己以微小的身子居于至尊之位,小心谨慎惟恐不能当此重任,自己德薄又不熟悉礼乐,当初以礼祭祀太一神后,昼夜间有光芒四照之景,见到如此异常之象感到恐惧,于是封禅泰山,又禅梁父,次禅肃然山,先自革新。然后,汉武帝广赐牛羊酒肉等,又免除了泰山周围奉高、历城等地的年租,大赦天下,此外还诏令凡天子车驾所经之处,免除一切劳役。汉武帝随后下令,在泰山脚下为各地诸侯修建官邸,以备他们随驾、迎驾作住宿之用,泰山附近从此宫殿馆舍群起,由于常年有达官要人往来住宿,周边逐渐发展、繁荣起来。

汉武帝为了泰山封禅,下令群臣考证古制、演练仪式、建造官邸、修筑明堂,可谓兴师动众,但他意犹未尽,第二年便再次来到泰山封禅。此后,他又六次驾临泰山封禅,分别是在元封五年公元(前106年)、太初元年(公元前104年)、太初三年(公元前102年)、天汉三年(公元前98年)、太始四年(公元前93年)、征和四年(前89年)。从史书记载来看,汉武帝封禅泰山平均不到三年就有一次,频繁程度大大超出“古者天子五年一巡狩,用事泰山”的古制,可见对泰山情有独钟。

汉武帝封禅泰山留下的遗迹,比较著名的有明堂、汉柏和无字碑。与此同时,汉武帝频繁往复封禅泰山,也直接促成了今日泰安城的诞生和发展。据晋晏谟《齐记》载:“赢(今济南市莱芜区)、博(今泰安市岱岳区)二县共界,汉武帝封禅,割置此县,以供祀泰山,故曰奉高。”《泰安县志》也说:“汉武帝元年到泰山封禅,于赢、博共界割置一县,赐名‘奉高’,辖岳东北四十里,以供泰山。”

奉高县治设置以后,汉初所建置的泰山郡治所也由博县城移至奉高城。奉高城作为泰山郡的治所地,一直延续至南北朝时期,历时五六百年的时间。奉高县因汉武帝封禅泰山而产生,奉高就是今日泰安城的前身。

“天门溪水”

古御道

《史记·封禅书》记载了元封元年(公元前110年)汉武帝泰山封禅时所行路线。这年三月,汉武帝启程东巡,先是到了嵩山祭中岳,而后兴致勃勃地东行至泰山。不过此时泰山花草未生,登山未免扫兴,汉武帝便命人立石于泰山顶,自己转而前往海边巡游。等到四月泰山草木已生,汉武帝又返回泰山。由于这是大汉王朝初次举行封禅之礼,无旧例可循,他便亲自制定了封禅礼仪:先是到梁父山礼祠“地主”神;其后举行封祀礼,在泰山山下东方建封坛,高九尺,其下埋藏玉牒书;行封祀礼之后,汉武帝单独与侍中奉车子侯登上泰山,行登封礼;第二天自岱阴下,又按祭后土的礼仪,随后禅泰山东北麓的肃然山。

从中可以看出,汉武帝是从东面登泰山的。

泰山阳面有三谷,地方文献称作西、中、东“三溪”,沿着三溪,有西、中、东三条攀登泰山的道路。今天,泰山景区的主进山路是中溪,也就是人们熟悉的红门路线。清代文学家姚鼐在《登泰山记》一文中说:“泰山正南面有三谷……古者登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。”姚鼐所说的“东谷”,即如今人们说的东御道,也正是汉武帝的登山路线。

这条路线的别称是“天门溪水”,源自郦道元的《水经注》,其中的《汶水》篇记载,北汶(即今之泮河)“水出分水溪,源于中川分水,东南流经泰山,东合天门下溪水。水出泰山天门下谷东流。古者帝王升封,咸憩此水。水上往往有石窍存焉,盖古设舍所跨处也。”“天门”,即今天的南天门;“天门下溪水”,指的是东溪、东谷。元封元年(公元前110年),汉武帝立奉高县为泰山郡治,其故址在泰安城东约四十里的故县村,汉明堂遗址则在其西方临近东溪的地方。那时东溪是攀登泰山的主通道,所以时人很自然地把它同登上泰山山巅的必由之地“天门”联系起来,因而东溪被称作“天门下谷”“天门下溪水”。

这条曾经显赫的进山道路因为废弃许久,早已不为人所知。当代较早论证汉武帝自东溪登泰山的,是徐兆奎《历史上的泰安与泰山》,文中说:“刘彻的登岱路线,根据地方传说,不是今天的中溪(梳洗河)与西溪(渿河),而是取道东溪(冯家庄河上游),可能是由奉高到谢过城,再西北行由今柴草河、大直沟直达中天门以上,到达岱顶。这条路可能也是当时登岱的主要道路。”另外,崔秀国的《东岳泰山》也认为:汉武帝“取泰山东溪(今冯家庄河上游)故道,由奉高到谢过城,再向西北经柴草河、大直沟达中天门,到达岱顶,大祀昊天上帝。次日从阴道下,禅于泰山东北的肃然山。”

如今的东溪,东端起自上梨园村,向西经柴草河,沿大直沟,到达中天门分水岭。2003年至2005年,上梨园村民于金山等集资在这条通道的起始处建“泰山东御道坊”。

遵循汉制

以东为尊

孔子倡导“行不由径”,亦即君子走路不能抄小道,要走正路大道。封禅是历代帝王祭祀天地的盛典,以常理言之,走正道、入正门攀登泰山是帝王封禅的必由之路,今人觉得汉武帝登泰山走“东溪”是不走寻常路,其实是古今观念差异造成的。

秦汉时期,重要建筑多以东门为正门。整个汉代长安城的布局是坐西朝东,长安城以东门为正门。城内主要皇宫长乐宫和未央宫,也都是坐西朝东。张衡《西京赋》描写未央宫说:“朝堂承东,温调延北,西有玉堂,联以昆德。”其中的“朝堂”是指未央宫前殿的朝堂,“温调”是指前殿以北的温调殿。所谓“朝堂承东”,就是说未央宫的朝堂是用来接待东来朝见的诸侯的。所谓“温调延北”,就是说温调殿是用来接待北来谒见的臣下的。

既然秦汉时期京城宫廷建筑均是以东门为正门,那么东面的道路也就成了进入京城和宫廷的大道正途。这样的建筑形制与当时“东向为尊”的礼制观念有密切关系。顾炎武在《日知录》指出,“古人之坐以东向为尊。故宗庙之祭,太祖之位东向”。当时,诸侯王进入皇宫朝见天子要走东门,因此汉武帝泰山封禅,自然也要由东路登泰山才合乎礼制。

准确来说,汉武帝的封禅路线是先东后北,自东御道行至中天门处再转而向北,过五大夫松处登顶,这与当时“君臣位南北面”的礼制有着极大关系。“君臣位南北面”在未央宫建筑中有着明显的体现。未央宫内的大朝正殿是前殿,其形制为坐北朝南,未央宫的整体布局也是坐北朝南,这就决定了诸侯王朝见天子时,先由东门进入未央宫,然后至正殿前,转而向北进入前殿朝拜皇帝。

直至东汉时,这种方向尊卑的观念才发生了变化。公元56年,光武帝刘秀到泰山封禅,改由从南面登山。据随从刘秀封禅的马第伯所撰《封禅仪记》记载:“是朝上山骑行,往往道峻峭,下骑,步牵马,乍步乍骑,且相半,至中观留马。去平地二十里,南向极望无不睹。仰望天关,如从谷底仰观抗峰……到天关,自以已至也,问道中人,言尚十余里。”文中的“天关”即今天的回马岭处,《泰山道里记》说:“回马岭,一名石关,应劭谓之‘天关’。”泰山今无“中观”其名,从文中所述登山路程度之,似是回马岭下址。这表明刘秀泰山封禅登山路线,改为从泰山南麓上山,即今天的红门、中天门一线。

东汉之际,都城制度也发生了一次重大变化,整个都城的走向由坐西朝东,变为坐北朝南,由西城连结东郭或西南城连结东北城的布局,变为东、西、南三面环抱中央北部城区的布局。洛阳城以南门平城门为正门,与其相应的是南路平城大街也就成为正道。从此以后,泰山南门成为登山的正门,从红门一带南面登山成为登山正途,东路则被废弃。

如今,作为泰山景区第三条徒步登山路、第五条游览路,东御道盘路全程约5公里,台阶4000余级,相比红门中路登山线路,坡度更为平缓,攀爬起来也更为舒适,适宜徒步慢游。全面整修过后的东御道盘路,自然美景与文化交织融合,形成了独具特色的文化旅游线路。