四十四年等待 成就千年美好

——米芾与“天下第一美帖”《蜀素帖》的故事

齐鲁晚报 2023年07月06日

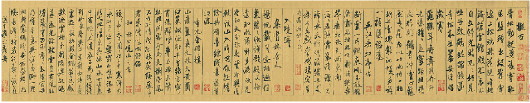

由中央广播电视总台与中国书法家协会推出的大型书法文化类季播电视节目《中国书法大会》,目前正在央视每周五晚黄金时间热播。在6月23日晚播出的《中国书法大会》第四集中,北宋书法家米芾的《蜀素帖》成为焦点之一。《蜀素帖》被称为天下第八行书、天下第一美帖,不但受到无数专家学者、书法爱好者的追捧,而且背后还有好多故事,今天我们就聊一聊这件传世经典。

□马如箭

我有美姿 只待君临

大多数的书法作品都是以内容命名的,譬如《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食诗帖》,有的没有明确标题的短札,是以正文里面的某个词来命名的,譬如《快雪时晴帖》《丧乱帖》《韭花帖》。但是,只有这件《蜀素帖》,居然是以书写的材料来命名的。蜀,是指四川,素,是一种纺织物,蜀素,也就是四川出产的一种纺织物。这种丝绸相当名贵,名贵到什么程度?米芾的名气居然比不上这卷丝绸,大家提起这卷作品,不是叫《米芾诗帖》,也不是叫《米芾行书卷》,而是叫《蜀素帖》。米芾如果知道这件事,他多少应该有点尴尬。

米芾(1051年-1107年),初名黻,后改芾,字元章,自署姓名米或为芈,祖居太原,后迁湖北襄阳,谪居润州(现江苏镇江),时人号海岳外史,又号鬻熊后人、火正后人。北宋书法家、画家、书画理论家,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。他是如何书写《蜀素帖》的呢?

关于这卷名贵的蜀素,我们先直接看到这卷作品的结尾:“庆历甲申岁,东川造蜀素一卷,藏余家二十余年。今既装褫,将属诸善书者题其首。熙宁元年戊申三月有丙子吴郡记。希子中。”写下这行楷书的人名字叫林希,字子中。他说庆历甲申岁,在四川的一个小作坊里,制成了这么一卷带有乌丝栏的精美丝绸。这乌丝栏是编织上去的,也就是说这是专门定制用来写书法的丝绸。这种高档书写用品价格十分昂贵,如果不是绝顶的书法高手,那是万万不敢写的。就这样,24年过去了,这卷倾国倾城的绝世蜀素依然没能等到他的真命天子。

林希得到这卷蜀素之后,将这卷蜀素重新装褫,然后在卷尾题跋了几行小字,他说“将属诸善书者题其首”,意思是等一个擅长书法的人来书写,正所谓宝马配英雄。转眼又是7年过去,熙宁八年四月,林希邀请一众好友来游玩,我有理由相信林希的目的并不单纯,受邀好友之中不乏书法名家,于是他把这卷宝贝神秘兮兮地拿出来展示,希望能够有人来完成这件作品,但众人观赏数遍,感叹材料的名贵,不敢落笔,于是胡完夫又在前面一点的位置题了几行小楷,我们来看一下。“熙宁八年四月十四日,与东海徐道渊、成都闾丘公显,同赴子中邵氏东园之招,观此数遍,晋陵胡完夫题。”胡完夫是苏轼同科进士,书法水平也相当精湛,堪称一代名家,林希当时肯定是非常希望胡完夫可以给这卷蜀素题词,因为他的书法水平、社会地位,跟这卷蜀素可以说是门当户对,但是胡完夫还是心里发虚,觉得由自己来写会暴殄天物,但是盛情难却,于是跟林希一样,还是在后面题了一段小跋,以待来者。

时间一晃又过了13年,从这卷蜀素被制造出来到这天一共44年的时间,这卷倾国倾城的蜀素终于等来了她的真命天子——米芾。这一等,从青丝到白发,在人均寿命不到40岁的古代,那可是一辈子啊。万幸的是,终于还是等到了,命中注定的相遇,成就了这件传世之作。

成就佳话 舍我其谁

宋元祐三年(1088年)八九月份,身在无锡的米芾应湖州郡守林希之邀,赴太湖近郊的苕溪游览。九月的太湖,正是天气宜人,最适合游玩的季节,正如米芾《蜀素帖》中《重九会郡楼》一诗所写,“山清气爽九秋天,黄菊红茱满泛船”,九月的深秋啊山清气爽,乘着船在太湖上浪,满眼望去都是黄色的菊花和红色的茱萸。“千里结言宁有后,群贤毕至猥居前。”这里涉及两个典故,“千里结言”和“群贤毕至”。“群贤毕至”对于热爱书法的朋友那是再熟悉不过了,出自王羲之的《兰亭序》。“千里结言”则是后汉书里的典故,意思就是不远千里也信守承诺,相约见面。这两句诗说:我们大家不远千里约定在这里聚会,来的都是有才之人啊。猥居前的意思是,这么多厉害的人物居然把他排在最前面,惭愧啊。米芾这么狂的性格,嘴上说惭愧啊惭愧,其实心里肯定是暗爽的,他不排第一谁排第一?我猜这里应该是林希把这卷蜀素拿出来了,大家一致推举米芾来写,米芾说:使不得使不得,我何德何能,嘴上很谦虚,身体很诚实,提笔就写,这么牛的蜀素不就是为他米芾准备的吗?“杜郎闲客今焉是,谢守风流古所传。”杜郎就是杜牧,谢守就是谢灵运,这两人当官的时候都很清闲,到处游山玩水吟诗作赋,米芾这里就是把自己比作了杜牧和谢灵运。“独把秋英缘底事,老来情味向诗偏。”不知道为什么,年纪大了以后啊,升官发财的事情就不感兴趣了,就喜欢赏赏菊花、写写诗,秋英就是菊花的意思。

这是米芾《蜀素帖》中第二首诗《重九会郡楼》的大概意思,诗中也描绘了米芾写下《蜀素帖》时的情景。

书法一流 诗不入流

米芾写下的《蜀素帖》用笔“八面出锋”,于变化中显沉着笔力,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了其“刷”字之风。通篇用笔纵横挥洒,动荡摇曳。在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成刚柔相济的姿态、痛快淋漓的气势与沉着痛快的风格。其书法精妙之处,咱们简单举几个例子。

我们看《蜀素帖》所书第一首诗中的“青”字,起手三个横画,入纸动作、长短、粗细、相背都不一样,这就是高手的一个重要特征。在书法创作中,一幅作品里面遇到相同的字,一般采用不同的写法,这样才显得你手段多,那对于高手而言,不仅字不能写一样,连笔画都不能重样,譬如几个横画同时出现,就得展现出不同的写法。再举个例子,我们看这首拟古里面的五个字:挺、连、起、疑、还。这五个字同样都有一个平捺,但这四个捺竟然没有一个形态是一样的。看完平捺我们看反捺,凌、盘、枝、秋、绛、殷、本、寒,八个反捺,居然也是形态各异。这是绝顶高手的特征。

看完米芾的笔画,我们再来看单字的结构造型。“青松劲挺姿”中的“劲”字,左右两部分上下错动,右边这个力像是一个人伸出一条腿向左边这个人的下盘攻击,左边这部分高高跃起躲避。再看“挺”字,也像一个人往右边踢出一记扫堂腿,再看下面“姿”字,像是一个人往左边打出一记少林棍。接下来“凌霄耻屈盘”中的“凌”字,下盘马步扎得稳稳的,左上角两个沙包大的拳头,我想这个应该是罗汉拳。再看下面的“霄”字,好一招大鹏展翅。所以这一排字看下来,我仿佛来到了少林寺的练武场,一排武僧在展示少林七十二绝技,令人击节叫好、叹为观止。

从书法水平来看,《蜀素帖》被称为“中华第一美帖”堪称实至名归。位列“天下第八行书”,在我看来这个其实是受了大大的委屈。但是实事求是地说,米芾老先生作诗的水平实在不敢恭维。咱们接着说《蜀素帖》开篇中《拟古》这首诗。“青松劲挺姿,凌霄耻屈盘。种种出枝叶,牵连上松端。”开篇这几句虽说稀松平常,却也勉强说得过去,接下来“秋花起绛烟,旖旎云锦殷。不羞不自立,舒光射丸丸”,便让人不忍往下读了。到最后“青松本无华,安得保岁寒”,就实在让人难以忍受了。清代书画家董诰在后面有一段题跋,评论米芾写的这首诗,他嘲笑米芾这首诗写得狗屁不通,然后说他很爱米芾的字,但是看不上米芾写的诗,称之为颠语,尤其是最后一句“青松本无华,安得保岁寒”,更不知何谓,莫名其妙。确实,按照米芾诗里的意思,青松本来是不开花的,如果没有凌霄花的依附,又怎能度过这个寒冬呢?这实在让人难以理解,好像松树离了凌霄花就不能过冬似的。

三次题跋 一生感慨

我们看古人的书法作品,大多数朋友都只注重主体部分的内容,其实看一看前后的题跋也是一件非常有趣的事情,对于全面了解这件作品的历史和传承都有很好的作用。说到蜀素帖的题跋,最引人瞩目的就是董其昌的三次题跋。

先看第一次题跋说了些什么。“米元章此卷如狮子捉象,以全力赴之,当为生平合作”。说的是米芾写这件作品的时候是全力以赴,可以算是米芾这辈子的巅峰之作了。说实话这时候米芾才37岁,离他的巅峰还远着呢,说准确一点,应该是米芾截至37岁最精彩的作品了。所以董其昌这个话,有点夸张,吹捧一下自己的藏品,为了将来出手的时候可以卖个好价钱。

“余先得摹本,刻之鸿堂帖中。甲辰五月,新都吴太学携真迹至西湖,遂以诸名迹易之。”董其昌说他很早的时候得到过摹本,当时就特别的喜欢,把他刻到他的精选集里去了,这个集子就是著名的《戏鸿堂法帖》。甲辰五月,吴太学带着蜀素帖真迹到了西湖,我就用好几卷其他的名迹跟他交换。董其昌如愿以偿地得到了蜀素帖真迹,那一年董其昌50岁。

“时徐茂吴方旨吴观书画,知余得此卷,叹曰:已探骊龙珠,余皆长物矣。吴太学书画船为之减色。然后自宽曰:米家书得所归。”意思是:当时徐茂吴方来到我家看书画,得知我得到了蜀素帖,感叹说:你把最珍贵的藏品都收入囊中了,跟你这一比,我们这些收藏那都黯然失色了。然后又自我宽慰道:蜀素帖到了懂他的人手中,也算是很好的归宿了。太学名廷,尚有右军《官奴帖》真本。董其昌题。吴太学他叫吴廷,他还有个藏品更牛,就是王羲之《官奴帖》真迹。

看完这段题跋,我们再拉到卷首看题跋,这是董其昌的第二次题跋。

“增城嗜书,又好米南宫书,余在长安得蜀素摹本,尝与增城言米书无第二,但恨真迹不可得耳。凡二十余年,竟为增城有。亦是聚于所好。今方置棐几。日夕临池。米公且有卫夫人之泣。余亦不胜其妒也。董其昌题。”

他说增城这个人特别喜欢书法,尤其喜欢米芾的书法。当年我在长安的时候曾经得到蜀素帖的摹本,当时我就跟增城说,这是极品,米芾的作品里面排第一的,但就是无缘见到真迹啊。没想到过了二十余年,这蜀素帖的真迹居然到了增城手里。我们这里发现一件事情,前面一段题跋中董其昌不是已经把蜀素帖收入囊中了吗?这里怎么又说竟为增城有。只能说明董其昌在收了蜀素帖不久之后又出手了,而且向董其昌购买蜀素帖的人一定不是增城,否则他不会说竟为增城有,一副很吃惊的样子,说明在这个中间蜀素帖数易其主,最后流到了增城手上。增城是董其昌的老朋友了,按董其昌自己的说法,二十年前两人曾聊起过蜀素帖,这会儿增城得到了蜀素帖,就又拿来给董其昌题跋,再续前缘。

我们再拉到蜀素帖的最后的最后,最后一段题跋,一共四行,这是董其昌第三次在《蜀素帖》上写下提拔。他写道:“崇祯七年,岁在癸酉子月。申甫计偕入都门,再观于东华门邸中,一似米老重观研山,第无玉蟾蜍泪滴之恨。董其昌识,时年七十九岁。”

这个时候的董其昌已经七十九岁了,应该也是他最后一次见到蜀素帖,增城的儿子申甫进京赶考,带着蜀素帖来拜访他董伯伯,古稀之年的董其昌看着自己此生的挚爱,看着自己年轻时候的两段题跋,那种曾经拥有的欣喜,那种失去后的无奈和久别重逢的感慨,一起涌上心头。蜀素帖对于董其昌早已不是一件藏品那么简单,那是他的青春、他的生命,那是他一生波澜壮阔的艺术历程,这一刻董其昌悲欣交集,提笔写下了这四行短短的文字。

□马如箭

我有美姿 只待君临

大多数的书法作品都是以内容命名的,譬如《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食诗帖》,有的没有明确标题的短札,是以正文里面的某个词来命名的,譬如《快雪时晴帖》《丧乱帖》《韭花帖》。但是,只有这件《蜀素帖》,居然是以书写的材料来命名的。蜀,是指四川,素,是一种纺织物,蜀素,也就是四川出产的一种纺织物。这种丝绸相当名贵,名贵到什么程度?米芾的名气居然比不上这卷丝绸,大家提起这卷作品,不是叫《米芾诗帖》,也不是叫《米芾行书卷》,而是叫《蜀素帖》。米芾如果知道这件事,他多少应该有点尴尬。

米芾(1051年-1107年),初名黻,后改芾,字元章,自署姓名米或为芈,祖居太原,后迁湖北襄阳,谪居润州(现江苏镇江),时人号海岳外史,又号鬻熊后人、火正后人。北宋书法家、画家、书画理论家,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。他是如何书写《蜀素帖》的呢?

关于这卷名贵的蜀素,我们先直接看到这卷作品的结尾:“庆历甲申岁,东川造蜀素一卷,藏余家二十余年。今既装褫,将属诸善书者题其首。熙宁元年戊申三月有丙子吴郡记。希子中。”写下这行楷书的人名字叫林希,字子中。他说庆历甲申岁,在四川的一个小作坊里,制成了这么一卷带有乌丝栏的精美丝绸。这乌丝栏是编织上去的,也就是说这是专门定制用来写书法的丝绸。这种高档书写用品价格十分昂贵,如果不是绝顶的书法高手,那是万万不敢写的。就这样,24年过去了,这卷倾国倾城的绝世蜀素依然没能等到他的真命天子。

林希得到这卷蜀素之后,将这卷蜀素重新装褫,然后在卷尾题跋了几行小字,他说“将属诸善书者题其首”,意思是等一个擅长书法的人来书写,正所谓宝马配英雄。转眼又是7年过去,熙宁八年四月,林希邀请一众好友来游玩,我有理由相信林希的目的并不单纯,受邀好友之中不乏书法名家,于是他把这卷宝贝神秘兮兮地拿出来展示,希望能够有人来完成这件作品,但众人观赏数遍,感叹材料的名贵,不敢落笔,于是胡完夫又在前面一点的位置题了几行小楷,我们来看一下。“熙宁八年四月十四日,与东海徐道渊、成都闾丘公显,同赴子中邵氏东园之招,观此数遍,晋陵胡完夫题。”胡完夫是苏轼同科进士,书法水平也相当精湛,堪称一代名家,林希当时肯定是非常希望胡完夫可以给这卷蜀素题词,因为他的书法水平、社会地位,跟这卷蜀素可以说是门当户对,但是胡完夫还是心里发虚,觉得由自己来写会暴殄天物,但是盛情难却,于是跟林希一样,还是在后面题了一段小跋,以待来者。

时间一晃又过了13年,从这卷蜀素被制造出来到这天一共44年的时间,这卷倾国倾城的蜀素终于等来了她的真命天子——米芾。这一等,从青丝到白发,在人均寿命不到40岁的古代,那可是一辈子啊。万幸的是,终于还是等到了,命中注定的相遇,成就了这件传世之作。

成就佳话 舍我其谁

宋元祐三年(1088年)八九月份,身在无锡的米芾应湖州郡守林希之邀,赴太湖近郊的苕溪游览。九月的太湖,正是天气宜人,最适合游玩的季节,正如米芾《蜀素帖》中《重九会郡楼》一诗所写,“山清气爽九秋天,黄菊红茱满泛船”,九月的深秋啊山清气爽,乘着船在太湖上浪,满眼望去都是黄色的菊花和红色的茱萸。“千里结言宁有后,群贤毕至猥居前。”这里涉及两个典故,“千里结言”和“群贤毕至”。“群贤毕至”对于热爱书法的朋友那是再熟悉不过了,出自王羲之的《兰亭序》。“千里结言”则是后汉书里的典故,意思就是不远千里也信守承诺,相约见面。这两句诗说:我们大家不远千里约定在这里聚会,来的都是有才之人啊。猥居前的意思是,这么多厉害的人物居然把他排在最前面,惭愧啊。米芾这么狂的性格,嘴上说惭愧啊惭愧,其实心里肯定是暗爽的,他不排第一谁排第一?我猜这里应该是林希把这卷蜀素拿出来了,大家一致推举米芾来写,米芾说:使不得使不得,我何德何能,嘴上很谦虚,身体很诚实,提笔就写,这么牛的蜀素不就是为他米芾准备的吗?“杜郎闲客今焉是,谢守风流古所传。”杜郎就是杜牧,谢守就是谢灵运,这两人当官的时候都很清闲,到处游山玩水吟诗作赋,米芾这里就是把自己比作了杜牧和谢灵运。“独把秋英缘底事,老来情味向诗偏。”不知道为什么,年纪大了以后啊,升官发财的事情就不感兴趣了,就喜欢赏赏菊花、写写诗,秋英就是菊花的意思。

这是米芾《蜀素帖》中第二首诗《重九会郡楼》的大概意思,诗中也描绘了米芾写下《蜀素帖》时的情景。

书法一流 诗不入流

米芾写下的《蜀素帖》用笔“八面出锋”,于变化中显沉着笔力,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了其“刷”字之风。通篇用笔纵横挥洒,动荡摇曳。在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成刚柔相济的姿态、痛快淋漓的气势与沉着痛快的风格。其书法精妙之处,咱们简单举几个例子。

我们看《蜀素帖》所书第一首诗中的“青”字,起手三个横画,入纸动作、长短、粗细、相背都不一样,这就是高手的一个重要特征。在书法创作中,一幅作品里面遇到相同的字,一般采用不同的写法,这样才显得你手段多,那对于高手而言,不仅字不能写一样,连笔画都不能重样,譬如几个横画同时出现,就得展现出不同的写法。再举个例子,我们看这首拟古里面的五个字:挺、连、起、疑、还。这五个字同样都有一个平捺,但这四个捺竟然没有一个形态是一样的。看完平捺我们看反捺,凌、盘、枝、秋、绛、殷、本、寒,八个反捺,居然也是形态各异。这是绝顶高手的特征。

看完米芾的笔画,我们再来看单字的结构造型。“青松劲挺姿”中的“劲”字,左右两部分上下错动,右边这个力像是一个人伸出一条腿向左边这个人的下盘攻击,左边这部分高高跃起躲避。再看“挺”字,也像一个人往右边踢出一记扫堂腿,再看下面“姿”字,像是一个人往左边打出一记少林棍。接下来“凌霄耻屈盘”中的“凌”字,下盘马步扎得稳稳的,左上角两个沙包大的拳头,我想这个应该是罗汉拳。再看下面的“霄”字,好一招大鹏展翅。所以这一排字看下来,我仿佛来到了少林寺的练武场,一排武僧在展示少林七十二绝技,令人击节叫好、叹为观止。

从书法水平来看,《蜀素帖》被称为“中华第一美帖”堪称实至名归。位列“天下第八行书”,在我看来这个其实是受了大大的委屈。但是实事求是地说,米芾老先生作诗的水平实在不敢恭维。咱们接着说《蜀素帖》开篇中《拟古》这首诗。“青松劲挺姿,凌霄耻屈盘。种种出枝叶,牵连上松端。”开篇这几句虽说稀松平常,却也勉强说得过去,接下来“秋花起绛烟,旖旎云锦殷。不羞不自立,舒光射丸丸”,便让人不忍往下读了。到最后“青松本无华,安得保岁寒”,就实在让人难以忍受了。清代书画家董诰在后面有一段题跋,评论米芾写的这首诗,他嘲笑米芾这首诗写得狗屁不通,然后说他很爱米芾的字,但是看不上米芾写的诗,称之为颠语,尤其是最后一句“青松本无华,安得保岁寒”,更不知何谓,莫名其妙。确实,按照米芾诗里的意思,青松本来是不开花的,如果没有凌霄花的依附,又怎能度过这个寒冬呢?这实在让人难以理解,好像松树离了凌霄花就不能过冬似的。

三次题跋 一生感慨

我们看古人的书法作品,大多数朋友都只注重主体部分的内容,其实看一看前后的题跋也是一件非常有趣的事情,对于全面了解这件作品的历史和传承都有很好的作用。说到蜀素帖的题跋,最引人瞩目的就是董其昌的三次题跋。

先看第一次题跋说了些什么。“米元章此卷如狮子捉象,以全力赴之,当为生平合作”。说的是米芾写这件作品的时候是全力以赴,可以算是米芾这辈子的巅峰之作了。说实话这时候米芾才37岁,离他的巅峰还远着呢,说准确一点,应该是米芾截至37岁最精彩的作品了。所以董其昌这个话,有点夸张,吹捧一下自己的藏品,为了将来出手的时候可以卖个好价钱。

“余先得摹本,刻之鸿堂帖中。甲辰五月,新都吴太学携真迹至西湖,遂以诸名迹易之。”董其昌说他很早的时候得到过摹本,当时就特别的喜欢,把他刻到他的精选集里去了,这个集子就是著名的《戏鸿堂法帖》。甲辰五月,吴太学带着蜀素帖真迹到了西湖,我就用好几卷其他的名迹跟他交换。董其昌如愿以偿地得到了蜀素帖真迹,那一年董其昌50岁。

“时徐茂吴方旨吴观书画,知余得此卷,叹曰:已探骊龙珠,余皆长物矣。吴太学书画船为之减色。然后自宽曰:米家书得所归。”意思是:当时徐茂吴方来到我家看书画,得知我得到了蜀素帖,感叹说:你把最珍贵的藏品都收入囊中了,跟你这一比,我们这些收藏那都黯然失色了。然后又自我宽慰道:蜀素帖到了懂他的人手中,也算是很好的归宿了。太学名廷,尚有右军《官奴帖》真本。董其昌题。吴太学他叫吴廷,他还有个藏品更牛,就是王羲之《官奴帖》真迹。

看完这段题跋,我们再拉到卷首看题跋,这是董其昌的第二次题跋。

“增城嗜书,又好米南宫书,余在长安得蜀素摹本,尝与增城言米书无第二,但恨真迹不可得耳。凡二十余年,竟为增城有。亦是聚于所好。今方置棐几。日夕临池。米公且有卫夫人之泣。余亦不胜其妒也。董其昌题。”

他说增城这个人特别喜欢书法,尤其喜欢米芾的书法。当年我在长安的时候曾经得到蜀素帖的摹本,当时我就跟增城说,这是极品,米芾的作品里面排第一的,但就是无缘见到真迹啊。没想到过了二十余年,这蜀素帖的真迹居然到了增城手里。我们这里发现一件事情,前面一段题跋中董其昌不是已经把蜀素帖收入囊中了吗?这里怎么又说竟为增城有。只能说明董其昌在收了蜀素帖不久之后又出手了,而且向董其昌购买蜀素帖的人一定不是增城,否则他不会说竟为增城有,一副很吃惊的样子,说明在这个中间蜀素帖数易其主,最后流到了增城手上。增城是董其昌的老朋友了,按董其昌自己的说法,二十年前两人曾聊起过蜀素帖,这会儿增城得到了蜀素帖,就又拿来给董其昌题跋,再续前缘。

我们再拉到蜀素帖的最后的最后,最后一段题跋,一共四行,这是董其昌第三次在《蜀素帖》上写下提拔。他写道:“崇祯七年,岁在癸酉子月。申甫计偕入都门,再观于东华门邸中,一似米老重观研山,第无玉蟾蜍泪滴之恨。董其昌识,时年七十九岁。”

这个时候的董其昌已经七十九岁了,应该也是他最后一次见到蜀素帖,增城的儿子申甫进京赶考,带着蜀素帖来拜访他董伯伯,古稀之年的董其昌看着自己此生的挚爱,看着自己年轻时候的两段题跋,那种曾经拥有的欣喜,那种失去后的无奈和久别重逢的感慨,一起涌上心头。蜀素帖对于董其昌早已不是一件藏品那么简单,那是他的青春、他的生命,那是他一生波澜壮阔的艺术历程,这一刻董其昌悲欣交集,提笔写下了这四行短短的文字。