沉淀在书信中的宋人群像

齐鲁晚报 2023年10月14日

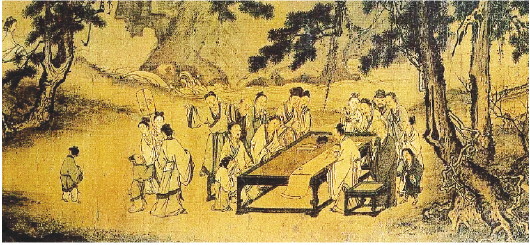

◥ 南宋马远《西园雅集图》局部。马远创作的这幅《西园雅集图》参考了米芾的记载及李公麟的《西园雅集图》,再根据自己天才般的发挥,将元祐元年(1086年)苏轼兄弟、黄庭坚、李公麟、米芾、蔡肇等16位名士于驸马王诜宅邸西园集会的历史情景再现了出来。

《千面宋人:

传世书信里的士大夫》

仇春霞 著

广西师范大学出版社

要窥探一个人的秘密,私信无疑是个好东西;要了解人性的复杂、社会的利害,私信更是个好东西。《千面宋人》收录了近60位名士的120余幅书信墨迹,是一部以书信为题材的宋史类著作,于史书之外,勾勒出一幅宋代千人千面的风雅群像。《千面宋人》讲述了很多个“别人”的故事:有人家世富贵,却一生坎坷;有人出身贫贱,却出将入相;有人身负奇才,却不得重用;有人平庸无奇,却富贵终老。这些书信让我们看尽宋人百态,人世浮沉。

□长庚

诗词书信两相应

史书对人物的记载总是言简意赅,而书信作为一手史料,往往能起到弥补史书记载不足、不全的缺憾。

“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。”范仲淹的这首《渔家傲·秋思》是宋代豪放词的代表作,奠定了他在文学史中的地位。

实际上,范仲淹还是北宋一位著名的政治家。范仲淹幼年丧父,两岁时跟着改嫁的母亲到山东,长大后知道了自己的身世,就带着母亲回归了苏州祖籍。景祐元年(1034年),苏州洪水泛滥,因为有在海州治水成功的经验,45岁的范仲淹由睦州(今浙江建德)被急调至苏州。在家乡当父母官期间,范仲淹除了治水,还开办学校。据说当时他买了一块不错的地,想盖一座房子给自己养老,有位风水先生说这是块宝地,谁得了这块地,就会世代出公卿。范仲淹想了想,把它改建为学校,希望这个地方多出人才,为国效力。

50岁以前,范仲淹主要干两件事:一是抨击朝政中不得人心者,把为官不仁、升官无道者拉黑名单;二是卷起裤腿在基层摸索惠民措施。50岁时,他响应朝廷征调,顶着一头白发从贬谪地奔赴延安抗击西夏侵略者,几年后回到朝廷推行庆历新政,62岁时病死于被外放地颍州(今安徽阜阳)。

庆历二年(1042年)春,正在西北地区修筑堡垒的范仲淹收到一封信,是他的朋友富严寄来的,富严一年前刚调到范仲淹的老家苏州任知州。范仲淹在百忙之中给家乡的父母官回了一封信,即《边事帖》,该书信现收藏于故宫博物院。文字如下:“仲淹再拜,知府刑部仁兄:伏惟起居万福。施乡曲之惠,占江山之胜,优哉乐乎。此间边事夙夜劳苦。仗朝廷威灵,即目宁息,亦渐有伦序。乡中交亲,俱荷大庇,幸甚。师道之奇,尤近教育。乞自重自重。不宣。仲淹拜上,知府刑部仁兄左右。三月十日。”

信的大意是:知府刑部仁兄万福。您在苏州为老百姓做好事,那里山美水美,您应该过得很快乐。我这里的边防之事虽日夜劳苦,但仰仗朝廷威严,到处都很安宁,也越来越有秩序。我老家的亲朋好友都托付给您照顾,真是万分有幸!您在那里实施的“师道”令人称奇,在教育这一块做得尤其好。希望您多多保重。不多说了。

《边事帖》与《渔家傲·秋思》创作于同一时间段。当时,北宋遭遇对西夏的惨败,朝野震惊,夏竦被调回内地,范仲淹和韩琦都被降职。出征西北的文官们心情异常沉重。但范仲淹注意到,西夏军不擅长攻城,故而这段时间的主要工作内容就是监修堡垒,现在延安地区还保存有范仲淹修筑的堡垒遗迹。

了解了这一背景,再细读这封信便别有一番滋味了。其实,富严当时正忙于治水,焦头烂额,但是相比在西北边疆打仗,他还是幸福多了。范仲淹交代自己的状况时,只是一句“夙夜劳苦”,随后那句“即目宁息”,分明是不想让后方的朋友和家人担心而说的善意的谎言。

就在当年九月下旬,西夏李元昊再次进攻,定川寨之战打响,宋军还是惨败。由于范仲淹的防区堡垒坚固,李元昊无从下手,所以战斗没有在他的防区展开,但在定川寨之战打响之后,范仲淹还是率兵六千驰援。正如《千面宋人》所言,幸亏李元昊打完定川寨就撤了,没有去跟范仲淹交手,否则范仲淹这点兵力要是真跟李元昊的大军碰上,很大可能也会被消灭,那历史上也就少了一位书写《岳阳楼记》的千古名臣。

早已消亡的珍品

书信里的世界往往穿越了千百年,从字里行间,我们可以触摸到一个已经消逝的时空,以及属于那个时空的独特物件。

南唐三代皇帝都是才气逼人的艺术家,甚至部分后宫嫔妃也不例外,他们对笔墨纸砚的品质追求是不计成本的。南唐存续只有42年,却出现了一些后世无法企及的好东西,比如澄心堂纸、李超墨、诸葛笔。南唐灭亡后,这些东西逐渐没落消失。

南唐后主李煜为了满足自己的文艺爱好,专门定制了一款宣纸,取名“澄心堂纸”。它比蜀纸韧性好、比剡纸厚,是品质非常好的书画用纸。宋代诗人梅尧臣说这种纸像蚕茧一样细密,像薄冰一般光滑。它的特殊性还在于它的尺幅,比常见的四尺、六尺纸都窄,大约和现在的册页纸差不多大,这应该是方便南唐皇帝和文臣们使用而特制的。

南唐灭亡后,这款纸的制作工艺也失传了。北宋文人们发现李煜留存的那些纸后,惊叹不已。澄心堂纸如此好用,风雅的宋代文人士大夫自然想多要一些,既然南唐旧纸有限,那就只能仿制,只是一般工匠做不出来,所以就有不少宋代文人们亲自参与产品研发。

蔡襄集政治家和书法家于一身,行书被苏轼称赞为“本朝第一”,同时他的诗文也不错,深爱澄心堂纸,曾多方请人仿制。他的书信《澄心堂纸帖》就是专门谈这个问题的,该信现藏于台北故宫博物院。此信文字如下:“澄心堂纸一幅,阔狭、厚薄、坚实皆类此乃佳。工者不愿为,又恐不能为之。试与厚直,莫得之。见其楮细,似可作也。便人只求百幅。癸卯重阳日,襄书。”

信的大意是:“给你寄了一幅澄心堂纸,长宽、厚薄、硬度都做得跟它一样是最好的。很多工匠不愿意做,又怕做不好。我曾重金请人仿制,可是没做出来。我观察发现它的纤维非常细,貌似是能仿制的。如果有人能做,我想要一百幅。”从落款的“癸卯重阳日”可知此信写于嘉祐八年(1063年)重阳日,此时距南唐灭亡已88年,距南唐澄心堂纸在宋朝重现也有二三十年了。

南唐澄心堂纸为何那么好用呢?《千面宋人》分析认为,从原料来讲,可能与当地的稻草品质有关,沙土里种植出来的稻草秆是高品质的基本保障,因为沙土淤泥少,水质清澈,这样的稻草秆纤维不但韧性好,色泽也很光洁。制造这种纸的工艺也非常讲究,宋人要想仿制出与南唐一样高品质的澄心堂纸,难度当然相当大。

不为人知的病痛

书信是一种私人物品,自然也能暴露出书写者的一些隐私。

嘉祐五年(1060年)七月,朝廷重新起用蔡襄,诏授他翰林学士,权知开封府。但蔡襄却不想再去京城了,因为他已经乐于在福建老家工作,而且他的脚病越发严重,难以承受遥远的路途,故而就以母亲年老和自身久病为由推辞了好几次,但朝廷就是不准。

这年秋天,49岁的蔡襄再次北上,临行前他给朋友写了一封信,即《脚气帖》。内容是:“仆自四月以来,辄得脚气发肿,入秋乃减,所以不辞北行,然于湖山佳致未忘耳。三衢蒙书,无便,不时还答,惭惕惭惕。此月四日交印,望日当行,襄又上。”

信的大意是:自四月以来,我的脚气病一直发作,脚都肿了,到秋天才有所减轻,所以就北上开封了,可还是很惦记这里的湖光山色。之前收到你三封书信,一直没顾上回复,深感抱歉。我将在本月四日移交官印,十五日启程北上。

元符三年(1100年),类似的事情也发生在黄庭坚身上。那年朝廷派他去湖北任职,正好一路都可以坐船,少受颠簸劳累之苦,他欣然接受。但还没到达工作地,朝廷又改主意了,命他回京城工作。55岁的黄庭坚给徽宗皇帝写信说:“臣到荆南,即苦痈疽发于背胁,痛毒二十余日,今方少溃,气力虚劣。重以累年脚气病起,艰难全不堪事。”意思是:我到湖北荆州后,背上就长了大毒疮,痛了二十多天,刚刚才开始溃烂,弄得我虚弱极了。加之多年的旧疾脚气病也一起发作,行动艰难,什么事也干不了。

翻阅古代诸多信件,梁武帝萧衍、怀素、晁补之、朱熹等也都曾饱受“脚气”之苦。今人不禁好奇,“脚气”到底是什么病?为何会让人痛苦到无法承受?

《千面宋人》认为,脚气病最明显的临床症状就是脚出问题了,轻者瘙痒,略重者会开裂、化脓流黄水,更严重的会脚肿痛无法行走。除此之外,脚气病还会有很多并发症,比如长毒疮、容易疲劳等。古人脚气病的病因主要有三种:服食过量丹药、患风寒湿气、得了特殊的传染病。这三种病因虽不同,但对身体的伤害原理差不多。无论是中毒、风湿,还是细菌传染,从病态发展来说,一般都是身体其他器官先受损伤,然后才体现在足部。病情轻一点的,看不出明显症状,只是轻微脱皮;严重一点的,足部皮肤会瘙痒,长疱疹等;当身体器官严重受损时,足部就会严重肿胀、溃烂、无法行走,还会伴有其他表征,如头昏、心律不齐、大小便不畅通、精神不振作。

在《千面宋人》看来,脚气病是身体受损伤、免疫系统被破坏后的反应。当脚部伤痛不堪忍受时,身体内部器官早就是朽木一根了。如此,日常生活已是痛苦不堪,更别说长途跋涉了。明白了病理,大概就能理解各位书法大咖的痛苦。

殊不知,天长日久,脚气也会要人命。黄庭坚的脚气病应是由风寒湿气引发,他31岁那年给在徐州修黄楼的苏轼写信说:“老儿病脚气,初甚惊人,会得善医诊视,今十去九矣。又苦寒嗽,未能良愈。”因为身体原因,黄庭坚长期禁酒,但在宜州最后的两年时间里,他开怀畅饮,隔三差五就呼朋引伴喝个痛快,这无疑加重了他的病情。崇宁四年(1105年),他凄苦地病逝于宜州(今广西河池市宜州区),享年60岁。一代文宗的死,竟然和不起眼的脚气病有千丝万缕的联系,真让人唏嘘不已。而这样的细节,若不是私家书信的存在,大概率会深埋于岁月的尘埃中无人知晓。

□长庚

诗词书信两相应

史书对人物的记载总是言简意赅,而书信作为一手史料,往往能起到弥补史书记载不足、不全的缺憾。

“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。”范仲淹的这首《渔家傲·秋思》是宋代豪放词的代表作,奠定了他在文学史中的地位。

实际上,范仲淹还是北宋一位著名的政治家。范仲淹幼年丧父,两岁时跟着改嫁的母亲到山东,长大后知道了自己的身世,就带着母亲回归了苏州祖籍。景祐元年(1034年),苏州洪水泛滥,因为有在海州治水成功的经验,45岁的范仲淹由睦州(今浙江建德)被急调至苏州。在家乡当父母官期间,范仲淹除了治水,还开办学校。据说当时他买了一块不错的地,想盖一座房子给自己养老,有位风水先生说这是块宝地,谁得了这块地,就会世代出公卿。范仲淹想了想,把它改建为学校,希望这个地方多出人才,为国效力。

50岁以前,范仲淹主要干两件事:一是抨击朝政中不得人心者,把为官不仁、升官无道者拉黑名单;二是卷起裤腿在基层摸索惠民措施。50岁时,他响应朝廷征调,顶着一头白发从贬谪地奔赴延安抗击西夏侵略者,几年后回到朝廷推行庆历新政,62岁时病死于被外放地颍州(今安徽阜阳)。

庆历二年(1042年)春,正在西北地区修筑堡垒的范仲淹收到一封信,是他的朋友富严寄来的,富严一年前刚调到范仲淹的老家苏州任知州。范仲淹在百忙之中给家乡的父母官回了一封信,即《边事帖》,该书信现收藏于故宫博物院。文字如下:“仲淹再拜,知府刑部仁兄:伏惟起居万福。施乡曲之惠,占江山之胜,优哉乐乎。此间边事夙夜劳苦。仗朝廷威灵,即目宁息,亦渐有伦序。乡中交亲,俱荷大庇,幸甚。师道之奇,尤近教育。乞自重自重。不宣。仲淹拜上,知府刑部仁兄左右。三月十日。”

信的大意是:知府刑部仁兄万福。您在苏州为老百姓做好事,那里山美水美,您应该过得很快乐。我这里的边防之事虽日夜劳苦,但仰仗朝廷威严,到处都很安宁,也越来越有秩序。我老家的亲朋好友都托付给您照顾,真是万分有幸!您在那里实施的“师道”令人称奇,在教育这一块做得尤其好。希望您多多保重。不多说了。

《边事帖》与《渔家傲·秋思》创作于同一时间段。当时,北宋遭遇对西夏的惨败,朝野震惊,夏竦被调回内地,范仲淹和韩琦都被降职。出征西北的文官们心情异常沉重。但范仲淹注意到,西夏军不擅长攻城,故而这段时间的主要工作内容就是监修堡垒,现在延安地区还保存有范仲淹修筑的堡垒遗迹。

了解了这一背景,再细读这封信便别有一番滋味了。其实,富严当时正忙于治水,焦头烂额,但是相比在西北边疆打仗,他还是幸福多了。范仲淹交代自己的状况时,只是一句“夙夜劳苦”,随后那句“即目宁息”,分明是不想让后方的朋友和家人担心而说的善意的谎言。

就在当年九月下旬,西夏李元昊再次进攻,定川寨之战打响,宋军还是惨败。由于范仲淹的防区堡垒坚固,李元昊无从下手,所以战斗没有在他的防区展开,但在定川寨之战打响之后,范仲淹还是率兵六千驰援。正如《千面宋人》所言,幸亏李元昊打完定川寨就撤了,没有去跟范仲淹交手,否则范仲淹这点兵力要是真跟李元昊的大军碰上,很大可能也会被消灭,那历史上也就少了一位书写《岳阳楼记》的千古名臣。

早已消亡的珍品

书信里的世界往往穿越了千百年,从字里行间,我们可以触摸到一个已经消逝的时空,以及属于那个时空的独特物件。

南唐三代皇帝都是才气逼人的艺术家,甚至部分后宫嫔妃也不例外,他们对笔墨纸砚的品质追求是不计成本的。南唐存续只有42年,却出现了一些后世无法企及的好东西,比如澄心堂纸、李超墨、诸葛笔。南唐灭亡后,这些东西逐渐没落消失。

南唐后主李煜为了满足自己的文艺爱好,专门定制了一款宣纸,取名“澄心堂纸”。它比蜀纸韧性好、比剡纸厚,是品质非常好的书画用纸。宋代诗人梅尧臣说这种纸像蚕茧一样细密,像薄冰一般光滑。它的特殊性还在于它的尺幅,比常见的四尺、六尺纸都窄,大约和现在的册页纸差不多大,这应该是方便南唐皇帝和文臣们使用而特制的。

南唐灭亡后,这款纸的制作工艺也失传了。北宋文人们发现李煜留存的那些纸后,惊叹不已。澄心堂纸如此好用,风雅的宋代文人士大夫自然想多要一些,既然南唐旧纸有限,那就只能仿制,只是一般工匠做不出来,所以就有不少宋代文人们亲自参与产品研发。

蔡襄集政治家和书法家于一身,行书被苏轼称赞为“本朝第一”,同时他的诗文也不错,深爱澄心堂纸,曾多方请人仿制。他的书信《澄心堂纸帖》就是专门谈这个问题的,该信现藏于台北故宫博物院。此信文字如下:“澄心堂纸一幅,阔狭、厚薄、坚实皆类此乃佳。工者不愿为,又恐不能为之。试与厚直,莫得之。见其楮细,似可作也。便人只求百幅。癸卯重阳日,襄书。”

信的大意是:“给你寄了一幅澄心堂纸,长宽、厚薄、硬度都做得跟它一样是最好的。很多工匠不愿意做,又怕做不好。我曾重金请人仿制,可是没做出来。我观察发现它的纤维非常细,貌似是能仿制的。如果有人能做,我想要一百幅。”从落款的“癸卯重阳日”可知此信写于嘉祐八年(1063年)重阳日,此时距南唐灭亡已88年,距南唐澄心堂纸在宋朝重现也有二三十年了。

南唐澄心堂纸为何那么好用呢?《千面宋人》分析认为,从原料来讲,可能与当地的稻草品质有关,沙土里种植出来的稻草秆是高品质的基本保障,因为沙土淤泥少,水质清澈,这样的稻草秆纤维不但韧性好,色泽也很光洁。制造这种纸的工艺也非常讲究,宋人要想仿制出与南唐一样高品质的澄心堂纸,难度当然相当大。

不为人知的病痛

书信是一种私人物品,自然也能暴露出书写者的一些隐私。

嘉祐五年(1060年)七月,朝廷重新起用蔡襄,诏授他翰林学士,权知开封府。但蔡襄却不想再去京城了,因为他已经乐于在福建老家工作,而且他的脚病越发严重,难以承受遥远的路途,故而就以母亲年老和自身久病为由推辞了好几次,但朝廷就是不准。

这年秋天,49岁的蔡襄再次北上,临行前他给朋友写了一封信,即《脚气帖》。内容是:“仆自四月以来,辄得脚气发肿,入秋乃减,所以不辞北行,然于湖山佳致未忘耳。三衢蒙书,无便,不时还答,惭惕惭惕。此月四日交印,望日当行,襄又上。”

信的大意是:自四月以来,我的脚气病一直发作,脚都肿了,到秋天才有所减轻,所以就北上开封了,可还是很惦记这里的湖光山色。之前收到你三封书信,一直没顾上回复,深感抱歉。我将在本月四日移交官印,十五日启程北上。

元符三年(1100年),类似的事情也发生在黄庭坚身上。那年朝廷派他去湖北任职,正好一路都可以坐船,少受颠簸劳累之苦,他欣然接受。但还没到达工作地,朝廷又改主意了,命他回京城工作。55岁的黄庭坚给徽宗皇帝写信说:“臣到荆南,即苦痈疽发于背胁,痛毒二十余日,今方少溃,气力虚劣。重以累年脚气病起,艰难全不堪事。”意思是:我到湖北荆州后,背上就长了大毒疮,痛了二十多天,刚刚才开始溃烂,弄得我虚弱极了。加之多年的旧疾脚气病也一起发作,行动艰难,什么事也干不了。

翻阅古代诸多信件,梁武帝萧衍、怀素、晁补之、朱熹等也都曾饱受“脚气”之苦。今人不禁好奇,“脚气”到底是什么病?为何会让人痛苦到无法承受?

《千面宋人》认为,脚气病最明显的临床症状就是脚出问题了,轻者瘙痒,略重者会开裂、化脓流黄水,更严重的会脚肿痛无法行走。除此之外,脚气病还会有很多并发症,比如长毒疮、容易疲劳等。古人脚气病的病因主要有三种:服食过量丹药、患风寒湿气、得了特殊的传染病。这三种病因虽不同,但对身体的伤害原理差不多。无论是中毒、风湿,还是细菌传染,从病态发展来说,一般都是身体其他器官先受损伤,然后才体现在足部。病情轻一点的,看不出明显症状,只是轻微脱皮;严重一点的,足部皮肤会瘙痒,长疱疹等;当身体器官严重受损时,足部就会严重肿胀、溃烂、无法行走,还会伴有其他表征,如头昏、心律不齐、大小便不畅通、精神不振作。

在《千面宋人》看来,脚气病是身体受损伤、免疫系统被破坏后的反应。当脚部伤痛不堪忍受时,身体内部器官早就是朽木一根了。如此,日常生活已是痛苦不堪,更别说长途跋涉了。明白了病理,大概就能理解各位书法大咖的痛苦。

殊不知,天长日久,脚气也会要人命。黄庭坚的脚气病应是由风寒湿气引发,他31岁那年给在徐州修黄楼的苏轼写信说:“老儿病脚气,初甚惊人,会得善医诊视,今十去九矣。又苦寒嗽,未能良愈。”因为身体原因,黄庭坚长期禁酒,但在宜州最后的两年时间里,他开怀畅饮,隔三差五就呼朋引伴喝个痛快,这无疑加重了他的病情。崇宁四年(1105年),他凄苦地病逝于宜州(今广西河池市宜州区),享年60岁。一代文宗的死,竟然和不起眼的脚气病有千丝万缕的联系,真让人唏嘘不已。而这样的细节,若不是私家书信的存在,大概率会深埋于岁月的尘埃中无人知晓。