请感恩那盘辣炒蛤蜊它替我们试过毒

原来,蛤蜊不仅是美味,还是尽责的水质检测员

齐鲁晚报 2023年11月08日

记者 于梅君

提起蛤蜊,那可是许多人的舌尖最爱,肥厚的贝肉、Q弹的口感,不管爆炒还是清蒸,都能鲜掉牙,是人们餐桌上的常客。但是,除了好吃,在波兰首都华沙,有8只小小的蛤蜊,竟决定着这座城市中近400万人能否喝上合格的自来水。听上去是不是有点像天方夜谭?看来,我们对蛤蜊真的了解太少了。

蛤蜊“敲木鱼”,化身水质检测员

蛤蜊粉丝煲、蛤蜊炖蛋、辣炒蛤蜊、蛤蜊海鲜面……我们通常见到的蛤蜊,大多是作为美味出现在餐桌上。据统计,我国蛤蜊年产量421.8万吨,主要分布在辽宁、山东的黄渤海沿岸,是不折不扣的“蛤蜊大国”。看起来身世有些“凄惨”的蛤蜊君们,居然可以通过它们天生的能力去检测水质是否符合标准!这事儿,你相信吗?

在波兰首都华沙,人们日常生活主要依赖来自维斯瓦河的地表水。在河中央,德比茨水处理厂的工作人员时刻监测着水质,保证居民获取的饮用水无污染,而他们所用的预警系统之一,就是这些有洁癖的蛤蜊。这是怎么做到的?

原来,蛤蜊对水质的要求非常严格,它们平时只生活在干净的水里,把贝壳打开一条小缝用来觅食和排泄,一旦发现水中有任何危险或刺激性物质,它们就会立即关闭贝壳。

科学家发现,蛤蜊随水质变化开关贝壳是一种稳定行为,也就是说,在稳定的环境中,若没有其他外来物干扰,蛤蜊不会随自己“心情”的变化而随意开关双壳,这就为贝类检测水质提供了理论基础。

那么,蛤蜊们是如何工作的?正常情况下,每只河蚌每小时可以过滤并分析1.5升水的水质。每一批被从水域中选出的蛤蜊,都要经过大约两周的“专业训练”后,才能开始为人类“以身试毒”。

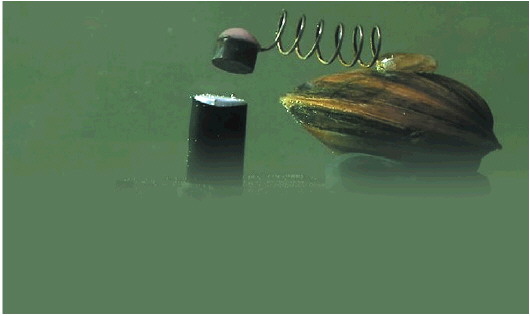

每个肩负着监测水质职责的蛤蜊,都要被放进特制的水槽中,水槽中的水,是实时流进城市供水系统中的一部分。科学家会用一种特殊的对蛤蜊无害的胶水,在它们贝壳上粘一个带磁铁的线圈,水槽里还放着磁场感受器,检测着蛤蜊蚌壳的开关情况,那样子,就像蛤蜊在“敲木鱼”。

当蛤蜊发现水质被污染并关闭自身贝壳时,感受控制器会立刻将信息发送给计算机。为避免某只蛤蜊出现意外导致测量不准,科学家通过一次排列八只蛤蜊来进行检测。当有四只以上蛤蜊的贝壳关闭时,就可以认为水质出了问题,从而可以将整个城市的供水阀门关闭。

不过,如果蛤蜊已习惯了存在污染的水质怎么办?别急,科学家不会让它们一直工作。一批蛤蜊最多“工作”三个月,就要“退休”换班。退下来的蛤蜊会被放回河流湖泊,而且会做上相应的标记,以此来提醒那些挑选“继任者”的工作人员,此蛤蜊已“退休”,请让它们好好享受“养老”生活。

如今,波兰有50座自来水厂使用蛤蜊监测水质,美国明尼阿波利斯也使用蛤蜊作为生物监测技术。当然,人们的用水安全并不仅仅依赖这些蛤蜊。水厂都拥有精密的水质检测和预警系统,服役的蛤蜊们,只是给人们的用水安全多加了一道保险。

大海养育了它们,它们又反过来保护海洋

除了被一些城市当成水质检测员,蛤蜊们对相关海域的生态修复作用价值也很大。针对不少人在厦门湾等海洋环境保护区大量挖蛤蜊的行为,厦门大学海洋与地球学院教授柯才焕介绍,蛤蜊对于海洋环境是有益的,可以说,它们是海水天然的净水器。适当采挖蛤蜊没有太大关系,但大量采挖,特别是小蛤蜊,会破坏海洋生态,对海水水质也有不利影响。

柯才焕介绍,作为一种滤食性生物,蛤蜊可以滤食水中的浮游植物、有机碎屑悬浮物等,借此起到净化海水的作用,一只花蛤一天净水量可达50升!

没想到小小的一枚蛤蜊,净化能力居然这么强!那它是如何实现净化水质的呢?据了解,蛤蜊有两个身体管,第一个用来泵入海水,然后由较短的毛状纤毛“鞭打”到鳃上,鳃上有一层黏液可以捕捉食物颗粒;进食后,第二体管负责将过滤后的水排出体外,这些营养物质和藻类,很多都对水体有害,蛤蜊会将其吸收到体内或沉积在水底。

在某些情况下,蛤蜊还可以增强特殊种类的细菌,如水生益生菌——它们有助于将对水体有害的氮转化为气体,然后将其从水中永久去除,这种效应被称为反硝化,能积极改善水体富营养化状况。

大家知道,藻类数量过多会引发赤潮,而蛤蜊等贝类动物以藻为食,能有效控制藻类数量。有些贝类还会产生“假粪”,使藻类被黏液包裹于贝类体内,藻类被迫“与世隔绝”,无法进行其他生理活动而被清除。

贝类对毒素的富集和耐受能力相当惊人,可以积累大量生物毒素,且对自身没有伤害。不过,反过来看,也正是这种富集毒素的能力,使得海洋近岸的野生花蛤,并不太宜于食用。

比如,当花蛤吃了含有麻痹性贝类毒素的海藻后,体内毒素会不断积蓄。麻痹性毒素不会因高温煮沸而消除,人们进食后将不可避免地出现中毒情况,轻者会出现口唇麻木和刺痛、四肢肌肉麻痹等症状,重者甚至会因呼吸肌麻痹而死亡。

你吃掉的那只蛤蜊,可能已活了几百岁

研发辣炒蛤蜊这道菜的人,或许不知道,蛤蜊还是世界上最长寿的软体动物。像树木一样,蛤蜊壳上也有一圈圈“年轮”,每过一年,就长一圈,也就是说,蛤蜊壳上的花纹记录着它们的年龄。迄今为止,科学家发现的最长寿蛤蜊活了507岁。

2006年,英国科学家在冰岛海域开展气候研究时,在捕捞的200只北极圆蛤中,发现一只蛤蜊的生长轮高达405轮,科学家推测,这只“最长寿”蛤蜊出生时正是中国明朝,命名为“明”。2013年,英国科学家使用碳-14年代测定法再次评估“明”的年龄,结果显示它的真实年龄为507岁。

从概率上来说,“明”是世界上最长寿动物的可能性其实“非常小”,更老的蛤蜊很可能仍潜伏在海洋深处的某个地方。一项研究显示,北极圆蛤的年龄超过100岁并不罕见,在爱尔兰海、北海等海域都发现了百岁以上的个体。鉴于北大西洋的海洋蛤蜊,一直是蛤蜊浓汤中常见的食材,也许世界上已有不少人在不知不觉中吃掉了这些数百岁的老蛤蜊。

为何北极圆蛤能如此长寿?可能在于它们的耗氧量非常低、新陈代谢缓慢,从而拥有“冻龄”的超能力;此外,北极圆蛤极高的蛋白质稳定性、细胞更新率的特异性等,也可能是长寿秘籍。 如今,科学仍在试图破解这些长寿生物抗衰老的“秘密”,进而为延长人类寿命相关的研究带来启发。

其实,针对蛤蜊的研究,并不止于其寿命和净化水质,它们还是海洋气候的记录者。北极圆蛤很容易就能长到百岁,而它们的生长轮就像一张微型唱片,随着时间推移,整合着水温、食物等信息,因此可用于推演生长过程中的气候与环境变化。例如,通过检测年轮中的各种氧同位素,就可以确定贝壳形成时的海水温度。因此,一只蛤蜊,就是一本海洋环境的记录簿。

即使人类早已把蛤蜊当成“头号”海鲜,蛤蜊们还在通过各种方式,默默为地球打工,所以,请感恩你吃掉的那盘蛤蜊吧。

提起蛤蜊,那可是许多人的舌尖最爱,肥厚的贝肉、Q弹的口感,不管爆炒还是清蒸,都能鲜掉牙,是人们餐桌上的常客。但是,除了好吃,在波兰首都华沙,有8只小小的蛤蜊,竟决定着这座城市中近400万人能否喝上合格的自来水。听上去是不是有点像天方夜谭?看来,我们对蛤蜊真的了解太少了。

蛤蜊“敲木鱼”,化身水质检测员

蛤蜊粉丝煲、蛤蜊炖蛋、辣炒蛤蜊、蛤蜊海鲜面……我们通常见到的蛤蜊,大多是作为美味出现在餐桌上。据统计,我国蛤蜊年产量421.8万吨,主要分布在辽宁、山东的黄渤海沿岸,是不折不扣的“蛤蜊大国”。看起来身世有些“凄惨”的蛤蜊君们,居然可以通过它们天生的能力去检测水质是否符合标准!这事儿,你相信吗?

在波兰首都华沙,人们日常生活主要依赖来自维斯瓦河的地表水。在河中央,德比茨水处理厂的工作人员时刻监测着水质,保证居民获取的饮用水无污染,而他们所用的预警系统之一,就是这些有洁癖的蛤蜊。这是怎么做到的?

原来,蛤蜊对水质的要求非常严格,它们平时只生活在干净的水里,把贝壳打开一条小缝用来觅食和排泄,一旦发现水中有任何危险或刺激性物质,它们就会立即关闭贝壳。

科学家发现,蛤蜊随水质变化开关贝壳是一种稳定行为,也就是说,在稳定的环境中,若没有其他外来物干扰,蛤蜊不会随自己“心情”的变化而随意开关双壳,这就为贝类检测水质提供了理论基础。

那么,蛤蜊们是如何工作的?正常情况下,每只河蚌每小时可以过滤并分析1.5升水的水质。每一批被从水域中选出的蛤蜊,都要经过大约两周的“专业训练”后,才能开始为人类“以身试毒”。

每个肩负着监测水质职责的蛤蜊,都要被放进特制的水槽中,水槽中的水,是实时流进城市供水系统中的一部分。科学家会用一种特殊的对蛤蜊无害的胶水,在它们贝壳上粘一个带磁铁的线圈,水槽里还放着磁场感受器,检测着蛤蜊蚌壳的开关情况,那样子,就像蛤蜊在“敲木鱼”。

当蛤蜊发现水质被污染并关闭自身贝壳时,感受控制器会立刻将信息发送给计算机。为避免某只蛤蜊出现意外导致测量不准,科学家通过一次排列八只蛤蜊来进行检测。当有四只以上蛤蜊的贝壳关闭时,就可以认为水质出了问题,从而可以将整个城市的供水阀门关闭。

不过,如果蛤蜊已习惯了存在污染的水质怎么办?别急,科学家不会让它们一直工作。一批蛤蜊最多“工作”三个月,就要“退休”换班。退下来的蛤蜊会被放回河流湖泊,而且会做上相应的标记,以此来提醒那些挑选“继任者”的工作人员,此蛤蜊已“退休”,请让它们好好享受“养老”生活。

如今,波兰有50座自来水厂使用蛤蜊监测水质,美国明尼阿波利斯也使用蛤蜊作为生物监测技术。当然,人们的用水安全并不仅仅依赖这些蛤蜊。水厂都拥有精密的水质检测和预警系统,服役的蛤蜊们,只是给人们的用水安全多加了一道保险。

大海养育了它们,它们又反过来保护海洋

除了被一些城市当成水质检测员,蛤蜊们对相关海域的生态修复作用价值也很大。针对不少人在厦门湾等海洋环境保护区大量挖蛤蜊的行为,厦门大学海洋与地球学院教授柯才焕介绍,蛤蜊对于海洋环境是有益的,可以说,它们是海水天然的净水器。适当采挖蛤蜊没有太大关系,但大量采挖,特别是小蛤蜊,会破坏海洋生态,对海水水质也有不利影响。

柯才焕介绍,作为一种滤食性生物,蛤蜊可以滤食水中的浮游植物、有机碎屑悬浮物等,借此起到净化海水的作用,一只花蛤一天净水量可达50升!

没想到小小的一枚蛤蜊,净化能力居然这么强!那它是如何实现净化水质的呢?据了解,蛤蜊有两个身体管,第一个用来泵入海水,然后由较短的毛状纤毛“鞭打”到鳃上,鳃上有一层黏液可以捕捉食物颗粒;进食后,第二体管负责将过滤后的水排出体外,这些营养物质和藻类,很多都对水体有害,蛤蜊会将其吸收到体内或沉积在水底。

在某些情况下,蛤蜊还可以增强特殊种类的细菌,如水生益生菌——它们有助于将对水体有害的氮转化为气体,然后将其从水中永久去除,这种效应被称为反硝化,能积极改善水体富营养化状况。

大家知道,藻类数量过多会引发赤潮,而蛤蜊等贝类动物以藻为食,能有效控制藻类数量。有些贝类还会产生“假粪”,使藻类被黏液包裹于贝类体内,藻类被迫“与世隔绝”,无法进行其他生理活动而被清除。

贝类对毒素的富集和耐受能力相当惊人,可以积累大量生物毒素,且对自身没有伤害。不过,反过来看,也正是这种富集毒素的能力,使得海洋近岸的野生花蛤,并不太宜于食用。

比如,当花蛤吃了含有麻痹性贝类毒素的海藻后,体内毒素会不断积蓄。麻痹性毒素不会因高温煮沸而消除,人们进食后将不可避免地出现中毒情况,轻者会出现口唇麻木和刺痛、四肢肌肉麻痹等症状,重者甚至会因呼吸肌麻痹而死亡。

你吃掉的那只蛤蜊,可能已活了几百岁

研发辣炒蛤蜊这道菜的人,或许不知道,蛤蜊还是世界上最长寿的软体动物。像树木一样,蛤蜊壳上也有一圈圈“年轮”,每过一年,就长一圈,也就是说,蛤蜊壳上的花纹记录着它们的年龄。迄今为止,科学家发现的最长寿蛤蜊活了507岁。

2006年,英国科学家在冰岛海域开展气候研究时,在捕捞的200只北极圆蛤中,发现一只蛤蜊的生长轮高达405轮,科学家推测,这只“最长寿”蛤蜊出生时正是中国明朝,命名为“明”。2013年,英国科学家使用碳-14年代测定法再次评估“明”的年龄,结果显示它的真实年龄为507岁。

从概率上来说,“明”是世界上最长寿动物的可能性其实“非常小”,更老的蛤蜊很可能仍潜伏在海洋深处的某个地方。一项研究显示,北极圆蛤的年龄超过100岁并不罕见,在爱尔兰海、北海等海域都发现了百岁以上的个体。鉴于北大西洋的海洋蛤蜊,一直是蛤蜊浓汤中常见的食材,也许世界上已有不少人在不知不觉中吃掉了这些数百岁的老蛤蜊。

为何北极圆蛤能如此长寿?可能在于它们的耗氧量非常低、新陈代谢缓慢,从而拥有“冻龄”的超能力;此外,北极圆蛤极高的蛋白质稳定性、细胞更新率的特异性等,也可能是长寿秘籍。 如今,科学仍在试图破解这些长寿生物抗衰老的“秘密”,进而为延长人类寿命相关的研究带来启发。

其实,针对蛤蜊的研究,并不止于其寿命和净化水质,它们还是海洋气候的记录者。北极圆蛤很容易就能长到百岁,而它们的生长轮就像一张微型唱片,随着时间推移,整合着水温、食物等信息,因此可用于推演生长过程中的气候与环境变化。例如,通过检测年轮中的各种氧同位素,就可以确定贝壳形成时的海水温度。因此,一只蛤蜊,就是一本海洋环境的记录簿。

即使人类早已把蛤蜊当成“头号”海鲜,蛤蜊们还在通过各种方式,默默为地球打工,所以,请感恩你吃掉的那盘蛤蜊吧。