他山之石何以攻玉

齐鲁晚报 2023年11月17日

此次考察黄河中下游古村落,历时半月,行走4300多公里。所见只是黄河两岸广袤大地的点点滴滴,却留在了脑海中如黄河激流而下的壮阔与纷繁,总放不下那些生活在窑洞里的老人,眼前时常出现他们站在村头挥手道别的影子。而更重要的是,考察、测绘、图录、文字,不是一个国家级社科项目的唯一目的,如能像中国营造学社的先贤们那样据此提出自己的维修、保护建议,才是题中应有之义。

□许志杰 胡英盛

毋庸讳言,古村落的保护利用正面临着巨大的人力、物力、观念、审美等诸多问题的考验与挑战。这不只是黄河中下游古村落时下之境地,也不仅限于中国,应该是一个世界性的重大课题。在经历了突飞猛进的经济成长、社会变革之后,回望身后,竟然发现自己正在一步步远离那个熟悉的故土家园。无助、孤独,甚至天上的星星都变得暗淡无光,突然感觉自己该停下蹒跚无序的脚步,理一理、数一数、听一听先人们留下的那些故事、物件以及他们对未来的向往。

著名的“罗马伤怀”就是发生在这样的历史背景之下——1337年,被后人誉为文艺复兴人文主义之父、文艺复兴启蒙人的诗人、学者皮特拉克(1307—1374),第一次来到罗马城。那时候诗人只有30岁,正是激情澎湃、豪情万丈的高光时刻。但当他走进心慕已久的罗马城,看到的却是随处可见的残垣断壁、凋落待毙的昔日雕塑、摇摇欲坠的房顶圆穹。年轻的诗人感伤失意,泪流满面,并深深地怀念昔日罗马城曾经的辉煌与荣耀。后来,诗人的这种伤怀被凝练菁华,提升为极富浪漫主义色彩的新概念:“罗马伤怀”。“罗马伤怀”一经传播,立即带动起了人文主义学者谴责毁坏古物行为的社会情绪。从此,游览、记录、测量、绘制及收集古罗马等故地的物件、文献、艺术品乃至民谣、故事,成为一种社会风气。波及之重便是修复、翻新、保护老建筑物的抢救工作,时间之长,延至今天。

村落发展是人类不断探索的历史使命

考古发掘证实,我们生活的这块古老土地,在远古时期植物种类繁多,伴随而生的是动物满园,鱼鳖虾蟹随行湖泊。这些都是人类赖以生存的自然资源,能够维持基本的生存。

仰韶文化遗址出土的远古村落民居为半地穴式的方形建筑,穴中保存有火种和取暖用的火塘,四周墙壁以木头做框架,外墙涂着一层很厚的草与土和在一起的泥巴,起到挡风、遮雨、避寒的作用。以济南章丘城子崖遗址为代表的龙山文化出土的民居建筑,为半地下圆形,底部铺一层烧制的灰白色硬泥,墙壁光滑,屋顶为尖锥形。两者相比虽有地域差异,但龙山文化遗址出土的民居,明显比仰韶文化遗址出土的民居有更为实用、耐用的改进。此后便是不断地修正,直至明清时期大规模宜于居住的“现代化”民居出现,这也是现今我们能够看到的古村落建筑物的基本形制。

村落发展是人类不断探索的一项历史使命,后人对其肩负着保护、修缮、利用以及文化形态研究的重任。村落虽小,五脏俱全,不仅囊括吃、喝、拉、撒、睡这些最基础的生活要素,又有建筑物、劳动工具、运输器材,扩展生活外延的必需品,还承载着人类文明发展的价值取向,诸如社会形态、风俗习惯、宗教信仰、道德约束、经济模式。如果仅从建筑物件的形成分析村落聚集、发展的路径,当然脱不了挂一漏万的偏狭。有人认为其研究至少应从建筑营造、生产生活方式、宗族礼制、民间技艺、资源环境、道德教育等方面着手,逐个探究,解剖麻雀,分解不同地域、宗族性质、历史地理的相关性。

20世纪上半叶,西方传教士进入中国,他们首要的切入点就是对中国乡村及生活在社会底层民众的调查,以一手数据写就他们认为可用的报告,然后作为书刊公开发行,影响公众舆论。此后便是中国社会学家的跟进,像名气很大影响至今的费孝通著《江村经济》、齐鲁大学文学院院长杨懋春以自己家乡为研究方向写成的《一个中国村庄—山东台头》。类似的著作还有很多,详尽记录与分析了当地生产生活、土地资源、婚姻家庭、教育文化等相关数据,以此自圆其说。

对于中国这个庞大的农耕国家来说,村落原住民自然应当是文化研究的主体。建筑物无论如何都难以一代又一代持续下去,虽然旧的不去、新的不来这样的说法有失偏颇,无法正确概括人类的建筑活动,但选择是必须面临的纠结与痛苦。紧密围绕“人”这个主体,理清古村落历史文化的来龙去脉,划出可见、可用的相关保护条框,广泛利用社会力量,推动对古村落民间记忆、技艺的记录、继承,以及对各种建筑构件、农用工具的收集整理,条件成熟的可以集中修复、展示。前面随记系列中提到的大王庙村、寨卜昌村、党家村等,都做了成效卓著的工作,其实已数履行人类对古村落探索完善的历史使命。

中国营造学社先贤的足迹一直闪闪发光

1929年3月,朱启钤在北平(北京)成立中国营造学社,自任社长,社址初期设在自己家中,经费自筹,人员自招,活动项目自定。学社中的主要人员有梁思成、刘敦桢、林徽因、刘致平、陈明达、莫宗江等。1932年到1937年是学社活动、成果的黄金期,社员们对黄河流域的陕西、山西、河南、山东等地的古建筑进行了多次拉网式调查,取得了宝贵的第一手资料,并以最快的速度整理调查研究成果。抗战爆发之后,又对西南地区的古建筑进行调查、记录、图绘,为中国的传统建筑开拓了新的领域。

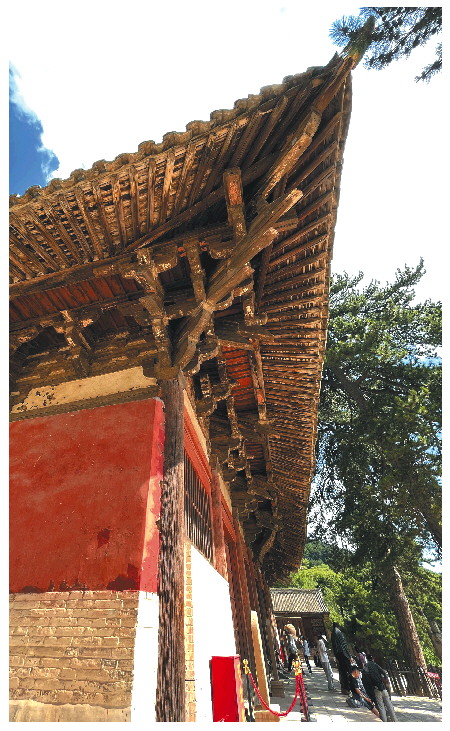

虽然中国营造学社的存在不过20年,但在其研究和保护中国传统建筑文化和遗产的基本宗旨下,将我国传统的文献考证与西方先进的科学测绘方法相结合,是一种独创的研究方法。作为一个不以谋利为目的的私人学术团体,参加具体调查研究工作的人员只有十人左右,条件极差,工资待遇不高,但工作效率、成果之显著,相当惊人。如山西五台山佛光寺大殿、文殊寺,大同云冈石窟、上下华严寺,太原晋祠,河南洛阳白马寺,山东曲阜三孔、济南四门塔、肥城孝堂山石祠等,都留下了营造学社社员辛苦的汗水和坚实的脚印。

不仅如此,他们还对已经调查、测绘、图录的建筑物,提出维修、保护措施以及未来的规划设计,其中包括北京故宫文渊阁,曲阜孔庙、孔林、颜庙,杭州六和塔等重要的文物古建。

本次黄河中下游古村落考察团队参观了佛光寺、云冈石窟、晋祠,深切感受到营造学社的前辈先贤工作之艰辛,为后人所做贡献之巨大。没有营造学社当年的探究,我们也许会与这些国之珍宝擦肩而过,而它们也许会被荒弃山间,遭遇自然甚至人为破坏的危险。在佛光寺大殿后墙的顶部,依然留着一个洞,这个洞就是梁思成、林徽因等人前来考察时,为了把大殿探测清楚,上到大殿横梁时留下的痕迹,而正是这一举动发现了佛光寺大殿之上所有的秘密,揭开佛光寺大殿数百年不为外人所知的神秘面纱。

“黄河中下游古村落考察随记”至此结束,要说的话、要写的文字还有很多。作为“国家社科基金艺术学一般项目(21GB118)”的组成部分,或许能做到的实在太少,所起的具有实质意义的作用不知几何。仰望星空,中国营造学社先贤们的努力光芒四射,当我们走进古村,先人的足迹依然闪闪发光,指引着后来人前行的方向。此次考察黄河中下游古村落历时半月,行走4300多公里,所见只是黄河两岸广袤大地上的点点滴滴,却留在了脑海中如黄河激流而下的壮阔与纷繁,总放不下那些生活在窑洞里的老人,眼前时常出现他们站在村头挥手道别的影子。在这些老人的心里,不仅装着生活在远方的子孙后代,其实,哪怕我们这些走进村庄的陌生人,也成为点亮老人心中希望之光的微弱火种。

他山之石何以攻玉

考察、测绘、图录、文字,不是一个国家级社科项目的唯一目的,如能像中国营造学社的先贤们那样据此提出自己的维修、保护建议,才是题中应有之义。

他山之石可以攻玉,在古村落的保护利用方面,却要更多去想,他山之石何以攻玉。世界上第一个完成工业革命、走上现代化国家道路的英国,早在百年前就开始对年久失修的老村镇进行修缮,他们视古村、古镇为命根子,不遗余力予之保护,成果显著,已经成为英国田野中盛开的美丽花朵。遭受战争重大创伤的日本,二战后经济快速发展,人口大量聚集到城市,出现众多无序现象,乡村成了空壳的沉寂之地。近十几年,城市生活压力极大,迫使他们寻找新的生命乌托邦,很多人重回乡村。一种普遍的现象是,年轻人居住在城市打拼,中年时定期到旅游景区休闲嬉戏,老了回归故土,走完自己一生的征程。

一位名叫维特鲁威的古罗马作家、建筑学家,在奥古斯都时代用拉丁语写了一本《建筑十书》,曾经影响一时,后来失传,直至1411年在一个修道院被重新发现,译成意大利文,再行于世。书中一个最为杰出的概念是维特鲁威提出的建筑三大标准:坚固、实用、美观。以此衡量古村落民居建筑也许过于严苛,难于操作,但至少可以作为标准,去思考这个问题。

还有一位文艺复兴时期的作家、建筑学家,名叫阿尔伯蒂,其著作《论建筑》综合前人理论与实践的结果,创造出更多符合时代变革的新论断,如“历史建筑值得保护的重要原因不仅因其历史价值,也因其固有的美、建筑质量及教育价值”。阿尔伯蒂还有一个著名理论,他说,人类的建筑活动不是一代或几代人能够完成的,需要“下一代努力”。

我们的工作刚刚开始。

□许志杰 胡英盛

毋庸讳言,古村落的保护利用正面临着巨大的人力、物力、观念、审美等诸多问题的考验与挑战。这不只是黄河中下游古村落时下之境地,也不仅限于中国,应该是一个世界性的重大课题。在经历了突飞猛进的经济成长、社会变革之后,回望身后,竟然发现自己正在一步步远离那个熟悉的故土家园。无助、孤独,甚至天上的星星都变得暗淡无光,突然感觉自己该停下蹒跚无序的脚步,理一理、数一数、听一听先人们留下的那些故事、物件以及他们对未来的向往。

著名的“罗马伤怀”就是发生在这样的历史背景之下——1337年,被后人誉为文艺复兴人文主义之父、文艺复兴启蒙人的诗人、学者皮特拉克(1307—1374),第一次来到罗马城。那时候诗人只有30岁,正是激情澎湃、豪情万丈的高光时刻。但当他走进心慕已久的罗马城,看到的却是随处可见的残垣断壁、凋落待毙的昔日雕塑、摇摇欲坠的房顶圆穹。年轻的诗人感伤失意,泪流满面,并深深地怀念昔日罗马城曾经的辉煌与荣耀。后来,诗人的这种伤怀被凝练菁华,提升为极富浪漫主义色彩的新概念:“罗马伤怀”。“罗马伤怀”一经传播,立即带动起了人文主义学者谴责毁坏古物行为的社会情绪。从此,游览、记录、测量、绘制及收集古罗马等故地的物件、文献、艺术品乃至民谣、故事,成为一种社会风气。波及之重便是修复、翻新、保护老建筑物的抢救工作,时间之长,延至今天。

村落发展是人类不断探索的历史使命

考古发掘证实,我们生活的这块古老土地,在远古时期植物种类繁多,伴随而生的是动物满园,鱼鳖虾蟹随行湖泊。这些都是人类赖以生存的自然资源,能够维持基本的生存。

仰韶文化遗址出土的远古村落民居为半地穴式的方形建筑,穴中保存有火种和取暖用的火塘,四周墙壁以木头做框架,外墙涂着一层很厚的草与土和在一起的泥巴,起到挡风、遮雨、避寒的作用。以济南章丘城子崖遗址为代表的龙山文化出土的民居建筑,为半地下圆形,底部铺一层烧制的灰白色硬泥,墙壁光滑,屋顶为尖锥形。两者相比虽有地域差异,但龙山文化遗址出土的民居,明显比仰韶文化遗址出土的民居有更为实用、耐用的改进。此后便是不断地修正,直至明清时期大规模宜于居住的“现代化”民居出现,这也是现今我们能够看到的古村落建筑物的基本形制。

村落发展是人类不断探索的一项历史使命,后人对其肩负着保护、修缮、利用以及文化形态研究的重任。村落虽小,五脏俱全,不仅囊括吃、喝、拉、撒、睡这些最基础的生活要素,又有建筑物、劳动工具、运输器材,扩展生活外延的必需品,还承载着人类文明发展的价值取向,诸如社会形态、风俗习惯、宗教信仰、道德约束、经济模式。如果仅从建筑物件的形成分析村落聚集、发展的路径,当然脱不了挂一漏万的偏狭。有人认为其研究至少应从建筑营造、生产生活方式、宗族礼制、民间技艺、资源环境、道德教育等方面着手,逐个探究,解剖麻雀,分解不同地域、宗族性质、历史地理的相关性。

20世纪上半叶,西方传教士进入中国,他们首要的切入点就是对中国乡村及生活在社会底层民众的调查,以一手数据写就他们认为可用的报告,然后作为书刊公开发行,影响公众舆论。此后便是中国社会学家的跟进,像名气很大影响至今的费孝通著《江村经济》、齐鲁大学文学院院长杨懋春以自己家乡为研究方向写成的《一个中国村庄—山东台头》。类似的著作还有很多,详尽记录与分析了当地生产生活、土地资源、婚姻家庭、教育文化等相关数据,以此自圆其说。

对于中国这个庞大的农耕国家来说,村落原住民自然应当是文化研究的主体。建筑物无论如何都难以一代又一代持续下去,虽然旧的不去、新的不来这样的说法有失偏颇,无法正确概括人类的建筑活动,但选择是必须面临的纠结与痛苦。紧密围绕“人”这个主体,理清古村落历史文化的来龙去脉,划出可见、可用的相关保护条框,广泛利用社会力量,推动对古村落民间记忆、技艺的记录、继承,以及对各种建筑构件、农用工具的收集整理,条件成熟的可以集中修复、展示。前面随记系列中提到的大王庙村、寨卜昌村、党家村等,都做了成效卓著的工作,其实已数履行人类对古村落探索完善的历史使命。

中国营造学社先贤的足迹一直闪闪发光

1929年3月,朱启钤在北平(北京)成立中国营造学社,自任社长,社址初期设在自己家中,经费自筹,人员自招,活动项目自定。学社中的主要人员有梁思成、刘敦桢、林徽因、刘致平、陈明达、莫宗江等。1932年到1937年是学社活动、成果的黄金期,社员们对黄河流域的陕西、山西、河南、山东等地的古建筑进行了多次拉网式调查,取得了宝贵的第一手资料,并以最快的速度整理调查研究成果。抗战爆发之后,又对西南地区的古建筑进行调查、记录、图绘,为中国的传统建筑开拓了新的领域。

虽然中国营造学社的存在不过20年,但在其研究和保护中国传统建筑文化和遗产的基本宗旨下,将我国传统的文献考证与西方先进的科学测绘方法相结合,是一种独创的研究方法。作为一个不以谋利为目的的私人学术团体,参加具体调查研究工作的人员只有十人左右,条件极差,工资待遇不高,但工作效率、成果之显著,相当惊人。如山西五台山佛光寺大殿、文殊寺,大同云冈石窟、上下华严寺,太原晋祠,河南洛阳白马寺,山东曲阜三孔、济南四门塔、肥城孝堂山石祠等,都留下了营造学社社员辛苦的汗水和坚实的脚印。

不仅如此,他们还对已经调查、测绘、图录的建筑物,提出维修、保护措施以及未来的规划设计,其中包括北京故宫文渊阁,曲阜孔庙、孔林、颜庙,杭州六和塔等重要的文物古建。

本次黄河中下游古村落考察团队参观了佛光寺、云冈石窟、晋祠,深切感受到营造学社的前辈先贤工作之艰辛,为后人所做贡献之巨大。没有营造学社当年的探究,我们也许会与这些国之珍宝擦肩而过,而它们也许会被荒弃山间,遭遇自然甚至人为破坏的危险。在佛光寺大殿后墙的顶部,依然留着一个洞,这个洞就是梁思成、林徽因等人前来考察时,为了把大殿探测清楚,上到大殿横梁时留下的痕迹,而正是这一举动发现了佛光寺大殿之上所有的秘密,揭开佛光寺大殿数百年不为外人所知的神秘面纱。

“黄河中下游古村落考察随记”至此结束,要说的话、要写的文字还有很多。作为“国家社科基金艺术学一般项目(21GB118)”的组成部分,或许能做到的实在太少,所起的具有实质意义的作用不知几何。仰望星空,中国营造学社先贤们的努力光芒四射,当我们走进古村,先人的足迹依然闪闪发光,指引着后来人前行的方向。此次考察黄河中下游古村落历时半月,行走4300多公里,所见只是黄河两岸广袤大地上的点点滴滴,却留在了脑海中如黄河激流而下的壮阔与纷繁,总放不下那些生活在窑洞里的老人,眼前时常出现他们站在村头挥手道别的影子。在这些老人的心里,不仅装着生活在远方的子孙后代,其实,哪怕我们这些走进村庄的陌生人,也成为点亮老人心中希望之光的微弱火种。

他山之石何以攻玉

考察、测绘、图录、文字,不是一个国家级社科项目的唯一目的,如能像中国营造学社的先贤们那样据此提出自己的维修、保护建议,才是题中应有之义。

他山之石可以攻玉,在古村落的保护利用方面,却要更多去想,他山之石何以攻玉。世界上第一个完成工业革命、走上现代化国家道路的英国,早在百年前就开始对年久失修的老村镇进行修缮,他们视古村、古镇为命根子,不遗余力予之保护,成果显著,已经成为英国田野中盛开的美丽花朵。遭受战争重大创伤的日本,二战后经济快速发展,人口大量聚集到城市,出现众多无序现象,乡村成了空壳的沉寂之地。近十几年,城市生活压力极大,迫使他们寻找新的生命乌托邦,很多人重回乡村。一种普遍的现象是,年轻人居住在城市打拼,中年时定期到旅游景区休闲嬉戏,老了回归故土,走完自己一生的征程。

一位名叫维特鲁威的古罗马作家、建筑学家,在奥古斯都时代用拉丁语写了一本《建筑十书》,曾经影响一时,后来失传,直至1411年在一个修道院被重新发现,译成意大利文,再行于世。书中一个最为杰出的概念是维特鲁威提出的建筑三大标准:坚固、实用、美观。以此衡量古村落民居建筑也许过于严苛,难于操作,但至少可以作为标准,去思考这个问题。

还有一位文艺复兴时期的作家、建筑学家,名叫阿尔伯蒂,其著作《论建筑》综合前人理论与实践的结果,创造出更多符合时代变革的新论断,如“历史建筑值得保护的重要原因不仅因其历史价值,也因其固有的美、建筑质量及教育价值”。阿尔伯蒂还有一个著名理论,他说,人类的建筑活动不是一代或几代人能够完成的,需要“下一代努力”。

我们的工作刚刚开始。