张幼仪:徐志摩让我变得如此呆板无趣

齐鲁晚报 2023年11月18日

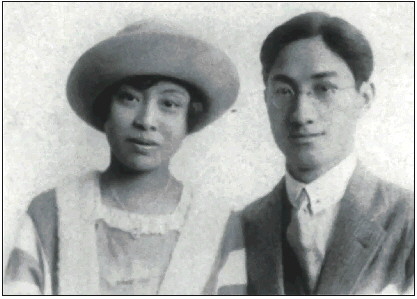

张幼仪年仅15岁就步入婚姻,却也因此停止了学业。在与徐志摩7年的婚姻中,她是懂事顺从的“好儿媳”,也是丈夫口中的“乡下土包子”,长期被冷暴力。相传她是民国第一位被离婚的女人,走出婚姻的她,后来成为了名震上海滩的女企业家、引领时尚潮流的服装店老板。张幼仪说:“我生在变动的时候,所以我有两副面孔,一副听从旧言论,一副听从新言论。我有一部分停留在东方,另一部分眺望西方。我具备女生内在的气质,也拥有男性的气概。”从张幼仪口述、其侄孙女张邦梅记述的回忆录《安之如仪》中,我们可以看到时代巨变下一位女性的经历与选择。

刚结婚几个星期,徐志摩就离家求学,先是到天津北洋大学,后来又到北京大学。所以你瞧,这是件很悲哀的事,我打从开始就没法子了解我丈夫。

听老爷大声宣读徐志摩家书的时候,我好羡慕我丈夫的自由自在。起先我以为我也可以回学校念书,就写信给母校询问我是否可以回去。校方说我必须重读一年,因为我已经错过了一学期。这表示我两年之后不能毕业,而我认为刚结婚的我不可能离开公婆这么久。

我是徐志摩的太太,也是镇上首富人家的儿媳妇,镇上的乡亲已经觉得我太新潮了,而且都嘲笑我有双大脚。

你能想象你十五岁就结婚,从此不再学东西、不再求新知的情形吗?我后来当上海女子商业储蓄银行副总裁的时候,在办公室聘了一位私人教师,就是因为我觉得自己已懂的事情是这么的少。除了整天和老太太坐在一起之外,我无所事事。我们会坐在女眷室里面为家人缝好几个钟头的鞋子。

徐志摩放假回家以后,除了履行最基本的婚姻义务之外,对我不理不睬。就连履行婚姻义务这种事,他也只是遵从父母抱孙子的愿望罢了。我不明白他为什么对我不闻不问,特别是我哥哥还是他的朋友,他显然也对我娘家很满意,可是他为何如此待我?

有时候,他伸着腿坐在院中长椅上读书,我就和他坐在一起缝东西。他会对某个佣人说:“给我拿这个。”对另外一个佣人说:“抓抓我这里。”可是从不与我交谈。当时我太年轻了,不知道要怎么样应对,所以我就保持沉默。我想,如果他不想和我说话,我也可以好几天不言不语。

我对婚姻所求为何?我不求爱情(至少眼下还没这样要求),也不求浪漫,可是我所求的东西肯定比我现在拥有的——缺乏容忍和漠不关心——要来得多。徐志摩从没正眼瞧过我,他的眼光只是从我身上掠过,好像我不存在似的。我一辈子都和像他一样有学问的男人——我的父亲和兄弟——生活在一起,他们从没这样对待过我。唯独我丈夫如此。

有些日子的早上,尤其是碰到好天气时,徐志摩没交代一声,就不见人影。我从一个佣人口里得知,他乘着轿子去徐家在东山上的一栋房子了。

这时候,我才了解阿嬷说的“不三不四”是什么意思。我本该是个有双大脚的新式女子,徐志摩却当我缠过脚似的对待我。他认为我观念守旧,没受过教育,所以不喜欢我。然而,对老太太来说,我又不够传统。

徐志摩回家以后那几个星期,老太太一直紧盯着我。有一天吃午饭的时候,我没有胃口,她就目不转睛地看着我,然后以肯定的语气说:“你有喜了。”

1918年夏天,我们的儿子出生还没多久,他便离家前往位于马萨诸塞州渥塞斯特的克拉克大学攻读银行学和社会学。他和大多数初为人父者一样,好像一方面觉得得意,一方面又有点儿害怕自己的儿子。

二哥自德国归来以后,在上海办了一份独立的报纸;1919年,他与梁启超等人打算组成非正式代表团开赴巴黎,为和会做些工作。我正好回娘家探望父母,所以在二哥行前不久见到了他。

“你已经对徐家尽到责任了,”二哥这么说,好像他听到了我的想法似的,“现在你应该跟丈夫在一起,甚至可以到西方求学。”

我从不敢问公婆我能不能到海外去,二哥就说他会帮我问问老爷。老爷到上海谈生意的时候,二哥经常与他碰面。在他们接下来一次碰头的时候,二哥就说:“如果徐志摩继续在国外读书,而幼仪留在硖石的话,他们两人的心就要愈分愈开了。”老爷回答:“她要跟老太太做伴,还得照顾娃娃。”

趁徐家人慎重考虑我该不该去西方的时候,我乞求老爷给我请个老师。老爷的哥哥有几个还没出嫁的女儿也想求学,我就和这三个年纪比我小的女孩一起上课。徐家决定让我去和徐志摩团聚的时候,我已经读了一年书,但这个决定和我进一步的学业没有一点儿关系。

我想,我公婆之所以决定送我出去,是因为他们怀疑徐志摩出了岔子。他放弃哥伦比亚大学的博士学业跑去欧洲,已经让每个人大吃一惊了。他的来信中透露出不安和忧郁,令他的父母感到忧心。

我为愿望的达成感到欢喜,只是得把两岁的儿子留在公婆身边。有个从西班牙领事馆来的中国家庭(先生、太太和两个小孩)准备前往马赛,于是我们搭上同一艘轮船一起旅行。一路上我完全不用照看小孩,只是坐在自己的舱房里。夜里,我躺在船舱中的床上,琢磨着第一眼看到徐志摩的时候要有怎么样的举动。

三个星期以后,那艘船终于驶进了马赛港的码头。我在甲板上探着身,不耐烦地等着上岸。然后,我看到徐志摩站在东张西望的人群里,同时心凉了一大截。

他的态度我一眼就看得出来,不会搞错,因为他是那堆接船人当中唯一露出不想在那儿的表情的人。我们已经很久没在一起了,久到我差点儿忘了他一向是那样正眼也不瞧我一下,将眼光直接掠过我,好像我不存在似的。

在海上旅行了三个星期,我感到地面在我脚下晃动,可是其他事情一样也没变。等到我站在徐志摩对面的时候,我已经把脸上急切、快乐、期望等种种表情收敛住了。在那一刻,我痛恨徐志摩让我变得如此呆板无趣。

和他在一起的时候,情况一直是这样。我凭什么以为我们会有话可谈,他会尝试让我觉得我是他世界里的一部分呢?

我知道,既然我到了西方,就可以改变我的行为举止了。我可以上街,看自己想看的东西,可是我没去。一直到今天,我还是不明白,为何当时除了整天等着徐志摩,我什么事也没做。就算可以自主行事了,我甚至连想都没想过。

他一直在忙自己的事,好像我不在那儿似的。他冲进冲出,安排这安排那。他就要成为康桥大学王家学院的文科特别生,打算搬到康桥去,要租房子,还要筹划旅行的事。徐志摩叫我待在房里别管他,所以我就坐在伦敦市中心的中国人俱乐部里,觉得若有所失,因为其他中国人都有事情要办,有功课要完成,连女士们也一样,而我却无所事事。

徐志摩隔一段时间会回房间,而他回来只不过是为了要再离开。每次他发现我还在那儿,就露出惊讶的表情。我心里应着:我会去哪儿?说不定他以为每次丢下我不管,就可以凭意志力让我消失得无影无踪。

我起先以为是我不能自立,才让徐志摩对我退避三舍的,可是事情并不如此单纯。有一次,徐志摩把一个名叫狄更生的人带回家,称他为“Goldie”。我知道这是安排徐志摩到康桥大学读书的人之一。当他用英文和狄更生交谈时,他的确活在一个不同的世界。

跟朋友在一起的徐志摩总是那么样的快活,但我能看出他特别喜欢狄更生,虽然我只看过他们两人在一起一次。我看到他手舞足蹈,听到他言语中满是崇敬。当他送走狄更生返回屋里面对我的时候,又露出全然不屑的神色。

于是我对徐志摩起了反感。虽然他从不辱骂人,可是平常一到晚上,他就不高兴看到我在那儿。当阳光普照、他不必和我长时间待在一起的时候,他就对我摆出平和甚至愉快的态度。

(本文摘选自《安之如仪:张幼仪回忆录》,内容有删节,标题为编者所加)

刚结婚几个星期,徐志摩就离家求学,先是到天津北洋大学,后来又到北京大学。所以你瞧,这是件很悲哀的事,我打从开始就没法子了解我丈夫。

听老爷大声宣读徐志摩家书的时候,我好羡慕我丈夫的自由自在。起先我以为我也可以回学校念书,就写信给母校询问我是否可以回去。校方说我必须重读一年,因为我已经错过了一学期。这表示我两年之后不能毕业,而我认为刚结婚的我不可能离开公婆这么久。

我是徐志摩的太太,也是镇上首富人家的儿媳妇,镇上的乡亲已经觉得我太新潮了,而且都嘲笑我有双大脚。

你能想象你十五岁就结婚,从此不再学东西、不再求新知的情形吗?我后来当上海女子商业储蓄银行副总裁的时候,在办公室聘了一位私人教师,就是因为我觉得自己已懂的事情是这么的少。除了整天和老太太坐在一起之外,我无所事事。我们会坐在女眷室里面为家人缝好几个钟头的鞋子。

徐志摩放假回家以后,除了履行最基本的婚姻义务之外,对我不理不睬。就连履行婚姻义务这种事,他也只是遵从父母抱孙子的愿望罢了。我不明白他为什么对我不闻不问,特别是我哥哥还是他的朋友,他显然也对我娘家很满意,可是他为何如此待我?

有时候,他伸着腿坐在院中长椅上读书,我就和他坐在一起缝东西。他会对某个佣人说:“给我拿这个。”对另外一个佣人说:“抓抓我这里。”可是从不与我交谈。当时我太年轻了,不知道要怎么样应对,所以我就保持沉默。我想,如果他不想和我说话,我也可以好几天不言不语。

我对婚姻所求为何?我不求爱情(至少眼下还没这样要求),也不求浪漫,可是我所求的东西肯定比我现在拥有的——缺乏容忍和漠不关心——要来得多。徐志摩从没正眼瞧过我,他的眼光只是从我身上掠过,好像我不存在似的。我一辈子都和像他一样有学问的男人——我的父亲和兄弟——生活在一起,他们从没这样对待过我。唯独我丈夫如此。

有些日子的早上,尤其是碰到好天气时,徐志摩没交代一声,就不见人影。我从一个佣人口里得知,他乘着轿子去徐家在东山上的一栋房子了。

这时候,我才了解阿嬷说的“不三不四”是什么意思。我本该是个有双大脚的新式女子,徐志摩却当我缠过脚似的对待我。他认为我观念守旧,没受过教育,所以不喜欢我。然而,对老太太来说,我又不够传统。

徐志摩回家以后那几个星期,老太太一直紧盯着我。有一天吃午饭的时候,我没有胃口,她就目不转睛地看着我,然后以肯定的语气说:“你有喜了。”

1918年夏天,我们的儿子出生还没多久,他便离家前往位于马萨诸塞州渥塞斯特的克拉克大学攻读银行学和社会学。他和大多数初为人父者一样,好像一方面觉得得意,一方面又有点儿害怕自己的儿子。

二哥自德国归来以后,在上海办了一份独立的报纸;1919年,他与梁启超等人打算组成非正式代表团开赴巴黎,为和会做些工作。我正好回娘家探望父母,所以在二哥行前不久见到了他。

“你已经对徐家尽到责任了,”二哥这么说,好像他听到了我的想法似的,“现在你应该跟丈夫在一起,甚至可以到西方求学。”

我从不敢问公婆我能不能到海外去,二哥就说他会帮我问问老爷。老爷到上海谈生意的时候,二哥经常与他碰面。在他们接下来一次碰头的时候,二哥就说:“如果徐志摩继续在国外读书,而幼仪留在硖石的话,他们两人的心就要愈分愈开了。”老爷回答:“她要跟老太太做伴,还得照顾娃娃。”

趁徐家人慎重考虑我该不该去西方的时候,我乞求老爷给我请个老师。老爷的哥哥有几个还没出嫁的女儿也想求学,我就和这三个年纪比我小的女孩一起上课。徐家决定让我去和徐志摩团聚的时候,我已经读了一年书,但这个决定和我进一步的学业没有一点儿关系。

我想,我公婆之所以决定送我出去,是因为他们怀疑徐志摩出了岔子。他放弃哥伦比亚大学的博士学业跑去欧洲,已经让每个人大吃一惊了。他的来信中透露出不安和忧郁,令他的父母感到忧心。

我为愿望的达成感到欢喜,只是得把两岁的儿子留在公婆身边。有个从西班牙领事馆来的中国家庭(先生、太太和两个小孩)准备前往马赛,于是我们搭上同一艘轮船一起旅行。一路上我完全不用照看小孩,只是坐在自己的舱房里。夜里,我躺在船舱中的床上,琢磨着第一眼看到徐志摩的时候要有怎么样的举动。

三个星期以后,那艘船终于驶进了马赛港的码头。我在甲板上探着身,不耐烦地等着上岸。然后,我看到徐志摩站在东张西望的人群里,同时心凉了一大截。

他的态度我一眼就看得出来,不会搞错,因为他是那堆接船人当中唯一露出不想在那儿的表情的人。我们已经很久没在一起了,久到我差点儿忘了他一向是那样正眼也不瞧我一下,将眼光直接掠过我,好像我不存在似的。

在海上旅行了三个星期,我感到地面在我脚下晃动,可是其他事情一样也没变。等到我站在徐志摩对面的时候,我已经把脸上急切、快乐、期望等种种表情收敛住了。在那一刻,我痛恨徐志摩让我变得如此呆板无趣。

和他在一起的时候,情况一直是这样。我凭什么以为我们会有话可谈,他会尝试让我觉得我是他世界里的一部分呢?

我知道,既然我到了西方,就可以改变我的行为举止了。我可以上街,看自己想看的东西,可是我没去。一直到今天,我还是不明白,为何当时除了整天等着徐志摩,我什么事也没做。就算可以自主行事了,我甚至连想都没想过。

他一直在忙自己的事,好像我不在那儿似的。他冲进冲出,安排这安排那。他就要成为康桥大学王家学院的文科特别生,打算搬到康桥去,要租房子,还要筹划旅行的事。徐志摩叫我待在房里别管他,所以我就坐在伦敦市中心的中国人俱乐部里,觉得若有所失,因为其他中国人都有事情要办,有功课要完成,连女士们也一样,而我却无所事事。

徐志摩隔一段时间会回房间,而他回来只不过是为了要再离开。每次他发现我还在那儿,就露出惊讶的表情。我心里应着:我会去哪儿?说不定他以为每次丢下我不管,就可以凭意志力让我消失得无影无踪。

我起先以为是我不能自立,才让徐志摩对我退避三舍的,可是事情并不如此单纯。有一次,徐志摩把一个名叫狄更生的人带回家,称他为“Goldie”。我知道这是安排徐志摩到康桥大学读书的人之一。当他用英文和狄更生交谈时,他的确活在一个不同的世界。

跟朋友在一起的徐志摩总是那么样的快活,但我能看出他特别喜欢狄更生,虽然我只看过他们两人在一起一次。我看到他手舞足蹈,听到他言语中满是崇敬。当他送走狄更生返回屋里面对我的时候,又露出全然不屑的神色。

于是我对徐志摩起了反感。虽然他从不辱骂人,可是平常一到晚上,他就不高兴看到我在那儿。当阳光普照、他不必和我长时间待在一起的时候,他就对我摆出平和甚至愉快的态度。

(本文摘选自《安之如仪:张幼仪回忆录》,内容有删节,标题为编者所加)