心有灵犀,遥望“神兽”消失的背影

齐鲁晚报 2023年11月24日

国家博物馆今年对公众新开放了常设展“数说犀尊”,它用一物一展的方式完美呈现文物和科技融合。少为人知的是,中华大地上曾生活过多种犀牛,今天虽然难寻踪影,但化石和古代文物记录下了物种兴衰的轨迹,留下了生命的印记。

记者 张向阳

中国曾是犀牛的故乡

30年前,面对九寨沟犀牛海蔚蓝澄净的湖面,我忽然有些疑惑:古人怎么会用“犀牛”这个外来物种起名字,难道古代就知道犀牛这种动物?说起犀牛,有人很自然地想起生活在东南亚、非洲等热带、亚热带地区的庞然大物,总认为是域外之物。实际上,远古时代中国曾是犀牛的故乡,古遗址中多次发现化石:山东沂水、河南南召猿人遗址、洛宁县洞口乡院东村、山西襄汾丁村遗址、重庆丰都犀牛洞都曾发现过距今几十万年、几万年的旧石器时代犀牛骨化石。

在距今8000年到3000年前的考古遗址中也常有犀牛骨骼出土,7400多年前的湖南高庙遗址中有犀牛遗骸;在浙江河姆渡遗址中,发现了爪哇犀(又称小独角犀);在重庆玉溪遗址发现了6300—7800年前的6件犀牛牙齿;坐落于青藏高原东北部的甘肃山那树扎遗址距今有5200多年的历史,发现了两个苏门答腊犀牛的遗骸。研究发现,5000多年前的青藏高原属于温暖湿润的热带气候,是热带动物的天堂。

气象学家竺可桢先生认为,距今5000—3000年前的仰韶和殷商时代气候温暖,当时的陕西和中原有丰富的亚热带动植物。河南二里冈遗址中有犀牛骨骼、殷墟遗址中出土了苏门答腊犀牛骨,安阳出土的商代“宰丰”犀牛骨柶,是用犀牛的肋骨制成的。所谓骨柶,是骨制的类似勺的取食用具,也称骨匕。这件骨柶刻于商王帝乙或帝辛六年,一面刻有28字的文字,记录了一位职务为宰名丰的官员随商王狩猎打到一头兕,商王将兕赏赐给了他。

古人常将“犀”“兕”并列,从商代甲骨文的记录中,当时古人根据角的数量和形态上的较大差异,已经能区分犀牛中“犀”“兕”两个不同的种属,《尔雅·释兽》中有大概的描述:“兕似牛,犀似豕”,晋代郭璞注曰:“(兕)一角,青色,重三千斤”,“(犀)形似牛,猪头,大腹,痺脚,有三蹄,黑色,二角……”按照生物学特征进行推断的话,体型较大的“兕”应当为独角犀属的印度犀或爪哇犀,体型较小的犀则是双角犀属的苏门犀。此外,古籍中的犀牛还有“山犀”“水犀”之分。“水犀之皮则有珠甲”,是说皮肤上有铆钉状的小结节、有褶皱,像穿了盔甲,研究人员认为这是印度犀牛的特征;而山犀特征应是爪哇犀牛。由此可见,现今生活在亚洲的三种犀牛曾经在我国都有分布。

犀牛是善兽属于麒类

根据考古和历史记载,殷商时期犀牛所能到达的北界,应在内蒙古乌海一带,经六盘山往东到太行山、远至泰山一带。

在甲骨文卜辞上还发现了殷王曾“焚林而猎”,作为炫耀武力的手段,一次捕猎71头犀牛的记载,可见中原一带犀牛还很多,数量惊人。

从史前时代开始,犀牛就被认为是吉兽,所以作为牺牲陪葬在王室墓葬中,各种犀牛形象或纹饰也出现在文物中,它们或是祭祀的青铜礼器,或是制成装饰艺术品。与犀牛有关的器物造型,像商代和西周以及后世的犀尊,都有表达瑞兽吉祥的内涵。

在美国旧金山亚洲美术博物馆藏有一件商代晚期青铜器小臣艅青铜犀尊。清代山东寿张县梁山出土了小臣艅犀尊、大保簋等七件商周青铜器,是商周青铜器的典型代表,被誉为“梁山七器”。小臣艅犀尊是双角犀牛造型青铜酒器,它敦实凝练,淳朴厚重,形象生动,风格写实,造型有苏门犀的特征。犀尊内底有珍贵铭文27个字:“丁巳,王省夔京,王赐小臣艅夔贝,唯王来征人方,唯王十祀又五肜日。”铭文记述了商王征伐夷方的事情,这次战争在殷墟卜辞中也有记录。这件器物的主人是小臣艅,小臣是官位,艅是名字,他随从商王参加征伐,在征伐后返程途中停留在夔地,商王赏赐其海贝,小臣艅受赏而作器作为纪念。此外,在大英博物馆还收藏有一件商代玉犀牛,这件犀牛雕刻简练,圆润而浑厚。

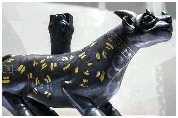

三星堆出土体量最大的一只怪兽——八号坑出土的铜神兽近300斤重,是铜兽驮跪坐人顶尊铜像的一部分。神兽昂首挺胸站立,长着犄角,有鹿科动物的特征,脑后还披着雄狮般的鬃毛;四肢壮硕,笔直站立,肘部有类似犀牛的披甲褶皱,尾巴蓬松,笔者认为这是将多种动物特征夸张处理的麒麟形象,是以鹿图腾崇拜为主体融合其他图腾的结果。“荆有云梦,犀兕麋鹿满之。”在古代,麒类不仅是指鹿类,犀牛这种象征吉祥的善兽也被古人归入麒麟一类。有学者认为,麒麟身上铠甲式的外表和圆钉式结节,以及“独角”的特征,可能是受到独角犀(兕)的启发。它“威而不猛”的习性,也符合温雅敦厚的君子之象。

相传犀牛角的酒杯可以溶解毒物,用兕角做成的盛酒礼器叫做兕觥,《诗经·周南》中有“我姑酌彼兕觥,维以不永伤”之句,意思是:我斟满兕角做成的酒杯,但愿从此不忧伤。青铜兕觥主要盛行于商代和西周前期。商代青铜兕觥在北京故宫博物院、台北故宫博物院、山西省博物院、美国弗利尔美术馆均有收藏。收藏于山西省博物院的商代龙纹兕觥构思巧妙,造型奇特,整体呈牛角状,前端为龙首,纹饰精美富丽,铸造工艺精湛高超,能感受到器物造型取材的浪漫手法。

到了周代,《逸周书》中记载了周武王在一次狩猎中“狩犀十有二”。《诗经·小雅》中多篇出现了犀牛和猎犀的记载,说明当时西安附近曾有大量犀牛存在。

在台北故宫博物院藏有一件西周犀牛形玉珮,这件青玉犀牛玉珮以简练的线条勾勒而出,在鼻端及两眼尖各有一翘角。这件以犀牛为母题的玉雕,雕琢独具匠心,是稀有的珍品。

寒冷与捕猎使犀牛退却

春秋战国时期战争频繁,除了用犀角制酒器兕觥外,犀牛最主要的用途是用它的皮制甲,屈原在《九歌·国殇》中描写:“操吴戈兮披犀甲”,犀甲是当时各国将士爱如珍宝的装备。因为人类的捕杀,以及气候的逐渐干旱变冷,犀牛的活动区域已经向南退却到淮河流域、汉水、长江下游等区域。

中国国家博物馆珍藏一件战国时期错金银犀牛青铜带钩,上世纪五十年代出土于四川省昭化宝轮院,犀牛体型健硕,长有双角,鼻向前伸出一柱形钩喙。此件带钩为居住在巴蜀之地的古代巴人所制造,犀牛通体饰卷草纹,用以表现它褶皱的皮肤,纹饰精致绚烂。

1977年,河北平山战国时代中山王陵出土一件错金银青铜犀屏座,长55.5厘米、高22厘米,犀牛鼻、额、头顶各长一角,顶角最大。其身躯硕壮,四肢短粗,长尾挺直。全身以金、银宽线错出卷云纹,精美华丽。背上有一个长方形銎,用以插放屏风。另外,此墓还出土一件犀(兕)足筒形器,周身装饰蟠螭纹,三只独角犀牛支撑着筒身,与错金银青铜犀屏座的三角犀牛不同,推测应该是独角犀——兕。

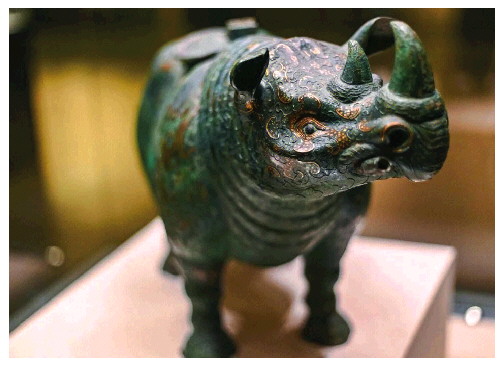

国家博物馆珍藏的一件战国晚期错金银青铜犀尊,是古代青铜艺术中当之无愧的国宝重器。这件盛酒的礼器设计巧妙,呈昂首伫立犀牛形,犀尊身体肥硕,两角尖锐,双眼镶嵌黑色料珠。犀尊通体饰细若游丝的金色和银色云纹,华美无比,熠熠生辉。它腹部中空,刚出土时,人们打开它背部的盖发现了包括铜镜、带钩在内等17件其他器物,这个小盖就是酒器的入口。犀牛口右侧有一圆管状的“流”,臀部隆起,尾巴弯成一个倒钩。倒酒时,扣住尾巴,以它的前蹄为支点,缓缓抬起,酒就会从它嘴边的流管倒出。它的写实性很强,推断是苏门犀的造型。

战国时期还出现了玉犀,极罕见珍贵,有资料显示:洛阳市文物考古工作队藏有一件玉犀牛,以镂雕、浅浮雕和线纹法琢制,张口、垂首,呈伏卧状。北京故宫博物院藏战国时一件原名双龙纹璜,实际应为玉双犀并体式璜,璜两端各有一犀首,两犀共用一体。广州南越王墓博物馆,珍藏一件西汉早期的玉犀形璜,玉色黄白透青,透雕做犀形;犀弓身低头,前后肢蹲屈,长尾下垂回卷;器身边缘起棱,中饰卧蚕,背部有一圆形小孔,雕工精美。东汉之后,黄淮、长江下游一带就少有犀牛的踪迹了。

作为古人心目中的瑞兽,湖南、贵州、广西等地以前就有崇拜犀牛的特殊习俗,他们把犀牛视为膜拜的图腾,用于各种祭祀和典礼之中。传说犀角通天,有灵犀之说,所以李商隐咏出“心有灵犀一点通”的佳句。传说中犀牛还有分水的本领,可治水患,常放置江河之畔作为镇水神兽,所以许多地方都有“石犀镇水”的古老习俗。

2012年成都天府广场附近出土了一件古老的石犀,石犀躯干丰满壮实,重约8.5吨,下颌及前肢躯干雕刻卷云纹,厚重壮观。古时成都平原洪水频发,秦代蜀守李冰主持修建了著名的水利工程都江堰。据《华阳国志》记载,李冰兴修水利,工程完毕“外作石犀五头,以厌水精”,雕刻石犀五头,以镇压水患。成都犀浦镇的得名,就是源于李冰治水所造的石犀。

除了石犀,后世还有很多铁犀牛用以镇水。在河南开封市的铁牛村,有一尊身高2.04米、围长2.66米的铁犀牛,这尊铁犀独角朝天,双目炯炯,雄浑魁伟,守护着古都开封。古时开封饱受黄河水患之苦,明代名臣于谦上任后,修堤坝筑河防,降服了水患,然后铸镇河铁犀并撰写《镇河铁犀铭》铸在铁犀上。

唐代湖北、湖南、贵州、四川等地仍有野生犀牛分布。在《新唐书》中载,华南诸州的土贡方物中列有犀角。唐代贵族则钟情于犀角制作的犀銙——犀角片装饰的腰带。在唐高祖李渊献陵的神道上,有一件作为镇墓兽的石犀,是为了纪念贞观初年林邑国(越南北部)进献犀牛而作,从石犀独角、肩腰等处褶皱明显等特征看应是爪哇犀。此外,在唐代铜镜等饰物上也常见犀牛图案。

到北宋时犀牛已经罕见,只分布在四川盆地、贵州高原北部、岭南等地区。宋太祖赵匡胤曾颁布《禁采捕诏》,奠定了宋代保护动物的基本国策;宋太宗赵光义沿袭此诏,并颁布《二月至九月禁捕猎诏》。他下诏禁止采捕珍禽异兽和私人象牙买卖,禁止捕杀犀牛,“自今有犀勿复杀”。尽管如此,也挡不住气候的变迁和非法捕猎,公元1050年前后,气候开始变冷,连岭南有些地区也不适合犀牛生存了。

到了明清时期,很多文献对于犀牛的刻画已经脱离了它真实的形象,表明犀牛已基本消失于人们的视野中。明朝时,犀牛只分布于云贵一带;到了清朝,它们的栖息地就仅剩下云南了;上世纪二三十年代,最后一只犀牛也消失在西双版纳丛林里。古代工匠留下的诸多艺术品,佐证了珍稀的犀牛曾经在中华大地广泛生存,让人们感受到保护自然、与自然和谐共生的重要意义。

记者 张向阳

中国曾是犀牛的故乡

30年前,面对九寨沟犀牛海蔚蓝澄净的湖面,我忽然有些疑惑:古人怎么会用“犀牛”这个外来物种起名字,难道古代就知道犀牛这种动物?说起犀牛,有人很自然地想起生活在东南亚、非洲等热带、亚热带地区的庞然大物,总认为是域外之物。实际上,远古时代中国曾是犀牛的故乡,古遗址中多次发现化石:山东沂水、河南南召猿人遗址、洛宁县洞口乡院东村、山西襄汾丁村遗址、重庆丰都犀牛洞都曾发现过距今几十万年、几万年的旧石器时代犀牛骨化石。

在距今8000年到3000年前的考古遗址中也常有犀牛骨骼出土,7400多年前的湖南高庙遗址中有犀牛遗骸;在浙江河姆渡遗址中,发现了爪哇犀(又称小独角犀);在重庆玉溪遗址发现了6300—7800年前的6件犀牛牙齿;坐落于青藏高原东北部的甘肃山那树扎遗址距今有5200多年的历史,发现了两个苏门答腊犀牛的遗骸。研究发现,5000多年前的青藏高原属于温暖湿润的热带气候,是热带动物的天堂。

气象学家竺可桢先生认为,距今5000—3000年前的仰韶和殷商时代气候温暖,当时的陕西和中原有丰富的亚热带动植物。河南二里冈遗址中有犀牛骨骼、殷墟遗址中出土了苏门答腊犀牛骨,安阳出土的商代“宰丰”犀牛骨柶,是用犀牛的肋骨制成的。所谓骨柶,是骨制的类似勺的取食用具,也称骨匕。这件骨柶刻于商王帝乙或帝辛六年,一面刻有28字的文字,记录了一位职务为宰名丰的官员随商王狩猎打到一头兕,商王将兕赏赐给了他。

古人常将“犀”“兕”并列,从商代甲骨文的记录中,当时古人根据角的数量和形态上的较大差异,已经能区分犀牛中“犀”“兕”两个不同的种属,《尔雅·释兽》中有大概的描述:“兕似牛,犀似豕”,晋代郭璞注曰:“(兕)一角,青色,重三千斤”,“(犀)形似牛,猪头,大腹,痺脚,有三蹄,黑色,二角……”按照生物学特征进行推断的话,体型较大的“兕”应当为独角犀属的印度犀或爪哇犀,体型较小的犀则是双角犀属的苏门犀。此外,古籍中的犀牛还有“山犀”“水犀”之分。“水犀之皮则有珠甲”,是说皮肤上有铆钉状的小结节、有褶皱,像穿了盔甲,研究人员认为这是印度犀牛的特征;而山犀特征应是爪哇犀牛。由此可见,现今生活在亚洲的三种犀牛曾经在我国都有分布。

犀牛是善兽属于麒类

根据考古和历史记载,殷商时期犀牛所能到达的北界,应在内蒙古乌海一带,经六盘山往东到太行山、远至泰山一带。

在甲骨文卜辞上还发现了殷王曾“焚林而猎”,作为炫耀武力的手段,一次捕猎71头犀牛的记载,可见中原一带犀牛还很多,数量惊人。

从史前时代开始,犀牛就被认为是吉兽,所以作为牺牲陪葬在王室墓葬中,各种犀牛形象或纹饰也出现在文物中,它们或是祭祀的青铜礼器,或是制成装饰艺术品。与犀牛有关的器物造型,像商代和西周以及后世的犀尊,都有表达瑞兽吉祥的内涵。

在美国旧金山亚洲美术博物馆藏有一件商代晚期青铜器小臣艅青铜犀尊。清代山东寿张县梁山出土了小臣艅犀尊、大保簋等七件商周青铜器,是商周青铜器的典型代表,被誉为“梁山七器”。小臣艅犀尊是双角犀牛造型青铜酒器,它敦实凝练,淳朴厚重,形象生动,风格写实,造型有苏门犀的特征。犀尊内底有珍贵铭文27个字:“丁巳,王省夔京,王赐小臣艅夔贝,唯王来征人方,唯王十祀又五肜日。”铭文记述了商王征伐夷方的事情,这次战争在殷墟卜辞中也有记录。这件器物的主人是小臣艅,小臣是官位,艅是名字,他随从商王参加征伐,在征伐后返程途中停留在夔地,商王赏赐其海贝,小臣艅受赏而作器作为纪念。此外,在大英博物馆还收藏有一件商代玉犀牛,这件犀牛雕刻简练,圆润而浑厚。

三星堆出土体量最大的一只怪兽——八号坑出土的铜神兽近300斤重,是铜兽驮跪坐人顶尊铜像的一部分。神兽昂首挺胸站立,长着犄角,有鹿科动物的特征,脑后还披着雄狮般的鬃毛;四肢壮硕,笔直站立,肘部有类似犀牛的披甲褶皱,尾巴蓬松,笔者认为这是将多种动物特征夸张处理的麒麟形象,是以鹿图腾崇拜为主体融合其他图腾的结果。“荆有云梦,犀兕麋鹿满之。”在古代,麒类不仅是指鹿类,犀牛这种象征吉祥的善兽也被古人归入麒麟一类。有学者认为,麒麟身上铠甲式的外表和圆钉式结节,以及“独角”的特征,可能是受到独角犀(兕)的启发。它“威而不猛”的习性,也符合温雅敦厚的君子之象。

相传犀牛角的酒杯可以溶解毒物,用兕角做成的盛酒礼器叫做兕觥,《诗经·周南》中有“我姑酌彼兕觥,维以不永伤”之句,意思是:我斟满兕角做成的酒杯,但愿从此不忧伤。青铜兕觥主要盛行于商代和西周前期。商代青铜兕觥在北京故宫博物院、台北故宫博物院、山西省博物院、美国弗利尔美术馆均有收藏。收藏于山西省博物院的商代龙纹兕觥构思巧妙,造型奇特,整体呈牛角状,前端为龙首,纹饰精美富丽,铸造工艺精湛高超,能感受到器物造型取材的浪漫手法。

到了周代,《逸周书》中记载了周武王在一次狩猎中“狩犀十有二”。《诗经·小雅》中多篇出现了犀牛和猎犀的记载,说明当时西安附近曾有大量犀牛存在。

在台北故宫博物院藏有一件西周犀牛形玉珮,这件青玉犀牛玉珮以简练的线条勾勒而出,在鼻端及两眼尖各有一翘角。这件以犀牛为母题的玉雕,雕琢独具匠心,是稀有的珍品。

寒冷与捕猎使犀牛退却

春秋战国时期战争频繁,除了用犀角制酒器兕觥外,犀牛最主要的用途是用它的皮制甲,屈原在《九歌·国殇》中描写:“操吴戈兮披犀甲”,犀甲是当时各国将士爱如珍宝的装备。因为人类的捕杀,以及气候的逐渐干旱变冷,犀牛的活动区域已经向南退却到淮河流域、汉水、长江下游等区域。

中国国家博物馆珍藏一件战国时期错金银犀牛青铜带钩,上世纪五十年代出土于四川省昭化宝轮院,犀牛体型健硕,长有双角,鼻向前伸出一柱形钩喙。此件带钩为居住在巴蜀之地的古代巴人所制造,犀牛通体饰卷草纹,用以表现它褶皱的皮肤,纹饰精致绚烂。

1977年,河北平山战国时代中山王陵出土一件错金银青铜犀屏座,长55.5厘米、高22厘米,犀牛鼻、额、头顶各长一角,顶角最大。其身躯硕壮,四肢短粗,长尾挺直。全身以金、银宽线错出卷云纹,精美华丽。背上有一个长方形銎,用以插放屏风。另外,此墓还出土一件犀(兕)足筒形器,周身装饰蟠螭纹,三只独角犀牛支撑着筒身,与错金银青铜犀屏座的三角犀牛不同,推测应该是独角犀——兕。

国家博物馆珍藏的一件战国晚期错金银青铜犀尊,是古代青铜艺术中当之无愧的国宝重器。这件盛酒的礼器设计巧妙,呈昂首伫立犀牛形,犀尊身体肥硕,两角尖锐,双眼镶嵌黑色料珠。犀尊通体饰细若游丝的金色和银色云纹,华美无比,熠熠生辉。它腹部中空,刚出土时,人们打开它背部的盖发现了包括铜镜、带钩在内等17件其他器物,这个小盖就是酒器的入口。犀牛口右侧有一圆管状的“流”,臀部隆起,尾巴弯成一个倒钩。倒酒时,扣住尾巴,以它的前蹄为支点,缓缓抬起,酒就会从它嘴边的流管倒出。它的写实性很强,推断是苏门犀的造型。

战国时期还出现了玉犀,极罕见珍贵,有资料显示:洛阳市文物考古工作队藏有一件玉犀牛,以镂雕、浅浮雕和线纹法琢制,张口、垂首,呈伏卧状。北京故宫博物院藏战国时一件原名双龙纹璜,实际应为玉双犀并体式璜,璜两端各有一犀首,两犀共用一体。广州南越王墓博物馆,珍藏一件西汉早期的玉犀形璜,玉色黄白透青,透雕做犀形;犀弓身低头,前后肢蹲屈,长尾下垂回卷;器身边缘起棱,中饰卧蚕,背部有一圆形小孔,雕工精美。东汉之后,黄淮、长江下游一带就少有犀牛的踪迹了。

作为古人心目中的瑞兽,湖南、贵州、广西等地以前就有崇拜犀牛的特殊习俗,他们把犀牛视为膜拜的图腾,用于各种祭祀和典礼之中。传说犀角通天,有灵犀之说,所以李商隐咏出“心有灵犀一点通”的佳句。传说中犀牛还有分水的本领,可治水患,常放置江河之畔作为镇水神兽,所以许多地方都有“石犀镇水”的古老习俗。

2012年成都天府广场附近出土了一件古老的石犀,石犀躯干丰满壮实,重约8.5吨,下颌及前肢躯干雕刻卷云纹,厚重壮观。古时成都平原洪水频发,秦代蜀守李冰主持修建了著名的水利工程都江堰。据《华阳国志》记载,李冰兴修水利,工程完毕“外作石犀五头,以厌水精”,雕刻石犀五头,以镇压水患。成都犀浦镇的得名,就是源于李冰治水所造的石犀。

除了石犀,后世还有很多铁犀牛用以镇水。在河南开封市的铁牛村,有一尊身高2.04米、围长2.66米的铁犀牛,这尊铁犀独角朝天,双目炯炯,雄浑魁伟,守护着古都开封。古时开封饱受黄河水患之苦,明代名臣于谦上任后,修堤坝筑河防,降服了水患,然后铸镇河铁犀并撰写《镇河铁犀铭》铸在铁犀上。

唐代湖北、湖南、贵州、四川等地仍有野生犀牛分布。在《新唐书》中载,华南诸州的土贡方物中列有犀角。唐代贵族则钟情于犀角制作的犀銙——犀角片装饰的腰带。在唐高祖李渊献陵的神道上,有一件作为镇墓兽的石犀,是为了纪念贞观初年林邑国(越南北部)进献犀牛而作,从石犀独角、肩腰等处褶皱明显等特征看应是爪哇犀。此外,在唐代铜镜等饰物上也常见犀牛图案。

到北宋时犀牛已经罕见,只分布在四川盆地、贵州高原北部、岭南等地区。宋太祖赵匡胤曾颁布《禁采捕诏》,奠定了宋代保护动物的基本国策;宋太宗赵光义沿袭此诏,并颁布《二月至九月禁捕猎诏》。他下诏禁止采捕珍禽异兽和私人象牙买卖,禁止捕杀犀牛,“自今有犀勿复杀”。尽管如此,也挡不住气候的变迁和非法捕猎,公元1050年前后,气候开始变冷,连岭南有些地区也不适合犀牛生存了。

到了明清时期,很多文献对于犀牛的刻画已经脱离了它真实的形象,表明犀牛已基本消失于人们的视野中。明朝时,犀牛只分布于云贵一带;到了清朝,它们的栖息地就仅剩下云南了;上世纪二三十年代,最后一只犀牛也消失在西双版纳丛林里。古代工匠留下的诸多艺术品,佐证了珍稀的犀牛曾经在中华大地广泛生存,让人们感受到保护自然、与自然和谐共生的重要意义。