智能菇房为曲阜后杨村注入发展新动能

破土成金“菇”事美

齐鲁晚报 2023年12月01日

高峰期日产700余斤

周边县区供不应求

冬已至,衣已添。11月22日,在曲阜市时庄街道后杨村智能菇房内,工人孔艳红身穿短袖衫,外罩防护衣,仔细查看菇架上黑皮鸡枞菇的长势。

“根据黑皮鸡枞菇生长环境的需求,菇房要保持常年恒温恒湿的标准。”孔艳红说,黑皮鸡枞菇这种特色菌类种植过程中需要时刻观察其生长情况,满足其生长的环境需求,才能达到天天出菇,这可是个技术活。

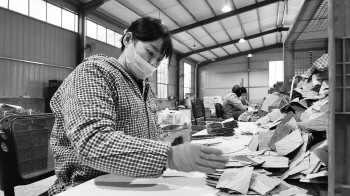

“我们要每间隔8小时,将新鲜的蘑菇采摘下来,根据规格迅速分拣、削菇、打包,以最快的速度将它们送到百姓的餐桌上。”与孔艳红一样,削根、分拣,动作麻利,在分拣车间工作的谢建美也正忙碌不停。“目前我们有7个高标准食用菌菇房,根据不同等级要求进行分拣、削菇处理,再发向市场,高峰期一天能达到700斤不止,这还供不应求呢!”

“我们一共有7个高标准食用菌菇房,目前已有两个投入使用。根据市场需要,预计明年年初所有菇房将全部投入运行。”后杨村党支部书记姚建军介绍,黑皮鸡枞菌又名“长根菇”“长寿菇”,鲜嫩醇香、肉质细腻、营养丰富,备受市场和消费者青睐。

“收入按天计算,一天能有80元,上班时间也自由,只要家里没事我就过来工作。”自智能菇房投入使用后,像孔艳红、谢建美这样的村民一有时间就会来到干活。“销售旺季的时候,一天需要三四十人,我们也不用外出打零工了,这样算下来,每月能有3000到4000元的收入,也不耽误在家照顾老人和孩子。”孔艳红说。

一“菇”独秀好效益

周边更多农户受益

如今,这里产出的黑皮鸡枞菇成了本地及周边县市区的抢手货,而这“一菇独秀”也实打实为百姓带来了经济效益。

与孔艳红、谢建美一样,后杨村也迎来变化。全村共有土地1600多亩,村民收入主要以土地流转及种植小麦、玉米等农作物为主,但这里的土地并不适合种植,农作物的产量相对较低,为此,村里多方考察,最终决定种植黑皮鸡枞菇,但整个过程并非一帆风顺。

“当初项目定了、地方定了,但是这事儿要靠我们自己可不一定能干成。要想富起来,还是得学会抱团发展。”姚建军解释,由于村里人手有限,再加之集体经济较为薄弱,后杨村便与周边的前杨庄、后吕家村“牵手”,组成曲阜市鑫众合农业科技有限公司,共同进行负责运营。

“同时,我们还在每个村里选派了有种植经验的农户去一些龙头企业学习种植技术及管理知识,这也为我们公司以后的发展打下人才基础。”姚建军说,按照现在市场需求量计算,预计黑皮鸡枞菇今年年产量可达7万公斤,产值约210万元。“年后,我们还会增加一些就业岗位,把就业岗位辐射到周边更多农户身边。”姚建军笑着说。

“按照以往经验,单个农户发展种植类产业不仅成本高,还会有利润低,产品产量、质量得不到保障的情况出现。”时庄街道党工委副书记王延彬介绍,智能菇房项目通过党建引领、支部领办进行资源整合、抱团取暖的方式,规避了这一情况。“下一步,我们将继续以黑皮鸡枞菌为主,发展多元化、规模化、多品种的食用菌产业园,辐射带动周边更多农户,助推乡村振兴稳步前进。”王延彬说。

记者 易雪

通讯员 张晶 张妍

近日,在曲阜市时庄街道后杨村智能菇房内种植的黑皮鸡枞菇成了抢手货,每天都有不少周边的农产品经销商慕名而来,高峰时期日产达700余斤却也供不应求。这座智能菇房所产出的黑皮鸡枞菇破土变身“黑黄金”,不仅为村民们带来了实打实的经济效益,更为当地乡村振兴注入了新动能。

村民正在查看生长情况。

鱼台县拉长荷叶产业链 小荷叶深加工,致富路上奔头多

靠湖吃湖

小荷叶已成大产业

初冬时节,在鱼台县滨湖街道微湖村的荷叶深加工车间里,10多名工人们正井然有序地对荷叶进行着筛选、切片、精选、打包等工作,一片繁忙景象。

“咱现在做荷叶深加工,主要是食品包装,还有一部分制药,主要销往广东、深圳、湖南等地,部分还出口。”鱼台鲁韵农产品有限公司负责人谭继霞说。

谭继霞介绍,荷叶深加工是指将采摘的鲜荷叶经过清洗、烘干、切割、粉碎、提取等工艺,制成不同形态和用途的荷叶产品。“荷叶产品不仅在国内市场有着广泛需求,还远销海外,如日本、韩国、美国等国家,享有很好的声誉。”

微湖村背靠南四湖,多年前,每到夏季,村民们就开始采摘、晾晒荷叶,谭继霞把村民们晒好的荷叶收购后,卖给南方商户,每吨干荷叶卖1万多元。如何拉长荷叶产业链,增加效益,更好地带领乡亲一起致富?2018年,谭继霞和丈夫通过外出考察,投资200多万元,建设厂房、购买烘干机、切割机等设备,在村里建起第一个荷叶深加工厂。年加工荷叶200吨左右,加工好的荷叶产品,每吨卖到2.6万元,比原荷叶增加了一倍,同时也帮助村民实现在家门口增收致富的愿望。

村民张玉丽高兴地说:“我和谭经理是前后院,在这里打工很方便,一天一百多块钱,效益好的时候一个月四五千块钱,给家庭带来了可观的收入。”同样感同身受的,还有本村村民王红玲,她乐呵呵地说:“在这里快快乐乐的,还能挣两三千块钱,很高兴。”

谭继霞介绍,现在长期工人20多名,6月份到9月份采摘连烤的时候,用工100多名。在谭继霞的带领下,短短几年,微湖村发展荷叶加工企业12家。

走出国门

荷叶产业成金字招牌

荷叶深加工产业给鱼台县带来巨大的经济、社会和生态效益。鱼台县滨湖街道微湖村党委副书记贾海涛表示,目前鱼台县种植荷叶的面积达到2万多亩,年产鲜荷叶10万多吨,年收入达到1.5亿元;荷叶深加工企业达到30多家,年加工荷叶2000多吨,年产值达到3亿多元,年利润达到1亿多元,年纳税达到2000多万元;荷叶深加工产业直接带动近万人就业,每人年收入增加1万多元,并有效缓解农村的就业压力;荷叶深加工产业还促进了湖泊的生态保护,荷叶的生长和采摘有利于水质的净化和水生态的平衡,荷叶的加工和利用也减少了污染物的排放和浪费,为湖泊的可持续发展提供了有力支撑。

“荷叶深加工产业也面临着一些机遇和挑战,一方面,随着人们对绿色、健康、有机食品的需求增加,荷叶产品的市场空间将更加广阔,尤其是在海外市场,荷叶产品有着很大的潜力和优势;另一方面,随着荷叶产业的发展,竞争也越来越激烈,荷叶产品的质量、品牌、创新等方面的要求也越来越高,需要不断加强荷叶产业的规划和管理,提升荷叶产业的核心竞争力。”贾海涛表示。

为此,鱼台县采取系列的措施和计划,鱼台县农业局农业农村局党组成员、副局长赵千里介绍:“今后将加大对荷叶产业的政策扶持,计划建立荷叶产业协会和荷叶品牌联盟,推动荷叶产业的标准化、规范化和集约化发展,加强荷叶产业的科技创新和人才培养,打造荷叶产业的特色文化和旅游项目,努力将荷叶产业打造成为鱼台县的一张金色名片。”

记者 康岩

通讯员 谢劼

为拉长荷叶产业链,增加荷叶附加值,鱼台县改变以往经营荷叶的粗放模式,办起30多家荷叶深加工企业,让小小荷叶身价倍增,从原先的每吨1.3万元,卖到现在的每吨2.6万元,不仅帮村民实现家门口就业的心愿,还增加了村集体收入。

扫码看视频。

工作人员正在打包荷叶产品。

周边县区供不应求

冬已至,衣已添。11月22日,在曲阜市时庄街道后杨村智能菇房内,工人孔艳红身穿短袖衫,外罩防护衣,仔细查看菇架上黑皮鸡枞菇的长势。

“根据黑皮鸡枞菇生长环境的需求,菇房要保持常年恒温恒湿的标准。”孔艳红说,黑皮鸡枞菇这种特色菌类种植过程中需要时刻观察其生长情况,满足其生长的环境需求,才能达到天天出菇,这可是个技术活。

“我们要每间隔8小时,将新鲜的蘑菇采摘下来,根据规格迅速分拣、削菇、打包,以最快的速度将它们送到百姓的餐桌上。”与孔艳红一样,削根、分拣,动作麻利,在分拣车间工作的谢建美也正忙碌不停。“目前我们有7个高标准食用菌菇房,根据不同等级要求进行分拣、削菇处理,再发向市场,高峰期一天能达到700斤不止,这还供不应求呢!”

“我们一共有7个高标准食用菌菇房,目前已有两个投入使用。根据市场需要,预计明年年初所有菇房将全部投入运行。”后杨村党支部书记姚建军介绍,黑皮鸡枞菌又名“长根菇”“长寿菇”,鲜嫩醇香、肉质细腻、营养丰富,备受市场和消费者青睐。

“收入按天计算,一天能有80元,上班时间也自由,只要家里没事我就过来工作。”自智能菇房投入使用后,像孔艳红、谢建美这样的村民一有时间就会来到干活。“销售旺季的时候,一天需要三四十人,我们也不用外出打零工了,这样算下来,每月能有3000到4000元的收入,也不耽误在家照顾老人和孩子。”孔艳红说。

一“菇”独秀好效益

周边更多农户受益

如今,这里产出的黑皮鸡枞菇成了本地及周边县市区的抢手货,而这“一菇独秀”也实打实为百姓带来了经济效益。

与孔艳红、谢建美一样,后杨村也迎来变化。全村共有土地1600多亩,村民收入主要以土地流转及种植小麦、玉米等农作物为主,但这里的土地并不适合种植,农作物的产量相对较低,为此,村里多方考察,最终决定种植黑皮鸡枞菇,但整个过程并非一帆风顺。

“当初项目定了、地方定了,但是这事儿要靠我们自己可不一定能干成。要想富起来,还是得学会抱团发展。”姚建军解释,由于村里人手有限,再加之集体经济较为薄弱,后杨村便与周边的前杨庄、后吕家村“牵手”,组成曲阜市鑫众合农业科技有限公司,共同进行负责运营。

“同时,我们还在每个村里选派了有种植经验的农户去一些龙头企业学习种植技术及管理知识,这也为我们公司以后的发展打下人才基础。”姚建军说,按照现在市场需求量计算,预计黑皮鸡枞菇今年年产量可达7万公斤,产值约210万元。“年后,我们还会增加一些就业岗位,把就业岗位辐射到周边更多农户身边。”姚建军笑着说。

“按照以往经验,单个农户发展种植类产业不仅成本高,还会有利润低,产品产量、质量得不到保障的情况出现。”时庄街道党工委副书记王延彬介绍,智能菇房项目通过党建引领、支部领办进行资源整合、抱团取暖的方式,规避了这一情况。“下一步,我们将继续以黑皮鸡枞菌为主,发展多元化、规模化、多品种的食用菌产业园,辐射带动周边更多农户,助推乡村振兴稳步前进。”王延彬说。

记者 易雪

通讯员 张晶 张妍

近日,在曲阜市时庄街道后杨村智能菇房内种植的黑皮鸡枞菇成了抢手货,每天都有不少周边的农产品经销商慕名而来,高峰时期日产达700余斤却也供不应求。这座智能菇房所产出的黑皮鸡枞菇破土变身“黑黄金”,不仅为村民们带来了实打实的经济效益,更为当地乡村振兴注入了新动能。

村民正在查看生长情况。

鱼台县拉长荷叶产业链 小荷叶深加工,致富路上奔头多

靠湖吃湖

小荷叶已成大产业

初冬时节,在鱼台县滨湖街道微湖村的荷叶深加工车间里,10多名工人们正井然有序地对荷叶进行着筛选、切片、精选、打包等工作,一片繁忙景象。

“咱现在做荷叶深加工,主要是食品包装,还有一部分制药,主要销往广东、深圳、湖南等地,部分还出口。”鱼台鲁韵农产品有限公司负责人谭继霞说。

谭继霞介绍,荷叶深加工是指将采摘的鲜荷叶经过清洗、烘干、切割、粉碎、提取等工艺,制成不同形态和用途的荷叶产品。“荷叶产品不仅在国内市场有着广泛需求,还远销海外,如日本、韩国、美国等国家,享有很好的声誉。”

微湖村背靠南四湖,多年前,每到夏季,村民们就开始采摘、晾晒荷叶,谭继霞把村民们晒好的荷叶收购后,卖给南方商户,每吨干荷叶卖1万多元。如何拉长荷叶产业链,增加效益,更好地带领乡亲一起致富?2018年,谭继霞和丈夫通过外出考察,投资200多万元,建设厂房、购买烘干机、切割机等设备,在村里建起第一个荷叶深加工厂。年加工荷叶200吨左右,加工好的荷叶产品,每吨卖到2.6万元,比原荷叶增加了一倍,同时也帮助村民实现在家门口增收致富的愿望。

村民张玉丽高兴地说:“我和谭经理是前后院,在这里打工很方便,一天一百多块钱,效益好的时候一个月四五千块钱,给家庭带来了可观的收入。”同样感同身受的,还有本村村民王红玲,她乐呵呵地说:“在这里快快乐乐的,还能挣两三千块钱,很高兴。”

谭继霞介绍,现在长期工人20多名,6月份到9月份采摘连烤的时候,用工100多名。在谭继霞的带领下,短短几年,微湖村发展荷叶加工企业12家。

走出国门

荷叶产业成金字招牌

荷叶深加工产业给鱼台县带来巨大的经济、社会和生态效益。鱼台县滨湖街道微湖村党委副书记贾海涛表示,目前鱼台县种植荷叶的面积达到2万多亩,年产鲜荷叶10万多吨,年收入达到1.5亿元;荷叶深加工企业达到30多家,年加工荷叶2000多吨,年产值达到3亿多元,年利润达到1亿多元,年纳税达到2000多万元;荷叶深加工产业直接带动近万人就业,每人年收入增加1万多元,并有效缓解农村的就业压力;荷叶深加工产业还促进了湖泊的生态保护,荷叶的生长和采摘有利于水质的净化和水生态的平衡,荷叶的加工和利用也减少了污染物的排放和浪费,为湖泊的可持续发展提供了有力支撑。

“荷叶深加工产业也面临着一些机遇和挑战,一方面,随着人们对绿色、健康、有机食品的需求增加,荷叶产品的市场空间将更加广阔,尤其是在海外市场,荷叶产品有着很大的潜力和优势;另一方面,随着荷叶产业的发展,竞争也越来越激烈,荷叶产品的质量、品牌、创新等方面的要求也越来越高,需要不断加强荷叶产业的规划和管理,提升荷叶产业的核心竞争力。”贾海涛表示。

为此,鱼台县采取系列的措施和计划,鱼台县农业局农业农村局党组成员、副局长赵千里介绍:“今后将加大对荷叶产业的政策扶持,计划建立荷叶产业协会和荷叶品牌联盟,推动荷叶产业的标准化、规范化和集约化发展,加强荷叶产业的科技创新和人才培养,打造荷叶产业的特色文化和旅游项目,努力将荷叶产业打造成为鱼台县的一张金色名片。”

记者 康岩

通讯员 谢劼

为拉长荷叶产业链,增加荷叶附加值,鱼台县改变以往经营荷叶的粗放模式,办起30多家荷叶深加工企业,让小小荷叶身价倍增,从原先的每吨1.3万元,卖到现在的每吨2.6万元,不仅帮村民实现家门口就业的心愿,还增加了村集体收入。

扫码看视频。

工作人员正在打包荷叶产品。