大东北成了“南泥湾”、东北提前“皴运”了、“南泥北运”……

搓澡不光有“梗”,更有悠久的历史和文化

齐鲁晚报 2024年01月13日

“南方小土豆”勇闯哈尔滨、大东北成了“南泥湾”、东北提前“皴运”了、“南泥北运”……这阵子,大家都在讨论东北的冰雪游,特别是东北搓澡有多爽,各种“梗”也层出不穷。

搓澡要去澡堂,平时家里则是泡澡、洗澡、冲凉……但其实不管叫什么,沐浴在中国有着极深久的沐浴传统,那可是相当有料。当仔细打量古人对于沐浴礼仪、用具、浴室的诸般讲究,我们终于明白,原来流行在当下的温泉浴、药浴,有如此悠久的血脉传承。现在,就来看看“中国搓澡简史”。

□李芫

沐浴和洗澡不是一回事儿

沐浴和文明最早的故事很可能与殷商有关。

帝喾最爱的妃子简狄,在一次沐浴的时候,无意中吞下了玄鸟的卵,有了怀孕的感觉,后来便生下了商族的始祖——契。不仅如此,商的开国之君成汤也很爱洗澡,他特意在自己的洗澡盘上刻下了一行字:“苟日新,日日新,又日新”,警醒自己要不断更新、不断超越。

为什么成汤选择在洗澡盘上铭刻自励格言?原因就在于古人对于沐浴极为重视。《黄帝内经·素问》说:“其有邪者,渍形以为汗。”所谓“渍形”就是说用热水洗浴能预防疾病,具有保健作用。这是沐浴最重要也是最基本的功能:清洁皮肤,促进血液循环,然后祛病健身。

在甲骨文和金文中,“沐”字的样子,像一个人用双手在盆中掬水洗头发,“浴”字则像一个人处于器皿之中,身边洒下点点水滴。看看东汉许慎的《说文解字》:“沐,濯发也,浴,洒身也;洗,洒足也;澡,洒手也。”原来,中国人对于洗浴手、足、身、发各专门制定了细致有别的名称。以此而论,我们每天饭前、睡前的洗手、洗脚,才算得上是真正的“洗澡”呐。

对于头身手足的洗浴,古人非常重视,也各有讲究。举个例子,古人头发长,常束发覆巾,很容易积下尘垢,所以对洗头非常看重。有一次,晋元帝的太子听说父亲早上洗了头,便特意赶去奉上奏启,表示祝福,称“吉日沐头,老寿多宜”。至于洗头用的膏沐,《拾遗记》中曾经说,“灵帝宫人以茵樨香煮汤沐发”,茵樨香是一种香料,妃嫔用来沐洗秀发自然清香宜人,一直到清代的《奁史》中,还有专门介绍女子如何洗头发的章节。

古人热衷沐浴,由身的享受上升到心灵,视作对精神和心灵的洗礼。最有代表性的人是屈原,在他浪漫恣肆的笔下,“浴兰汤兮沐英”乃品质高洁的象征。或许源于这种精神内核,让沐浴文化在中国发展得风生水起,甚至出现了一整套的沐浴礼仪。

古人有多重视沐浴?放个假

《周礼》《礼记》《仪礼》记录了中国“礼”的先声,从这里面,我们会惊讶于中国对于沐浴一事的隆重与细致。

沐浴每必“出席”的场合,排名第一的当是祭祀。祭祀前要沐浴净身,以表示祭者内心的洁净虔诚。西周时斋戒之礼十分隆重。每逢重大祭祀活动,要先进行两次斋戒:祭前十日或三日,叫“戒”,祭前三日或一日,叫做“宿”,均有专职的官员主持。《礼记·玉藻》说,“将适公所,宿齐(斋)戒,居外寝,沐浴”。沐浴、更衣之外,要屏息一切活动,以防“失正”“散思”。还有一项规定,戒食韭蒜一类的辛味食物,以净化身体,防止口中散发臭气。由此体内体外均清净爽洁,达到实质的沐浴效果。

《礼记·玉藻》记下了关于沐浴的一些程序:“日五盥,沐稷而靧粱,栉用椫栉,发晞用象栉,进禨进羞,工乃升歌。浴用二巾,上絺下绤……”一天要多次洗手,用取稷粱的淘米水,来洗面沐发。洗完后要先用木梳梳发,等发干后再用象牙梳梳理一遍,之后小饮几杯,吃些小菜,以防口渴体虚,再让乐工奏乐而歌。洗澡后要使用细葛巾擦拭上身,粗葛巾擦干下身……讲究得近乎繁复。

为什么古人如此重视沐浴?《礼记·儒行》中有一句话为我们释疑:“澡身而浴德。”孔颖达为之注疏的时候说:“澡身,谓能澡洁其身不染浊也;浴德,谓沐浴于德以德自清也。”将沐浴隆重地纳入礼仪之中,并与伦德密切关联起来。沐浴,这件日常生活之事,在中国文化秩序中获得了非常隆重的地位。

与德相关,与礼相合,沐浴成为一项人生至高洁至纯美的境界。在汉代,有一项非常重要的节日——上巳节便由此诞生。上巳节通常定在三月三日。春日万物生长,疾病也滋生出来,男女老幼来到河边,洗去身上的污垢,也将病气拔去,以此祈祥,古人称之“祓禊”。《后汉书·礼仪志》中说:“上巳,官民皆洁水于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢病,为大洁。”汉武帝也曾参加这项全民祀典,在霸水中沐浴,以求祥吉。朝廷专门为这个活动指派了女巫官负责。慢慢地,许多春游项目,比如踏青、流杯等也都加入到上巳时节。沐浴的传统扩展成在水边宴饮游戏。东晋王羲之那场流芳千古的兰亭盛会,便是由此演绎而来。

可是,上巳一年只有一次,能够满足爱洗澡的古代人吗?答案当然是否定的。从汉代开始,中国人便有了一个独特的法定假日——沐浴假,称之为“休沐”。东汉应劭《汉官仪》说:“五日一假洗沐,亦曰休沐。”每五天,汉代官员便可以有一天专用来沐浴更衣,更能回家团聚。这样的福利待遇着实让今人羡慕。

药浴、温泉浴……古人早玩过啦

既然古人如此重视沐浴,一定也会在沐浴的用品上大有讲究。确实如此,就连沐浴的道具上,都集中着古人的智慧与文化传承。

中国古人有着一以贯之的生活智慧:取采自然中的植物、动物,将其做合理的配比,用于生活的健康与便利。用当下的流行语,便是采天地精华,过纯天然无污染的绿色生活。应用到沐浴中,便是澡豆,便是药浴。

药浴,并不陌生。屈原笔下的“兰汤”便是用兰草蒸煮过的浴汤。古人认为兰草可“杀蛊毒,辟不祥”,所以兰汤可以避灾祈祥,尤其在端午日诸虫惊作的时节最是有效。这种思维为药浴的发展奠定了良好基石。各代名医,如张仲景、葛洪、孙思邈等都在著作中记载了大量的药浴方。宋代《圣济总录》中,曾特别强调过药浴的好处在于“宣通形表,散发邪气”。

药浴最著名的配方中,有一种属于杨贵妃。殷伟先生在《中国沐浴文化》一书中介绍,杨贵妃的沐浴秘方中,有防风、荆芥、当归、羌活、皂角、香日草、藿香、白芷、蒿本、川芎、甘松、水红花、茉莉花、丹桂花各等分,捣成粉末煎汤沐浴,可清除各种难闻气味,并且三日之内其香不散。杨贵妃的皮肤因此香滑细腻,备受宠爱。杨贵妃能有如此天香国色,很可能便是因为她生活在中国的沐浴盛世——唐代。

唐人爱洗澡是出了名的。当时在长安武德门、朱雀门一带,出现了浴室殿院一条街,上至天子皇妃,下及平民百姓,皆可入室沐浴,沐浴之风极为兴盛。唐代人请朋友的时候,要请人去泡澡才能显出高档次。唐玄宗感觉安禄山有造反之意时,想引诱他回长安,用什么理由呢?便是洗澡。玄宗是这样说的:最近发现了一款“新汤”,邀请安禄山前来体验。

唐人最喜欢温泉浴。唐人杜荀鹤写过一首《送僧人赴黄山沐汤泉兼参禅宗长老》,描述僧人翻山越岭,前往黄山汤泉沐浴的执着,并祝其“水洗皮肤语洗心”。其实,唐都长安的附近便盛产温泉。

“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。”杨贵妃的美白护肤浴也是在华清池温泉中进行的,富含矿物质的温泉水,加上促进血液循环的药方,让贵妃的发肤越发白如凝脂,吹弹可破。唐玄宗与杨玉环一边温泉沐浴,一边水中嬉戏,留下无数旖旎佳话。两人的故事固然传奇,但也可看出一件事来:唐代人对沐浴的喜爱、肌肤的享受,已渐渐超越了“礼”的范围。

从皇家浴室到公共澡堂

唐代的鼎盛,带动着沐浴文化的兴盛。其中非常重要的一项,便是浴室的发展。据说,华清池极其富丽堂皇。唐人郑处诲在《明皇杂录》中说,华清宫中有长形浴室几十间,屋墙上镶嵌着玛瑙,汤池之中泊着银镂漆船和白香木船,船桨与船橹都装饰着珍珠与玉石,又在池水中用碧玉和沉香木垒起假山,如同传说中的仙山——瀛洲与方丈。原来,华清池的装饰代表着皇帝的理想:在这片温郁的池中,尽享富贵,然后得道升仙——这也是沐浴备受青睐的原因。

作为浴室的华清池寄托着皇帝的“理想”,并不是唐代的首创。在考古发现的汉墓中,浴室在墓穴布局中必不可少。在高邮神居山汉广陵王刘胥陵寝中,主墓室西厢有一个“L”形的洗浴间,其中藏有全套的沐浴设施:可灌水的双耳铜壶、工艺考究的硕大铜浴盆、搓背用的火山岩浮石,还有木屐、铜灯,最令人称绝的是一张圆漆浴凳,凳中央特别留了圆孔以免沐浴时积水。这是2000年前的私人洗澡间,既蕴含着沐浴洁净升仙的期望,又分明流露着浓郁的生活气息。汉成帝也曾为赵合德打造了豪华的“浴兰室”,四壁用玉璧镶嵌,外面饰黄金白玉,映照着赵昭仪的滑腻肌肤,光彩焕发。

相比沐浴行为,浴室是个更具有社会性的存在,也最能说明沐浴的发展方向。比如,中国的公共浴室是到了宋代才大行其道的,与古代社会的发展同步。宋代经济繁荣,城市人口稠密,商业往来频繁,长途奔波的来往旅人对沐浴的要求非常迫切,公共浴室遂遍及全国。北宋嘉祐年鉴记载,仅福州的温泉公共浴室便有40多家,分为“官汤”“民汤”。

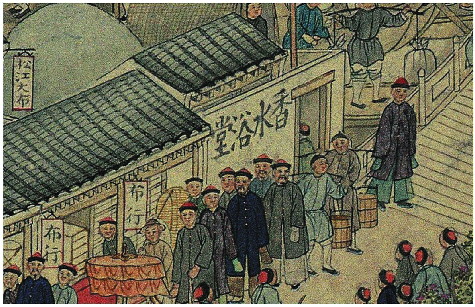

《清明上河图》中鳞次栉比的商铺里,就有一家香水浴堂。宋代的公共浴室称作“香水行”,店前有“广告”标识——一把高悬的壶作为幌子。光顾浴室,是当时人的一种重要享受。苏东坡非常爱光顾公共浴室。一次,在泗州雍煦塔下公共浴室沐浴后,他身心畅快,特别写下了两首《如梦令》记录沐浴的感受。其中一首是这样的:“水垢何曾相受,细看两俱无有。寄语揩背人,尽日劳君挥肘。轻手、轻手,居士本来无垢。”语气诙谐有趣。苏东坡提到浴室中的“揩背”就是今天的“搓澡”,是公共浴室极大发展后衍生出的职业,不少史学家据此认为,宋代开辟了“近代生活习俗的先河”。

此后,中国的公共浴室行业蓬勃旺盛。马可·波罗在记录自己的中国见闻时,这样描述元朝的杭州:“同方形市场相连的街道,数量很多,街道上有许多浴室,有男女仆人服侍入浴。这里的男女顾客从小时起,就习惯一年四季都洗冷水浴,他们认为这对健康十分有利。不过这些浴室中也有温水,专供那些不习惯用冷水的客人使用。所有的人都习惯每日沐浴一次,特别是在吃饭之前。”很显然,彼时的中国无论贵族还是平民,沐浴已成了一件极为普通的事。它走出礼仪与权贵的深池,真正亲民了。

宋元的沐浴胜景如今很难得见,我们能够见到的最遥远的古代浴室,要数南京悦来巷的“瓮堂”。朱元璋定都南京时,特别为建造都城的工匠们打造了专属浴堂。瓮堂内,有两个半圆形的瓮顶,瓮顶开有天窗。热气上升时,可以聚集在屋内,保持室温,而蒸汽在屋顶上凝结的水滴又可以从天窗的四周顺壁下流,丝毫不会有普通平顶浴室冷水滴落到身上的扫兴。相传,这是刘伯温精心设计的结构,暗含着天圆地方的天象之学。600多年过去,昔日的公共浴室如今成为文物保护之地,向人们传递着中国人的沐浴智慧。

一直到现代的扬州,和如今的东北一样,请人洗澡也是高级而知心的事。浴池之中,赤条条裸身相见,无谓尊卑贫富,不计门弟高低,人人平等,人人坦然,那是个真正的大同世界,怎一个“和”字了得?

曾经,搓澡文化是盛行于南方的,如今成了东北的城市标签和文旅引流密码,时代变迁,此起彼伏,不管是“南方小土豆”还是“东北大葱”,都是不带恶意的表达,也是地地道道的中华文化。

据“大遗产”公众号

搓澡要去澡堂,平时家里则是泡澡、洗澡、冲凉……但其实不管叫什么,沐浴在中国有着极深久的沐浴传统,那可是相当有料。当仔细打量古人对于沐浴礼仪、用具、浴室的诸般讲究,我们终于明白,原来流行在当下的温泉浴、药浴,有如此悠久的血脉传承。现在,就来看看“中国搓澡简史”。

□李芫

沐浴和洗澡不是一回事儿

沐浴和文明最早的故事很可能与殷商有关。

帝喾最爱的妃子简狄,在一次沐浴的时候,无意中吞下了玄鸟的卵,有了怀孕的感觉,后来便生下了商族的始祖——契。不仅如此,商的开国之君成汤也很爱洗澡,他特意在自己的洗澡盘上刻下了一行字:“苟日新,日日新,又日新”,警醒自己要不断更新、不断超越。

为什么成汤选择在洗澡盘上铭刻自励格言?原因就在于古人对于沐浴极为重视。《黄帝内经·素问》说:“其有邪者,渍形以为汗。”所谓“渍形”就是说用热水洗浴能预防疾病,具有保健作用。这是沐浴最重要也是最基本的功能:清洁皮肤,促进血液循环,然后祛病健身。

在甲骨文和金文中,“沐”字的样子,像一个人用双手在盆中掬水洗头发,“浴”字则像一个人处于器皿之中,身边洒下点点水滴。看看东汉许慎的《说文解字》:“沐,濯发也,浴,洒身也;洗,洒足也;澡,洒手也。”原来,中国人对于洗浴手、足、身、发各专门制定了细致有别的名称。以此而论,我们每天饭前、睡前的洗手、洗脚,才算得上是真正的“洗澡”呐。

对于头身手足的洗浴,古人非常重视,也各有讲究。举个例子,古人头发长,常束发覆巾,很容易积下尘垢,所以对洗头非常看重。有一次,晋元帝的太子听说父亲早上洗了头,便特意赶去奉上奏启,表示祝福,称“吉日沐头,老寿多宜”。至于洗头用的膏沐,《拾遗记》中曾经说,“灵帝宫人以茵樨香煮汤沐发”,茵樨香是一种香料,妃嫔用来沐洗秀发自然清香宜人,一直到清代的《奁史》中,还有专门介绍女子如何洗头发的章节。

古人热衷沐浴,由身的享受上升到心灵,视作对精神和心灵的洗礼。最有代表性的人是屈原,在他浪漫恣肆的笔下,“浴兰汤兮沐英”乃品质高洁的象征。或许源于这种精神内核,让沐浴文化在中国发展得风生水起,甚至出现了一整套的沐浴礼仪。

古人有多重视沐浴?放个假

《周礼》《礼记》《仪礼》记录了中国“礼”的先声,从这里面,我们会惊讶于中国对于沐浴一事的隆重与细致。

沐浴每必“出席”的场合,排名第一的当是祭祀。祭祀前要沐浴净身,以表示祭者内心的洁净虔诚。西周时斋戒之礼十分隆重。每逢重大祭祀活动,要先进行两次斋戒:祭前十日或三日,叫“戒”,祭前三日或一日,叫做“宿”,均有专职的官员主持。《礼记·玉藻》说,“将适公所,宿齐(斋)戒,居外寝,沐浴”。沐浴、更衣之外,要屏息一切活动,以防“失正”“散思”。还有一项规定,戒食韭蒜一类的辛味食物,以净化身体,防止口中散发臭气。由此体内体外均清净爽洁,达到实质的沐浴效果。

《礼记·玉藻》记下了关于沐浴的一些程序:“日五盥,沐稷而靧粱,栉用椫栉,发晞用象栉,进禨进羞,工乃升歌。浴用二巾,上絺下绤……”一天要多次洗手,用取稷粱的淘米水,来洗面沐发。洗完后要先用木梳梳发,等发干后再用象牙梳梳理一遍,之后小饮几杯,吃些小菜,以防口渴体虚,再让乐工奏乐而歌。洗澡后要使用细葛巾擦拭上身,粗葛巾擦干下身……讲究得近乎繁复。

为什么古人如此重视沐浴?《礼记·儒行》中有一句话为我们释疑:“澡身而浴德。”孔颖达为之注疏的时候说:“澡身,谓能澡洁其身不染浊也;浴德,谓沐浴于德以德自清也。”将沐浴隆重地纳入礼仪之中,并与伦德密切关联起来。沐浴,这件日常生活之事,在中国文化秩序中获得了非常隆重的地位。

与德相关,与礼相合,沐浴成为一项人生至高洁至纯美的境界。在汉代,有一项非常重要的节日——上巳节便由此诞生。上巳节通常定在三月三日。春日万物生长,疾病也滋生出来,男女老幼来到河边,洗去身上的污垢,也将病气拔去,以此祈祥,古人称之“祓禊”。《后汉书·礼仪志》中说:“上巳,官民皆洁水于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢病,为大洁。”汉武帝也曾参加这项全民祀典,在霸水中沐浴,以求祥吉。朝廷专门为这个活动指派了女巫官负责。慢慢地,许多春游项目,比如踏青、流杯等也都加入到上巳时节。沐浴的传统扩展成在水边宴饮游戏。东晋王羲之那场流芳千古的兰亭盛会,便是由此演绎而来。

可是,上巳一年只有一次,能够满足爱洗澡的古代人吗?答案当然是否定的。从汉代开始,中国人便有了一个独特的法定假日——沐浴假,称之为“休沐”。东汉应劭《汉官仪》说:“五日一假洗沐,亦曰休沐。”每五天,汉代官员便可以有一天专用来沐浴更衣,更能回家团聚。这样的福利待遇着实让今人羡慕。

药浴、温泉浴……古人早玩过啦

既然古人如此重视沐浴,一定也会在沐浴的用品上大有讲究。确实如此,就连沐浴的道具上,都集中着古人的智慧与文化传承。

中国古人有着一以贯之的生活智慧:取采自然中的植物、动物,将其做合理的配比,用于生活的健康与便利。用当下的流行语,便是采天地精华,过纯天然无污染的绿色生活。应用到沐浴中,便是澡豆,便是药浴。

药浴,并不陌生。屈原笔下的“兰汤”便是用兰草蒸煮过的浴汤。古人认为兰草可“杀蛊毒,辟不祥”,所以兰汤可以避灾祈祥,尤其在端午日诸虫惊作的时节最是有效。这种思维为药浴的发展奠定了良好基石。各代名医,如张仲景、葛洪、孙思邈等都在著作中记载了大量的药浴方。宋代《圣济总录》中,曾特别强调过药浴的好处在于“宣通形表,散发邪气”。

药浴最著名的配方中,有一种属于杨贵妃。殷伟先生在《中国沐浴文化》一书中介绍,杨贵妃的沐浴秘方中,有防风、荆芥、当归、羌活、皂角、香日草、藿香、白芷、蒿本、川芎、甘松、水红花、茉莉花、丹桂花各等分,捣成粉末煎汤沐浴,可清除各种难闻气味,并且三日之内其香不散。杨贵妃的皮肤因此香滑细腻,备受宠爱。杨贵妃能有如此天香国色,很可能便是因为她生活在中国的沐浴盛世——唐代。

唐人爱洗澡是出了名的。当时在长安武德门、朱雀门一带,出现了浴室殿院一条街,上至天子皇妃,下及平民百姓,皆可入室沐浴,沐浴之风极为兴盛。唐代人请朋友的时候,要请人去泡澡才能显出高档次。唐玄宗感觉安禄山有造反之意时,想引诱他回长安,用什么理由呢?便是洗澡。玄宗是这样说的:最近发现了一款“新汤”,邀请安禄山前来体验。

唐人最喜欢温泉浴。唐人杜荀鹤写过一首《送僧人赴黄山沐汤泉兼参禅宗长老》,描述僧人翻山越岭,前往黄山汤泉沐浴的执着,并祝其“水洗皮肤语洗心”。其实,唐都长安的附近便盛产温泉。

“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。”杨贵妃的美白护肤浴也是在华清池温泉中进行的,富含矿物质的温泉水,加上促进血液循环的药方,让贵妃的发肤越发白如凝脂,吹弹可破。唐玄宗与杨玉环一边温泉沐浴,一边水中嬉戏,留下无数旖旎佳话。两人的故事固然传奇,但也可看出一件事来:唐代人对沐浴的喜爱、肌肤的享受,已渐渐超越了“礼”的范围。

从皇家浴室到公共澡堂

唐代的鼎盛,带动着沐浴文化的兴盛。其中非常重要的一项,便是浴室的发展。据说,华清池极其富丽堂皇。唐人郑处诲在《明皇杂录》中说,华清宫中有长形浴室几十间,屋墙上镶嵌着玛瑙,汤池之中泊着银镂漆船和白香木船,船桨与船橹都装饰着珍珠与玉石,又在池水中用碧玉和沉香木垒起假山,如同传说中的仙山——瀛洲与方丈。原来,华清池的装饰代表着皇帝的理想:在这片温郁的池中,尽享富贵,然后得道升仙——这也是沐浴备受青睐的原因。

作为浴室的华清池寄托着皇帝的“理想”,并不是唐代的首创。在考古发现的汉墓中,浴室在墓穴布局中必不可少。在高邮神居山汉广陵王刘胥陵寝中,主墓室西厢有一个“L”形的洗浴间,其中藏有全套的沐浴设施:可灌水的双耳铜壶、工艺考究的硕大铜浴盆、搓背用的火山岩浮石,还有木屐、铜灯,最令人称绝的是一张圆漆浴凳,凳中央特别留了圆孔以免沐浴时积水。这是2000年前的私人洗澡间,既蕴含着沐浴洁净升仙的期望,又分明流露着浓郁的生活气息。汉成帝也曾为赵合德打造了豪华的“浴兰室”,四壁用玉璧镶嵌,外面饰黄金白玉,映照着赵昭仪的滑腻肌肤,光彩焕发。

相比沐浴行为,浴室是个更具有社会性的存在,也最能说明沐浴的发展方向。比如,中国的公共浴室是到了宋代才大行其道的,与古代社会的发展同步。宋代经济繁荣,城市人口稠密,商业往来频繁,长途奔波的来往旅人对沐浴的要求非常迫切,公共浴室遂遍及全国。北宋嘉祐年鉴记载,仅福州的温泉公共浴室便有40多家,分为“官汤”“民汤”。

《清明上河图》中鳞次栉比的商铺里,就有一家香水浴堂。宋代的公共浴室称作“香水行”,店前有“广告”标识——一把高悬的壶作为幌子。光顾浴室,是当时人的一种重要享受。苏东坡非常爱光顾公共浴室。一次,在泗州雍煦塔下公共浴室沐浴后,他身心畅快,特别写下了两首《如梦令》记录沐浴的感受。其中一首是这样的:“水垢何曾相受,细看两俱无有。寄语揩背人,尽日劳君挥肘。轻手、轻手,居士本来无垢。”语气诙谐有趣。苏东坡提到浴室中的“揩背”就是今天的“搓澡”,是公共浴室极大发展后衍生出的职业,不少史学家据此认为,宋代开辟了“近代生活习俗的先河”。

此后,中国的公共浴室行业蓬勃旺盛。马可·波罗在记录自己的中国见闻时,这样描述元朝的杭州:“同方形市场相连的街道,数量很多,街道上有许多浴室,有男女仆人服侍入浴。这里的男女顾客从小时起,就习惯一年四季都洗冷水浴,他们认为这对健康十分有利。不过这些浴室中也有温水,专供那些不习惯用冷水的客人使用。所有的人都习惯每日沐浴一次,特别是在吃饭之前。”很显然,彼时的中国无论贵族还是平民,沐浴已成了一件极为普通的事。它走出礼仪与权贵的深池,真正亲民了。

宋元的沐浴胜景如今很难得见,我们能够见到的最遥远的古代浴室,要数南京悦来巷的“瓮堂”。朱元璋定都南京时,特别为建造都城的工匠们打造了专属浴堂。瓮堂内,有两个半圆形的瓮顶,瓮顶开有天窗。热气上升时,可以聚集在屋内,保持室温,而蒸汽在屋顶上凝结的水滴又可以从天窗的四周顺壁下流,丝毫不会有普通平顶浴室冷水滴落到身上的扫兴。相传,这是刘伯温精心设计的结构,暗含着天圆地方的天象之学。600多年过去,昔日的公共浴室如今成为文物保护之地,向人们传递着中国人的沐浴智慧。

一直到现代的扬州,和如今的东北一样,请人洗澡也是高级而知心的事。浴池之中,赤条条裸身相见,无谓尊卑贫富,不计门弟高低,人人平等,人人坦然,那是个真正的大同世界,怎一个“和”字了得?

曾经,搓澡文化是盛行于南方的,如今成了东北的城市标签和文旅引流密码,时代变迁,此起彼伏,不管是“南方小土豆”还是“东北大葱”,都是不带恶意的表达,也是地地道道的中华文化。

据“大遗产”公众号