苍龙起身春雷惊 岂能昏睡不知醒

——话说有关“二月二龙抬头”的天象和农事

齐鲁晚报 2024年03月09日

转眼已是正月最后一天,马上就将迎来“二月二”。“二月二”是我国传统节日之一,也称为“龙抬头节”。这个节日起源于我国古代的祭祀活动,主要祈求五谷丰登和辟邪,随着先民对天文奥秘的探究与事关安身立命的农事活动的结合,逐渐发展成为庆祝春天到来的节日。而“龙抬头”这个天象和称呼,与古人的天文学探索认知丝丝相扣,充满着无尽的聪明智慧。

□孙晓明 孙辰龙

二月二龙抬头是怎么回事

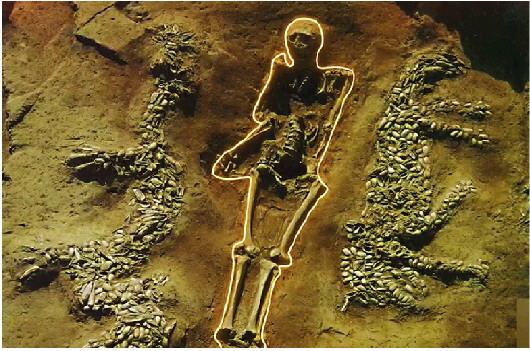

1987年,在河南濮阳西水坡一个仰韶文化遗址的第45个墓穴中,考古工作者看到了令人震惊的一幕。身高体长的墓主仰卧其中,头部朝南,左右两侧各有蚌壳摆塑而成的龙、虎图案。龙、虎头皆朝北,面则分别朝向东、西。墓主脚下不远处,堆放着一个蚌壳三角形,旁边放置着两根人腿胫骨,与三角形邻边垂直。

这是中国最早的“北斗二象图”。其中,蚌壳三角形表示北斗七星的斗勺四星,人腿胫骨则象征斗杓三星,而龙、虎形蚌塑则直截了当地展示了华夏先民对于“星官”的理解,应和着“左青龙、右白虎”的古老“四象”说。这个令人惊叹的墓穴中,隐藏着时间和空间的秘密。张衡在《灵宪》中有一番描述:“苍龙连蜷于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟圈首于后。”

先民们通过长期肉眼观察,赋予了满天恒星以秩序。他们将肉眼视力可见范围内的恒星,想象成28个组合。他们觉得每一个组合,看起来都像是在为日月和五星的奔波劳累提供歇息的驿站,因而将这些组合命名为“星宿”。从此,中华大地的天上,闪耀着“二十八宿”。先民们以动物图腾来对应表示每一个星宿,并且根据它们在天空中的位置分布,将二十八宿分为四组。每七宿一组,分属“穹隆”的东、西、南、北四个方位,好似天帝居住的宫殿。他们以青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽的形象来表示这四个方位,由此形成“四宫”或“四象”的观念。

而“龙抬头”也是古人肉眼观察的青龙星座变化的杰作。“龙抬头”是指夜晚天空中的青龙星座,也叫“青龙七宿”,其中有六颗明亮的星星排列成一个稍微弯曲的弧形,好像一条拱起身子的龙。按照古人的观察,二月初二这天,青龙星座会从东方升起,看起来就像是一条龙把头抬起来了。这个现象与春天来临的时节相符合,基本与二十四节气的“惊蛰”重合,因此被视为春天到来的预兆。不仅大地上的小昆虫们都醒过来了,就是冬眠成为潜水的龙,也在此时抬头了。“二月二,龙抬头”,这个龙,就是跟中国悠久的农耕文明息息相关的青龙星宿。

中国先民观察到每年的农历二月初二晚上,青龙星宿开始从东方露头,角宿,代表龙角,开始从东方地平线上显现;大约一个钟头后,亢宿,即龙的咽喉,升至地平线以上;接近子夜时分,氐宿,即龙爪也出现了。这就是“龙抬头”的过程。这以后的“龙抬头”,每天都会提前一点,经过一个多月时间,整个“龙头”就“抬”起来了。

青龙七宿分别叫做:“角、亢、氐、房、心、尾、箕”,七宿组成一个完整的龙形星象,其中角宿代表龙角,亢宿代表龙的咽喉,氐宿代表龙爪,心宿代表龙的心脏,尾宿和箕宿代表龙尾。青龙七宿的出没周期与一年农时周期相一致。春天农耕开始之际,青龙七宿在东方夜空中开始慢慢上升,最先露出的是明亮的龙首——角宿;夏天作物生长,青龙七宿高悬于南方夜空;而到了秋天,庄稼丰收,青龙七宿也开始在西方下落;冬天万物伏藏,青龙七宿则隐藏于北方地平线以下。

“龙抬头”的风俗和农事

龙抬头意味着春耕的开始,“二月二,龙抬头,大家小户使耕牛。”此时阳气回升,大地解冻,春耕开始,正是运粪备耕大忙之际。龙抬头因此也成了一个节日,龙抬头节又叫春龙节、农事节、春耕节等。相传此节起源于三皇之首伏羲氏时期。伏羲氏“重农桑,务耕田”,每年二月二这一天,“皇娘送饭,御驾亲耕”,自耕一亩三分地。后来者纷纷仿效,周朝甚至定为国策,在二月初二这一天举行重大仪式,让文武百官都亲耕一亩三分地。《易经》的乾卦以龙为关键词,初爻爻辞为“潜龙勿用”;二爻爻辞则为“见龙在田,利见大人”。由此可知,这一爻辞相当写实:在二月初,龙抬头一如在田野里,这个时候,到田野里耕种,容易与君王大人们相遇,这是有利的。因为君王大人们劝农劝耕,来田里亲自示范或视察,看到自己勤劳是会被赞扬的。

《说文解字》中说,龙“能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”。龙的出没周期和方位跟一年的农时一致,这是中国古人通过长时间的观察天象和农事得出来的结论。

龙抬头还有不少风俗。如开笔写字,让孩子开笔写字,寓意孩子眼明心明,知书明理。如剃龙头,二月初二理发,儿童理发,叫剃“喜头”,借龙抬头之吉时,保佑孩童健康成长,长大后出人头地;大人理发,辞旧迎新,希望带来好运,新的一年顺顺利利。而在惊蛰节气,龙犹如万物之首,更是最先醒来,赐福人间,镇住那些醒来有可能为害的毒虫、害虫,使人畜平安,五谷丰登。“二月二,照房梁,蝎子蜈蚣无处藏!”人们要在这天驱除害虫,点着烛火,照着房梁和墙壁驱除蝎子、蜈蚣等,这些虫儿一见亮光就掉下来被消灭了。还有怕龙虫偷懒,不愿意出来,就用烟火熏虫,《帝京景物略》中说:“二月二曰龙抬头……熏床炕,曰熏虫,为引龙虫不出也。”人们把这一天叫熏虫日,从院子各处一直到室内都点上熏香,有缝就插,大部分虫子从二月二开始动弹,这些粮食虫、蛀虫均属害虫,熏过之后可以不遭或少遭虫害。

当然,更重要的是求龙王降下春雨,以利春耕。唐代诗人白居易有诗:“二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生;轻衫细马春年少,十字津头一字行。”只不过,这一节气的春雨跟雨水节气的春雨有所不同,这一节气的春雨是当之无愧的雷雨。气象学证实,在中国内地,南方大部分地区都可闻春雷之声,长江流域也渐有雷鸣。气象科学表明,“惊蛰始雷”,这一节气开始有雷声,是大地湿度渐高而促使近地面热气上升或北上的湿热空气势力较强与活动频繁所致。从中国各地自然物候进程看,由于南北跨度大,春雷始鸣的时间迟早不一。“惊蛰始雷”的说法基本与沿长江流域的气候规律相吻合。惊蛰雷鸣引人注意,在于它有预测功能。如“未过惊蛰先打雷,四十九天云不开”。还有根据冷暖预测天气的谚语“冷惊蛰,暖春分”等。惊蛰节气的风也能预测天气,如“惊蛰刮北风,从头另过冬”等。

人们观察到,雷雨过后,种子纷纷从地里伸出芽来,疯长。现代科学证实,当电闪雷鸣的时候,产生的闪电能使空气中的氧气和氮气化合成一氧化氮,而一氧化氮又能与氧气反应生成二氧化氮,产生的二氧化氮溶于雨水形成硝酸,并随雨水进入土壤,形成容易被农作物吸收的硝酸盐,达到给农作物补氮的效果。据统计,每打一次雷,约有一吨到两吨的氮化合物会随着雨滴落到地面。这当然会有效地增加土壤的肥沃度。这样的量,几乎相当于一个小型化工厂一天的产量。更为奇妙的是,田里的农作物似乎知道此时会有雷雨一样,雷电也似乎知道大地需要它们一样。中国的先民称此节气为“惊蛰”,是对天地自然的精准命名:到这个时节开始有雷,蛰伏的虫子听到雷声,受惊而苏醒过来,结束了冬眠。惊蛰是气温迅速回升转暖、越冬作物返青和春夏播作物备耕工作的重要时节。“到了惊蛰节,锄头不停歇。”“惊蛰不耙地,好比蒸馍走了气。”

二月二吃什么

二月二龙抬头,古时中国北方一些地区二月二有围粮囤、引田龙、敲房梁、理发、煎焖子、吃猪头肉、吃面条、吃水饺、吃糖豆、吃煎饼、忌动针线的习俗。为了纳吉,这天北方人的吃食均取与“龙”相关的名字,面条不叫“面条”,称作“龙须面”;水饺称作“龙耳”、“龙角”;米饭称作“龙子”;煎饼烙成龙鳞状,称作“龙鳞饼”;面条、馄饨一块煮叫做“龙拿珠”;吃猪头称作“食龙头”;吃葱饼叫做“撕龙皮”。一切均取与龙有关的象征与寓意。《燕京岁时记》《京都风俗志》都有详细明确记载。

唐代时期,在文献上未出现龙抬头的节俗记载。唐朝长安人把二月朔作为一个特殊的日子,说这是“迎富贵”的日子,要吃“迎富贵果子”,就是吃一些点心类食品。

宋代时在中国一些地方二月初二有“挑菜”御宴活动(挑菜就是挖新鲜野菜),但与“龙”无关,宋人周密在《武林旧事》中有记述。

到了元时期,在文献上,阴历二月二就明确作为“龙抬头”了。《析津志》在描述大都城的风俗时提到,“二月二,谓之龙抬头”。这天北方地区人们盛行吃面条,称为“龙须面”;还要烙饼,叫作“龙鳞”;若包饺子,则称为“龙牙”。总之所吃的食物都要以龙体部位命名。

明时期还在二月二增添了“熏虫”“炒豆”的活动。明人的《帝京景物略》中说:“二月二曰龙抬头……熏床炕,曰熏虫,为引龙虫不出也。”

清康熙时的《大兴县志》记载,“二月二,家各为荤素饼,以油烹而食之,曰熏虫。”清末的《燕京岁时记》说:“二月二日……今人呼为龙抬头。是日食饼者谓之龙鳞饼,食面者谓之龙须面。闺中停止针线,恐伤龙目也。”这时不仅吃饼吃面条,妇女还不能做针线活,怕伤害到龙的眼睛。

山东民间二月二有自己独特的习俗。在潍坊,二月二的时候大家会吃菠菜馅的火烧,传说二月二是土地爷的生日,菠菜馅的火烧是为了祭祀土地爷。在潍坊有句谚语叫做:“土地爷也盼着二月二”。还有一个原因是在过去没有现在的条件,菠菜是最耐寒,上市最早的蔬菜,所以菜火烧只有菠菜馅的。火烧最好要趁着热吃,刚烤出来的火烧加上一碗咸黏粥,就是老潍县人的早餐了。在山东二月二还吃的一样东西就是糖豆。在鲁西南地区叫做“料豆”,这天每家每户会准备好一锅沙土。用锅先把沙土炒热,然后放入大豆或者花生用铲子翻炒,通过沙子把豆子炒熟食用。

□孙晓明 孙辰龙

二月二龙抬头是怎么回事

1987年,在河南濮阳西水坡一个仰韶文化遗址的第45个墓穴中,考古工作者看到了令人震惊的一幕。身高体长的墓主仰卧其中,头部朝南,左右两侧各有蚌壳摆塑而成的龙、虎图案。龙、虎头皆朝北,面则分别朝向东、西。墓主脚下不远处,堆放着一个蚌壳三角形,旁边放置着两根人腿胫骨,与三角形邻边垂直。

这是中国最早的“北斗二象图”。其中,蚌壳三角形表示北斗七星的斗勺四星,人腿胫骨则象征斗杓三星,而龙、虎形蚌塑则直截了当地展示了华夏先民对于“星官”的理解,应和着“左青龙、右白虎”的古老“四象”说。这个令人惊叹的墓穴中,隐藏着时间和空间的秘密。张衡在《灵宪》中有一番描述:“苍龙连蜷于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟圈首于后。”

先民们通过长期肉眼观察,赋予了满天恒星以秩序。他们将肉眼视力可见范围内的恒星,想象成28个组合。他们觉得每一个组合,看起来都像是在为日月和五星的奔波劳累提供歇息的驿站,因而将这些组合命名为“星宿”。从此,中华大地的天上,闪耀着“二十八宿”。先民们以动物图腾来对应表示每一个星宿,并且根据它们在天空中的位置分布,将二十八宿分为四组。每七宿一组,分属“穹隆”的东、西、南、北四个方位,好似天帝居住的宫殿。他们以青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽的形象来表示这四个方位,由此形成“四宫”或“四象”的观念。

而“龙抬头”也是古人肉眼观察的青龙星座变化的杰作。“龙抬头”是指夜晚天空中的青龙星座,也叫“青龙七宿”,其中有六颗明亮的星星排列成一个稍微弯曲的弧形,好像一条拱起身子的龙。按照古人的观察,二月初二这天,青龙星座会从东方升起,看起来就像是一条龙把头抬起来了。这个现象与春天来临的时节相符合,基本与二十四节气的“惊蛰”重合,因此被视为春天到来的预兆。不仅大地上的小昆虫们都醒过来了,就是冬眠成为潜水的龙,也在此时抬头了。“二月二,龙抬头”,这个龙,就是跟中国悠久的农耕文明息息相关的青龙星宿。

中国先民观察到每年的农历二月初二晚上,青龙星宿开始从东方露头,角宿,代表龙角,开始从东方地平线上显现;大约一个钟头后,亢宿,即龙的咽喉,升至地平线以上;接近子夜时分,氐宿,即龙爪也出现了。这就是“龙抬头”的过程。这以后的“龙抬头”,每天都会提前一点,经过一个多月时间,整个“龙头”就“抬”起来了。

青龙七宿分别叫做:“角、亢、氐、房、心、尾、箕”,七宿组成一个完整的龙形星象,其中角宿代表龙角,亢宿代表龙的咽喉,氐宿代表龙爪,心宿代表龙的心脏,尾宿和箕宿代表龙尾。青龙七宿的出没周期与一年农时周期相一致。春天农耕开始之际,青龙七宿在东方夜空中开始慢慢上升,最先露出的是明亮的龙首——角宿;夏天作物生长,青龙七宿高悬于南方夜空;而到了秋天,庄稼丰收,青龙七宿也开始在西方下落;冬天万物伏藏,青龙七宿则隐藏于北方地平线以下。

“龙抬头”的风俗和农事

龙抬头意味着春耕的开始,“二月二,龙抬头,大家小户使耕牛。”此时阳气回升,大地解冻,春耕开始,正是运粪备耕大忙之际。龙抬头因此也成了一个节日,龙抬头节又叫春龙节、农事节、春耕节等。相传此节起源于三皇之首伏羲氏时期。伏羲氏“重农桑,务耕田”,每年二月二这一天,“皇娘送饭,御驾亲耕”,自耕一亩三分地。后来者纷纷仿效,周朝甚至定为国策,在二月初二这一天举行重大仪式,让文武百官都亲耕一亩三分地。《易经》的乾卦以龙为关键词,初爻爻辞为“潜龙勿用”;二爻爻辞则为“见龙在田,利见大人”。由此可知,这一爻辞相当写实:在二月初,龙抬头一如在田野里,这个时候,到田野里耕种,容易与君王大人们相遇,这是有利的。因为君王大人们劝农劝耕,来田里亲自示范或视察,看到自己勤劳是会被赞扬的。

《说文解字》中说,龙“能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”。龙的出没周期和方位跟一年的农时一致,这是中国古人通过长时间的观察天象和农事得出来的结论。

龙抬头还有不少风俗。如开笔写字,让孩子开笔写字,寓意孩子眼明心明,知书明理。如剃龙头,二月初二理发,儿童理发,叫剃“喜头”,借龙抬头之吉时,保佑孩童健康成长,长大后出人头地;大人理发,辞旧迎新,希望带来好运,新的一年顺顺利利。而在惊蛰节气,龙犹如万物之首,更是最先醒来,赐福人间,镇住那些醒来有可能为害的毒虫、害虫,使人畜平安,五谷丰登。“二月二,照房梁,蝎子蜈蚣无处藏!”人们要在这天驱除害虫,点着烛火,照着房梁和墙壁驱除蝎子、蜈蚣等,这些虫儿一见亮光就掉下来被消灭了。还有怕龙虫偷懒,不愿意出来,就用烟火熏虫,《帝京景物略》中说:“二月二曰龙抬头……熏床炕,曰熏虫,为引龙虫不出也。”人们把这一天叫熏虫日,从院子各处一直到室内都点上熏香,有缝就插,大部分虫子从二月二开始动弹,这些粮食虫、蛀虫均属害虫,熏过之后可以不遭或少遭虫害。

当然,更重要的是求龙王降下春雨,以利春耕。唐代诗人白居易有诗:“二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生;轻衫细马春年少,十字津头一字行。”只不过,这一节气的春雨跟雨水节气的春雨有所不同,这一节气的春雨是当之无愧的雷雨。气象学证实,在中国内地,南方大部分地区都可闻春雷之声,长江流域也渐有雷鸣。气象科学表明,“惊蛰始雷”,这一节气开始有雷声,是大地湿度渐高而促使近地面热气上升或北上的湿热空气势力较强与活动频繁所致。从中国各地自然物候进程看,由于南北跨度大,春雷始鸣的时间迟早不一。“惊蛰始雷”的说法基本与沿长江流域的气候规律相吻合。惊蛰雷鸣引人注意,在于它有预测功能。如“未过惊蛰先打雷,四十九天云不开”。还有根据冷暖预测天气的谚语“冷惊蛰,暖春分”等。惊蛰节气的风也能预测天气,如“惊蛰刮北风,从头另过冬”等。

人们观察到,雷雨过后,种子纷纷从地里伸出芽来,疯长。现代科学证实,当电闪雷鸣的时候,产生的闪电能使空气中的氧气和氮气化合成一氧化氮,而一氧化氮又能与氧气反应生成二氧化氮,产生的二氧化氮溶于雨水形成硝酸,并随雨水进入土壤,形成容易被农作物吸收的硝酸盐,达到给农作物补氮的效果。据统计,每打一次雷,约有一吨到两吨的氮化合物会随着雨滴落到地面。这当然会有效地增加土壤的肥沃度。这样的量,几乎相当于一个小型化工厂一天的产量。更为奇妙的是,田里的农作物似乎知道此时会有雷雨一样,雷电也似乎知道大地需要它们一样。中国的先民称此节气为“惊蛰”,是对天地自然的精准命名:到这个时节开始有雷,蛰伏的虫子听到雷声,受惊而苏醒过来,结束了冬眠。惊蛰是气温迅速回升转暖、越冬作物返青和春夏播作物备耕工作的重要时节。“到了惊蛰节,锄头不停歇。”“惊蛰不耙地,好比蒸馍走了气。”

二月二吃什么

二月二龙抬头,古时中国北方一些地区二月二有围粮囤、引田龙、敲房梁、理发、煎焖子、吃猪头肉、吃面条、吃水饺、吃糖豆、吃煎饼、忌动针线的习俗。为了纳吉,这天北方人的吃食均取与“龙”相关的名字,面条不叫“面条”,称作“龙须面”;水饺称作“龙耳”、“龙角”;米饭称作“龙子”;煎饼烙成龙鳞状,称作“龙鳞饼”;面条、馄饨一块煮叫做“龙拿珠”;吃猪头称作“食龙头”;吃葱饼叫做“撕龙皮”。一切均取与龙有关的象征与寓意。《燕京岁时记》《京都风俗志》都有详细明确记载。

唐代时期,在文献上未出现龙抬头的节俗记载。唐朝长安人把二月朔作为一个特殊的日子,说这是“迎富贵”的日子,要吃“迎富贵果子”,就是吃一些点心类食品。

宋代时在中国一些地方二月初二有“挑菜”御宴活动(挑菜就是挖新鲜野菜),但与“龙”无关,宋人周密在《武林旧事》中有记述。

到了元时期,在文献上,阴历二月二就明确作为“龙抬头”了。《析津志》在描述大都城的风俗时提到,“二月二,谓之龙抬头”。这天北方地区人们盛行吃面条,称为“龙须面”;还要烙饼,叫作“龙鳞”;若包饺子,则称为“龙牙”。总之所吃的食物都要以龙体部位命名。

明时期还在二月二增添了“熏虫”“炒豆”的活动。明人的《帝京景物略》中说:“二月二曰龙抬头……熏床炕,曰熏虫,为引龙虫不出也。”

清康熙时的《大兴县志》记载,“二月二,家各为荤素饼,以油烹而食之,曰熏虫。”清末的《燕京岁时记》说:“二月二日……今人呼为龙抬头。是日食饼者谓之龙鳞饼,食面者谓之龙须面。闺中停止针线,恐伤龙目也。”这时不仅吃饼吃面条,妇女还不能做针线活,怕伤害到龙的眼睛。

山东民间二月二有自己独特的习俗。在潍坊,二月二的时候大家会吃菠菜馅的火烧,传说二月二是土地爷的生日,菠菜馅的火烧是为了祭祀土地爷。在潍坊有句谚语叫做:“土地爷也盼着二月二”。还有一个原因是在过去没有现在的条件,菠菜是最耐寒,上市最早的蔬菜,所以菜火烧只有菠菜馅的。火烧最好要趁着热吃,刚烤出来的火烧加上一碗咸黏粥,就是老潍县人的早餐了。在山东二月二还吃的一样东西就是糖豆。在鲁西南地区叫做“料豆”,这天每家每户会准备好一锅沙土。用锅先把沙土炒热,然后放入大豆或者花生用铲子翻炒,通过沙子把豆子炒熟食用。