懂鸟语、蹲牢狱、娶孔子女、栽夫妻树……

关于公冶长的传说,几分真几分假?

齐鲁晚报 2024年03月09日

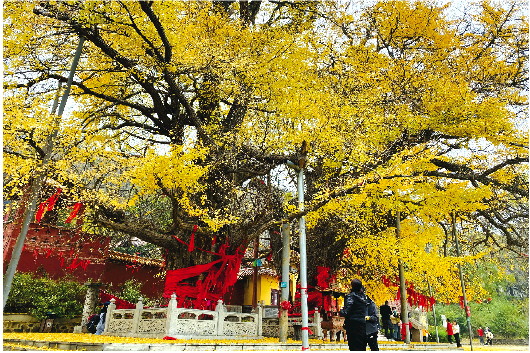

安丘市庵上镇西北10公里的城顶山前坡有著名的公冶长书院,相传为春秋时孔子弟子公冶长读书处。书院门口有两棵银杏树,每到秋天,树叶如金,引来众多游客。公冶长原本是齐鲁东部边境(今诸城与安丘县交界)一穷苦小子,青少年时投到曲阜孔子门下,后成为七十二贤第二十位,传因懂鸟语之异才受到奖赏,也因此蹲过大狱。孔子有独特见解,不计较反而将女儿嫁他,师徒还一同在公冶长书院门口栽植两棵银杏……这一番颇具传奇的经历,令公冶长名声远播后世。可这毕竟都是两千六七百年前的事情,那关于公冶长的诸多传说,到底哪些是由史籍支撑的真,哪些是经不起推敲的假呢?

□张漱耳

女婿与弟子

公冶长最早的史料存在于《论语》《史记》《孔子家语》,都是晃眼球、有权威的典籍。

《论语》成书于战国初期,约公元前481年至公元前480年间。公冶长在《论语》正文只出现一次,以名字作为篇五篇名。内容说他是孔子女婿。全文不长,迻录如下:

子谓公冶长,‘可妻也。虽在缧绁之中,非其罪也。’以其子妻之。

缧,黑索,绁,挛也。缧绁,意思是捆绑犯人的黑绳索,借指监狱,囚禁。该篇中心思想恐怕不仅是证实了孔子把女儿嫁给公冶长,更积极的意义是褒奖圣人非同常人,能够透过现象看本质,把看似分裂的事情平衡统一地放在一起认识。

《史记》撰写始于汉武帝晚年(公元前104年左右),汉武帝征和二年(公元前91)之前完成。公冶长出现在《史记》《仲尼弟子列传》中,除了复述《论语》的内容,又添加了九个字:“公冶长,齐人,字子长。”

《孔子家语》成书年代虽存在争议,但最晚汉魏时期。公冶长出现在《孔子家语》中的《七十二弟子解》中,内容为:“公冶长,鲁人,字子长。为人能忍耻,孔子以女妻之。”

《孔子家语》与成书差不多时间的《史记》就公冶长生地互相打架,一说齐人,一说鲁人,说明今安丘南部、诸城西北部两地交界地段春秋时期为齐鲁两国边境线,向北几步齐国,向南几步鲁国,没有绝对的对与错。

三典籍不论早晚,都对公冶长为孔子的弟子和女婿无异议。有意思的是,女婿身份也似把双刃剑,它给公冶长带来了其他孔门弟子没有的荣耀,却被后人说三道四。

明代著名文学家、思想家、戏曲家冯梦龙写了本《广笑府》,在卷一《儒箴》中就编排了一则笑话《孔门弟子》。讽刺在一次关系名次的考试中,答案揭晓后,人们就给予各个弟子评论。揭晓一个,议论一个。评判标准五花八门。当公冶长第五的名次出来后,有人惊讶了,说这人平时不见咋的,怎么考得这么高的名次?有个人说,人家有扶持呗!那人接着问,“什么扶持?”回答:“丈人呗。”

《广笑府》里面,既有平民百姓家的狗血彪悍故事,也有历史名人的边角余料,不下近千名人都被冯梦龙拾起来黑过、八卦过。这些都是文人笑话,篇幅短小,读后哈哈一笑而已。不过《孔门弟子》算有点思想性,影射了裙带关系在考试方面的作用,至今不能说过时。

获罪与受奖

古老典籍上公冶长事均寥寥数语,他后来在当地名声大噪,应该是因具有的一项异才:听得懂自然界的鸟语声。

最早的记载是古籍《论释》。该书为皇侃在《论语义疏》提到图书,大概除了皇侃本人,没有人见过。他是南朝吴郡(今江苏苏州)人,生活在公元488年至545年。他说见过这本《论释》,载有公冶长懂鸟语的人物传说,而且故事完整,情节层层相扣,令他过目不忘。传说大意:

公冶长从卫国返鲁国的两国边界处,听见有鸟互相招呼往清溪去食死人肉。没有多远,碰见一位婆婆啼哭。公冶长问因,婆婆说:“我儿出门失踪了。”公冶长说:“刚才听到鸟相呼往清溪食肉,恐怕是您儿。”婆婆去看,果然是儿子尸体。婆婆就告了官。官问她从哪知道的,她说公冶长对说的。官以为公冶长没杀人的话,怎么可能知道?”于是,囚禁了公冶长。审讯问话:“为什么杀人?”公冶长答:“我没杀人。听小鸟说的。”

“那好办,试试你,真的听懂鸟语,就放你;如果不懂,你要偿命。”一日有麻雀停在监狱栅栏乱叫,公冶长听了面带微笑。狱主就问公冶长,麻雀讲的啥,为什么发笑?公冶长说:“麻雀说白莲水边有装粮食的车翻了,拉车的公牛把角折断,粮食收拾不尽,招呼去吃。”狱吏主不信,派人去看,果然如此。于是就把他释放了。

《论释》最起码是本南朝之前的书。这是公冶长因为解鸟语获罪的最早记载。

到了清初,甘肃进士杨纯臣积三十年精力,掇拾旧文,三易其稿,汇集了一部关于孔庭和儒学的集大成巨编,书名《大成通志》,成书虽然于康熙八年(1669),但所记公冶长懂鸟语故事,发生于上溯南朝皇侃那段历史时期。

这个故事将民事命案进一步完善为公冶长受奖。

大意是:公冶长蹲大狱期间,一只乌鸦飞到监牢的窗户上对公冶长说:“齐国人派出了军队侵袭我国的领土,就在沂水的上游、泽山的旁边。快快告诉鲁君加以防御,不要因为迟疑而耽误了时机。”

公冶长赶紧把这个情况告诉了看守监狱的狱吏,央求他禀告鲁君。

鲁君听到后将信将疑,但为了安全起见,还是当即带领军队去鸟儿所说的地方查看,没想到果然发现齐国的军队马上就要到达此地,鲁君果断地发兵应敌。因为出其不意,所以大获全胜,破坏了齐国军队的偷袭计划。

鲁君大喜,回来后把公冶长从监狱里放了出来,并重重地赏赐他,想拜他为大夫,公冶长却坚辞不受。

获罪也好,受奖也罢,公冶长识鸟语的传说故事当形成于两晋南北朝时期。另外,故事中所谓“沂水上、泽山旁”可能印版辨识有误。根据鲁国疆界考证,沂水应为泗水,泽山应为峄山。

公冶长识鸟语故事从两晋南北朝往后,除了《论语义疏》,都是口耳相传,罕有文字。直到清初这本《大成通志》。

到了近现代,公冶长识鸟语传说故事,安丘作为发源地,从上世纪80年代起,迎来空前繁荣,见诸书刊的已有近十篇。不过阅读下来,殊觉遗憾,基本都是第一个故事的翻版,围绕着懂鸟语招致的祸福修修补补,未见创新,此不赘述。

鸟语与鸟占

公冶长懂鸟语的故事听起来有意思,只是可信度却有待考证。毕竟最早的典籍只字未提。鉴于《论释》成书时孔子师徒已经故去七八百年,公冶长有没有这本事存疑。

但是,不可否认的是,自然界的鸟雀有高于人类的先知先觉,通过鸟语声音或情状预测吉凶却是非常远古的存在,它与龟卜、蓍巫、星算、占候等占卜方法一样,为谶纬之学的鸟占术。战国至西汉成书的《山海经》所记,诸山皆多异兽、异鸟,以禽鸟飞翔之状占得天下大水或天下大旱等。《尚书·高宗肜日》就记载了一鸟占之事。说殷商君主武丁祭祀成汤时,有只山鸡飞到祭祀用的鼎上鸣叫,武丁很恐惧,于是其臣祖已作《高宗肜日》。公冶长以鸟鸣解析事物传说与今天民间风俗“喜鹊报喜、乌鸦报丧”难度要高很多,可能得属特异功能。所以,不光从时间上还是技能来说,对公冶长解鸟语只能存疑。

历史典籍上记载的其他能听懂鸟语或兽语的也不乏其人,如《史记》:“秦仲知百鸟之音,与之语,皆应焉”;《左传·僖公二十九年》载介葛虏识牛鸣;《韩非子·解老》记詹何识牛鸣;《周礼·秋官》记载夷隶、貉隶二职掌与牛马鸟兽言。《论衡》:“广汉阳翁伟能听百鸟之音”;《五杂俎》:“……唐僧隆多罗、白龟年俱通鸟兽语”……

单纯地说有人通过对鸟兽的研究,摸到了它们一些规律倒还有几分可信之处。至于听鸟语就能预测祸福,还是令人难以置信。

公冶长是不但解鸟语,前文《论释》即有“后又解猪及燕语,屡验”句。可是,人类与鸟兽毕竟跨界啊,怎么可能?

清代学者崔东壁就认为这些传说都是“荒诞鄙陋”之言。他在《洙泗考信余录》中认为,如果公冶长因为听信鸟儿所说而得羊吃之,却被丢羊者诉之于官吏而入狱,那公冶长此人的德行就值得我们推敲了。为了满足自己的口腹之欲而去拿不属于自己的东西以致陷入牢狱,虽说不上是盗窃,但也不能称之为无罪,孔子又怎么能以“非其罪”来评价他呢?

两棵与四棵

鸟语的事暂且打住,讨论一下公冶长书院的两棵古银杏树。传说是当年孔子与公冶长亲植。民间称“夫妻树”,在大门口一东一西,东雌西雄,如今长得遮天蔽日。今年文旅局发布的视频也声称已经两千五百多年。

银杏传说是这样的:当年公冶长在孔丘门下成绩突出,人品厚重,还凭鸟语绝技护孔子巡游列国,备受孔师青睐。他膝下一小女,品貌俱佳,三千弟子垂涎,只待天缘。一日小女在河边游玩时不慎跌落池中。孔门弟子皆在房中苦读不知,只有公冶长听到窗外雀鸟在说:“有女落水,快来帮忙,救来拜堂!”

公冶长随鸟撒丫跑去,扑通入水,救起女郎。孔圣人知悉大喜,曰:“天作缘,鸟为媒,水相连,千古缘!”遂将女儿嫁给了他。成家后的公冶长回归故里城顶山,办书院讲学授徒。

又是一年芳草绿。孔子思女想婿,携礼看望。其中就特选了两株雄雌银杏苗。夫子认为,此树古称公孙树,千年相依,带去祝夫妻二人千年好合,永结同心,白头偕老。

抵达后当天,女儿在房内准备酒宴,孔子与公冶长持锹铲土,挖窝两个,将银杏载上。孔师走后,公冶长誓不出仕,日浇银杏,逝后诸生秉师遗志,使银杏日泽甘露。现在,银杏长得三十米高,冠幅三百七十五米见方,堪称当今树寿之王,为齐鲁一壮观物景。

耳边有故事,眼前见实景,可谓有鼻子有眼,您能不信吗?

还真不能信。

笔者是读到一篇小学生的日记发现不对头的。小学生叫李希章,民国时期安丘县官庄人,曾在清末安丘东门里的汲新学堂读书。

1913年放秋假,回家后得知祖母为避乱到了城顶山下的车厢,中秋节大伯要去探望,其父令其同去。他从来没到过山区,第二天拉着三个表兄上城顶山逛了书院,并把此行写进了日记。到达书院是这样写的:“沿城顶山巅南行数里,从一个山坡下去,便到了书院。那是我县八景之一,人称‘书院挹秀’。传说那是孔门弟子公冶长读书处,称书院。庙内有四株银杏,非常高大,远远就可望见……”

问题来了,银杏四棵啊,一个中学生不可能把几棵大树说错吧?

后来笔者就此请教负责书院的管理者,他们一惊,我拿出作文,最后不得不承认,原本四棵,两棵抗战时期砍伐了,并找到了被砍伐的树墩。难怪,每次来书院浏览,总觉得现存的两株银杏与庙宇不能对称,种得太偏西,东边太开阔,原来此处的两棵没有七八十年了。

既然栽的数目不对,那就说明公冶长书院千年夫妻树的传说不靠谱,一句话,这树并非孔子和公冶长所植,虽然很古老和高大,但是树龄远没有两千六七百年。

然而,公冶长的传说、书院的传说、与孔子及其女儿的传说,融入了一代又一代安丘人的魂灵中,形成心目中的美好愿望,已经化为非物质文化遗产遗存、三A级风景区打卡胜地,和不宜较真的历史。

□张漱耳

女婿与弟子

公冶长最早的史料存在于《论语》《史记》《孔子家语》,都是晃眼球、有权威的典籍。

《论语》成书于战国初期,约公元前481年至公元前480年间。公冶长在《论语》正文只出现一次,以名字作为篇五篇名。内容说他是孔子女婿。全文不长,迻录如下:

子谓公冶长,‘可妻也。虽在缧绁之中,非其罪也。’以其子妻之。

缧,黑索,绁,挛也。缧绁,意思是捆绑犯人的黑绳索,借指监狱,囚禁。该篇中心思想恐怕不仅是证实了孔子把女儿嫁给公冶长,更积极的意义是褒奖圣人非同常人,能够透过现象看本质,把看似分裂的事情平衡统一地放在一起认识。

《史记》撰写始于汉武帝晚年(公元前104年左右),汉武帝征和二年(公元前91)之前完成。公冶长出现在《史记》《仲尼弟子列传》中,除了复述《论语》的内容,又添加了九个字:“公冶长,齐人,字子长。”

《孔子家语》成书年代虽存在争议,但最晚汉魏时期。公冶长出现在《孔子家语》中的《七十二弟子解》中,内容为:“公冶长,鲁人,字子长。为人能忍耻,孔子以女妻之。”

《孔子家语》与成书差不多时间的《史记》就公冶长生地互相打架,一说齐人,一说鲁人,说明今安丘南部、诸城西北部两地交界地段春秋时期为齐鲁两国边境线,向北几步齐国,向南几步鲁国,没有绝对的对与错。

三典籍不论早晚,都对公冶长为孔子的弟子和女婿无异议。有意思的是,女婿身份也似把双刃剑,它给公冶长带来了其他孔门弟子没有的荣耀,却被后人说三道四。

明代著名文学家、思想家、戏曲家冯梦龙写了本《广笑府》,在卷一《儒箴》中就编排了一则笑话《孔门弟子》。讽刺在一次关系名次的考试中,答案揭晓后,人们就给予各个弟子评论。揭晓一个,议论一个。评判标准五花八门。当公冶长第五的名次出来后,有人惊讶了,说这人平时不见咋的,怎么考得这么高的名次?有个人说,人家有扶持呗!那人接着问,“什么扶持?”回答:“丈人呗。”

《广笑府》里面,既有平民百姓家的狗血彪悍故事,也有历史名人的边角余料,不下近千名人都被冯梦龙拾起来黑过、八卦过。这些都是文人笑话,篇幅短小,读后哈哈一笑而已。不过《孔门弟子》算有点思想性,影射了裙带关系在考试方面的作用,至今不能说过时。

获罪与受奖

古老典籍上公冶长事均寥寥数语,他后来在当地名声大噪,应该是因具有的一项异才:听得懂自然界的鸟语声。

最早的记载是古籍《论释》。该书为皇侃在《论语义疏》提到图书,大概除了皇侃本人,没有人见过。他是南朝吴郡(今江苏苏州)人,生活在公元488年至545年。他说见过这本《论释》,载有公冶长懂鸟语的人物传说,而且故事完整,情节层层相扣,令他过目不忘。传说大意:

公冶长从卫国返鲁国的两国边界处,听见有鸟互相招呼往清溪去食死人肉。没有多远,碰见一位婆婆啼哭。公冶长问因,婆婆说:“我儿出门失踪了。”公冶长说:“刚才听到鸟相呼往清溪食肉,恐怕是您儿。”婆婆去看,果然是儿子尸体。婆婆就告了官。官问她从哪知道的,她说公冶长对说的。官以为公冶长没杀人的话,怎么可能知道?”于是,囚禁了公冶长。审讯问话:“为什么杀人?”公冶长答:“我没杀人。听小鸟说的。”

“那好办,试试你,真的听懂鸟语,就放你;如果不懂,你要偿命。”一日有麻雀停在监狱栅栏乱叫,公冶长听了面带微笑。狱主就问公冶长,麻雀讲的啥,为什么发笑?公冶长说:“麻雀说白莲水边有装粮食的车翻了,拉车的公牛把角折断,粮食收拾不尽,招呼去吃。”狱吏主不信,派人去看,果然如此。于是就把他释放了。

《论释》最起码是本南朝之前的书。这是公冶长因为解鸟语获罪的最早记载。

到了清初,甘肃进士杨纯臣积三十年精力,掇拾旧文,三易其稿,汇集了一部关于孔庭和儒学的集大成巨编,书名《大成通志》,成书虽然于康熙八年(1669),但所记公冶长懂鸟语故事,发生于上溯南朝皇侃那段历史时期。

这个故事将民事命案进一步完善为公冶长受奖。

大意是:公冶长蹲大狱期间,一只乌鸦飞到监牢的窗户上对公冶长说:“齐国人派出了军队侵袭我国的领土,就在沂水的上游、泽山的旁边。快快告诉鲁君加以防御,不要因为迟疑而耽误了时机。”

公冶长赶紧把这个情况告诉了看守监狱的狱吏,央求他禀告鲁君。

鲁君听到后将信将疑,但为了安全起见,还是当即带领军队去鸟儿所说的地方查看,没想到果然发现齐国的军队马上就要到达此地,鲁君果断地发兵应敌。因为出其不意,所以大获全胜,破坏了齐国军队的偷袭计划。

鲁君大喜,回来后把公冶长从监狱里放了出来,并重重地赏赐他,想拜他为大夫,公冶长却坚辞不受。

获罪也好,受奖也罢,公冶长识鸟语的传说故事当形成于两晋南北朝时期。另外,故事中所谓“沂水上、泽山旁”可能印版辨识有误。根据鲁国疆界考证,沂水应为泗水,泽山应为峄山。

公冶长识鸟语故事从两晋南北朝往后,除了《论语义疏》,都是口耳相传,罕有文字。直到清初这本《大成通志》。

到了近现代,公冶长识鸟语传说故事,安丘作为发源地,从上世纪80年代起,迎来空前繁荣,见诸书刊的已有近十篇。不过阅读下来,殊觉遗憾,基本都是第一个故事的翻版,围绕着懂鸟语招致的祸福修修补补,未见创新,此不赘述。

鸟语与鸟占

公冶长懂鸟语的故事听起来有意思,只是可信度却有待考证。毕竟最早的典籍只字未提。鉴于《论释》成书时孔子师徒已经故去七八百年,公冶长有没有这本事存疑。

但是,不可否认的是,自然界的鸟雀有高于人类的先知先觉,通过鸟语声音或情状预测吉凶却是非常远古的存在,它与龟卜、蓍巫、星算、占候等占卜方法一样,为谶纬之学的鸟占术。战国至西汉成书的《山海经》所记,诸山皆多异兽、异鸟,以禽鸟飞翔之状占得天下大水或天下大旱等。《尚书·高宗肜日》就记载了一鸟占之事。说殷商君主武丁祭祀成汤时,有只山鸡飞到祭祀用的鼎上鸣叫,武丁很恐惧,于是其臣祖已作《高宗肜日》。公冶长以鸟鸣解析事物传说与今天民间风俗“喜鹊报喜、乌鸦报丧”难度要高很多,可能得属特异功能。所以,不光从时间上还是技能来说,对公冶长解鸟语只能存疑。

历史典籍上记载的其他能听懂鸟语或兽语的也不乏其人,如《史记》:“秦仲知百鸟之音,与之语,皆应焉”;《左传·僖公二十九年》载介葛虏识牛鸣;《韩非子·解老》记詹何识牛鸣;《周礼·秋官》记载夷隶、貉隶二职掌与牛马鸟兽言。《论衡》:“广汉阳翁伟能听百鸟之音”;《五杂俎》:“……唐僧隆多罗、白龟年俱通鸟兽语”……

单纯地说有人通过对鸟兽的研究,摸到了它们一些规律倒还有几分可信之处。至于听鸟语就能预测祸福,还是令人难以置信。

公冶长是不但解鸟语,前文《论释》即有“后又解猪及燕语,屡验”句。可是,人类与鸟兽毕竟跨界啊,怎么可能?

清代学者崔东壁就认为这些传说都是“荒诞鄙陋”之言。他在《洙泗考信余录》中认为,如果公冶长因为听信鸟儿所说而得羊吃之,却被丢羊者诉之于官吏而入狱,那公冶长此人的德行就值得我们推敲了。为了满足自己的口腹之欲而去拿不属于自己的东西以致陷入牢狱,虽说不上是盗窃,但也不能称之为无罪,孔子又怎么能以“非其罪”来评价他呢?

两棵与四棵

鸟语的事暂且打住,讨论一下公冶长书院的两棵古银杏树。传说是当年孔子与公冶长亲植。民间称“夫妻树”,在大门口一东一西,东雌西雄,如今长得遮天蔽日。今年文旅局发布的视频也声称已经两千五百多年。

银杏传说是这样的:当年公冶长在孔丘门下成绩突出,人品厚重,还凭鸟语绝技护孔子巡游列国,备受孔师青睐。他膝下一小女,品貌俱佳,三千弟子垂涎,只待天缘。一日小女在河边游玩时不慎跌落池中。孔门弟子皆在房中苦读不知,只有公冶长听到窗外雀鸟在说:“有女落水,快来帮忙,救来拜堂!”

公冶长随鸟撒丫跑去,扑通入水,救起女郎。孔圣人知悉大喜,曰:“天作缘,鸟为媒,水相连,千古缘!”遂将女儿嫁给了他。成家后的公冶长回归故里城顶山,办书院讲学授徒。

又是一年芳草绿。孔子思女想婿,携礼看望。其中就特选了两株雄雌银杏苗。夫子认为,此树古称公孙树,千年相依,带去祝夫妻二人千年好合,永结同心,白头偕老。

抵达后当天,女儿在房内准备酒宴,孔子与公冶长持锹铲土,挖窝两个,将银杏载上。孔师走后,公冶长誓不出仕,日浇银杏,逝后诸生秉师遗志,使银杏日泽甘露。现在,银杏长得三十米高,冠幅三百七十五米见方,堪称当今树寿之王,为齐鲁一壮观物景。

耳边有故事,眼前见实景,可谓有鼻子有眼,您能不信吗?

还真不能信。

笔者是读到一篇小学生的日记发现不对头的。小学生叫李希章,民国时期安丘县官庄人,曾在清末安丘东门里的汲新学堂读书。

1913年放秋假,回家后得知祖母为避乱到了城顶山下的车厢,中秋节大伯要去探望,其父令其同去。他从来没到过山区,第二天拉着三个表兄上城顶山逛了书院,并把此行写进了日记。到达书院是这样写的:“沿城顶山巅南行数里,从一个山坡下去,便到了书院。那是我县八景之一,人称‘书院挹秀’。传说那是孔门弟子公冶长读书处,称书院。庙内有四株银杏,非常高大,远远就可望见……”

问题来了,银杏四棵啊,一个中学生不可能把几棵大树说错吧?

后来笔者就此请教负责书院的管理者,他们一惊,我拿出作文,最后不得不承认,原本四棵,两棵抗战时期砍伐了,并找到了被砍伐的树墩。难怪,每次来书院浏览,总觉得现存的两株银杏与庙宇不能对称,种得太偏西,东边太开阔,原来此处的两棵没有七八十年了。

既然栽的数目不对,那就说明公冶长书院千年夫妻树的传说不靠谱,一句话,这树并非孔子和公冶长所植,虽然很古老和高大,但是树龄远没有两千六七百年。

然而,公冶长的传说、书院的传说、与孔子及其女儿的传说,融入了一代又一代安丘人的魂灵中,形成心目中的美好愿望,已经化为非物质文化遗产遗存、三A级风景区打卡胜地,和不宜较真的历史。