杨懋春和一个中国村庄:山东台头

齐鲁晚报 2024年04月06日

□许志杰

从胶州湾走向世界

一个中国村庄——山东台头,是一本书的名字。作者杨懋春,1904年4月16日生于山东省胶县(今胶州市)东南乡台头村一个耕读之家,高中毕业后被保送到齐鲁大学文学院社会历史学系读书,毕业时留校工作。1930年到燕京大学研究院,主修乡村社会学,跟随梁漱溟在山东邹平乡村建设研究院,学习乡村建设的理论与实践。其后在山东省内多所中小学任校长和教员,直到1937年初再次回到齐鲁大学任教。当年底,日军占领济南,齐鲁大学主体搬迁至四川成都办学,济南只有包括杨懋春在内的极少数留守的中外籍教师。1939年杨懋春得到一项赴美留学的奖学金,先后在康奈尔大学完成硕士和哲学博士论文并获得相应学位。就在杨懋春准备返国回乡时,太平洋战争爆发,一切通行邮轮全部中断,回国日程无限推迟。此间应邀到哥伦比亚大学人类学系,负责中国乡村文化与农家生活的研究课题,杨懋春的研究成果,就是《一个中国村庄:山东台头》。

台头村是杨懋春生长的地方。“选择台头村为研究对象,是因为作者在那里出生并在那里长大,高中以前一直生活在那里。直到最近几年,他每年还至少回村一次,暂住几天到几个月不等。他一直和台头村的亲属保持着联系,所以他知道村庄里的日常生活和偶发的重大事件。这项研究是对作者本人所见、所闻、所经验的事实的记录。”这里杨懋春用了第三人称加以叙述,将自己称之为“他”,是要将自己从这个“台头村人”偏狭的地理概念和情感纠缠中拉出来,置于一个研究者的身份,尽量做到“超脱”,进而客观公正。

杨懋春发现,在台头村“家庭是初级群体”,在大家庭中确实可能有两三个基本小单位,比如已婚儿子与其妻子和孩子,他们在家庭中构成一个排他的群体。但只要所有成员生活在同一屋檐下,一起工作和吃饭,家庭就是一个统一的初级群体。“村庄是次级群体。在家庭和村庄之间,存在着各种过渡性的集团——宗族、邻里、以相似的社会或经济地位为基础或以学校为基础的家庭联合以及宗教团体。村庄之外是集镇,它以松散但明显的联系把所有村庄都结合起来。集镇代表着一个大的地区,在集镇与村庄之间过渡性纽带是小村庄结成的群体,以及分散在两三个临近村庄的同宗家庭结成的群体。”

为此,杨懋春理出最好的叙述方法是选择社区日常生活中最重要的方面——经济、社会、政治、宗教、教育——分别加以详述。杨懋春花了一年半时间,用英文写出了《一个中国农村》一书。在写作过程中,美国著名文化人类学家林登教授始终给予密切关注,并应约为该书出版写了序言。林登教授这样评价:“虽然这项研究不是此类研究中最早的,但我认为是最成功的研究之一。杨博士对他的村庄的熟悉程度不亚于当地村民。又能用科学的无偏颇的态度进行研究。”

正因如此,《一个中国农村》1945年9月由哥伦比亚大学出版之后,反响远超预期,当年就得以再版。杨懋春说:“在这本书内,我用自己生长于山东农村的经验与在美国所受文化人类学的训练,把我的家乡台头村作了深入的、系统的,既科学又富人情味的诠释。出版后立即受到美国文化人类学界及社会学界人士的推崇,成为学术性的畅销书,自出版至今已四十年(1985年),仍每年有销路。英语世界各大学的文化人类学系与社会学系,以其为必读参考书。美国的大小图书馆中几均置有此书。”

该书的出版,在中国学界同样引起极大关注,与费孝通著《江村经济》、林耀华著《金翼》、许烺光著《祖荫下》,并称为早期中国人类学里程碑式教科书。稍有遗憾的是,《江村经济》《祖荫下》先后在国内发行,而杨懋春的《一个中国农村》一直未能以中文版与国内读者见面,时光一越而过近60年,直到2001年才由张雄、沈炜、秦美珠翻译,江苏人民出版社出版,书名定为《一个中国村庄:山东台头》。

1945年日本宣布无条件投降,身在美国的杨懋春立即回国,投入到母校齐鲁大学的复原复建工作,在著名考古学家吴金鼎不幸病逝以后,出任空缺的齐大文理学院院长、文学院院长,并负责筹建农学院。1948年受美国康奈尔大学邀请讲学,“不料到这一去竟成了我与母校齐鲁大学的永诀”,无奈留美的杨懋春先后担任康奈尔大学、斯坦福大学、密歇根州立大学客座教授,华盛顿州立大学研究教授,重点作“中国历史与文化”以及文化人类学和乡村社会学研究。1958年秋受邀任台湾大学农学院教授,创办农业推广系,主持“乡村社会经济研究所”。

台头,从胶州湾畔一个寂寂无名的小村庄,成为名传世界的一个中国村庄。杨懋春为家乡代言,劳苦功高。

1945年以前的台头村

根据《一个中国村庄:山东台头》的描述,1945年以前的村庄大致这样:台头村坐落在胶州湾西南岸群山环抱的一片平坦的土地上,从台头村往东穿过胶州湾是一个小半岛,青岛城就位于该半岛的南端。

台头村所在的地区是中国最古老的农业区之一,居民几乎是清一色的农民,他们住在稠密的村庄里,耕种着自己的土地。这个地区大约有二十个村庄和一个乡镇。乡镇就是辛安镇,是该地区唯一的集市中心。台头村大约在辛安镇南三分之二英里(约2.145里)的地方,有一条新建的大路与辛安镇相通。台头村与外部的交通相对比较便捷,有经过改进的陆路交通线和现代海轮。村民如果要去青岛,就沿大路向南到薛家岛的小港,再从那里乘汽轮穿过胶州湾。天气好的时候,胶州湾上还有许多帆船横渡的航线。台头村在行政区划上隶属胶县,但对交通网的观察表明它到青岛的距离比到县城要近得多,因而它与青岛的联系也比它与县城的联系更加重要。

台头村西面是当地最高的小珍珠山,四条小河由西往东流经这里。村南边的小河叫台头河,北面地势较高,以台地的形式一直延伸到小珍珠山脚下。台头河南面向下伸展,河谷中有低地,由山区向东冲入海洋的水流冲击而成。台头村的村名就源于这种地形:“台”的意思是台地或台阶;“头”的意思是终结。

低洼地是这个地区极少几块适合种水稻的土地,耕地分布在村庄四周,村庄可大致分成两部分:居住区和外围区。居住区位于台头河北岸,沿着弓一样弯曲的台头河是条大街,从大街分支出的小路向南北延伸。与大街相连的小巷大多向北延伸,大多数居民住在大街的北面。

大街的中心区很宽阔,南面临河,可以看到开阔的田园风光,殷实的人家沿着河岸修筑了几段河堤,上面种着成排的杨柳,这儿是村庄的社交中心和公共广场。较好的房子都位于村中心。村里有四大家族,胡同把居住区分成四大块。第一块是村中最大的家族潘姓家族居住区,第二块是陈姓家族居住区,第三块是杨姓家族居住区,第四块是刘姓家族的居住区。紧挨着居住区的是菜园和打谷场,园地外面是四个家族的墓地。

很难说清台头村人口的确切数字,有学者依据1929年到1933年资料推研,中国农业家庭的平均成员是5.21人。根据杨懋春本人的粗略观察分析,台头村可能高于这个数字。以台头村大致120个家庭计算,总人数当在720人上下。成人的平均寿命大约是六七十岁,女子的寿命比男子短,这也许是因为她们要生孩子,工作辛苦而饮食通常不如男子。台头村的人口一直比较稳定,很少有家庭迁离,人口流动也只是有人到青岛、胶县打工,但人数很少。

按照食物消费情况,台头村有四种生活水平分类,最低的是以地瓜为主食,好一点的是地瓜偶尔加一点黍米,掺杂食用。这两种家庭几乎一年到头吃不上一次肉(主要指猪肉)。中等偏上的家庭则是小米加一些小麦,最好的家庭是以小麦为主。即便如此,后两类家庭也只是偶尔吃一次肉,一般是在过年的时候。

止于1945年杨懋春的著作问世,地处胶州湾畔的台头村当时虽然村民生活拮据,但在全国农村算中等偏上水平,至少每年绝大部分时间有粮果腹,罕有饿死人的情况发生。

台头村的改变与现状

2023年盛夏,作者来到台头村。现在这里行政区划为青岛市西海岸新区辛安街道办事处。清晨从青岛石老人海湾畔出发,跨过胶州湾大桥,一个多小时便到达台头村,此外还有胶州湾海底隧道和轻轨电车与之相连。

在村子的外围找了一个停车场把车安顿下来,就进入一条看上去像是村子中央大街的道路,《一个中国村庄:山东台头》中写了“大街的中心区很宽阔”,可能是这天实在太热,加之临近中午,大街上的人不多,但是街道两旁的各种小店和摊位却是一家挨着一家。街道两旁的房子一座紧接着一座,非常拥挤,有的两层,有的三层,北方地区过去那种典型的低矮平房,在这条大街以及可见的各条小胡同、小巷子里很难看到了。我问一位摊主,这里是台头村吗,得到的回答是肯定的。我说原来这里不是一个只有一百多户的小村吗,现在怎么变成一个这么多人的镇子了。摊主说,这两年人还少了呢,前些年仅租赁房屋居住的外地人就有好几万,晚上的景不比青岛市里差。

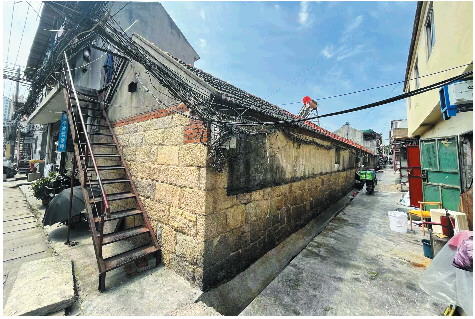

沿着街区走,街南的台头河已经被各种建筑遮挡,令人惊喜的是书中介绍的村里房子还留存了一些,大部分在台头河北,虽然有些破败,老样子清晰可见。在当地人指引下,来到台头村的村委会,大门口的上方有“青岛西海岸新区社区党群服务站辛安街道台头社区”的牌子,这应该是现在台头村的正式全称。里边是一个很大的院子,在一间办公室见了几个人。我讲明意图,他们都知道杨懋春这个人,又问了几个问题,他们都说不清楚。我问有没有台头村的村志或资料,回答说没有,前些日子有一本杨懋春的书,不知被谁拿走了。我想应该就是《一个中国村庄:山东台头》。他们告诉我,村西头路北有一家姓杨的,那就是杨懋春的侄孙,杨懋春哥哥的亲孙子。按图索骥,吃了闭门羹。房客说,他平时不在家,这个村里的人大部分都住到村北的楼房去了,找他们得靠碰运气。

从村东头进,又从村西头出来,围着村子转了一圈,村子的四周都是宽阔的马路,村北还建起了“市民文化中心”,这里已经成为台头村人现在的社交中心和公共广场。原来相隔两华里路程的辛安镇已经与台头村隔街相连,成为一个综合体。台头社区户籍人口1500多人,占地面积达到了18000平方米。社区内有澳柯玛、海尔等大中型企业十多家,聚集大量的外来打工人员,这也是目前住在台头村的主要人群,成为繁荣台头经济的生力军。

从1945年到2023年,台头村作为中国人类社会学和乡村建设社区研究范例,发生了翻天覆地的变化。与杨懋春先生所见、所闻、生活了很久的故土家乡,不可同窗观之。1988年杨先生在台北去世。如《一个中国村庄:山东台头》译者序言所说:“杨先生进行这项研究时,中国乡村正处于战争废墟上全面恢复和重建的时候。杨先生希望通过他的研究能真正了解中国农民的境遇,使中国乡村复兴运动更加健康顺利地发展。”

今日台头村,正是顺应了杨懋春先生的研究欲求,当为之欣慰。

(本文作者为高级记者,媒体从业者)

从胶州湾走向世界

一个中国村庄——山东台头,是一本书的名字。作者杨懋春,1904年4月16日生于山东省胶县(今胶州市)东南乡台头村一个耕读之家,高中毕业后被保送到齐鲁大学文学院社会历史学系读书,毕业时留校工作。1930年到燕京大学研究院,主修乡村社会学,跟随梁漱溟在山东邹平乡村建设研究院,学习乡村建设的理论与实践。其后在山东省内多所中小学任校长和教员,直到1937年初再次回到齐鲁大学任教。当年底,日军占领济南,齐鲁大学主体搬迁至四川成都办学,济南只有包括杨懋春在内的极少数留守的中外籍教师。1939年杨懋春得到一项赴美留学的奖学金,先后在康奈尔大学完成硕士和哲学博士论文并获得相应学位。就在杨懋春准备返国回乡时,太平洋战争爆发,一切通行邮轮全部中断,回国日程无限推迟。此间应邀到哥伦比亚大学人类学系,负责中国乡村文化与农家生活的研究课题,杨懋春的研究成果,就是《一个中国村庄:山东台头》。

台头村是杨懋春生长的地方。“选择台头村为研究对象,是因为作者在那里出生并在那里长大,高中以前一直生活在那里。直到最近几年,他每年还至少回村一次,暂住几天到几个月不等。他一直和台头村的亲属保持着联系,所以他知道村庄里的日常生活和偶发的重大事件。这项研究是对作者本人所见、所闻、所经验的事实的记录。”这里杨懋春用了第三人称加以叙述,将自己称之为“他”,是要将自己从这个“台头村人”偏狭的地理概念和情感纠缠中拉出来,置于一个研究者的身份,尽量做到“超脱”,进而客观公正。

杨懋春发现,在台头村“家庭是初级群体”,在大家庭中确实可能有两三个基本小单位,比如已婚儿子与其妻子和孩子,他们在家庭中构成一个排他的群体。但只要所有成员生活在同一屋檐下,一起工作和吃饭,家庭就是一个统一的初级群体。“村庄是次级群体。在家庭和村庄之间,存在着各种过渡性的集团——宗族、邻里、以相似的社会或经济地位为基础或以学校为基础的家庭联合以及宗教团体。村庄之外是集镇,它以松散但明显的联系把所有村庄都结合起来。集镇代表着一个大的地区,在集镇与村庄之间过渡性纽带是小村庄结成的群体,以及分散在两三个临近村庄的同宗家庭结成的群体。”

为此,杨懋春理出最好的叙述方法是选择社区日常生活中最重要的方面——经济、社会、政治、宗教、教育——分别加以详述。杨懋春花了一年半时间,用英文写出了《一个中国农村》一书。在写作过程中,美国著名文化人类学家林登教授始终给予密切关注,并应约为该书出版写了序言。林登教授这样评价:“虽然这项研究不是此类研究中最早的,但我认为是最成功的研究之一。杨博士对他的村庄的熟悉程度不亚于当地村民。又能用科学的无偏颇的态度进行研究。”

正因如此,《一个中国农村》1945年9月由哥伦比亚大学出版之后,反响远超预期,当年就得以再版。杨懋春说:“在这本书内,我用自己生长于山东农村的经验与在美国所受文化人类学的训练,把我的家乡台头村作了深入的、系统的,既科学又富人情味的诠释。出版后立即受到美国文化人类学界及社会学界人士的推崇,成为学术性的畅销书,自出版至今已四十年(1985年),仍每年有销路。英语世界各大学的文化人类学系与社会学系,以其为必读参考书。美国的大小图书馆中几均置有此书。”

该书的出版,在中国学界同样引起极大关注,与费孝通著《江村经济》、林耀华著《金翼》、许烺光著《祖荫下》,并称为早期中国人类学里程碑式教科书。稍有遗憾的是,《江村经济》《祖荫下》先后在国内发行,而杨懋春的《一个中国农村》一直未能以中文版与国内读者见面,时光一越而过近60年,直到2001年才由张雄、沈炜、秦美珠翻译,江苏人民出版社出版,书名定为《一个中国村庄:山东台头》。

1945年日本宣布无条件投降,身在美国的杨懋春立即回国,投入到母校齐鲁大学的复原复建工作,在著名考古学家吴金鼎不幸病逝以后,出任空缺的齐大文理学院院长、文学院院长,并负责筹建农学院。1948年受美国康奈尔大学邀请讲学,“不料到这一去竟成了我与母校齐鲁大学的永诀”,无奈留美的杨懋春先后担任康奈尔大学、斯坦福大学、密歇根州立大学客座教授,华盛顿州立大学研究教授,重点作“中国历史与文化”以及文化人类学和乡村社会学研究。1958年秋受邀任台湾大学农学院教授,创办农业推广系,主持“乡村社会经济研究所”。

台头,从胶州湾畔一个寂寂无名的小村庄,成为名传世界的一个中国村庄。杨懋春为家乡代言,劳苦功高。

1945年以前的台头村

根据《一个中国村庄:山东台头》的描述,1945年以前的村庄大致这样:台头村坐落在胶州湾西南岸群山环抱的一片平坦的土地上,从台头村往东穿过胶州湾是一个小半岛,青岛城就位于该半岛的南端。

台头村所在的地区是中国最古老的农业区之一,居民几乎是清一色的农民,他们住在稠密的村庄里,耕种着自己的土地。这个地区大约有二十个村庄和一个乡镇。乡镇就是辛安镇,是该地区唯一的集市中心。台头村大约在辛安镇南三分之二英里(约2.145里)的地方,有一条新建的大路与辛安镇相通。台头村与外部的交通相对比较便捷,有经过改进的陆路交通线和现代海轮。村民如果要去青岛,就沿大路向南到薛家岛的小港,再从那里乘汽轮穿过胶州湾。天气好的时候,胶州湾上还有许多帆船横渡的航线。台头村在行政区划上隶属胶县,但对交通网的观察表明它到青岛的距离比到县城要近得多,因而它与青岛的联系也比它与县城的联系更加重要。

台头村西面是当地最高的小珍珠山,四条小河由西往东流经这里。村南边的小河叫台头河,北面地势较高,以台地的形式一直延伸到小珍珠山脚下。台头河南面向下伸展,河谷中有低地,由山区向东冲入海洋的水流冲击而成。台头村的村名就源于这种地形:“台”的意思是台地或台阶;“头”的意思是终结。

低洼地是这个地区极少几块适合种水稻的土地,耕地分布在村庄四周,村庄可大致分成两部分:居住区和外围区。居住区位于台头河北岸,沿着弓一样弯曲的台头河是条大街,从大街分支出的小路向南北延伸。与大街相连的小巷大多向北延伸,大多数居民住在大街的北面。

大街的中心区很宽阔,南面临河,可以看到开阔的田园风光,殷实的人家沿着河岸修筑了几段河堤,上面种着成排的杨柳,这儿是村庄的社交中心和公共广场。较好的房子都位于村中心。村里有四大家族,胡同把居住区分成四大块。第一块是村中最大的家族潘姓家族居住区,第二块是陈姓家族居住区,第三块是杨姓家族居住区,第四块是刘姓家族的居住区。紧挨着居住区的是菜园和打谷场,园地外面是四个家族的墓地。

很难说清台头村人口的确切数字,有学者依据1929年到1933年资料推研,中国农业家庭的平均成员是5.21人。根据杨懋春本人的粗略观察分析,台头村可能高于这个数字。以台头村大致120个家庭计算,总人数当在720人上下。成人的平均寿命大约是六七十岁,女子的寿命比男子短,这也许是因为她们要生孩子,工作辛苦而饮食通常不如男子。台头村的人口一直比较稳定,很少有家庭迁离,人口流动也只是有人到青岛、胶县打工,但人数很少。

按照食物消费情况,台头村有四种生活水平分类,最低的是以地瓜为主食,好一点的是地瓜偶尔加一点黍米,掺杂食用。这两种家庭几乎一年到头吃不上一次肉(主要指猪肉)。中等偏上的家庭则是小米加一些小麦,最好的家庭是以小麦为主。即便如此,后两类家庭也只是偶尔吃一次肉,一般是在过年的时候。

止于1945年杨懋春的著作问世,地处胶州湾畔的台头村当时虽然村民生活拮据,但在全国农村算中等偏上水平,至少每年绝大部分时间有粮果腹,罕有饿死人的情况发生。

台头村的改变与现状

2023年盛夏,作者来到台头村。现在这里行政区划为青岛市西海岸新区辛安街道办事处。清晨从青岛石老人海湾畔出发,跨过胶州湾大桥,一个多小时便到达台头村,此外还有胶州湾海底隧道和轻轨电车与之相连。

在村子的外围找了一个停车场把车安顿下来,就进入一条看上去像是村子中央大街的道路,《一个中国村庄:山东台头》中写了“大街的中心区很宽阔”,可能是这天实在太热,加之临近中午,大街上的人不多,但是街道两旁的各种小店和摊位却是一家挨着一家。街道两旁的房子一座紧接着一座,非常拥挤,有的两层,有的三层,北方地区过去那种典型的低矮平房,在这条大街以及可见的各条小胡同、小巷子里很难看到了。我问一位摊主,这里是台头村吗,得到的回答是肯定的。我说原来这里不是一个只有一百多户的小村吗,现在怎么变成一个这么多人的镇子了。摊主说,这两年人还少了呢,前些年仅租赁房屋居住的外地人就有好几万,晚上的景不比青岛市里差。

沿着街区走,街南的台头河已经被各种建筑遮挡,令人惊喜的是书中介绍的村里房子还留存了一些,大部分在台头河北,虽然有些破败,老样子清晰可见。在当地人指引下,来到台头村的村委会,大门口的上方有“青岛西海岸新区社区党群服务站辛安街道台头社区”的牌子,这应该是现在台头村的正式全称。里边是一个很大的院子,在一间办公室见了几个人。我讲明意图,他们都知道杨懋春这个人,又问了几个问题,他们都说不清楚。我问有没有台头村的村志或资料,回答说没有,前些日子有一本杨懋春的书,不知被谁拿走了。我想应该就是《一个中国村庄:山东台头》。他们告诉我,村西头路北有一家姓杨的,那就是杨懋春的侄孙,杨懋春哥哥的亲孙子。按图索骥,吃了闭门羹。房客说,他平时不在家,这个村里的人大部分都住到村北的楼房去了,找他们得靠碰运气。

从村东头进,又从村西头出来,围着村子转了一圈,村子的四周都是宽阔的马路,村北还建起了“市民文化中心”,这里已经成为台头村人现在的社交中心和公共广场。原来相隔两华里路程的辛安镇已经与台头村隔街相连,成为一个综合体。台头社区户籍人口1500多人,占地面积达到了18000平方米。社区内有澳柯玛、海尔等大中型企业十多家,聚集大量的外来打工人员,这也是目前住在台头村的主要人群,成为繁荣台头经济的生力军。

从1945年到2023年,台头村作为中国人类社会学和乡村建设社区研究范例,发生了翻天覆地的变化。与杨懋春先生所见、所闻、生活了很久的故土家乡,不可同窗观之。1988年杨先生在台北去世。如《一个中国村庄:山东台头》译者序言所说:“杨先生进行这项研究时,中国乡村正处于战争废墟上全面恢复和重建的时候。杨先生希望通过他的研究能真正了解中国农民的境遇,使中国乡村复兴运动更加健康顺利地发展。”

今日台头村,正是顺应了杨懋春先生的研究欲求,当为之欣慰。

(本文作者为高级记者,媒体从业者)