巴东百姓为何千里迢迢送来一块石头

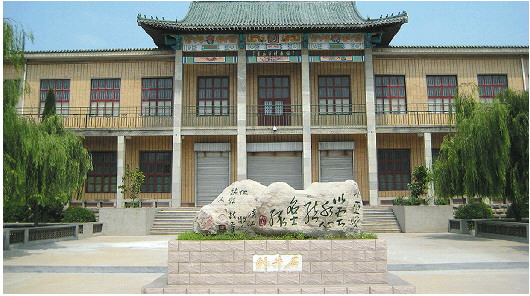

安丘市博物馆一块“廉石”见证清官佳话

齐鲁晚报 2024年04月06日

说起湖北恩施土家族苗族自治州巴东县,可能很多人都会想到陈行甲。陈行甲当年在巴东县委书记任上曾荣获“全国优秀县委书记”称号,是人民的好干部。其实在二百年前,有位巴东县知县也堪称“好干部”,且“有石为证”。这块石头被称为“廉石”,曾经安放在安丘城西宋家园村,今迁至安丘市博物馆院内,因其形似卧牛也俗称“卧牛石”。

中国历史上仅有两块百姓主动送给官员的“廉石”,一块为东汉大臣陆绩卸任郁林郡(今属广西)太守时走水路,因为除了简单的行李并无余财,船工和百姓担心船轻倾覆,弄来了一块“压舱石”,抵达后此石放到了陆绩宅前,作为“廉石”纪念。另一块就是安丘县博物馆的这块“廉石”,这块石头是因安丘籍进士、湖北巴东县知县曹锡田离任时的一句戏言运来。我们就来说说曹锡田的故事。

□张漱耳

科举坎坷

曹锡田,字建福,号琴舫,系明清安丘名门望族曹家后裔。安丘曹氏家族是山东史上最牛的28个文化世家之一。自明洪武二年(1369),世祖曹讳德从曹州迁来安丘莲池里(今安丘石堆镇大莲池)以来,以儒起家,计考取进士八名,其中八世曹一麟、曹一凤,十世曹廷辅、曹铨衡,十二世曹贞吉、曹申吉为三对兄弟进士,可谓进士门里出,一时风头无两。

曹锡田为第十四世,是十三世曹赞善的次子,生于乾隆四十三年(1778),这一支已迁移安丘县城东关。实话实说,到他这代,曹家已经落魄衰败,曹锡田完全是靠日夜不息,刻苦学习出人头地。这么说吧,每夜子时之前他就没睡过,凭借惊人的体力和精力备考。但他的进士之路却不平坦。

弱冠时首次应嘉庆戊午乡试。乡试考三科,第一科“辄以伟文邀堂鉴”,即答题最快,第一个交卷请考官阅示,结果此表现立即遭人嫉妒,第二科交卷后誊录人为少了一段。志书原文:“次科设计属謄録者,割裂卷幅,屈被落遗”。第二次嘉庆辛酉乡试也没有得中,没记载原因,估计也为人“设计”。第三次参加嘉庆甲子乡试仍被陷害,因“硃书错误过多,故迟未及荐”。即本年乡试阅卷完成了,卷子没被举荐,又是出在誊录一关,说错误多,没优先予誊录。幸得时在山东为官的滇南文化学者刘大绅赏识怜才,破格予以中举,由此成为其门生。

刘大绅辞官回云南,曹锡田又重新开启进士之路,却屡以额满见遗。原来,明清一代取士根据省份搞平衡,各省名额是有限制的,超出就会删掉一部分,哪一部分被删,哪一部分被留,要看各自背景和人脉关系。而据民国《续安邱新志·文苑传》记曹锡田:“性孤介,笃学好古,不谐世俗”字句可知其为人耿直方正,不随流俗。性格决定命运。如此必然受到排挤。他直到嘉庆二十二年丁丑(1817),方以第三甲一百二十八名中进士,这时已经39岁了。县人戏称“起了个早五更,赶了个晚集。”

巴东为官

考中进士后曹锡田被诏命为湖北省巴东县知县,例授文林郎。

巴东地处长江中上游,因居古巴东郡之东而名,隶属恩施土家族苗族自治州,当地百姓以打渔为生。在此为官有一陋习,凡新知县上任,各船埠须集资奉献,曹锡田秉承曹氏祖教,一心要做关心百姓疾苦的清官。所以到任后第一件事,就是发布告革除了这一规定,拒绝属下发动百姓为他馈赠。

不收钱还全力为百姓办事。清代七品县官主要业务就是断案。鉴于江上水霸海盗猖獗,巴东渔民发生了冤情因交通原因不能上达,曹锡田便在江边结排连筏、架设帷帐,在名曰“帆下琴舫”受理渔民诉讼,现场办案。他头脑聪明,体恤民情,善于调查取证,断了很多保护渔民利益、打击邪恶势力的案子。

曹锡田作为进士文人,颇具人文情怀。不管对巴东还是家乡,非常青睐两地人文景观。那时节,巴东渔民时常听到“帆下琴舫”传出的曹知县办案之余的操琴吟哦声。

曹锡田在巴东任上,还发生了一件事。他认识的湖北当地一位文人知己,因不去巴结权贵得罪上司,上司要禀奏朝延发配其去西北大漠。曹锡田闻知此事,着急忙慌想对策帮助朋友。他连夜拜见那位上司。上司纳闷儿:都传曹知县不攀附权贵,清高得很,今天怎么为说情找上门来了?寒暄几句后,方弄明白曹锡田原来是为了朋友。上司说:“曹知县,不发配是不行的,但是你从不轻易求人,我也给你个面子,你说发配哪里吧!”

曹锡田没有准备,稍一思索连忙说:“我家乡安丘城东有一座高山,名曰摩天岭,有歌谣说,摩天岭,摩天岭,十八双铁鞋爬不到顶。山高路陡,山上水无一滴,寸草不生。此处最适合发配治罪了。能否请您奏上发配至此?”于是,曹锡田的文人朋友就发配到了安丘的摩天岭。哪有什么“摩天岭”?这里是山清水秀,鸟语花香的青云山!摩天岭只不过是他顺口绉的。来到后朋友方知他用心良苦,非常感激,安心在此兴建寺庙,保佑人寿年丰。最后定居附近高家沟颐养天年,寿终正寝。

曹锡田来自北方,觉得百姓仅靠单一的打渔是不行的,于是倡导其他农事活动,组织兴修水利,围堤造田,通过发展农牧业,拓展生计门路。

按照大清惯例,知县任上三年后政绩考核合格,应该得到晋升,由于曹锡田禀性耿介,不善谄媚,尽管百姓一片叫好,却抵不上考察者一句不满意话。三年下来,换来的只是改任邻县湖北兴山知县的圣旨。面对职位没变的新任命,宛如一瓢冷水将他原本高昂的斗志和热忱浇灭。鉴于当下奸臣当道,他联想到几位先祖遭际以及老师刘大绅的选择,感觉前程灰暗,加上一直具有的乡愁,竟然就此结束了官场生涯,归耕田园。

道别百姓

由于任职期间两袖清风,妻儿老小生活俭朴,布衣粗食,家当也没怎么收拾,其实也没的收拾,仅一个书箱和简朴的行李而已。为了不惊扰百姓,告别那天,他选择拂晓时分,挑起背囊,携儿带女,奔向码头。

谁知来到码头一看,码头上早已站满了前来送行的百姓,密密麻麻,水泄不通,很多人是从乡下远处闻讯赶来的。当看到他如此简单的行囊,说什么也不让他上船。

几个带头的乡绅说,咱巴东历来出清官,您可是继寇准大人之后的第二个清廉县令。我们想了半天,也没有想出合适的礼物,就让人写了“琴舫秋水”匾额一块相赠。大伙儿都说,仅此不足以壮您行色。这样吧,您在巴东为官已经多年,看中了巴东什么东西,这回把它带上。

曹锡田连连作揖,并用好言抚慰大家:“什么都比不了乡亲们的情意。木匾既然写了,也就代表了,只带它吧!

乡绅哪里肯依,让他非要说出几样。原话是:“曹公治理巴东数年,所喜为何?总有一二吧?”

曹锡田拗不过,眼含热泪,站在船上强笑着说:“惟喜当地的草鞋和东山一块卧牛石。”

一听这话,大家知他这是随口说笑的戏言,只好洒泪放行。直到看见小船变成了一个小点点,码头上的人才散去。

玩笑当真

俗话说,无官一身轻。曹锡田回到家乡后,在县城西汶河岸边找了一个安身之所,每日享受田园生活,巴东的经历渐渐淡去。

谁知一年后的一天,曹锡田因为在菜地架挡风障闪了腰,正在家里的炕上休息,忽听大门口街上传出有湖北一带口音的喧哗,他感到亲切,不顾身子不适,连忙出门探个究竟。于是一眼就发现了巴东的十多个百姓,来到了门口找他,他们牵着几头老牛,给他送来了他离开巴东所说的“东山一块卧牛石”,以及十几双巴东百姓编织的草鞋。曹锡田目量了一下那块灰褐色的大石头,高和宽足有三尺(1.2米高、宽1.02米)多,长一丈(3.4米)多,怕是得五六吨重,不禁一惊:“我那是开玩笑啊,你们怎么能当真呢?这么重的石头,上千里路,你们怎么运来的?”

运石的百姓说:“不很费事,靠滚木,牛拉人推,无非走得慢了些。现在又是冬天,不少难走路还可以泼水结冰,很轻快的。”

一向爱民如子的他听后更加心疼百姓,一个劲地为自己临走开的玩笑懊悔不已。运石百姓自发表达衷佩,说:“公治巴东,为民不遗余力,两袖清风而归,一块石头、几双草鞋价值几何?此乃巴东父老之心意也。”

百姓千里送石牛,送的是深情和口碑。这就是做官清廉与正直的力量!

曹锡田将卧牛石安放在城西自家院内,题写“小巫峡”请工匠镌刻于石上。小巫峡是巴东老县城江上五华里的一处名胜,曹锡田刻此,永记石之来处。巴东百姓千里迢迢为曹锡田送卧牛石的故事,在当地颂为佳话,且流传甚广。于是,凡来安丘的官吏,或有些名气的文人墨客,纷纷前往曹锡田家观赏、赋诗、题字。于是,没有多少日子,卧牛石便成为书法石刻艺术品。石周围就布满了“以云水心结名士缘”,“峡江牧人粹笔”,“作扫壁人”,“水天一色”,“鲸云”,“有扶鳌之力”,“布衣吏”,“相知在半儒半吏半俗半僧之间”等名言佳句,字体真、草、隶、篆都有,还有数十块方、圆、椭圆型图章。

曹锡田卒于咸丰十年(1860)十一月二十七日,享年82岁,在那个时代这是高寿。去世时已不在城西家园,而是晚年退隐之地潍河西岸的松山别业。他的小女儿因嫁此地逄王望族周氏,松山别业是他与亲家合建的休闲憩养之所。

廉石纷争

由于时过境迁,曹锡田的家园数易其主,存放卧牛石之地形成了一个村落,名曰宋家园。

标志着曹锡田做官名望的卧牛石被人遗忘。到了上世纪六十年代末,“卧牛石”蒙受“四旧”罪名,被砸去了牛头和牛尾,不仅已看不出卧牛形状,最后还被推进数米深的地窖,掀了个牛肚朝天,半截身子埋于土内。到了改革开放之后,才重新被人记起并寻到,安放于安丘县博物馆大院。不料,期间卧牛石突然被质疑,认为这不是卧牛石,更像卧龙石。

卧龙石也是安丘县城的名石,其主人是另一名门望族的张家,他们在清初时从当地雹泉运来县城一巨石。张家后人考证不是卧牛石,而是卧龙石。到底是牛还是龙,展开了旷日持久的纷争。

张家的考据是祖辈文学文史家张贞在他的《渠丘耳梦录》丁集中有一篇《雹泉奇石》记载其事。例如文章说到运卧龙石到安丘城,这样记述:我的叔父、侍御公曾经选取一块奇石,放置在西园里。这块奇石在山中与其它奇石相比,数它最小,但仍然需要一百头牛牵挽,好不容易才拉到城里。这块石头的样子很有气势,天骄坦荡,所以给它命名为卧龙石。

后来,当地文史资料刊物《渠风》还是发表了“卧牛石”的文章以正视听。原来,编辑研究了石上题字,认为题字内容全都具备巴东县的元素,而通过文献细考,卧龙石也记有铭文,一是诸城文人丁野鹤(即丁耀亢)所题,二是安丘刘正宗等所题,词句对不起来,与此石不很相符。至此论争才偃旗息鼓。

中国历史上仅有两块百姓主动送给官员的“廉石”,一块为东汉大臣陆绩卸任郁林郡(今属广西)太守时走水路,因为除了简单的行李并无余财,船工和百姓担心船轻倾覆,弄来了一块“压舱石”,抵达后此石放到了陆绩宅前,作为“廉石”纪念。另一块就是安丘县博物馆的这块“廉石”,这块石头是因安丘籍进士、湖北巴东县知县曹锡田离任时的一句戏言运来。我们就来说说曹锡田的故事。

□张漱耳

科举坎坷

曹锡田,字建福,号琴舫,系明清安丘名门望族曹家后裔。安丘曹氏家族是山东史上最牛的28个文化世家之一。自明洪武二年(1369),世祖曹讳德从曹州迁来安丘莲池里(今安丘石堆镇大莲池)以来,以儒起家,计考取进士八名,其中八世曹一麟、曹一凤,十世曹廷辅、曹铨衡,十二世曹贞吉、曹申吉为三对兄弟进士,可谓进士门里出,一时风头无两。

曹锡田为第十四世,是十三世曹赞善的次子,生于乾隆四十三年(1778),这一支已迁移安丘县城东关。实话实说,到他这代,曹家已经落魄衰败,曹锡田完全是靠日夜不息,刻苦学习出人头地。这么说吧,每夜子时之前他就没睡过,凭借惊人的体力和精力备考。但他的进士之路却不平坦。

弱冠时首次应嘉庆戊午乡试。乡试考三科,第一科“辄以伟文邀堂鉴”,即答题最快,第一个交卷请考官阅示,结果此表现立即遭人嫉妒,第二科交卷后誊录人为少了一段。志书原文:“次科设计属謄録者,割裂卷幅,屈被落遗”。第二次嘉庆辛酉乡试也没有得中,没记载原因,估计也为人“设计”。第三次参加嘉庆甲子乡试仍被陷害,因“硃书错误过多,故迟未及荐”。即本年乡试阅卷完成了,卷子没被举荐,又是出在誊录一关,说错误多,没优先予誊录。幸得时在山东为官的滇南文化学者刘大绅赏识怜才,破格予以中举,由此成为其门生。

刘大绅辞官回云南,曹锡田又重新开启进士之路,却屡以额满见遗。原来,明清一代取士根据省份搞平衡,各省名额是有限制的,超出就会删掉一部分,哪一部分被删,哪一部分被留,要看各自背景和人脉关系。而据民国《续安邱新志·文苑传》记曹锡田:“性孤介,笃学好古,不谐世俗”字句可知其为人耿直方正,不随流俗。性格决定命运。如此必然受到排挤。他直到嘉庆二十二年丁丑(1817),方以第三甲一百二十八名中进士,这时已经39岁了。县人戏称“起了个早五更,赶了个晚集。”

巴东为官

考中进士后曹锡田被诏命为湖北省巴东县知县,例授文林郎。

巴东地处长江中上游,因居古巴东郡之东而名,隶属恩施土家族苗族自治州,当地百姓以打渔为生。在此为官有一陋习,凡新知县上任,各船埠须集资奉献,曹锡田秉承曹氏祖教,一心要做关心百姓疾苦的清官。所以到任后第一件事,就是发布告革除了这一规定,拒绝属下发动百姓为他馈赠。

不收钱还全力为百姓办事。清代七品县官主要业务就是断案。鉴于江上水霸海盗猖獗,巴东渔民发生了冤情因交通原因不能上达,曹锡田便在江边结排连筏、架设帷帐,在名曰“帆下琴舫”受理渔民诉讼,现场办案。他头脑聪明,体恤民情,善于调查取证,断了很多保护渔民利益、打击邪恶势力的案子。

曹锡田作为进士文人,颇具人文情怀。不管对巴东还是家乡,非常青睐两地人文景观。那时节,巴东渔民时常听到“帆下琴舫”传出的曹知县办案之余的操琴吟哦声。

曹锡田在巴东任上,还发生了一件事。他认识的湖北当地一位文人知己,因不去巴结权贵得罪上司,上司要禀奏朝延发配其去西北大漠。曹锡田闻知此事,着急忙慌想对策帮助朋友。他连夜拜见那位上司。上司纳闷儿:都传曹知县不攀附权贵,清高得很,今天怎么为说情找上门来了?寒暄几句后,方弄明白曹锡田原来是为了朋友。上司说:“曹知县,不发配是不行的,但是你从不轻易求人,我也给你个面子,你说发配哪里吧!”

曹锡田没有准备,稍一思索连忙说:“我家乡安丘城东有一座高山,名曰摩天岭,有歌谣说,摩天岭,摩天岭,十八双铁鞋爬不到顶。山高路陡,山上水无一滴,寸草不生。此处最适合发配治罪了。能否请您奏上发配至此?”于是,曹锡田的文人朋友就发配到了安丘的摩天岭。哪有什么“摩天岭”?这里是山清水秀,鸟语花香的青云山!摩天岭只不过是他顺口绉的。来到后朋友方知他用心良苦,非常感激,安心在此兴建寺庙,保佑人寿年丰。最后定居附近高家沟颐养天年,寿终正寝。

曹锡田来自北方,觉得百姓仅靠单一的打渔是不行的,于是倡导其他农事活动,组织兴修水利,围堤造田,通过发展农牧业,拓展生计门路。

按照大清惯例,知县任上三年后政绩考核合格,应该得到晋升,由于曹锡田禀性耿介,不善谄媚,尽管百姓一片叫好,却抵不上考察者一句不满意话。三年下来,换来的只是改任邻县湖北兴山知县的圣旨。面对职位没变的新任命,宛如一瓢冷水将他原本高昂的斗志和热忱浇灭。鉴于当下奸臣当道,他联想到几位先祖遭际以及老师刘大绅的选择,感觉前程灰暗,加上一直具有的乡愁,竟然就此结束了官场生涯,归耕田园。

道别百姓

由于任职期间两袖清风,妻儿老小生活俭朴,布衣粗食,家当也没怎么收拾,其实也没的收拾,仅一个书箱和简朴的行李而已。为了不惊扰百姓,告别那天,他选择拂晓时分,挑起背囊,携儿带女,奔向码头。

谁知来到码头一看,码头上早已站满了前来送行的百姓,密密麻麻,水泄不通,很多人是从乡下远处闻讯赶来的。当看到他如此简单的行囊,说什么也不让他上船。

几个带头的乡绅说,咱巴东历来出清官,您可是继寇准大人之后的第二个清廉县令。我们想了半天,也没有想出合适的礼物,就让人写了“琴舫秋水”匾额一块相赠。大伙儿都说,仅此不足以壮您行色。这样吧,您在巴东为官已经多年,看中了巴东什么东西,这回把它带上。

曹锡田连连作揖,并用好言抚慰大家:“什么都比不了乡亲们的情意。木匾既然写了,也就代表了,只带它吧!

乡绅哪里肯依,让他非要说出几样。原话是:“曹公治理巴东数年,所喜为何?总有一二吧?”

曹锡田拗不过,眼含热泪,站在船上强笑着说:“惟喜当地的草鞋和东山一块卧牛石。”

一听这话,大家知他这是随口说笑的戏言,只好洒泪放行。直到看见小船变成了一个小点点,码头上的人才散去。

玩笑当真

俗话说,无官一身轻。曹锡田回到家乡后,在县城西汶河岸边找了一个安身之所,每日享受田园生活,巴东的经历渐渐淡去。

谁知一年后的一天,曹锡田因为在菜地架挡风障闪了腰,正在家里的炕上休息,忽听大门口街上传出有湖北一带口音的喧哗,他感到亲切,不顾身子不适,连忙出门探个究竟。于是一眼就发现了巴东的十多个百姓,来到了门口找他,他们牵着几头老牛,给他送来了他离开巴东所说的“东山一块卧牛石”,以及十几双巴东百姓编织的草鞋。曹锡田目量了一下那块灰褐色的大石头,高和宽足有三尺(1.2米高、宽1.02米)多,长一丈(3.4米)多,怕是得五六吨重,不禁一惊:“我那是开玩笑啊,你们怎么能当真呢?这么重的石头,上千里路,你们怎么运来的?”

运石的百姓说:“不很费事,靠滚木,牛拉人推,无非走得慢了些。现在又是冬天,不少难走路还可以泼水结冰,很轻快的。”

一向爱民如子的他听后更加心疼百姓,一个劲地为自己临走开的玩笑懊悔不已。运石百姓自发表达衷佩,说:“公治巴东,为民不遗余力,两袖清风而归,一块石头、几双草鞋价值几何?此乃巴东父老之心意也。”

百姓千里送石牛,送的是深情和口碑。这就是做官清廉与正直的力量!

曹锡田将卧牛石安放在城西自家院内,题写“小巫峡”请工匠镌刻于石上。小巫峡是巴东老县城江上五华里的一处名胜,曹锡田刻此,永记石之来处。巴东百姓千里迢迢为曹锡田送卧牛石的故事,在当地颂为佳话,且流传甚广。于是,凡来安丘的官吏,或有些名气的文人墨客,纷纷前往曹锡田家观赏、赋诗、题字。于是,没有多少日子,卧牛石便成为书法石刻艺术品。石周围就布满了“以云水心结名士缘”,“峡江牧人粹笔”,“作扫壁人”,“水天一色”,“鲸云”,“有扶鳌之力”,“布衣吏”,“相知在半儒半吏半俗半僧之间”等名言佳句,字体真、草、隶、篆都有,还有数十块方、圆、椭圆型图章。

曹锡田卒于咸丰十年(1860)十一月二十七日,享年82岁,在那个时代这是高寿。去世时已不在城西家园,而是晚年退隐之地潍河西岸的松山别业。他的小女儿因嫁此地逄王望族周氏,松山别业是他与亲家合建的休闲憩养之所。

廉石纷争

由于时过境迁,曹锡田的家园数易其主,存放卧牛石之地形成了一个村落,名曰宋家园。

标志着曹锡田做官名望的卧牛石被人遗忘。到了上世纪六十年代末,“卧牛石”蒙受“四旧”罪名,被砸去了牛头和牛尾,不仅已看不出卧牛形状,最后还被推进数米深的地窖,掀了个牛肚朝天,半截身子埋于土内。到了改革开放之后,才重新被人记起并寻到,安放于安丘县博物馆大院。不料,期间卧牛石突然被质疑,认为这不是卧牛石,更像卧龙石。

卧龙石也是安丘县城的名石,其主人是另一名门望族的张家,他们在清初时从当地雹泉运来县城一巨石。张家后人考证不是卧牛石,而是卧龙石。到底是牛还是龙,展开了旷日持久的纷争。

张家的考据是祖辈文学文史家张贞在他的《渠丘耳梦录》丁集中有一篇《雹泉奇石》记载其事。例如文章说到运卧龙石到安丘城,这样记述:我的叔父、侍御公曾经选取一块奇石,放置在西园里。这块奇石在山中与其它奇石相比,数它最小,但仍然需要一百头牛牵挽,好不容易才拉到城里。这块石头的样子很有气势,天骄坦荡,所以给它命名为卧龙石。

后来,当地文史资料刊物《渠风》还是发表了“卧牛石”的文章以正视听。原来,编辑研究了石上题字,认为题字内容全都具备巴东县的元素,而通过文献细考,卧龙石也记有铭文,一是诸城文人丁野鹤(即丁耀亢)所题,二是安丘刘正宗等所题,词句对不起来,与此石不很相符。至此论争才偃旗息鼓。