徐志摩的折腾求学路

齐鲁晚报 2024年04月09日

□韩石山

这题名,说的人和事都在百年之前。人是徐志摩,事是他的求学路,折腾不折腾,是跟一个与他同龄的、也是名人的人比较而言。

徐家在浙江海宁硖石镇上,当年说是个镇,实则是个重要商埠,徐家就是这个镇上的大财主。徐志摩的父亲徐申如先生,是个有家底也有眼光的商人。沪杭铁路起初修筑时,按原定的路线,是要直直地穿过桐乡县直达杭州的。桐乡士绅迷信,怕通铁路坏了当地的风水,竭力阻挠。徐申如看准这个时机,鼓动筑路董事会,让铁路拐了个弯儿,从硖石通过。也就因了这个弯儿,硖石成了铁路线上的一站,越发兴旺,终于让海宁县政府从王国维的故乡盐官镇搬到了硖石镇上,现在则是海宁市了。

徐家是由酱园起家的,到了徐申如手里,投资兴办了电灯公司、电话公司、自来水公司,均大获其利。新中国成立后,浙江有名的中丝三厂,其前身就是当年徐家与人合办的硖石双山丝厂。

作为一名企业家,徐申如的投资,最成功的不是办厂,而是将他的独生子徐志摩培养成了新文化运动的英才。我最近在研究中国著名化学家、南开大学校长杨石先先生,为的是写一本《杨石先传》。在研究与写作过程中,不由感慨,徐申如固然富钱财、有胆识、会安排,可是他对儿子求学路的规划和安排,与杨石先的成长历程比较起来,只能说是瞎折腾而已。

这样说,只是说徐志摩、杨石先两人求学这一时段的比较。

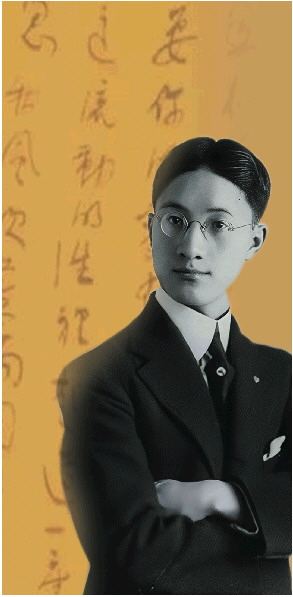

且看徐志摩的求学历程。徐志摩的出生,有点折扣。以旧历算,是清光绪二十二年,农历丙申年,但他的生日很小,在腊月里,换算成公历,就是1897年1月15日。长大后,先上硖石的开智学堂,后上杭州府中学堂,1915年18岁时考入北京大学预科。当年冬天回到老家,与张幼仪成婚,没有再去北京,就近去了上海的沪江大学接着读下去。

徐申如对这个儿子期望甚高,一心想的是送他出国留学,学金融,继承家业。徐志摩的心思不在金融上,但出国的迫切一点也不弱于其父。若在沪江大学念下去,预科完了再念本科,毕业当在1920年。他等不及了,正好天津北洋大学招收一个法科的速成班,两年即可本科毕业,于是便离开上海,去了天津,一考也就考上了。

徐志摩的运气实在不好,刚考上不久,北洋大学法科撤销,并入北京大学。没办法,只好又回到北京上学。这时,跟他一起中学毕业的同学,有的已经大学毕业了。要在北大念完法科再出去,至少也得在1920年,那时就是二十三四岁的人了。他父亲一想,急了,马上联系上海的留学机构——寰球中国学生会,谋划出国事宜。为了得到特殊关照,父子两人都加入该会,且在该会的年刊上有明文记载,均为“赞助本会最力者”。这个会是专门经营留学业务的,既承办公费留洋业务,也承办自费留洋业务。经过一番运作,徐志摩以沪江大学肄业生的名义(有成绩单),选报美国克拉克大学并获得录取,于1918年乘新投入运营的南京号海轮赴美。

至此,徐申如老先生舒了一口气,总算办成了一件大事。不过,在我们这些旁观者看来,这是多大的折腾,费了多少钱财、多少精神,也不过是个自费留学。

再看杨石先的求学经历。杨先生与徐志摩同样出生于1897年1月,杨家是世代官宦人家,杨石先的曾祖父是翰林,放过四川的学台,祖父当过嘉兴知府、宁绍道台,全家也就定居杭州,杨石先就是在杭州出生的。少年时,父亲赴济南做官,举家迁到济南。后其父到了天津,杨石先和弟弟也就随父母到天津上学。此时家道中落,父亲失了业,只好独自赴京谋生,将妻子和杨石先的妹妹送到上海舅家暂住。好在这时杨石先和弟弟已到了可以考中学的年龄。1911年,清华学堂招收第一届学生,杨石先顺利考入。第二年,弟弟也考入德国人在青岛办的工科学校。这样,兄弟两人也就不再依靠家庭的供给了。

杨石先在清华,学业很是优秀。清华入学不算严,严的是中途的淘汰。据《杨石先自传》说:“入学时同班同学一百七八十人,各省按规定名额招考送来的,每年淘汰一部分,再由学校自己招插新生若干人。最后毕业时只余五十多人,其中原来的略逾半数。”就是在这样激烈的筛选之下,杨石先以优异成绩顺利毕业。按清华的办学规则,毕业即获留美资格,且不是从一年级上起,而是赴美后入选定学校,直接插入二年级上课。杨石先报的是农科,选的是美国有名的康奈尔大学。

杨石先赴美的日期定在1918年8月13日,乘坐的轮船是新下水的南京号海轮。巧了吧,跟徐志摩自费留美坐的是同一艘轮船、同一个班次。这可不是推断,而是有确凿的文字记载。这年秋季出版的《寰球》杂志上,有这次赴美留洋的全程报道。据《赴美学生行程纪事》一文说,此次选派游学美国之学生,乘南京轮赴美者,内有教育部所派12人、奉天省所派1人、自费生57人、清华学校所派82人,共152名,其中有本应赴欧改作新大陆之游者。该杂志还登载了全部赴美学生的名单,细细查阅,果然有徐志摩的名字,也有杨石先的名字,只是他们俩都不是用现在这样的名字,而是用他们最初的学名或者说是谱名。杨石先叫杨绍曾,徐志摩叫徐章垿,他的名字后面加括号,标明“自费”。据《徐志摩传》披露,徐志摩到美国后,感到自费有些丢脸,曾通过他的妻兄张君劢,申请清华半自费,没有结果。

现在再回过头来看,徐申如当年如果不是那么心急,而是将徐志摩送到清华学堂念书,或迟一年插班补入二年级,以徐志摩之聪慧,1918年夏天定与杨石先一样公费留学去了。这大概就是一种有钱人的折腾吧。当然,以徐志摩、杨石先两位先生后来的成就与贡献来讲,无论折腾不折腾,都没有辜负他们的学习生涯。

(本文作者为著名作家、学者、现代文学研究专家,曾任山西省作家协会副主席、《山西文学》主编)

这题名,说的人和事都在百年之前。人是徐志摩,事是他的求学路,折腾不折腾,是跟一个与他同龄的、也是名人的人比较而言。

徐家在浙江海宁硖石镇上,当年说是个镇,实则是个重要商埠,徐家就是这个镇上的大财主。徐志摩的父亲徐申如先生,是个有家底也有眼光的商人。沪杭铁路起初修筑时,按原定的路线,是要直直地穿过桐乡县直达杭州的。桐乡士绅迷信,怕通铁路坏了当地的风水,竭力阻挠。徐申如看准这个时机,鼓动筑路董事会,让铁路拐了个弯儿,从硖石通过。也就因了这个弯儿,硖石成了铁路线上的一站,越发兴旺,终于让海宁县政府从王国维的故乡盐官镇搬到了硖石镇上,现在则是海宁市了。

徐家是由酱园起家的,到了徐申如手里,投资兴办了电灯公司、电话公司、自来水公司,均大获其利。新中国成立后,浙江有名的中丝三厂,其前身就是当年徐家与人合办的硖石双山丝厂。

作为一名企业家,徐申如的投资,最成功的不是办厂,而是将他的独生子徐志摩培养成了新文化运动的英才。我最近在研究中国著名化学家、南开大学校长杨石先先生,为的是写一本《杨石先传》。在研究与写作过程中,不由感慨,徐申如固然富钱财、有胆识、会安排,可是他对儿子求学路的规划和安排,与杨石先的成长历程比较起来,只能说是瞎折腾而已。

这样说,只是说徐志摩、杨石先两人求学这一时段的比较。

且看徐志摩的求学历程。徐志摩的出生,有点折扣。以旧历算,是清光绪二十二年,农历丙申年,但他的生日很小,在腊月里,换算成公历,就是1897年1月15日。长大后,先上硖石的开智学堂,后上杭州府中学堂,1915年18岁时考入北京大学预科。当年冬天回到老家,与张幼仪成婚,没有再去北京,就近去了上海的沪江大学接着读下去。

徐申如对这个儿子期望甚高,一心想的是送他出国留学,学金融,继承家业。徐志摩的心思不在金融上,但出国的迫切一点也不弱于其父。若在沪江大学念下去,预科完了再念本科,毕业当在1920年。他等不及了,正好天津北洋大学招收一个法科的速成班,两年即可本科毕业,于是便离开上海,去了天津,一考也就考上了。

徐志摩的运气实在不好,刚考上不久,北洋大学法科撤销,并入北京大学。没办法,只好又回到北京上学。这时,跟他一起中学毕业的同学,有的已经大学毕业了。要在北大念完法科再出去,至少也得在1920年,那时就是二十三四岁的人了。他父亲一想,急了,马上联系上海的留学机构——寰球中国学生会,谋划出国事宜。为了得到特殊关照,父子两人都加入该会,且在该会的年刊上有明文记载,均为“赞助本会最力者”。这个会是专门经营留学业务的,既承办公费留洋业务,也承办自费留洋业务。经过一番运作,徐志摩以沪江大学肄业生的名义(有成绩单),选报美国克拉克大学并获得录取,于1918年乘新投入运营的南京号海轮赴美。

至此,徐申如老先生舒了一口气,总算办成了一件大事。不过,在我们这些旁观者看来,这是多大的折腾,费了多少钱财、多少精神,也不过是个自费留学。

再看杨石先的求学经历。杨先生与徐志摩同样出生于1897年1月,杨家是世代官宦人家,杨石先的曾祖父是翰林,放过四川的学台,祖父当过嘉兴知府、宁绍道台,全家也就定居杭州,杨石先就是在杭州出生的。少年时,父亲赴济南做官,举家迁到济南。后其父到了天津,杨石先和弟弟也就随父母到天津上学。此时家道中落,父亲失了业,只好独自赴京谋生,将妻子和杨石先的妹妹送到上海舅家暂住。好在这时杨石先和弟弟已到了可以考中学的年龄。1911年,清华学堂招收第一届学生,杨石先顺利考入。第二年,弟弟也考入德国人在青岛办的工科学校。这样,兄弟两人也就不再依靠家庭的供给了。

杨石先在清华,学业很是优秀。清华入学不算严,严的是中途的淘汰。据《杨石先自传》说:“入学时同班同学一百七八十人,各省按规定名额招考送来的,每年淘汰一部分,再由学校自己招插新生若干人。最后毕业时只余五十多人,其中原来的略逾半数。”就是在这样激烈的筛选之下,杨石先以优异成绩顺利毕业。按清华的办学规则,毕业即获留美资格,且不是从一年级上起,而是赴美后入选定学校,直接插入二年级上课。杨石先报的是农科,选的是美国有名的康奈尔大学。

杨石先赴美的日期定在1918年8月13日,乘坐的轮船是新下水的南京号海轮。巧了吧,跟徐志摩自费留美坐的是同一艘轮船、同一个班次。这可不是推断,而是有确凿的文字记载。这年秋季出版的《寰球》杂志上,有这次赴美留洋的全程报道。据《赴美学生行程纪事》一文说,此次选派游学美国之学生,乘南京轮赴美者,内有教育部所派12人、奉天省所派1人、自费生57人、清华学校所派82人,共152名,其中有本应赴欧改作新大陆之游者。该杂志还登载了全部赴美学生的名单,细细查阅,果然有徐志摩的名字,也有杨石先的名字,只是他们俩都不是用现在这样的名字,而是用他们最初的学名或者说是谱名。杨石先叫杨绍曾,徐志摩叫徐章垿,他的名字后面加括号,标明“自费”。据《徐志摩传》披露,徐志摩到美国后,感到自费有些丢脸,曾通过他的妻兄张君劢,申请清华半自费,没有结果。

现在再回过头来看,徐申如当年如果不是那么心急,而是将徐志摩送到清华学堂念书,或迟一年插班补入二年级,以徐志摩之聪慧,1918年夏天定与杨石先一样公费留学去了。这大概就是一种有钱人的折腾吧。当然,以徐志摩、杨石先两位先生后来的成就与贡献来讲,无论折腾不折腾,都没有辜负他们的学习生涯。

(本文作者为著名作家、学者、现代文学研究专家,曾任山西省作家协会副主席、《山西文学》主编)