“华人口述史之父”的风行密码

唐德刚:口述史学绝非“你说我记”

齐鲁晚报 2019年11月09日

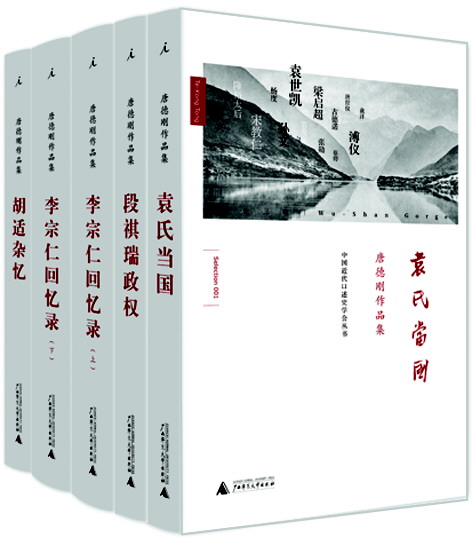

《胡适杂忆》《李宗仁回忆录》《袁氏当国》《段祺瑞政权》等名作近日再版,让唐德刚这位“华人口述史之父”再度走入公众视野。口述史学绝非“你说我记”那么简单,“唐氏风格”的流行背后,是唐德刚对口述史学“职业化”的精致探索。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张九龙

赶上口述史学兴起 专职访问风云人物

1920年,唐德刚生于安徽合肥。唐家是当地大家族之一,他从小就受到了良好的教育。

14岁时,父亲唐盛节不满他在暑假整天玩耍,要他读《资治通鉴》作为暑假作业。唐德刚回忆:“记得自那天起,我替父亲做‘暑期作业’,便一刻未停过,终日一卷在手,除掉睡眠和洗澡之外。有时自黎明开始,一读便读到日落西山,蚊雷阵阵,我还不肯放书。”

1939年秋,唐德刚考入国立中央大学历史系。该系阵容鼎盛,包括著名近代史专家郭廷以、秦汉史的贺昌群、宋辽金史的金毓黻。他的毕业论文《郡县起源考》的指导教授,则是先秦史名家顾颉刚。

1948年,唐德刚考取自费留学生,进入美国哥伦比亚大学历史系,研读美国史。刚刚经历了第二次世界大战,此时的西方史学界,迎来一场深刻的思想变化,加上技术的发展,现代口述史学在美国应运而生。

正是这一年,美国历史学家阿兰·内文斯成立了美国首个口述史的专门学术机构——哥伦比亚大学口述历史研究室。这个研究室的主要任务是利用当时先进的录音技术,采访各个领域中对美国历史有重要影响的人物,将其口述回忆整理成文,然后将相关资料存档。

口述史学有特殊的价值。从广义上说,在文字记录出现之前,大量史料是通过口头转述流传下来的,如古希腊的《荷马史诗》、中国藏族的《格萨尔王传》等,后来才被文字取代。常规的史学研究依靠文献,但是文献不可能面面俱到。很多事实存在于历史当事人的记忆中,访问历史当事人可以弥补文献的不足。

口述史学诞生不久,中国的解放战争进入尾声,国民党政权节节败退。新旧政权代谢之际,大批国民党军政要员、社会名流开始流落海外,其中,胡适、李宗仁、孔祥熙、陈立夫等人旅居美国纽约。

中国近代以来的沧桑巨变和国民党政权的骤兴骤亡,极大地震动了海内外学术界,促使他们想方设法去探究隐藏在中国近代以来风云变幻的历史表象背后的深层次原因。

1957年,在哥伦比亚大学中国史研究专家韦慕庭与何廉的建议下,该校口述历史研究室正式成立“口述历史中国项目”,并组建了研究室,负责录音采访客居美国、特别是纽约一带的原国民党政要和社会名流,为其撰写回忆录。最早受访的中国名人共有五位,他们是孔祥熙、陈立夫、胡适、李宗仁和顾维钧。

参与这个项目的正式工作人员只有两人,一位是夏连荫,另一位就是唐德刚。唐德刚此时是韦慕庭手下的助理研究员,中英文俱佳,自然是不二人选。正是这样的机缘巧合,使唐德刚成为最早一批参与口述历史研究并摸索建构口述史学研究方法的学者之一。

根据当时的分工,夏连荫负责访问的对象是孔祥熙和陈立夫,唐德刚则负责访问胡适和李宗仁。唐德刚后来编纂的《胡适口述自传》《李宗仁回忆录》《顾维钧回忆录》,都是由此而来。

与胡适亦师亦友,访谈之余收获《杂忆》

唐德刚做的第一部口述史是《胡适口述自传》。海外一度流行“先看德刚,后看胡适”之说,足证这部作品影响之大。当时胡适流亡异域,生活清苦,患有心脏衰弱、胃溃疡,虽然有养老金,但那微薄的养老金根本经不住一场大病的消耗。

唐德刚自称是胡适的一个小门生,不过应当澄清一下,唐德刚指的并非正儿八经拿学分的学生,真正论起来,唐德刚该是胡适的徒孙才对。唐德刚大学毕业论文的指导教授是顾颉刚,而顾颉刚才是听过胡适课的学生。

当时胡适正经历一生中最失意、最穷困、最灰溜溜的阶段。唐德刚既是胡适的安徽老乡,又是哥伦比亚大学的学弟,自然让胡适倍感亲切。他们在哥伦比亚大学两百周年的纪念会上相识,此后两人逐渐地熟悉起来。

胡适一直以来都在提倡通过传记写作以保存史料。他一辈子劝人写传记和自传,认为不但大人物应该写,小人物也应该写,因为这是一般人保存当代史料最好的方法。所以,他对做口述史颇感兴趣。然而,对这件新鲜事尝试了一两次,两人就发现,口述史并不是“你说我记”那么简单,录音、回放、誊清、校对、筛删、增补、考订等,“麻烦是搞不尽的”。

胡适毕竟是受过专业训练的历史学家,他给唐德刚提出了许多中肯的建议。比如广泛收集并熟悉各种传记资料和相关的文献材料、重视对有关文献材料的实地调查、对传记资料作考订尤其是辨伪工作等,这对此后唐德刚口述史学的风格形成了重要影响。

集中口述阶段,胡适每周上午到哥伦比亚大学两三次,结束后两人会一起吃午饭。从哥大餐厅到中国饭馆,再到纽约东城的欧式小饭馆,那段时间,两人几乎“把纽约东城欧洲式的小馆子都吃尽了”。

吃饭就有闲聊的机会,这个过程中,唐德刚收获不小。他后来回忆说,在正式录音阶段,自己所学是有限的,使他受益最多、了解胡适最深的,恰恰就是在吃饭时闲聊获得的。比如在胡适早年出版的《南游杂忆》里,胡适对当时的“南天王”陈济棠的批评,只是若隐若现的。“可是当我们聊天时,我问他对当时西南政局的看法,话匣一开,胡氏便批评得十分露骨了。”谈兴浓时,“胡氏也坦率地说出他自己生活上的细枝末节,以及思想上的今昔之异”。

每到此时,唐德刚总是巧妙地把话题引向他所要探索的部分,让胡适尽量发挥。我们现在看到的《胡适杂忆》,正是唐德刚根据这些“纪录以外”的记录与记忆而写出来的。

看过《胡适口述自传》的读者会发现,书中的注释部分在篇幅上甚至超过了正文。这是源于唐德刚给自己定下的规矩:当访谈者与口述者见解不同时,正文部分完整地保留受访人的观点,而自己的观点则以注释的方式予以呈现。

《胡适口述自传》的注释中,既有对胡适口述内容的印证、说明、补充、核实或存疑,也有对相关内容的进一步分析或评论,内容极其丰富。由此,唐德刚开创出以正文完整呈现口述者的口述史、用注释呈现自己观点的崭新范例,使得《胡适口述自传》成为现代口述历史的经典之作,也奠定了他在口述史学上的地位。

提前准备大量资料,与受访人保持平等

唐德刚用力最深的是《李宗仁回忆录》,足足访谈了七年。与胡适的严谨不同,李宗仁的口述可以说是滔滔不绝、鱼龙混杂,如何取舍便成了难题。

唐德刚回忆:“我替胡适之先生写口述历史,胡先生的口述只占百分之五十,另外百分之五十要我自己找材料加以印证补充。李宗仁的口述历史,统计起来,大概只有百分之十五是他口述,百分之八十五是我从图书馆、报纸等各方面资料补充与考证而成的。”可见,“看米下锅”是唐德刚的一个重要原则。

去李宗仁家里进行第一次访问前,唐德刚就把能读到的有关李宗仁的所有资料都读了一遍,从而对李宗仁有一个透彻的了解。用他自己的话说,就是“写一个人的传,你要比他自己还要了解他”。

唐德刚是带着录音机去的,可是每次访谈长达十多个小时,磁带不够用,他就改用笔记。每次遇到与史实不符的地方,唐德刚都会删掉。删得太多,李宗仁多少有些不痛快。为了说服李宗仁,他便经常带些《护国军纪实》一类的史籍或民国初年出版的报刊杂志,向对方解释哪些是“信史”,哪些要删掉。在这样耐心的解释之后,李宗仁才听得进去,也对唐德刚有了完全的信任。

在长期的实践中,唐德刚意识到,“职业化”是口述史学的关键。胡适是中国现代思想界的领袖、名满天下的学术权威,李宗仁曾贵为国民政府“代总统”、桂系首领;顾维钧也是民国史上举足轻重的外交家……在他们的面前,唐德刚只是一个无名小卒。

尽管在现实生活中,他与受访者之间地位差异悬殊,但是进入口述访谈的实践环节,他努力与受访者缔造一种平等的关系。当他认为受访者的口述内容可能有偏差或错误时,总会适时地加以提醒和纠正。

在与顾维钧的口述访谈中,顾维钧一时记忆模糊,把“金佛郎案”当中的一段细节给张冠李戴了。唐德刚当即予以指出,但顾维钧不服,并说“事如昨日”也。言外之意,自己绝不会记错。唐德刚便随手取出顾维钧当年亲自签署的文件来再次反证,顾维钧当然只能心悦诚服。

尽管是一手材料,又经过了大浪淘沙,唐德刚对口述史料的认识还是清醒的。他将口述历史研究者分为鼓手、枪手和杀手三种,认为无论是充当鼓手还是枪手,都是不妥的,只有通过较量,努力追寻历史真相的杀手,才是可取的态度。即便对自己用力最深的《李宗仁回忆录》,唐德刚也一再严重警告读者,这本书是“桂系的一面之词”,偏听、偏信、不听、不信,皆不可取。

有意思的是,虽然名曰“口述”,但是唐德刚更喜欢用文学形式来写作。在他看来,历史走向科学化的过程中,注重历史写作的文学性和审美性,是非常重要的。只有经过文学性的表述,历史才会生动,枯燥的历史细节才具有可读性。他甚至强调,历史、文学和新闻三者应该像桃园结义一样,形成三位一体,这样才可能写好历史。唐德刚的一系列口述史作品之所以一纸风行,受到各个层次读者的广泛好评,文字之美不容忽视。

文学评论家王元化曾评论《胡适口述自传》的注释文字:“有一种独特风格,夹叙夹议,充满比兴、成语俚语,直至古奥典故,随手拈来,涉笔成趣;警句、格言、反讽、隐喻、俏皮话,层出不穷,使人眼花缭乱,应接不暇。”在他看来,唐德刚的文章“自从幽默大师林语堂主编的《论语》停办以来,不复重见”。此番言语,绝非溢美之词。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张九龙

赶上口述史学兴起 专职访问风云人物

1920年,唐德刚生于安徽合肥。唐家是当地大家族之一,他从小就受到了良好的教育。

14岁时,父亲唐盛节不满他在暑假整天玩耍,要他读《资治通鉴》作为暑假作业。唐德刚回忆:“记得自那天起,我替父亲做‘暑期作业’,便一刻未停过,终日一卷在手,除掉睡眠和洗澡之外。有时自黎明开始,一读便读到日落西山,蚊雷阵阵,我还不肯放书。”

1939年秋,唐德刚考入国立中央大学历史系。该系阵容鼎盛,包括著名近代史专家郭廷以、秦汉史的贺昌群、宋辽金史的金毓黻。他的毕业论文《郡县起源考》的指导教授,则是先秦史名家顾颉刚。

1948年,唐德刚考取自费留学生,进入美国哥伦比亚大学历史系,研读美国史。刚刚经历了第二次世界大战,此时的西方史学界,迎来一场深刻的思想变化,加上技术的发展,现代口述史学在美国应运而生。

正是这一年,美国历史学家阿兰·内文斯成立了美国首个口述史的专门学术机构——哥伦比亚大学口述历史研究室。这个研究室的主要任务是利用当时先进的录音技术,采访各个领域中对美国历史有重要影响的人物,将其口述回忆整理成文,然后将相关资料存档。

口述史学有特殊的价值。从广义上说,在文字记录出现之前,大量史料是通过口头转述流传下来的,如古希腊的《荷马史诗》、中国藏族的《格萨尔王传》等,后来才被文字取代。常规的史学研究依靠文献,但是文献不可能面面俱到。很多事实存在于历史当事人的记忆中,访问历史当事人可以弥补文献的不足。

口述史学诞生不久,中国的解放战争进入尾声,国民党政权节节败退。新旧政权代谢之际,大批国民党军政要员、社会名流开始流落海外,其中,胡适、李宗仁、孔祥熙、陈立夫等人旅居美国纽约。

中国近代以来的沧桑巨变和国民党政权的骤兴骤亡,极大地震动了海内外学术界,促使他们想方设法去探究隐藏在中国近代以来风云变幻的历史表象背后的深层次原因。

1957年,在哥伦比亚大学中国史研究专家韦慕庭与何廉的建议下,该校口述历史研究室正式成立“口述历史中国项目”,并组建了研究室,负责录音采访客居美国、特别是纽约一带的原国民党政要和社会名流,为其撰写回忆录。最早受访的中国名人共有五位,他们是孔祥熙、陈立夫、胡适、李宗仁和顾维钧。

参与这个项目的正式工作人员只有两人,一位是夏连荫,另一位就是唐德刚。唐德刚此时是韦慕庭手下的助理研究员,中英文俱佳,自然是不二人选。正是这样的机缘巧合,使唐德刚成为最早一批参与口述历史研究并摸索建构口述史学研究方法的学者之一。

根据当时的分工,夏连荫负责访问的对象是孔祥熙和陈立夫,唐德刚则负责访问胡适和李宗仁。唐德刚后来编纂的《胡适口述自传》《李宗仁回忆录》《顾维钧回忆录》,都是由此而来。

与胡适亦师亦友,访谈之余收获《杂忆》

唐德刚做的第一部口述史是《胡适口述自传》。海外一度流行“先看德刚,后看胡适”之说,足证这部作品影响之大。当时胡适流亡异域,生活清苦,患有心脏衰弱、胃溃疡,虽然有养老金,但那微薄的养老金根本经不住一场大病的消耗。

唐德刚自称是胡适的一个小门生,不过应当澄清一下,唐德刚指的并非正儿八经拿学分的学生,真正论起来,唐德刚该是胡适的徒孙才对。唐德刚大学毕业论文的指导教授是顾颉刚,而顾颉刚才是听过胡适课的学生。

当时胡适正经历一生中最失意、最穷困、最灰溜溜的阶段。唐德刚既是胡适的安徽老乡,又是哥伦比亚大学的学弟,自然让胡适倍感亲切。他们在哥伦比亚大学两百周年的纪念会上相识,此后两人逐渐地熟悉起来。

胡适一直以来都在提倡通过传记写作以保存史料。他一辈子劝人写传记和自传,认为不但大人物应该写,小人物也应该写,因为这是一般人保存当代史料最好的方法。所以,他对做口述史颇感兴趣。然而,对这件新鲜事尝试了一两次,两人就发现,口述史并不是“你说我记”那么简单,录音、回放、誊清、校对、筛删、增补、考订等,“麻烦是搞不尽的”。

胡适毕竟是受过专业训练的历史学家,他给唐德刚提出了许多中肯的建议。比如广泛收集并熟悉各种传记资料和相关的文献材料、重视对有关文献材料的实地调查、对传记资料作考订尤其是辨伪工作等,这对此后唐德刚口述史学的风格形成了重要影响。

集中口述阶段,胡适每周上午到哥伦比亚大学两三次,结束后两人会一起吃午饭。从哥大餐厅到中国饭馆,再到纽约东城的欧式小饭馆,那段时间,两人几乎“把纽约东城欧洲式的小馆子都吃尽了”。

吃饭就有闲聊的机会,这个过程中,唐德刚收获不小。他后来回忆说,在正式录音阶段,自己所学是有限的,使他受益最多、了解胡适最深的,恰恰就是在吃饭时闲聊获得的。比如在胡适早年出版的《南游杂忆》里,胡适对当时的“南天王”陈济棠的批评,只是若隐若现的。“可是当我们聊天时,我问他对当时西南政局的看法,话匣一开,胡氏便批评得十分露骨了。”谈兴浓时,“胡氏也坦率地说出他自己生活上的细枝末节,以及思想上的今昔之异”。

每到此时,唐德刚总是巧妙地把话题引向他所要探索的部分,让胡适尽量发挥。我们现在看到的《胡适杂忆》,正是唐德刚根据这些“纪录以外”的记录与记忆而写出来的。

看过《胡适口述自传》的读者会发现,书中的注释部分在篇幅上甚至超过了正文。这是源于唐德刚给自己定下的规矩:当访谈者与口述者见解不同时,正文部分完整地保留受访人的观点,而自己的观点则以注释的方式予以呈现。

《胡适口述自传》的注释中,既有对胡适口述内容的印证、说明、补充、核实或存疑,也有对相关内容的进一步分析或评论,内容极其丰富。由此,唐德刚开创出以正文完整呈现口述者的口述史、用注释呈现自己观点的崭新范例,使得《胡适口述自传》成为现代口述历史的经典之作,也奠定了他在口述史学上的地位。

提前准备大量资料,与受访人保持平等

唐德刚用力最深的是《李宗仁回忆录》,足足访谈了七年。与胡适的严谨不同,李宗仁的口述可以说是滔滔不绝、鱼龙混杂,如何取舍便成了难题。

唐德刚回忆:“我替胡适之先生写口述历史,胡先生的口述只占百分之五十,另外百分之五十要我自己找材料加以印证补充。李宗仁的口述历史,统计起来,大概只有百分之十五是他口述,百分之八十五是我从图书馆、报纸等各方面资料补充与考证而成的。”可见,“看米下锅”是唐德刚的一个重要原则。

去李宗仁家里进行第一次访问前,唐德刚就把能读到的有关李宗仁的所有资料都读了一遍,从而对李宗仁有一个透彻的了解。用他自己的话说,就是“写一个人的传,你要比他自己还要了解他”。

唐德刚是带着录音机去的,可是每次访谈长达十多个小时,磁带不够用,他就改用笔记。每次遇到与史实不符的地方,唐德刚都会删掉。删得太多,李宗仁多少有些不痛快。为了说服李宗仁,他便经常带些《护国军纪实》一类的史籍或民国初年出版的报刊杂志,向对方解释哪些是“信史”,哪些要删掉。在这样耐心的解释之后,李宗仁才听得进去,也对唐德刚有了完全的信任。

在长期的实践中,唐德刚意识到,“职业化”是口述史学的关键。胡适是中国现代思想界的领袖、名满天下的学术权威,李宗仁曾贵为国民政府“代总统”、桂系首领;顾维钧也是民国史上举足轻重的外交家……在他们的面前,唐德刚只是一个无名小卒。

尽管在现实生活中,他与受访者之间地位差异悬殊,但是进入口述访谈的实践环节,他努力与受访者缔造一种平等的关系。当他认为受访者的口述内容可能有偏差或错误时,总会适时地加以提醒和纠正。

在与顾维钧的口述访谈中,顾维钧一时记忆模糊,把“金佛郎案”当中的一段细节给张冠李戴了。唐德刚当即予以指出,但顾维钧不服,并说“事如昨日”也。言外之意,自己绝不会记错。唐德刚便随手取出顾维钧当年亲自签署的文件来再次反证,顾维钧当然只能心悦诚服。

尽管是一手材料,又经过了大浪淘沙,唐德刚对口述史料的认识还是清醒的。他将口述历史研究者分为鼓手、枪手和杀手三种,认为无论是充当鼓手还是枪手,都是不妥的,只有通过较量,努力追寻历史真相的杀手,才是可取的态度。即便对自己用力最深的《李宗仁回忆录》,唐德刚也一再严重警告读者,这本书是“桂系的一面之词”,偏听、偏信、不听、不信,皆不可取。

有意思的是,虽然名曰“口述”,但是唐德刚更喜欢用文学形式来写作。在他看来,历史走向科学化的过程中,注重历史写作的文学性和审美性,是非常重要的。只有经过文学性的表述,历史才会生动,枯燥的历史细节才具有可读性。他甚至强调,历史、文学和新闻三者应该像桃园结义一样,形成三位一体,这样才可能写好历史。唐德刚的一系列口述史作品之所以一纸风行,受到各个层次读者的广泛好评,文字之美不容忽视。

文学评论家王元化曾评论《胡适口述自传》的注释文字:“有一种独特风格,夹叙夹议,充满比兴、成语俚语,直至古奥典故,随手拈来,涉笔成趣;警句、格言、反讽、隐喻、俏皮话,层出不穷,使人眼花缭乱,应接不暇。”在他看来,唐德刚的文章“自从幽默大师林语堂主编的《论语》停办以来,不复重见”。此番言语,绝非溢美之词。