刘宜庆:把史料在心头焐热赋予人性的温度

齐鲁晚报 2020年02月22日

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 曲鹏

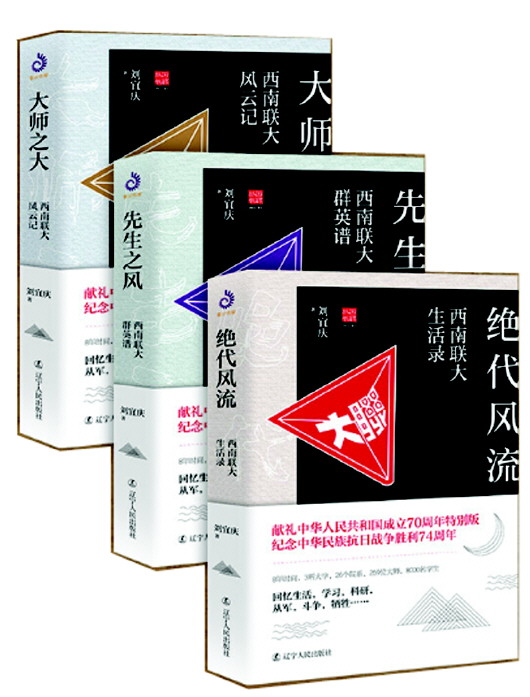

因战火而生的西南联大,颠沛流离却充满传奇,其“大学精神”不断被世人提及。在新近出版的“西南联大三部曲”(《绝代风流:西南联大生活录》《先生之风:西南联大群英谱》《大师之大:西南联大风云记》)中,文史学者刘宜庆勾勒出西南联大学者的精神剪影,向西南联大学者群体致敬。

把联大教授放在

百年中国历史长河中考察

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:在您看来,西南联大最大的贡献是什么?

刘宜庆:战时昆明,弦歌不绝,为国育才,延续文脉。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:抗战时期,沦陷区的几十所中国高校纷纷内迁,中央大学、交通大学、复旦大学迁往重庆,武汉大学迁往四川,浙江大学迁往贵州……为什么唯独清华大学、北京大学、南开大学南迁组成的西南联大的受关注度最高,后人谈论“大学精神”也常以西南联大为例证?

刘宜庆:西南联合大学是民国时期三所中国一流的大学在昆明办学,自然受到的关注度高。这三所学校的确联合得好,诚如冯友兰撰写的西南联大碑文所说:“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。”西南联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来“民主堡垒”之称号。只有西南联大具有这样的历史地位。西北联合大学、东南联合大学比较松散,存在的时间也短,自然无法与之媲美。

当然,西南联大受关注,也和其所处的地理位置有关,昆明是抗战大后方的出海口和交通中转站。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:梅贻琦说过,所谓大学,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。“西南联大三部曲”中专有一本《大师之大》。在您看来,大师之大“大”在何处?在当时的环境中他们如何保持其人格操守?您对他们在西南联大之后的命运是否有关注?

刘宜庆:西南联大教授有一个很好的传统,教授坚守学术的独立和思想的自由,不党不官,人格独立,为社会代言,为百姓请命,行使对政府的监督和批评的权利。这就是“大师之大”。“违千夫之诺诺 做一士之谔谔。”西南联大教授将双重身份——中国传统文化中士人的风骨与现代公共知识分子的担当——完美结合。这就是“大师之大”。

《大师之大》是“西南联大三部曲”的第三部,这本书中,写的每一位联大教授(冯友兰,贺麟、闻一多,钱端升、曾昭抡等),篇幅长达一万字,把联大教授放在百年中国的历史长河中考察。这本书中,西南联大教授在历史的十字路口的命运选择,在历史激流中的最后的命运,都有所呈现。

潜意识中会将

不美好的一面过滤掉

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:《联大八年》是当年西南联大学生刊物的结集,其中也充满了血雨腥风、批评抱怨,多年以后,这些学生撰写回忆录、回忆文章,都是美好温馨。在一片花团锦簇的描摹中,西南联大是否有被过度美化、神圣化的倾向?

刘宜庆:这个问题非常好。我们回望西南联大,由于所处的时代,潜意识中会将不美好的一面过滤掉。再者,因为西南联大创造的奇迹,再加上电影、小说等作品,容易把西南联大神话。

我在写作中,采用大量的学人日记、信函、档案,尽量呈现战时中国西南联大的原生态,比如,西南联大的婚恋,师生恋,婚外恋,柏拉图式的精神恋爱,单恋,各种类型都有。增订的这一章中,其中有一篇文章是写某位大学教授试图潜规则一位女大学生,被以匿名信的方式邮寄到重庆举报。出版方考虑再三,把这篇文章删掉。还有一篇写某位学者夫妇家庭矛盾和家暴,更是触目惊心,也被删掉了。

沈从文的内弟、清华大学历史系毕业的张宗和,抗战时期在云南大学执教,他在文中说,有昆明城的个别女大学生,陪美国军官跳舞挣生活费。在西南联大壁报上,因为一张漫画,有损女生形象,引发进步社团群社与三青团的斗争。

查阅一下《国立西南联合大学史料·会议记录卷》,会发现几乎一半的常委会发布对违纪学生的处理决定。有违纪把参考书带出图书馆的,有考试作弊的,有打架斗殴的,有辱骂师长的,还有从军的译员不假而逃被开除的。这就是社会原生态的西南联大。

从另一方面来说,也可以视为联大校规之严格,八年在校学生8000人,拿到毕业证的不到一半。汪曾祺因为体育成绩不及格,没有拿到毕业证。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:历史的车轮滚滚前行,您认为书写西南联大在当下有何种意义?

刘宜庆:历史中发生的一切,虽然属于过去,但它会留下隐秘的逻辑链条、因果联系,或隐或显地影响现在。我们常常说,鉴往知来,从历史中吸取经验和教训,从联大的遗产中获得启示和借鉴。这就是怀念西南联大的意义。

朱光亚先生为《国立西南联合大学史料》作序,有这样一段话:

我以为对西南联大的研究工作,不仅要深入研究“为什么西南联大在中国教育史上能出现‘奇迹’”这类问题,或许更重要的还应研究西南联大教育工作的成功实践,是否可以以及如何为当前与今后的高等教育体制深化改革和发展所借鉴。

今年1月,电视连续剧《我们的西南联大》在腾冲杀青。如果热播,可以预见,又一波怀念热潮即将来袭。

研究西南联大

缘于汪曾祺的美食篇章

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:《绝代风流》《先生之风》《大师之大》的写作及整理,历经十余年光阴。您是如何走上研究西南联大的道路的?

刘宜庆:每一本书自有它的机缘。写作的历程要追溯至2003年。那年秋天,我去了一次昆明,那时我非常迷恋沈从文和汪曾祺的著作,把能找来的每一本,读之而后快。在昆明逗留的时间非常短暂,但这段游历,对我影响很长。在昆明时,我的包里装着几本汪曾祺的书,可以这样说,是写昆明饮食的篇章将我引向西南联大。那时我读书的口味偏重文学,但已经开始往历史领域延伸。非常遗憾的是,在昆明我错过了去西南联大旧址朝拜的机会。正是这个遗憾让我开始阅读西南联大的专著,关注每一位在此教学和求学的先生。

这是一个机缘,还有其他原因将我引领到西南联大的研究。在山师教育系读《中国教育史》时,没有讲西南联大这一段历史,等我发现这一块广袤而又迷人的领域,我觉得值得花费时间深耕。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:书中篇章注重从新角度、小细节来呈现历史宏大叙事之下的人性之美,这方面的史料从何而来?

刘宜庆:史学家傅斯年说“史学就是史料学”,主张“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”。十余年来我收集了大量的关于西南联大的书籍、画册、照片。研读学人日记和书信是我写西南联大三部曲的基础。

细心的读者可以发现,我选取的史料,注重联大师生的日记、自传、回忆录、诗词。同时查阅联大师生的著述,参照他们的传记和年谱,参考研究西南联大的专著,吸收前人的研究成果。在史料的搜集和取舍上,更是下了一番工夫。关于西南联大的资料和著述,不少互相矛盾,即使联大教授、学子本人的回忆录也有记忆不可靠的地方,这就需要鉴别、判断。我在选取史料时,搜集到两三种史料互相对照、印证后,才敢放心使用。

值得一提的是,许多联大人以及后人给我提供了大量的资料。2013年1月,趁参加北京图书会订货会之机,到北大燕园拜访西南联大校友会副会长、著名经济学家张友仁先生。感谢他赠送《张友仁回忆文集》《北大清华的教授们》《北大恩师》书籍,随后邮寄了大量的资料和照片。那天走在北大燕园,从灰蒙蒙的雾霾的天空,走进张友仁先生的书房,看到书桌上几朵金黄色亮丽的花朵,看到张先生镜片后睿智的眼神、温和的微笑,那一刹那,心中安定。这次拜访之后,我源源不断地收到张先生给我邮寄的资料,有时是一摞照片,有时是复印的周炳琳等北大教授的资料。

萧涤非先生的儿子萧光乾先生为我提供了萧涤非先生在昆明时写的古体诗。李继侗教授的外孙金炎先生提供了李继侗先生在昆明的大量高清照片。还有,在十几年的时间里,我采访了一批联大教授的后人,获得很多史料。

我把收集来的史料放在心头焐热,赋予正常的人性的温度。我想,大家只要读一读我笔下的西南联大,就能感受到从历史中传递的能量与热度。

因战火而生的西南联大,颠沛流离却充满传奇,其“大学精神”不断被世人提及。在新近出版的“西南联大三部曲”(《绝代风流:西南联大生活录》《先生之风:西南联大群英谱》《大师之大:西南联大风云记》)中,文史学者刘宜庆勾勒出西南联大学者的精神剪影,向西南联大学者群体致敬。

把联大教授放在

百年中国历史长河中考察

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:在您看来,西南联大最大的贡献是什么?

刘宜庆:战时昆明,弦歌不绝,为国育才,延续文脉。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:抗战时期,沦陷区的几十所中国高校纷纷内迁,中央大学、交通大学、复旦大学迁往重庆,武汉大学迁往四川,浙江大学迁往贵州……为什么唯独清华大学、北京大学、南开大学南迁组成的西南联大的受关注度最高,后人谈论“大学精神”也常以西南联大为例证?

刘宜庆:西南联合大学是民国时期三所中国一流的大学在昆明办学,自然受到的关注度高。这三所学校的确联合得好,诚如冯友兰撰写的西南联大碑文所说:“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。”西南联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来“民主堡垒”之称号。只有西南联大具有这样的历史地位。西北联合大学、东南联合大学比较松散,存在的时间也短,自然无法与之媲美。

当然,西南联大受关注,也和其所处的地理位置有关,昆明是抗战大后方的出海口和交通中转站。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:梅贻琦说过,所谓大学,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。“西南联大三部曲”中专有一本《大师之大》。在您看来,大师之大“大”在何处?在当时的环境中他们如何保持其人格操守?您对他们在西南联大之后的命运是否有关注?

刘宜庆:西南联大教授有一个很好的传统,教授坚守学术的独立和思想的自由,不党不官,人格独立,为社会代言,为百姓请命,行使对政府的监督和批评的权利。这就是“大师之大”。“违千夫之诺诺 做一士之谔谔。”西南联大教授将双重身份——中国传统文化中士人的风骨与现代公共知识分子的担当——完美结合。这就是“大师之大”。

《大师之大》是“西南联大三部曲”的第三部,这本书中,写的每一位联大教授(冯友兰,贺麟、闻一多,钱端升、曾昭抡等),篇幅长达一万字,把联大教授放在百年中国的历史长河中考察。这本书中,西南联大教授在历史的十字路口的命运选择,在历史激流中的最后的命运,都有所呈现。

潜意识中会将

不美好的一面过滤掉

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:《联大八年》是当年西南联大学生刊物的结集,其中也充满了血雨腥风、批评抱怨,多年以后,这些学生撰写回忆录、回忆文章,都是美好温馨。在一片花团锦簇的描摹中,西南联大是否有被过度美化、神圣化的倾向?

刘宜庆:这个问题非常好。我们回望西南联大,由于所处的时代,潜意识中会将不美好的一面过滤掉。再者,因为西南联大创造的奇迹,再加上电影、小说等作品,容易把西南联大神话。

我在写作中,采用大量的学人日记、信函、档案,尽量呈现战时中国西南联大的原生态,比如,西南联大的婚恋,师生恋,婚外恋,柏拉图式的精神恋爱,单恋,各种类型都有。增订的这一章中,其中有一篇文章是写某位大学教授试图潜规则一位女大学生,被以匿名信的方式邮寄到重庆举报。出版方考虑再三,把这篇文章删掉。还有一篇写某位学者夫妇家庭矛盾和家暴,更是触目惊心,也被删掉了。

沈从文的内弟、清华大学历史系毕业的张宗和,抗战时期在云南大学执教,他在文中说,有昆明城的个别女大学生,陪美国军官跳舞挣生活费。在西南联大壁报上,因为一张漫画,有损女生形象,引发进步社团群社与三青团的斗争。

查阅一下《国立西南联合大学史料·会议记录卷》,会发现几乎一半的常委会发布对违纪学生的处理决定。有违纪把参考书带出图书馆的,有考试作弊的,有打架斗殴的,有辱骂师长的,还有从军的译员不假而逃被开除的。这就是社会原生态的西南联大。

从另一方面来说,也可以视为联大校规之严格,八年在校学生8000人,拿到毕业证的不到一半。汪曾祺因为体育成绩不及格,没有拿到毕业证。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:历史的车轮滚滚前行,您认为书写西南联大在当下有何种意义?

刘宜庆:历史中发生的一切,虽然属于过去,但它会留下隐秘的逻辑链条、因果联系,或隐或显地影响现在。我们常常说,鉴往知来,从历史中吸取经验和教训,从联大的遗产中获得启示和借鉴。这就是怀念西南联大的意义。

朱光亚先生为《国立西南联合大学史料》作序,有这样一段话:

我以为对西南联大的研究工作,不仅要深入研究“为什么西南联大在中国教育史上能出现‘奇迹’”这类问题,或许更重要的还应研究西南联大教育工作的成功实践,是否可以以及如何为当前与今后的高等教育体制深化改革和发展所借鉴。

今年1月,电视连续剧《我们的西南联大》在腾冲杀青。如果热播,可以预见,又一波怀念热潮即将来袭。

研究西南联大

缘于汪曾祺的美食篇章

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:《绝代风流》《先生之风》《大师之大》的写作及整理,历经十余年光阴。您是如何走上研究西南联大的道路的?

刘宜庆:每一本书自有它的机缘。写作的历程要追溯至2003年。那年秋天,我去了一次昆明,那时我非常迷恋沈从文和汪曾祺的著作,把能找来的每一本,读之而后快。在昆明逗留的时间非常短暂,但这段游历,对我影响很长。在昆明时,我的包里装着几本汪曾祺的书,可以这样说,是写昆明饮食的篇章将我引向西南联大。那时我读书的口味偏重文学,但已经开始往历史领域延伸。非常遗憾的是,在昆明我错过了去西南联大旧址朝拜的机会。正是这个遗憾让我开始阅读西南联大的专著,关注每一位在此教学和求学的先生。

这是一个机缘,还有其他原因将我引领到西南联大的研究。在山师教育系读《中国教育史》时,没有讲西南联大这一段历史,等我发现这一块广袤而又迷人的领域,我觉得值得花费时间深耕。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:书中篇章注重从新角度、小细节来呈现历史宏大叙事之下的人性之美,这方面的史料从何而来?

刘宜庆:史学家傅斯年说“史学就是史料学”,主张“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”。十余年来我收集了大量的关于西南联大的书籍、画册、照片。研读学人日记和书信是我写西南联大三部曲的基础。

细心的读者可以发现,我选取的史料,注重联大师生的日记、自传、回忆录、诗词。同时查阅联大师生的著述,参照他们的传记和年谱,参考研究西南联大的专著,吸收前人的研究成果。在史料的搜集和取舍上,更是下了一番工夫。关于西南联大的资料和著述,不少互相矛盾,即使联大教授、学子本人的回忆录也有记忆不可靠的地方,这就需要鉴别、判断。我在选取史料时,搜集到两三种史料互相对照、印证后,才敢放心使用。

值得一提的是,许多联大人以及后人给我提供了大量的资料。2013年1月,趁参加北京图书会订货会之机,到北大燕园拜访西南联大校友会副会长、著名经济学家张友仁先生。感谢他赠送《张友仁回忆文集》《北大清华的教授们》《北大恩师》书籍,随后邮寄了大量的资料和照片。那天走在北大燕园,从灰蒙蒙的雾霾的天空,走进张友仁先生的书房,看到书桌上几朵金黄色亮丽的花朵,看到张先生镜片后睿智的眼神、温和的微笑,那一刹那,心中安定。这次拜访之后,我源源不断地收到张先生给我邮寄的资料,有时是一摞照片,有时是复印的周炳琳等北大教授的资料。

萧涤非先生的儿子萧光乾先生为我提供了萧涤非先生在昆明时写的古体诗。李继侗教授的外孙金炎先生提供了李继侗先生在昆明的大量高清照片。还有,在十几年的时间里,我采访了一批联大教授的后人,获得很多史料。

我把收集来的史料放在心头焐热,赋予正常的人性的温度。我想,大家只要读一读我笔下的西南联大,就能感受到从历史中传递的能量与热度。