早年西市场的“门”

2014年03月12日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

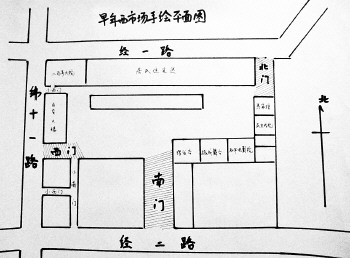

笔者根据父亲的回忆整理手绘的西市场平面图

◤西市场西门(2013年5月拍摄)

追溯到上世纪六七十年代,凡是到西市场逛街购物的市民都知道,当时进入西市场,在它的南面、北面和西面各有一个较大的出入口,老济南人习惯称之为南门、北门和西门。如果细分,这三个出入口(以下称“门”)因处位置不同,进出的人群也不同。几十年来,无论怎样整修道路、翻建大棚、整合摊位、改建小商品大楼等,设计者和管理者都基本保留着原来旧时三个正大门的通道位置。

西市场南门,位于马路宽阔、交通方便的经二纬十路,三个门当中只有南门(在经二路上)有公交车通行。因此南门是西市场的主要入口,沿街的正规商店也多,如服装店、百货店、钟表店、酱菜店、洗澡堂等。

西门则开在商铺林立、商贩密集的纬十一路(俗称“十一马路”)中间位置,路西大都是一些老街老巷,如碧梧街、公益街、北首的北大槐树里居住的都是老济南人。而“十一马路”的东边则是一些独立的门头店铺,以铁器加工、竹器编制、五金土产、副食调料和集市贸易为主,因此,进入西市场的主要是位于“十一马路”的生意人和到西市场内拾遗补缺的客商。

北门位置在西市场的东北角,是一个刚刚能错开地排车宽度的胡同。由于北门周边是大片的居民居住区,向北的出入口在经一纬九路,向东与纬六路(铁路)货场和火车站相通,因此由北门进出西市场的,一是在附近居住的老百姓和外地来济的客流,二是拉着地排车、蹬着三轮车运送货物的人力车夫。

我父亲是居住在西市场里的老济南人,今年已80岁高龄。据他老人家回忆,当时西市场除了有三个正门,还有三个小门,这三个小门只有居住在周围的老百姓熟悉,远道而来的客商一般无从知晓。

我父亲回忆说,在这三个小门(即小胡同)中,两个小西门分别在西市场西门的南北两侧,小南门则位于南门西边五六十米的地方。

父亲说,这三个小门里居住着几十户老济南人,他们可能与西市场的形成、孕育和发展有着亲密的关系。从市民居住生活的角度讲,这三个小门的开辟,也是为了住在市场附近的市民出入方便而保留的。

我是50后,也是在西市场长大。上世纪六七十年代,我对西市场的轮廓有了比较清晰的记忆。我记得,那时父亲所说的小南门是一个窄窄的胡同道,南口通向经二路,向北直达西市场的西门以内,胡同的中间与西门南侧的小西门相通,好似一个三面都有出入口的“T”形胡同。胡同里居住的几十户人家有老济南人,也有生意人。由于小南门那里出口多,又拐弯抹角,也是我们小伙伴捉迷藏常去的地方。

再说说西门北侧的小西门。小西门位于西市场百货大楼的北墙外,在小西门胡同口往里不远处的道北,有一个居民大院,大家都称呼它“二百号大院”。当时这个大院为什么叫“二百号大院”,大院里究竟住了多少户人家,父亲已经记不清楚了,只知道这个小西门紧挨着百货大楼和十一马路的菜店副食品店,极大地方便了“二百号大院”里市民购物出行。

西市场经过近百年的风风雨雨和五次较大范围的整修和改造,早就没有了旧时的商铺痕迹,但是西市场的基本轮廓还是依稀可见。几十年来,无论怎样整修道路、翻建大棚、整合摊位、改建小商品大楼等,设计者和管理者都基本保留着原来旧时三个正大门(即西门、南门和北门)的通道位置,只是三个小门不见了踪迹。

在我的记忆里,现在西市场保留下来的南门,应该就是旧时南门的大体位置;西门位置也移动不大;所不同的是大约在十年前经一路拓宽改建时,北门胡同道的长度向后(即向南)压缩了不少,但是北门那条街(道)几乎还是在旧时北门的原址上。

据《槐荫区志》记载,“明代前,自南大槐树东首向北穿中大槐树东街、经二路,至北大槐树西首,有一土石岗,南高北低,蜿蜒起伏,貌似长龙,故名盘龙庄。1573年(明万历元年)前,因庄内多古槐改称大槐树庄。”传说由于西市场恰好建在龙头处,而西市场地下又埋有龙珠宝藏,盘龙吐珠化为福瑞的地气滋养这片土地,所以此处成为古槐丰茂、商气繁荣、人流旺盛的风水宝地。究其商业传统和经营商脉,我个人认为,大凡经商者都笃信诚信经商和风水宝地能招来财富的信条,在某种意义上说,这三个正门的设置和保留,可能与早年的传说和传统商业习俗有关,也可能与招贤纳客、方便出入、财源广进有着直接的关系。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。