六十年前的毕业证

2014年04月03日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

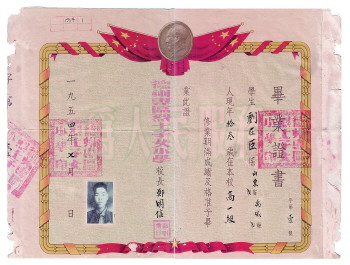

60年前的毕业证。

上世纪五十年代初,德州专区民政科、文教科共同筹建的德州专区烈士子女小学(简称“烈小”)落成,我有幸成为该校首届毕业生,这张小学毕业证距今已整整六十年了。

我父亲刘兴,系中共党员,1938年入伍,渤海军区齐禹县抗日武工队排长。1944年秋在齐河县华店同日伪军作战时英勇牺牲。母亲改嫁后,我随二爷爷生活,按条件上级批准我去烈小上学。学校规模不大,但教学设备和文体器材都是一流的。入学后,我们的衣食住行、学习用品实行供给制,比当时的一般国家干部标准要高。我们这五十多个来自德州区十几个县(市)和河北省南部几个县、无依无靠、心灵饱受“创伤”的孩子,简直一步上了“天堂”。

当时是建国初期,社会上充满了对烈士遗孤敬重、呵护的氛围。我们所到之处都受到人们自发的爱护和关心。记得1954年3月,德州地委、行署在人民剧场举办纪念斯大林逝世周年报告会,作为地直单位的烈小应邀参加。当我校师生列队进场时,全场起立鼓掌欢迎。

父辈们可歌可泣的英雄业绩是我们永远铭记的宝贵财富,每个同学都能生动地讲述自己亲人的感人片段。河北盐山的马金贵同学是我们班长,他父亲马振华是八路军某团政委,在同日寇作战中,身先士卒英勇牺牲。渤海军区曾一度将其牺牲地宁津县改名振华县纪念他。商河县的郑秉生,是全校唯一不是烈士子女的学生,他父母抗美援朝去了朝鲜,学校破例收留了他。学校开展同“最可爱的人”通信活动,我给郑叔叔写了一封信,不久,便收到身为志愿军战地记者的郑正叔叔从上甘岭坑道里给我写的回信。这封来自远方的信生动地讲述了我志愿军将士英勇杀敌的情景,我把它贴在教室的专栏里,鼓舞着我们“好好学习,天天向上”。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。