▲习近平总书记和85岁的南京大屠杀幸存者代表夏淑琴、13岁的死难者遗属阮泽宇一起为国家公祭鼎揭幕。 中新社发

徐雷 本报记者 马云云 摄

首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平为国家公祭鼎揭幕。站在总书记身旁的,是85岁的南京大屠杀幸存者代表夏淑琴和13岁的南京大屠杀死难者遗属阮泽宇。

在100多位南京大屠杀幸存者中,为什么是夏淑琴作为代表揭幕国家公祭鼎?为什么又选择了13岁的阮泽宇?

夏淑琴 历史见证人,曾告倒日右翼分子

在77年前的那场人间惨剧中,8岁的夏淑琴失去了7位亲人。1937年12月13日上午,一队日本兵闯进她位于新路口5号的家中,转瞬之间,九口之家就剩下了8岁的她和4岁的妹妹。

因“经历了磨难并为历史作证”,12月9日,85岁的夏淑琴获得侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆颁发的“特别贡献奖”。她是第二个获得这一奖项的幸存者。

1998年,日本亚细亚大学教授东中野修道和日本自由史观会成员松村俊夫,分别出版了两本书,将夏淑琴描述为“假证人”。

为了守护自己的名誉,夏淑琴将两名右翼分子告上法庭。然而,面对中国法院的传票,两名被告并未到中国应诉,南京市玄武区法院作出了缺席判决,要求被告道歉及赔偿。

针对夏淑琴在国内的诉讼,东中野修道在东京法院竟然又提出了反诉讼,但当夏淑琴站到日本法庭上时,被告突然撤诉,夏淑琴随后提出反诉。经日本三级法院审理,均判东中野修道败诉。自此,夏淑琴状告日本右翼损害名誉权案以夏淑琴的完胜为结局。

“国家强大了,百姓再也不遭苦了。”夏淑琴感慨地表示,“国家举行公祭仪式,是对死难亲人、同胞最好的慰藉,希望后辈们都能记住历史,坚决不能让历史重演。”

阮泽宇 大屠杀死难者阮家田的第五代孙

现年13岁的阮泽宇是南京市第十三中学红山分校初一的学生,也是南京大屠杀死难者阮家田的第五代孙。

阮泽宇说,作为南京大屠杀遇难者的后代,加之家里的爷爷辈的长辈也是南京大屠杀的幸存者,这使得年幼时的他就经常听长辈们说起大屠杀的故事。

与其他的小朋友不同的是,他来到南京大屠杀遇难同胞纪念馆不仅是为了参观,更多时候是与家人一起祭奠先人。在去年清明节之前,阮泽宇的“老祖”(南京话,即爷爷的爷爷)阮家田的名字被刻上了纪念馆的“哭墙”。

去年的南京大屠杀纪念日,也就是家中故人的名字被刻在墙上的第一个纪念日,阮泽宇和家中的20多个亲人一起来到纪念馆哀悼先人。

对于这个13岁的小朋友而言,来到纪念馆,看到先人的事迹,使他“感觉悲痛”。

阮泽宇说,大约在12月初的时候,他知道自己要来为公祭鼎揭幕。为了保证仪式的顺利进行,阮泽宇最近来了六七次纪念馆参加演练。

据新华社、新京报

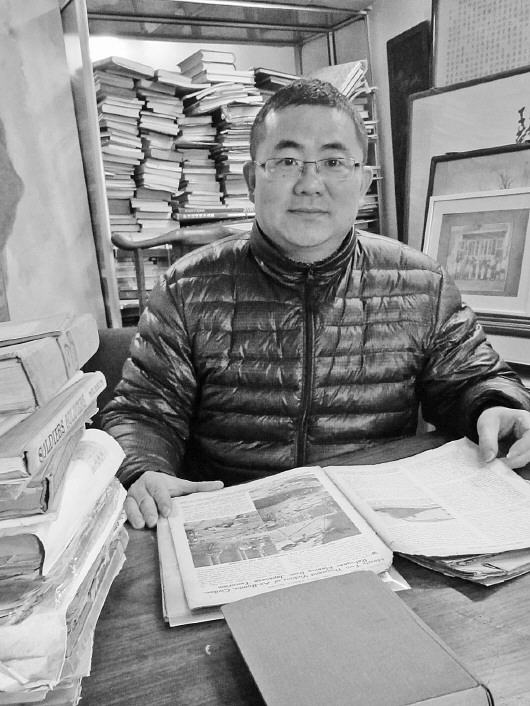

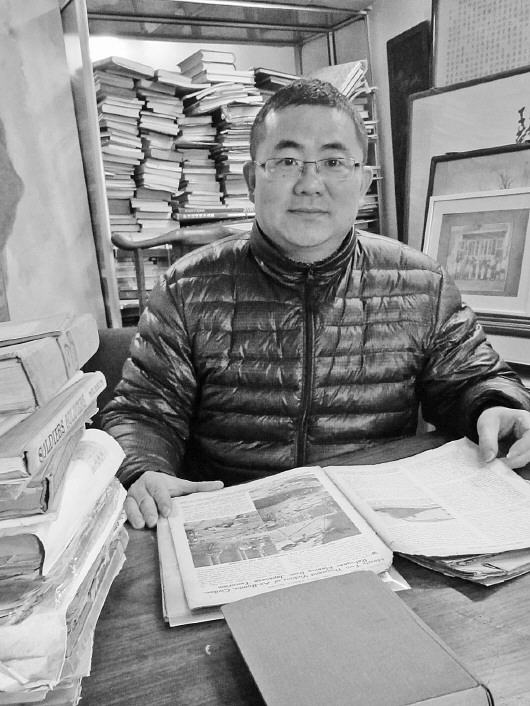

南京金陵文献馆馆长、民间收藏家徐雷: 无法放弃守卫城市记忆的责任

本报记者 马云云

13日上午,鸣笛声划过长空,强烈的肃穆感向徐雷袭来。这一天,南京金陵文献馆馆长、民间收藏家徐雷特地从金陵女子大学旧址绕了一圈以示缅怀,南京大屠杀期间,那里曾是国际安全区一部分。就在5天前,他把自己的心爱之物捐献给了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。这件事情冥冥之中让他和大屠杀有了更紧密的关联。

12月8日南京大屠杀纪念馆的“史料新证-2014年新征文物”新闻发布会上,徐雷捐赠了一枚袖标。袖标上写有“大美国金陵女子大学校役”和“第五号周良臣”字样,并盖有“大美国金陵女子大学”红色印章。这枚袖标由南京市民周良臣当年使用,是国际安全区保护南京市民的证物。

十几年前起,徐雷对南京历史文化产生浓厚兴趣。“好像冥冥之中有一种责任感,这个城市有这么多故事,这么多沧桑和苦难,要了解这些事情,就不自觉地承担了责任。”他收集了许多有珍贵价值的文献实物,其中不少与抗战相关,就包括这枚珍贵的袖章。

但这是一条并不十分顺畅的路,他曾怀疑自己是否做错了事情,“守护这个城市的文化是我一个人的事情吗?”他曾经这样问自己,“不是我一个人的事情,但为什么去做?”

在捐赠之前,徐雷曾经犹豫过,但思索再三还是决定让文物去影响更多人。自参加了8日的新闻发布会,徐雷隐隐约约感觉到,人生可能会走入另外一个轨道,“我们没有办法卸下身上的使命,无法放弃对这个城市文化和记忆守卫、守望的责任。”

习近平讲话中 感谢的国际友人

习近平在讲话中提到了三位在大屠杀时曾经帮助过中国人的国际友人,分别是德国的约翰·拉贝、丹麦的贝恩哈尔·辛德贝格、美国的约翰·马吉等人。

△约翰·拉贝(1882年-1950年)

“中国辛德勒”

南京大屠杀期间,在华经商的德国人约翰·拉贝与其他国际友人共同建立“南京国际安全区”,为约25万名中国平民提供了避难所,其所著《拉贝日记》是南京大屠杀最重要、最翔实的史料之一。

△贝恩哈尔·辛德贝格

(1911年-1983年)

庇护上万中国军民

1937年冬至1938年春,辛德贝格受雇于丹麦F.L.史密斯公司,在南京栖霞地区的江南水泥厂维护水泥生产设备。

在这期间,辛德贝格参与设立了江南水泥厂难民区,庇护了成千上万的难民和中国伤兵。辛德贝格还记录了日军罪行的许多案例,将报告递交给南京安全区国际委员会。

△约翰·马吉(1884年-1953年)

105分钟胶片记录日军暴行

侵华日军在南京进行惨绝人寰的大屠杀期间,美国传教士约翰·马吉担任了国际红十字会南京委员会主席和南京安全区国际委员会委员,设立难民伤兵医院,参与救援了20多万面临被屠杀的中国人。

马吉在南京期间,用16毫米家用摄影机秘密地将日寇在南京的暴行拍摄下来。这是留存至今的有关侵华日军南京大屠杀的唯一动态画面。 (宗禾)

世界三大惨案

习近平在讲话中提到,侵华日军一手制造的这一灭绝人性的大屠杀惨案,是第二次世界大战史上“三大惨案”之一。这三大惨案是哪三个?

南京大屠杀与波兰奥斯维辛集中营惨案、日本广岛原子弹爆炸并称为二战史上“三大惨案”,其中奥斯维辛集中营、日本在原子弹爆炸处建造的和平公园已先后列入世界文化遗产。 (宗禾)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。