与明代张路的画结下“缘分”

2015年03月19日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

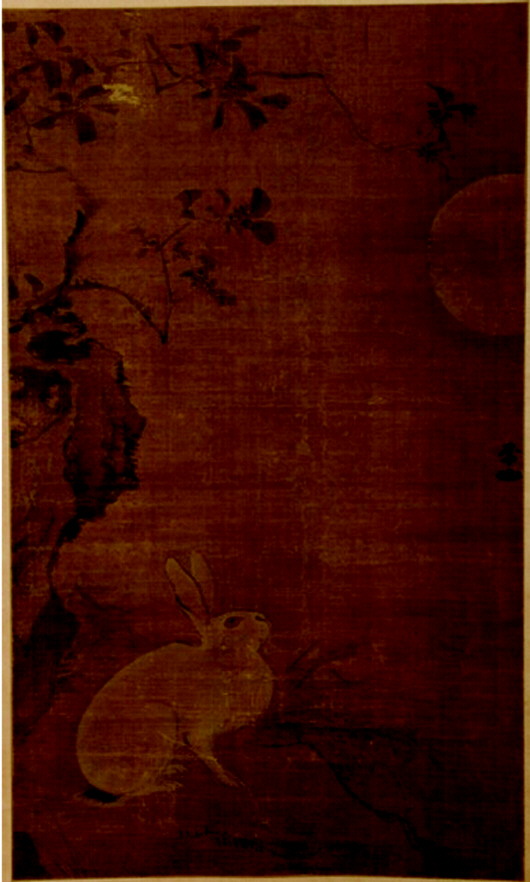

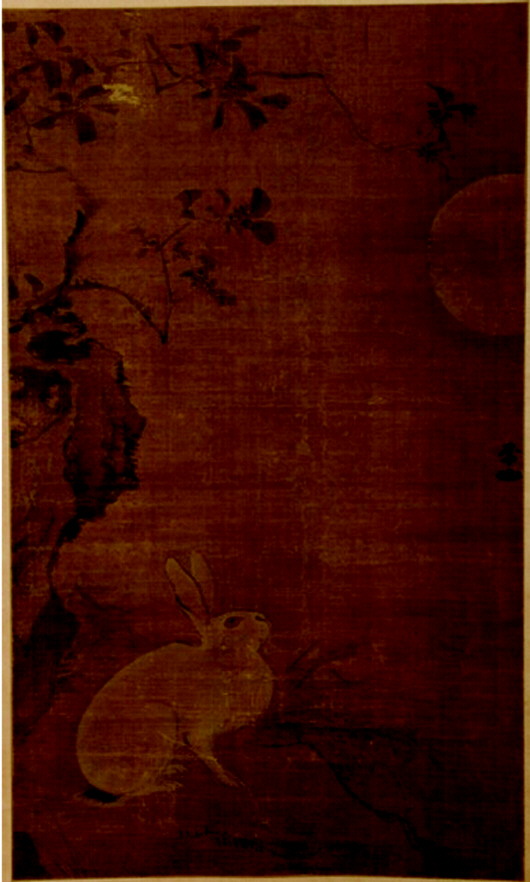

从孙若波手中收购的张路《桂月图》

话说济南市文物店收购的重要字画中,有一些说起来还真有点“缘分”之宜。

自文物店成立以来,一直不断收到明代画家张路的画品。

第一张张路,是在自然灾害期间,1962年,画家关友声来文物店卖画。他的孩子很多,家中实在是没钱维持正常开销了。

一次是辛友三上古旧书店,在一堆旧废纸里发现了三十多张没有裱起来的丁佛言的字。丁佛言是辛亥革命元老,他的字写得很漂亮。辛友三花了100元,全都拿回来了。回来后,辛经理让我再去趟古旧书店,看还能再找到些什么。果然,我去后在破床底下发现了一张张路的画,裱工坏了,不过画还没破坏。我花13块钱买了回来——这是文物店收的第二张张路。

辛经理说这张画买得好,拿去裱了。是一张很有意境的《望月图》,画面上是一位老人、一棵松树和一个月亮。1982年,中国去澳大利亚办展览,国家文物局选中了这幅画,把它拿去重新裱了,很漂亮。如今这幅画是济南市博物馆的一级藏品。

张路的作品有个特点,字很少。因为张路认为自己的字写得不够好看,就很少在画上题字,最多也就是写上他的号“平山”或是他的名字。更多时候,他干脆什么字也不留,光盖个印章在上面。

“文革”中,济南市统战部部长孙若波,一天晚上拿着幅张路的画来到了文物店。他说,反正现在革命了,这些老画也不能留,就卖给文物店。这是一幅《桂月图》,桂花下面有一只兔子,画面清冷而幽静。

我那时是文物店的负责人,我给了孙若波100多元钱。这是文物店收的第三张张路,后来我把这幅画交给了济南市博物馆。

“文革”后,孙若波又来了,想把画要回去。他说这幅画其实不是他的,是以前他跟别人换着看的。他那时跟市长夫人在一个单位工作,他们都喜欢字画,经常换着看。“文革”中,副市长被抄家了,副市长家中孙若波的画也被抄走了。市长夫人就把自己这张张路的画给了孙若波以作补偿。结果后来落实政策,孙若波的画被退回市长夫人那里,市长夫人就想把自己那张张路的画换回来。

事情原来是这样子。

但我已经把画给了市博物馆,拿不回来了。我只得给他们做些工作,这件事就这样算了。

上世纪80年代末,我应邀到潍坊文物店讲书画鉴定。讲完后,潍坊文物店的人说他们仓库里有一些破烂画,省里的专家曾经看过,说没有多少价值,请我再去看看。

意想不到的是,我居然又在一堆破烂里发现了张路的画。我问潍坊文物店的人,怎么看这张画,他们说这幅画看上去不大对。我说那就卖给我算了。潍坊文物店的人看我愿意买这幅画,估计这幅画有些价值,当时没同意卖。

我回来后,一直惦记着这张画,如果真的被当做破烂画处理的话,就太可惜了。

4年后,济南市文物店有个去潍坊的活动,我叮嘱文物店的人员,一定看看那副张路的画还在不在。后来得到消息说,那幅画还在潍坊文物店。那时正巧潍坊文物店缺钱,济南市文物店就拿出3万元把这第四张张路给买回来了。这幅画后来曾到苏州去参加了全国书画展览。

我在日本收购文物时,到了京都的一家古玩店,店主是日本收藏名家,叫板本。我在他古玩店的地下室画廊里看到了一张张路的画。板本对中国画有一些研究,开价要100万日元,折合人民币大约有6万多。我仔细看了看,觉得这幅画有点缺陷——张路生前的社会地位不高,他画画用的绢质量比较差,有点稀稀拉拉的。张路在作画的时候,先用纸把绢托起来,然后再画。这样一些墨就露到了底下的纸上去了。如果把底下的纸给揭了,换张新纸,画面上就会出现一些小白点,跟网纹似的。日本人在裱画的时候,就是把原来的底纸给揭了。

当时我觉得价钱有点高,没买。但在离开日本的前一天,还是按原价买了。后来这幅画在国内卖出了二十多万元的高价。

济南市文物店与张路的画缘分的确颇深,这些年我一直都记得这些有趣的渊源故事。

(注:崔明泉为原济南市文物店总经理,现任山东省文物鉴定委员会委员、山东省文物专家委员会委员)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。