和关德栋先生同宿舍近四年的日子

2015年04月08日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

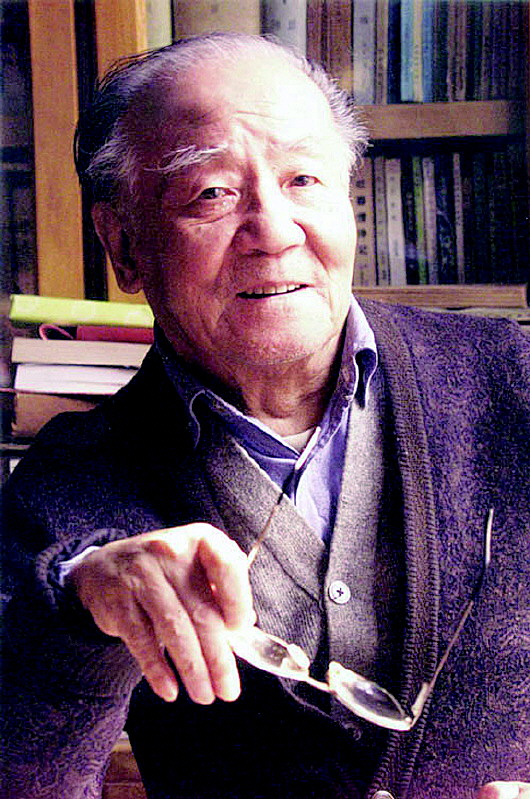

▲关德栋先生

1970年“文革”期间,山东大学文科迁来曲阜,与曲阜师院合并组建新山大。当时两校均无学生,但突然拥进几百名职工,首先对曲阜师院教工宿舍造成很大的压力。那时我是曲师中文系助教,住在约二十平方米的单身教工宿舍,合校时又安排进了两位山大教师。一位是教现代文学的青年教师王长水,他现在已是有名的书法家;另一位五十多岁,是教古典文学的关德栋教授。教授和两个助教挤在一间屋里住,只有那种特殊的时期才会出现这种奇特的现象。

关先生是满族,原姓瓜尔达,汉姓关。迁校时臧乐源老师编了个顺口溜,头两句是“山东大学一分三,济南曲阜与泰安”。关先生的爱人在山大生物系,随系迁到泰安山东农学院,孩子在曲阜下乡,因此关先生也成单身。半年之后,长水的爱人调来,他搬了出去。1974年山大文科迁回济南,算来我和关先生同宿舍近四个年头。

听山大青年教师传言,关先生29岁即成为教授,学问有多深摸不清,因为他搞的大家都不懂。他通梵文、满文、民俗学、敦煌学,梵文、满文国内已没有几人能识读。搞民俗学还搞出大麻烦来。因研究东北民俗,他和有关苏联专家有交往,“文革”开始山大红卫兵说他是“苏修特务”,对他几番批斗。和关先生熟了之后,从闲谈中大体知道了他的主要经历。他北大毕业,解放前在北京、上海佛学院教书时学了梵文。他说,不懂梵文没法读通印度哲学。建国后经郑振铎介绍到兰州大学,后转福州大学,再到山大。

我问关先生满文还有什么用。他举了个例子:清政府有个部级单位理藩院,掌管蒙回藏边疆民族事务兼办对俄外交,文件全用满文书写,现故宫中堆积甚多,称为满文老档,是清代民族史、边疆史、外交史以至涉及边疆问题的原始资料,但能看懂者已寥寥,满文老档成了死档,急需译成汉文。关先生说,连德国都有德满词典,中国却没有汉满词典。我见他成年累月用软包烟盒纸做卡片,积累满文词条。一个人想搞部汉满词典是大工程,甚至需毕生精力,那时又无资助,全凭关先生的自我责任心。除政治学习外,他足不出户、日以继夜,山大青年教师戏称他是发誓要坐烂几把椅子的人,连信件也由我从资料室捎来。最常见的是复旦大学赵景深的来信。赵景深研究古今通俗文学的著作甚丰,估计是同关先生讨论民俗学问题。

常来我们宿舍找关先生的是殷孟伦教授。有一年,当时名满全国的批孔老将杨荣国教授来到山大,杨披着军大衣,跟着几位解放军,经过我们宿舍。一群学生、青年教师在路边看,随着走。我回到宿舍,见殷孟伦先生也在。我说:杨荣国到咱门口了,不去看看?关先生正和殷先生讨论李白出生地碎叶问题,谈兴正浓,毫不理会。高兰教授有时也来找关先生,在这里他也是单身,搬箱子找衣服都得找人抬,更别说往屋里运烤火煤了。遇到这种情况我和关先生马上去帮忙。

关德栋先生比我年长二十来岁,但我们相处融洽。夜晚熄灯长谈,关先生谈满文老档,谈土尔扈特,谈图理琛,谈北疆民俗风情,都是我闻所未闻的知识,开阔了我的眼界,在“文革”年代,愈感新鲜。后来我以此为线索看了些资料,还发表过几篇文章。对我来说,这些知识领域的启蒙者,是关先生。我们有时也谈些生活琐事和趣闻。关先生说他在福建时,一位地理系教授以认识一位高僧为荣,他拿这位高僧发表的一篇文章给关先生看。文章中有一段谈到,受他一位老师的鼓动,解放前他到了西藏,后来还为西藏和平解放做出了一定的贡献。关先生当时笑着问:“你知道他说的这位老师是谁吗?不才就是我!”这位地理系教授大感意外。

关先生生活十分俭约,说来使人不信。他的一床薄被,还有小补丁,铺的是装单衣的大布袋。冬天床头用报纸挡风,到了春天也不拿掉。那时宿舍没暖气,有一天很冷,我说:我有件棉大衣,您盖上吧。他说不用,再冷时他有雨衣。一开始我不太理解,后来逐渐明白,关先生的心思全在他的学术和满文研究上,对生活几乎没有需求,或者说漠不关心。有一年寒假回家,关先生先走的。我怕小偷夜间进来,想了一招:扯了根绳子拴在脸盆架上,另一头系在对面的床头。设想要是小偷摸黑进来,将绊倒盆架摔响脸盆惊动四邻。等我从家里回来,见关先生正埋头看书,所设“机关”依旧,也不嫌进出不便。我急忙拆除并向关先生说明我的防盗思路,关先生笑了笑说很好,并不在意。那时我自学外语,有时在宿舍朗读,问关先生是不是影响他,关先生说没事。他沉浸在所研究的课题中,专心致志,真正做到了听而不闻。这种境界我一辈子都别想达到。

“文革”后不久,有一年我到济南出差顺便去山大宿舍探望关先生。关先生很高兴。他说因他与一位苏联民俗专家有来往,“文革”初受到批斗(这是他第一次和我说这件事),现在这位专家又来了,有关部门主动让他接见。又说他作为特邀专家,最近应邀要到几个国家进行学术交流。我深感改革开放的春风已经吹到了学术领域。又过了一两年,我在一本天津的学术刊物上看到朱星同志的一篇文章,谈到关德栋先生已经不在了,我十分震惊。不久,关先生的孩子来我处,我吞吞吐吐地打听他父亲的情况,他笑着说:“你看了朱星的文章了吧?这是个误会。我父亲借调到故宫博物院教满文培训班去了。朱星曾来电话找我父亲,山大的同志说不在,他以为真‘不在’了。”我听后也笑了。又一年,我到济南参加高考阅卷,晚上去看关先生。关先生说,“这之前我还‘不在’过一回。”他找出一篇日本学者谈敦煌学的文章指给我看,文中说“闻关德栋先生逝于‘文革’,遥望西天”如何如何,这消息不知从哪里来的,却反映了关先生在敦煌学研究方面的国际影响。我问他满文培训班的情况,他说整理满文老档是周总理生前交代的任务。培训班原来的教师是从新疆借调的,锡伯族,八十多岁了,还是位盲人。他受不了北京的气候,回去了,关先生于是来接替他。从中也可见懂满文的人才之缺和培养接班人之急迫,关先生这方面的特长得到发挥了。

(本文作者为曲阜师范大学中文系教授)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。