浩浩被救时挖出的大坑。 本报记者 李洋 摄

救援过程中,救援人员向井中探照。 淄博市公安消防支队供图

4日凌晨3:06,浩浩被救出。 淄博市公安消防支队供图

事情的起因是两岁多的男孩浩浩不慎坠入枯井。为此,几百人一夜未眠,连续9小时掘地营救。在4日凌晨3点,小浩浩终于成功升井。

本报记者 李超 樊伟宏

井口哭声

4月3日是传统的“寒食节”。在淄博张店区房镇房东村,浩浩爸爸一早去上班,奶奶准备饺子馅。下午5点,奶奶在家包起了水饺,想着晚上一家人吃个团圆饭。

妈妈带着两岁多点的浩浩和10岁的哥哥在附近空地玩耍。临出门,奶奶还专门嘱咐哥哥,别走太远。

这原本是一个家庭清闲的一天,若没有意外,这一天应如往常般安详。

将近晚饭时间,妈妈出门叫哥俩儿回家吃饭,哥哥走得快,在前面,浩浩走得慢,在后面。可哥哥没走几步,一回头,发现弟弟竟然不见了,再细看时,发现身后有一个井口。

妈妈看到后慌了神,赶忙跑到井口边呼喊。随后奶奶也赶了过来,“浩浩、浩浩……”

可因为井太细、太深,不停的呼唤换来的只有漆黑井中传来的哭声。

浩浩家就在机井北侧几百米的地方,兄弟俩经常在此玩耍。可没有想到,自己的脚下竟有这么大的陷阱。

房东村村民介绍,机井附近原有一浴池,机井专门为浴池供水。浴池已经关门多年,机井也就此废弃。

由于废弃多年,上面经常会有杂草覆盖,也没有其他警示标志,孩子才一不留神掉了进去。“井口直径大概在30厘米,深得有15米多,我们都见过,但一般成年人就算踩到也掉不进去,所以谁也没在意。”

浩浩姨妈告诉齐鲁晚报·齐鲁壹点记者,当时两个大人都吓蒙了,给亲戚打电话,又跑到村里喊村民帮忙,就是忘了报警。村民和村干部赶到后,才帮忙报了警。

情况危急。淄博市消防支队接警后,先后调集了特勤中队、战保大队,还有周边的两个中队,调集了两部消防车,一部照明车,一部供气车,四部运输车,还有38名官兵,于下午5点40分左右到达现场,立即展开救援。

除此之外,消防支队迅速调集其他救援力量。

时间就是生命

时间就是生命,救援刻不容缓,一场生命大救援就此展开。因为井口直径只有30厘米,救援人员难以下井,这就增加了救援的难度。

“孩子坠落的机井是一段一段的套管,每段都是中空。”淄博市公安消防支队相关负责人说,出于以往救援的经验和孩子的安全考虑,当时制定了两种方案同时进行,一是用专用工具把孩子拉上来,另一种是用挖掘设备从周边挖掘进行救援。

现场一名最早到达的挖掘机司机见证了起初的救援情况。下午6点多,距离浩浩坠井过去半小时左右,现场有三四台挖掘机在清理井口周边的建筑废物,然后在现场救援人员的指挥下开始挖土作业。

“最难的就是刚开始,因为土层很松,加上挖掘机数量有限,挖掘和救援速度比较慢。”现场一名救援人员告诉记者。

晚上9点多,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在现场看到,救援现场外围已拉上警戒线,大量公安、交警、特警以及当地政府工作人员在维持秩序,路边也挤满了焦急的群众。

人们都在为这个2岁多的孩子担心着,祈祷着。

3日21:54,现场六台挖掘机、四台推土机全力作业。救援工程车辆还在持续增加。

3日22:00,21辆机械设备在作业,已经挖出第三节井壁。

4日0:28:第六节水管即将挖出,大约离孩子还有一半的距离。

……

截至4日零时许,先后共有26辆推土机、挖掘机、装载机等大型设备参与救援。消防还组织人员对井口进行处理,防止土渣掉入井内对孩子造成二次伤害,同时用专用设备对井内供氧。

至4日凌晨1点,泥土堆满了机井远处的空地,现场大型机械的轰鸣声映衬着救援人员的叫喊声,救援持续推进,一节节管道不断被挖出。

挖出的大坑直径有30多米,深有八九米,挖掘机共有三层作业平台,最底部使用小型机械,将泥土输送到中间一层,中间位置的挖掘机再输送到最上层,将泥土尽量推到远离井口的位置。

孩子井底打了个盹

在4日0点37分左右,终于有了好消息。救援人员用探照灯向井下照去,已经可以用眼睛看到井底孩子的状况。

现场消防官兵介绍,浩浩在井下呈半蹲的状态,精神状态还不错,并且能够与井上人员进行简单交流,除了输送新鲜空气,救援人员已经往井下输送了食品。

“孩子啊,别睡觉,马上就上来哈,听话哈,一会儿就上来。”为了让浩浩保持意识清醒,浩浩的爸爸到来之后,和地面救援人员不停喊话,鼓励他。浩浩也不时回应。

孩子的爸爸只穿着一件黑色的毛衣守在井口,一会儿用手摸摸井壁,一会儿又瞅瞅井底,一会儿再去瞅瞅四周的救援人员。神情与动作透露着心里的不安。

井底的浩浩或许并没有大人那样着急,之前他能正常与地面人员交流,但是后来就慢慢不说话了,有时候只是点点头。

在4日凌晨1点左右,任凭井上如何呼喊,井下的浩浩却没了回音。

孩子出啥状况了吗?孩子的家长猜测,可能是孩子累了、困了,所以睡着了。

虽然孩子没出现意外情况,但父亲依旧着急,这个有两个孩子的中年男人一直守在井口,他说有他在,孩子能听到他的声音就不会害怕。

截至凌晨1时,经过六七个小时的挖掘,现场只下挖了一半距离,此时距离井底还有八九米,而且越往下,挖掘难度越大,并且救援时间越长,对浩浩越不利。

救援人员也正在考虑研究其他方案。

专业救援队接力

与此同时,社会专业救援队正在集结。

“消防官兵在利用大型挖掘设备进行挖掘的同时,并与地方的专业救援队联络,通过救援队的专用器械,在深度挖掘的基础上进行进一步的救援。”淄博市公安消防支队相关负责人说。

淄博城际救援队负责人告诉记者,他们得知情况后,迅速向相关部门请示,得到允许后,立即集结,没用几分钟,一支近30人的救援队就赶往现场。

4日凌晨0时左右,淄博城际救援队、滨州博兴红十字会救援队、潍坊雷霆救援队、聊城蓝豹救援队这四支专业救援力量赶到,立即着手地形查看、救援工具制作等工作。

4日凌晨0时30分左右,现场挖掘机停止作业,专业救援队进入现场开始利用专业设备进行救援。0时50分左右,记者在现场看到,两辆救护车进驻现场救援核心区,医生带着吊瓶等急救药品随时待命,准备救援。

在这救援中大显神威的“神器”,是一种被称为竖井打捞提升器的救援工具。

聊城蓝豹救援队队员说,这种竖井打捞提升器是一种新型救援工具,一共有三个挂钩,也就是三点打捞,两端挂腋下,一端挂头部,三点同时提升,这样对孩子就不会产生伤害。

由于在竖井打捞方面救援人员的经验也不多,再加上孩子年龄太小,救援队员也很紧张,每一次试探都小心翼翼。经过多次尝试,4日2时30分左右,浩浩成功被一根“抓钩器”钩住,救援成功似乎就在眼前,但是往上提升时却存在一定难度。

记者在现场看到,救援人员每次都小心翼翼往井下伸入钢管,然后慢慢摸索,试图钩住浩浩,在尝试多次仍无法提升孩子后,救援人员停止钩取,再次使用工程机械进行挖掘。

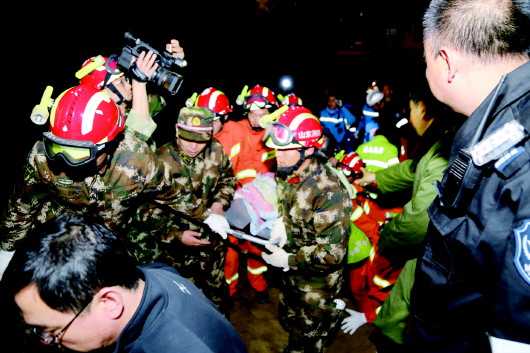

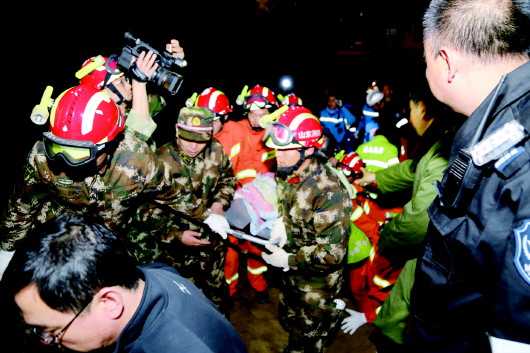

“快快!担架!”

挖掘机重新开始挖掘,表明之前的钩取救援效果不佳,这让现场所有人员不免紧张起来,而此时,时间已经过了4日凌晨3点。

在离核心救援区不远处的浩浩家人和亲属带着被子都在等待着,他们的脸上满是担心和悲痛。浩浩的奶奶已经无力站立,瘫坐在一旁,不停地流泪。

在看到挖掘机重新工作后,奶奶开始大哭,任凭家人怎样安慰都没用。或许她意识到要救出浩浩,并不那么容易。

可是仅仅过了六分钟,核心救援现场就传出了掌声和欢呼声。

“好好!出来啦!快快!担架!”

这一刻,所有人都知道,浩浩得救了。

在不远处围观的群众也开始热烈鼓掌和欢呼。

随后,浩浩被担架抬上救护车,立即送往淄博市中心医院。

此刻是4日凌晨3时06分。

在经过9个多小时的紧急救援后,浩浩终于被救了上来。

那么,浩浩到底是怎么被救上来的?

原来,在现场救援力量的通力协助下,专业救援队通过使用竖井救援提升器,抓牢固定好孩子后,还增加了两个提拉钩子,钩住小孩的臂膀,之后三个救援杆同时用力,保证孩子在上升过程中平稳,慢慢把孩子往上提,最终六名救援人员齐力把孩子提出井口。

救援使用的钩子、镜子等工具由于需要不断调整角度,这就要求设备必须随时修焊重制,从3日晚11点到次日凌晨3点,救援人员扛着这些工具场内场外奔波了不下四次。

一切都值得

而此时,孩子的奶奶就在记者身边,也开始哭个不停,她知道孙子得救了。现场的家属一直劝解,“孩子没事了,孩子没事了。”

当载着浩浩的救护车驶出救援现场时,周围等待的所有群众也向救援人员鼓掌表示感谢和褒奖。“关键时候还是得看这些救援人员啊,这事得为他们大大地点个赞!”一名在现场等待的的哥说。

现场救援人员介绍,浩浩被救出时精神状态很好,神志清醒,孩子是睁着眼被提上来的,上来后看到这么多人,开始大哭起来,哭声很响亮。

“孩子其实不是坠下去,而是滑下去的,相较孩子身体上的伤害,我们更关心的是他的精神状态。由于井口太细,井内情况并不太清楚,在这样一个环境下呆9个小时,对于一个大人来说都很难,更何况是一个2岁半的孩子。”

浩浩被送往淄博市中心医院后,经过检查浩浩生命体征正常,神志清醒,无明显头胸腹部外伤,后续身体情况还需进一步检查。

如果没有其他状况,48小时后浩浩就能出院。

“一切都值得,尤其是当孩子被救出时我听到孩子响亮的哭声,我的心算是放下了。”一名救援人员告诉记者。

从事故发生到结束的九个小时时间里,除了救援人员,现场近两百名群众一直守护在工地门口,不肯离去。

“我们来了近40个工友,都在这等着,直到孩子出来。”救援现场,一置业公司的女员工告诉记者,事故发生时,他们工作的地点正好在事发地附近,就第一时间赶了过来。“没想过走,虽然和自己没关系,但如果我们走了,救援需要人时没有人该咋办,我们就在这等,随时听安排。”

虽然夜深人多,但在现场却没有嘈杂的声音,所有人都在盼望着、牵挂着、关注着、期待着。一名市民说,“听到里面响起欢呼声,我的心一下就放松了,然后看到救护车载着孩子走了,我心里突然燃起了一股莫名的激动,想为这些救援人员欢呼,内心充满喜悦。希望孩子能早日康复,不要留下阴影。”

一切都是值得的!每一个生命都值得我们竭尽全力!在那个最忙的夜,那位救援人员的话至今响在记者的耳旁。