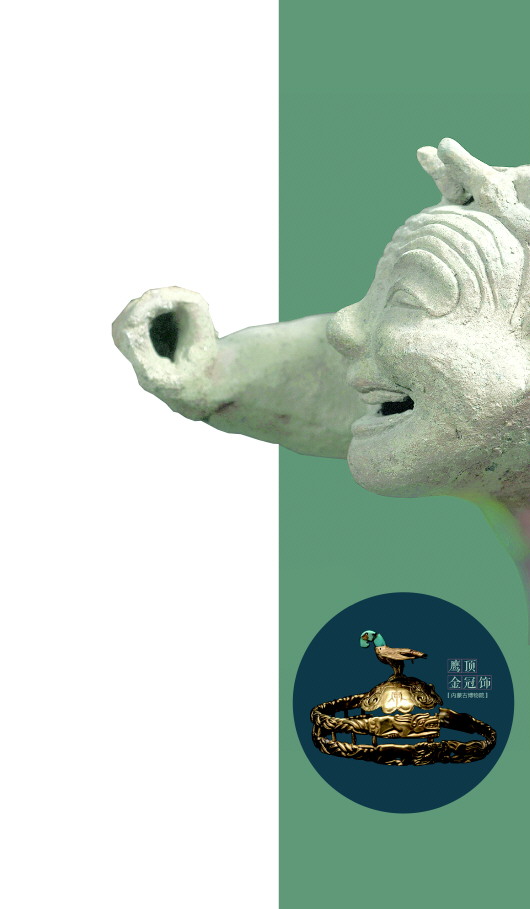

▲击鼓说唱俑

选文物体现中国智慧

《如果国宝会说话》节目组走访了近百家博物馆和考古研究所,五十余处考古遗址,记录了从新石器时代到宋元明清,中国八千年历史中的千余件文物,意在通过解读文物背后的故事,重建一部基于物质遗存的文物中国史。

《如果国宝会说话》共四季,节目组万里挑一,最终在数量巨大的存世文物中选择了100个最具代表性的文物进行主要讲述。徐欢表示,挑选文物的难度并非单纯的美学或学术问题,而在于我们的时代究竟如何对历史进行认知和定位。在节目中出现的文物,例如改写了世界音乐史的曾侯乙编钟、推动中国度量衡发展的战国商鞅方升等,都或在中华文明的形成与传扬中具有重要价值,或能反映当时的生产力水平、人民的创造精神。“‘中华文明视频索引’是这部纪录片的基本定位,因此被我们选中的文物都不只是承载了一段历史,它本身就是中国人智慧和创造力的文明坐标。”

徐欢透露,虽然《如果国宝会说话》每集只有5分钟,但在拍摄每一个文物之前,节目组都需要花费大量的时间研读历史资料和考古报告,还要吸取历史专家和专业人士的意见,并进行实地考察,“我们要经过反复论证才能根据文物的特性、解读和角度,找到适合它的表现形态。”

激发年轻人的好奇心

《如果国宝会说话》与其他聚焦文物的纪录片有所不同,虽然旁白依然采用最常见的第三人称模式,但在文案和表现形式上将国宝进行了拟人化。仿佛凝望着你的人头壶、形似“愤怒的小鸟”的鸮……节目组试图站在国宝的角度,理解它背后的历史故事,再通过趣味旁白讲述出来,“目前五十集只有一集半采用‘第一人称’让国宝真的‘开口’说话,但也并非让文物自我介绍‘大家好,我是来自六千年前的人头壶’,光是想想就觉得有点尴尬。”

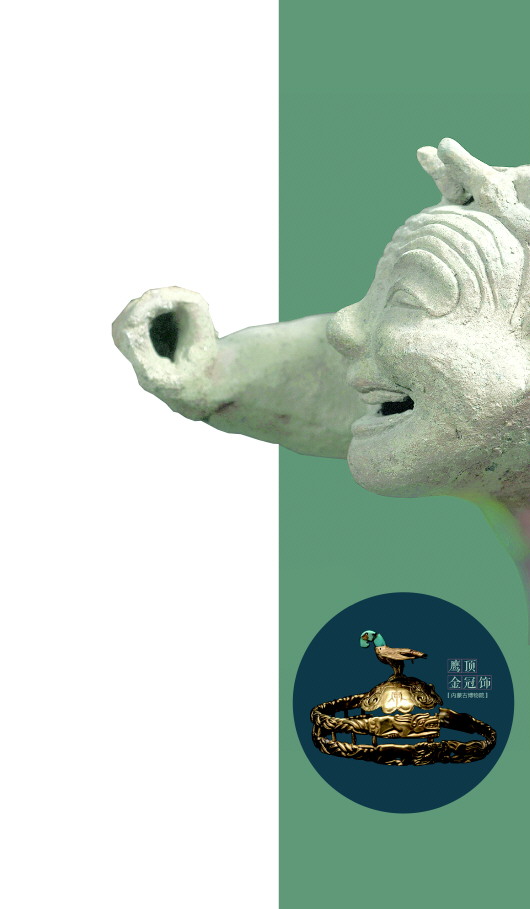

在徐欢看来,“拟人化”更多还是希望吸引年轻人的注意力,让看似冷冰冰的文物国宝,变得有热血与人性。而如何让年轻人接纳源远流长的中华文化,也是徐欢和团队思考的问题。首先,他们根据文物自身的特色以及所要表达的信息不同,采取或有趣、或大气、或卖萌的多样叙事风格,试图让博物馆中沉静的国宝变得灵动起来。例如在介绍鹰顶金冠饰时用一小段可爱的黏土动画,清晰地展现了草原游牧民族竞争的生存意识;商鞅方升则用纪实的方式,展示了天下的“标准”如何诞生。“让文物‘活’起来,是让它与观众对话,激发观众探索中华文明历程的好奇心。”

同时,《如果国宝会说话》在制作模式上也摒弃了“长篇论述”的方式,特地采用了5分钟一集,25集一季的短小精悍的分集形式,“这涉及当下纪录片传播方式的问题。我们试图为适应互联网时代的碎片化传播方式,进行了融媒体的尝试。”

新技术让文物添彩

经过千年的历史沉淀,诸多古字画、古陶器类的文物都丧失了原本的光泽和色彩,图案和色彩勾勒甚至都有些失真。但在《如果国宝会说话》中,每集主要介绍的文物不仅采用了近景实拍,每个纹路都清晰可见;同时节目组也应用了后期技术,令画面中的文物又重新恢复了千年前的光彩。

徐欢表示,每一件文物都经历了剧本设计、形象设计、动作设计、人偶制作、背景制作、拍摄、剪辑调色合成几个阶段。在拍摄阶段,节目组坚持到各地博物馆、遗址等地进行实物实拍。而为更清晰地展示文物细节,节目组后期则借助了高精三维数字扫描、高清平面信息采集、多光影采录等众多新技术,对拍摄的文物进行二次加工。

而在目前已播的五十集中,通过文物手绘、3D动画、特效的手法来展现文物故事的方式十分常见。例如第一季第九集,节目组便利用特效让殷墟嵌绿松石甲骨上的文字“跑”了出来,成了栩栩如生的会活动的动画小人,演示了古代商人一天的生活劳作画面。在第二季第一集介绍鹰顶金冠饰时,节目组也采用了黏土手指动画,“因为在故事最后,我们想呈现出游牧民族与农耕民族握手,真的手突然出场,肯定比画两只手要更有视觉冲击力。”

(刘玮 张赫)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。