别吓着机器

齐鲁晚报 2019年06月07日

□黄永玉

前几天看到个短消息,有134年历史的柯达公司停业了。说得清清楚楚,不是倒霉,不是垮台,不是跟人闹脾气,是自动不干。

开创人是乔治·伊斯曼先生,他发明照相的乳剂配方,干版和胶片和以后的胶卷,柯达盒式照相机,勃朗宁盒式照相机。这种盒式勃朗宁有句广告话:“只要手指头按一按!”这是1900年的事。

1937年4月4日儿童节,在长沙,家父三块多钱买了部这东西送我,一直带在身边,1946年在广州,把这架伴随我八年苦难的小黑盒子转送给妻子的弟弟阿川,再由他用胶布粘补裂缝,不晓得又用上多少年……

所以我记得住柯达公司,也没忘记乔治·伊斯曼先生。每次想到他们,仿佛闻得到一种文化历史的香气。这类消息并没有让我惊慌失措,也没听见别人在幸灾乐祸,只是让人温暖地翻阅历史文化大书的某一页而已。

不过,我仍然觉得这是个不小的文化动静。有了柯达公司与乔治·伊斯曼先生的发明,才有办法把世界这一百多年来的大事小事都活生生记录下来,让人们的眼睛亲自看到历史。

举个好玩的假定:要是早两千多年,由秦朝的李斯或秦始皇、唐朝的唐太宗或吴道子,或宋朝的张择端,或是历朝历代的史官们发明了摄影技术而不是竹简、木牍记录本朝野万端杂事留给后世,让我们像看电影一样看到当年历史人物真身活动的记录,该有多妙!(当然也有点害怕。)

把这种梦想缩回现实,乔治·伊斯曼先生这一百多年记录功劳也足够可以的了。所以我想说:乔治·伊斯曼先生和他的柯达公司有点“伟大”,不晓得可不可以?

柯达公司停止活动了,“潇洒!”做生意的看准形势,玩到这种水平还真不易。世界上常发生这类换位变化。自然换位和社会换位,也让我想到木板拖鞋问题。

我是在闽南长大,在广东成年的。对于穿木拖鞋相当习惯。如果不上班,不开会,不访友,在家大都穿它。 粤闽两地人穿木拖板很自在,甚至套在脚上可以飞跑。打架时捏在手上当武器。这东西从古就有,追究历史完全犯不着。大街小巷,随处找得到为人急修木屐的小摊铺,大多牛皮带两边掉了钉子。你知道这三两分钱的生意,养活多少赖以为生的男女老少家口吗?

谁能想象自从塑料拖鞋上市以来,那个万家钉屐小摊子从此打锣也找不回来了。这类变化,市面上没发生过惊涛骇浪;怪谁也怪不着。谁能设想千百年习以为常的生活方式一下子不见了!

上中学的时候就晓得上海有个林语堂先生,听说他在发明中文打字机。发明几万汉字的打字机比二十六个字母的打字机难多了,心里产生了尊敬和佩服,也以为这事深感造难。发明出来有什么用?能普及吗?贵吗?再过一些时候才想起另外的问题:他不懂机械原理,“作用力等于反作用力”蒙昧跟发明热情打架,谁也熬不过谁。

他没有机会享受成果的快乐,得到的只是饮恨。好不公道啊!天老爷!我见过那架结构非常复杂的成品照片屹立桌上,像一座巍峨的烈士公墓。女儿在美国卫斯理大学读书的时候,听说体验过一年多语堂先生的打字机原理。

全世界一阵妖风刮起,飞沙走石——新世界揭幕,电子芯片出现。

历史上流逝的汗水、眼泪、光阴、愿望、足迹都能找到去处,找到归宿。幼稚行为是开发的源头,甚至,甚至,看在文化分儿上,别再嘲笑他那部中文打字机吧!

我在报馆工作一段时期,熟悉印刷过程和机器,排字用铅字排版,用铅汁浇灌纸型,上印刷机印刷。机器一开动,松了一口大气。

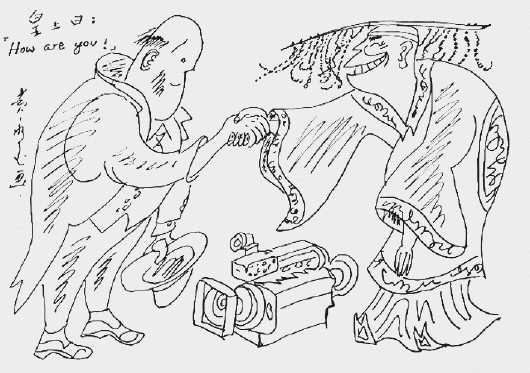

我十几年前去参观印刷厂。单栋五层楼高的大厅装着三十米长、十五米高的机器。卷筒纸这头进,那头出来了彩色斑斓的书。自己往卡车上送,静悄悄像一群鱼。楼上两男一女坐在电脑边,手指不停晃动。他们是楼下机器的司机。楼底机器边站着三个人,也跟机器一动不动。

我对老板说:“太安静了,你大叫一声试试!”他说:“不敢,会吓着机器。”

(转自《新民晚报》)

前几天看到个短消息,有134年历史的柯达公司停业了。说得清清楚楚,不是倒霉,不是垮台,不是跟人闹脾气,是自动不干。

开创人是乔治·伊斯曼先生,他发明照相的乳剂配方,干版和胶片和以后的胶卷,柯达盒式照相机,勃朗宁盒式照相机。这种盒式勃朗宁有句广告话:“只要手指头按一按!”这是1900年的事。

1937年4月4日儿童节,在长沙,家父三块多钱买了部这东西送我,一直带在身边,1946年在广州,把这架伴随我八年苦难的小黑盒子转送给妻子的弟弟阿川,再由他用胶布粘补裂缝,不晓得又用上多少年……

所以我记得住柯达公司,也没忘记乔治·伊斯曼先生。每次想到他们,仿佛闻得到一种文化历史的香气。这类消息并没有让我惊慌失措,也没听见别人在幸灾乐祸,只是让人温暖地翻阅历史文化大书的某一页而已。

不过,我仍然觉得这是个不小的文化动静。有了柯达公司与乔治·伊斯曼先生的发明,才有办法把世界这一百多年来的大事小事都活生生记录下来,让人们的眼睛亲自看到历史。

举个好玩的假定:要是早两千多年,由秦朝的李斯或秦始皇、唐朝的唐太宗或吴道子,或宋朝的张择端,或是历朝历代的史官们发明了摄影技术而不是竹简、木牍记录本朝野万端杂事留给后世,让我们像看电影一样看到当年历史人物真身活动的记录,该有多妙!(当然也有点害怕。)

把这种梦想缩回现实,乔治·伊斯曼先生这一百多年记录功劳也足够可以的了。所以我想说:乔治·伊斯曼先生和他的柯达公司有点“伟大”,不晓得可不可以?

柯达公司停止活动了,“潇洒!”做生意的看准形势,玩到这种水平还真不易。世界上常发生这类换位变化。自然换位和社会换位,也让我想到木板拖鞋问题。

我是在闽南长大,在广东成年的。对于穿木拖鞋相当习惯。如果不上班,不开会,不访友,在家大都穿它。 粤闽两地人穿木拖板很自在,甚至套在脚上可以飞跑。打架时捏在手上当武器。这东西从古就有,追究历史完全犯不着。大街小巷,随处找得到为人急修木屐的小摊铺,大多牛皮带两边掉了钉子。你知道这三两分钱的生意,养活多少赖以为生的男女老少家口吗?

谁能想象自从塑料拖鞋上市以来,那个万家钉屐小摊子从此打锣也找不回来了。这类变化,市面上没发生过惊涛骇浪;怪谁也怪不着。谁能设想千百年习以为常的生活方式一下子不见了!

上中学的时候就晓得上海有个林语堂先生,听说他在发明中文打字机。发明几万汉字的打字机比二十六个字母的打字机难多了,心里产生了尊敬和佩服,也以为这事深感造难。发明出来有什么用?能普及吗?贵吗?再过一些时候才想起另外的问题:他不懂机械原理,“作用力等于反作用力”蒙昧跟发明热情打架,谁也熬不过谁。

他没有机会享受成果的快乐,得到的只是饮恨。好不公道啊!天老爷!我见过那架结构非常复杂的成品照片屹立桌上,像一座巍峨的烈士公墓。女儿在美国卫斯理大学读书的时候,听说体验过一年多语堂先生的打字机原理。

全世界一阵妖风刮起,飞沙走石——新世界揭幕,电子芯片出现。

历史上流逝的汗水、眼泪、光阴、愿望、足迹都能找到去处,找到归宿。幼稚行为是开发的源头,甚至,甚至,看在文化分儿上,别再嘲笑他那部中文打字机吧!

我在报馆工作一段时期,熟悉印刷过程和机器,排字用铅字排版,用铅汁浇灌纸型,上印刷机印刷。机器一开动,松了一口大气。

我十几年前去参观印刷厂。单栋五层楼高的大厅装着三十米长、十五米高的机器。卷筒纸这头进,那头出来了彩色斑斓的书。自己往卡车上送,静悄悄像一群鱼。楼上两男一女坐在电脑边,手指不停晃动。他们是楼下机器的司机。楼底机器边站着三个人,也跟机器一动不动。

我对老板说:“太安静了,你大叫一声试试!”他说:“不敢,会吓着机器。”

(转自《新民晚报》)