大鲍岛的历史投影

齐鲁晚报 2019年08月08日

□柳已青

“一二一,上街里,买书包,买铅笔,到了学校考第一。”这首在几代人唇齿之间流传的民谣,内核是“街里”。“街里”是以青岛中山路为主,包括黄岛路、四方路、潍县路等几条相邻道路形成的购物休闲地,曾经是几代青岛人心目中美好生活的象征,是一个经历了沧海桑田的地理标志。

四方路、芝罘路、黄岛路、潍县路一带,在青岛的历史文献中,被称为“大鲍岛”。德国人海因里希·谋乐(Heinrich Mootz)在《山东德邑村镇志》一书中写道:“大鲍岛村位于胶州湾青岛的北面……有王姓和于姓居民680人,和所有住在岸边的居民一样,他们都是渔民或农民。村里有一座带学校的祠堂和一座建筑质量较高的中国官员的庄园……”大鲍岛村的名字,来源于胶州湾内一块名为“鲍岛”的海礁。大鲍岛村在德占青岛的初期就已经消失了,取而代之的是中国城的崛起。

德国人把租界地分为内外两界,外界为李村,内界为青岛。据《德属之境分为内外两界章程》记载:青岛为市区,内界亦划分为欧人区和华人区;“自西边非大利街(今中山路南段),北边侯汉娄阿街一线(今德县路),由此顺溯小北岭过挂旗山(今信号山)至凤台岭(今青岛青岛山),再由此相沿各山岭至会前东山以至沿海沿止”,为欧人区,不允许起盖中式房屋,“仅容许西人雇佣各人以及常佣等人在内限数居住”。欧人区以北,通过隔离地段(今黄岛路和平度路一带)为华人居住区与商业区,也称大鲍岛区,即今天四方路与沧口路、芝罘路与中山路北段之间围成的区域。关于土地的买卖、使用、建设,《置买田地章程》中有详细的规定。

德国殖民当局还制定了一系列建筑设计、园林绿化、环境卫生和道路等的具体法规,在不同的区域实行不同的标准。青岛区“属官厅会社及欧美人之住所,屋的高度以18公尺为限,楼则限于三层以下,建筑面积应占宅地面积十分之六以下,邻舍中间之距离至少3公尺,有窗之面至少相距4公尺”。鲍岛区的设施及建筑质量则远不及青岛区。德国殖民当局制定的法规,执行非常严格,保证了建筑的丰富多彩,这些建筑连缀成许多富有魅力的街区,其浓郁的欧陆风情宛如一座欧洲城市。以至于德国的传教士卫礼贤刚到建设中的青岛,发出一连串的惊叹。

大鲍岛华人区的里院,是青岛典型的民居单元。里院大多是二到三层的木头结构房子围成的院落,后期也有四到五层的砖混结构,基本都是直排竖分的西式商住一体楼房和中国传统四合院围合式平房相结合的产物。里院分为“口、日、凸、目、回”五种类型,依次为独院、两进院、不规则院、三进院、套院等。

最初的里是楼房,院则是平房。据1922年出版的《青岛概要》中记录,住在里坊的居民身份高,多是公务员、公司职员、教师等,住在院中的多是产业工人、小商小贩和青漂一族。到了上世纪30年代青岛的里院已经有500多处,逐渐形成了独特的里院文化,体现了和谐共济的居住理念。

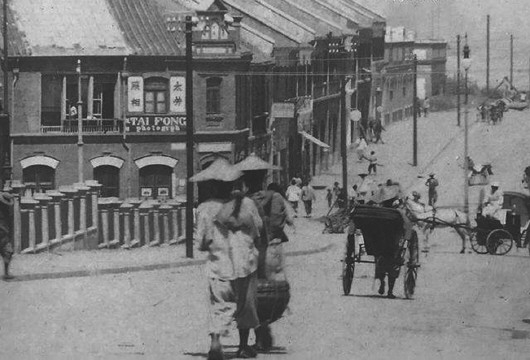

里院遍布四方路、潍县路一带。从空中俯瞰,红瓦的楼房和院落,层次分明,棋盘状的道路交叉纵横。里院布局的形成,是大鲍岛的特色。直接催生了商业和娱乐,大批的老字号在这里启航。春和楼、聚福楼、瑞蚨祥、谦祥益、盛锡福、亨得利、天真照相馆、国货公司……商号林立,齐燕会馆、广东会馆、三江会馆……商会云集。衣食住行的各种行当,吃喝玩乐的各种消费,都可以在这里找到,在这里满足。四方路、博山路上,在不同的时代,晃动着德国军人、日本浪人、美国海军的身影;芝罘路、潍县路上,傅炳昭、刘子山、隋石卿、丁敬臣、宋雨亭等商业大亨,在这里出没。

而南来北往的青岛过客,身影也定格在街上。1926年,伪满洲国总理大臣郑孝胥路过青岛时,就曾在聚福楼大宴同僚。郑孝胥心血来潮,为聚福楼写了一副名联:“驱车试过即墨路,觅醉须登聚福楼。”而北京路顺兴楼里,清朝的遗老王垿在此雅聚,杨振声等酒中八仙在这里猜拳畅饮。劈柴院里,王鼎臣、马三立、刘宝瑞、新凤霞等各路艺人纷纷登台。

俱往矣。各色人物,三教九流,留在了历史的天空,仿佛是一个风云变幻的投影。而悲欢离合、荣辱浮沉的故事,也沉淀在了老楼老院的岁月之中。

“一二一,上街里,买书包,买铅笔,到了学校考第一。”这首在几代人唇齿之间流传的民谣,内核是“街里”。“街里”是以青岛中山路为主,包括黄岛路、四方路、潍县路等几条相邻道路形成的购物休闲地,曾经是几代青岛人心目中美好生活的象征,是一个经历了沧海桑田的地理标志。

四方路、芝罘路、黄岛路、潍县路一带,在青岛的历史文献中,被称为“大鲍岛”。德国人海因里希·谋乐(Heinrich Mootz)在《山东德邑村镇志》一书中写道:“大鲍岛村位于胶州湾青岛的北面……有王姓和于姓居民680人,和所有住在岸边的居民一样,他们都是渔民或农民。村里有一座带学校的祠堂和一座建筑质量较高的中国官员的庄园……”大鲍岛村的名字,来源于胶州湾内一块名为“鲍岛”的海礁。大鲍岛村在德占青岛的初期就已经消失了,取而代之的是中国城的崛起。

德国人把租界地分为内外两界,外界为李村,内界为青岛。据《德属之境分为内外两界章程》记载:青岛为市区,内界亦划分为欧人区和华人区;“自西边非大利街(今中山路南段),北边侯汉娄阿街一线(今德县路),由此顺溯小北岭过挂旗山(今信号山)至凤台岭(今青岛青岛山),再由此相沿各山岭至会前东山以至沿海沿止”,为欧人区,不允许起盖中式房屋,“仅容许西人雇佣各人以及常佣等人在内限数居住”。欧人区以北,通过隔离地段(今黄岛路和平度路一带)为华人居住区与商业区,也称大鲍岛区,即今天四方路与沧口路、芝罘路与中山路北段之间围成的区域。关于土地的买卖、使用、建设,《置买田地章程》中有详细的规定。

德国殖民当局还制定了一系列建筑设计、园林绿化、环境卫生和道路等的具体法规,在不同的区域实行不同的标准。青岛区“属官厅会社及欧美人之住所,屋的高度以18公尺为限,楼则限于三层以下,建筑面积应占宅地面积十分之六以下,邻舍中间之距离至少3公尺,有窗之面至少相距4公尺”。鲍岛区的设施及建筑质量则远不及青岛区。德国殖民当局制定的法规,执行非常严格,保证了建筑的丰富多彩,这些建筑连缀成许多富有魅力的街区,其浓郁的欧陆风情宛如一座欧洲城市。以至于德国的传教士卫礼贤刚到建设中的青岛,发出一连串的惊叹。

大鲍岛华人区的里院,是青岛典型的民居单元。里院大多是二到三层的木头结构房子围成的院落,后期也有四到五层的砖混结构,基本都是直排竖分的西式商住一体楼房和中国传统四合院围合式平房相结合的产物。里院分为“口、日、凸、目、回”五种类型,依次为独院、两进院、不规则院、三进院、套院等。

最初的里是楼房,院则是平房。据1922年出版的《青岛概要》中记录,住在里坊的居民身份高,多是公务员、公司职员、教师等,住在院中的多是产业工人、小商小贩和青漂一族。到了上世纪30年代青岛的里院已经有500多处,逐渐形成了独特的里院文化,体现了和谐共济的居住理念。

里院遍布四方路、潍县路一带。从空中俯瞰,红瓦的楼房和院落,层次分明,棋盘状的道路交叉纵横。里院布局的形成,是大鲍岛的特色。直接催生了商业和娱乐,大批的老字号在这里启航。春和楼、聚福楼、瑞蚨祥、谦祥益、盛锡福、亨得利、天真照相馆、国货公司……商号林立,齐燕会馆、广东会馆、三江会馆……商会云集。衣食住行的各种行当,吃喝玩乐的各种消费,都可以在这里找到,在这里满足。四方路、博山路上,在不同的时代,晃动着德国军人、日本浪人、美国海军的身影;芝罘路、潍县路上,傅炳昭、刘子山、隋石卿、丁敬臣、宋雨亭等商业大亨,在这里出没。

而南来北往的青岛过客,身影也定格在街上。1926年,伪满洲国总理大臣郑孝胥路过青岛时,就曾在聚福楼大宴同僚。郑孝胥心血来潮,为聚福楼写了一副名联:“驱车试过即墨路,觅醉须登聚福楼。”而北京路顺兴楼里,清朝的遗老王垿在此雅聚,杨振声等酒中八仙在这里猜拳畅饮。劈柴院里,王鼎臣、马三立、刘宝瑞、新凤霞等各路艺人纷纷登台。

俱往矣。各色人物,三教九流,留在了历史的天空,仿佛是一个风云变幻的投影。而悲欢离合、荣辱浮沉的故事,也沉淀在了老楼老院的岁月之中。