在文学里给乡土诗学正义

齐鲁晚报 2019年12月07日

□杨照

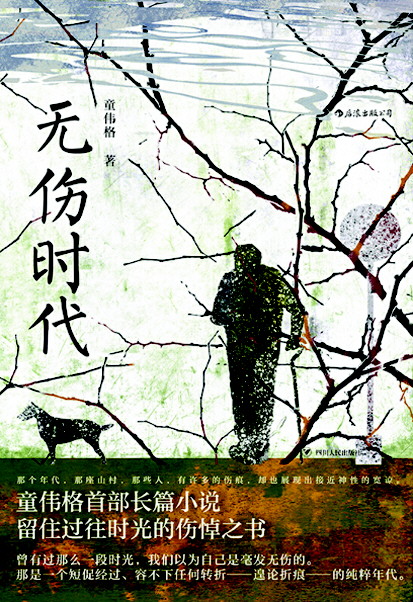

从《王考》到《无伤时代》,童伟格一贯选择海滨的荒村作为故事进行(或停滞)的背景,跳来跳去的叙述述说的也都是荒村里成长(或拒绝成长)的小人物们。他的小说里,使用大量乡土形象,反复召唤乡土记忆与祭仪、信仰,而且他的小说里,城市几乎总是毫无例外,以陌生的、敌对的、飘浮混乱的性质出现。这些特色,无疑是传袭来自“乡土文学”的。

不只如此浮面、表层的相似而已,从《王考》到《无伤时代》,童伟格小说里出现的人物,在性格上,也都和“乡土文学”里的典型角色高度亲和。他们都活在自己建构、想象的世界里。他们无法理解、更无法诠释,生活小世界以外,快速翻搅变动中的外界社会。

不管是黄春明或王祯和,以及二十多年前热情投入“乡土文学”书写的众多作家们,他们看待“乡土”的眼光,毕竟是有着认识论上的绝对距离的。不管要同情,或要嘲讽,都必须预设着一个立场:作者比他笔下的乡土角色掌握更多的、不同的知识,所以作者才能回头用同情或嘲讽的态度,看这些在小圈圈、小笼子甚至小粘蝇纸上奋力手忙脚乱的角色。

像是人与捕蝇纸上被粘住的苍蝇之间的关系。苍蝇感受到自己的危险处境,却感受不到危险处境的来龙去脉,更感受不到自己挣扎的徒劳。只有掌握了整个状况的人,才能选择或泪或笑的表情,来看待苍蝇。

童伟格却选择和他笔下的这些人物,一起活在无知与无能的手忙脚乱里。在只有一条柏油马路,只有不断脱班迟到的一班公车的海滨荒村里,人们不只没有办法与现代社会一起发展演化,他们甚至没有办法分辨真与假、生与死、贫与富、过去与现在等最基本的区别。他们的无知与无能,使得他们接受不到现代生活理性的感染,进而使得他们超越了真与假、生与死、贫与富、过去与现在的界限。

他们的存在,一塌糊涂。他们被荒村乡土的条件,隔绝在整理存在秩序所需的现代知识与现代概念之外。因而他们吊诡地取得了一种自由,活在一塌糊涂,超越真假、生死、贫富、过去与现在界限的存在中的自由。

是了,童伟格最特殊的文学视野,就是把“乡土文学”当中应该被同情、被嘲讽、被解救的封闭、荒谬的“乡人存在”,逆转改写成了自由。在那个理性渗透不到的空间里,人们大剌剌地,既无奈又骄傲地活在既真又假、生死无别,完全可以无视于时间存在、无视于时间线性淌流的世界里。

《无伤时代》书写的,就是荒村荒人无伤的自由。从现代理性角度看,小说里的每一个角色,都过着虚无败坏的生活,整本小说简直就是对于种种败坏的执迷探索。村子在败坏、人在败坏、记忆在败坏。祖母的故事是败坏的故事,大母亲的故事是败坏的故事,整个家族每一个人的故事,都环绕着同样的败坏主题。

童伟格放弃了对于乡土人物的关怀、同情,如实地接受他们作为与现实脱节的“废人”存在,如实地接受“废人”存在中一切荒谬无常,他打破了“乡土文学”的核心人道立场,从这点上看,他无疑是“乡土文学”的叛徒。然而背叛“乡土文学”的人道温情,走自己的“废人”路线,童伟格让作为叙述者的自我也一并“废人化”,弥合了“乡土文学”中作者与角色的知识论落差,最终却赋予了这些荒村乡人们,一种史无前例的自由。他们的生老病死,他们漫长的等车与怪诞的杂货店,于是超脱了可怜可鄙的地位,成为独立独特的、自由的存在。从这个角度看那童伟格似乎又回到了“乡土文学”的路子上,绕了路给予乡土与乡土人物,更高的尊严与尊重,他不再像其他乡土作家般,希冀透过文学来帮乡土争取社会正义,他直截了当地,就在文学里,只在文学里,给了乡土诗学正义。

从《王考》到《无伤时代》,童伟格一贯选择海滨的荒村作为故事进行(或停滞)的背景,跳来跳去的叙述述说的也都是荒村里成长(或拒绝成长)的小人物们。他的小说里,使用大量乡土形象,反复召唤乡土记忆与祭仪、信仰,而且他的小说里,城市几乎总是毫无例外,以陌生的、敌对的、飘浮混乱的性质出现。这些特色,无疑是传袭来自“乡土文学”的。

不只如此浮面、表层的相似而已,从《王考》到《无伤时代》,童伟格小说里出现的人物,在性格上,也都和“乡土文学”里的典型角色高度亲和。他们都活在自己建构、想象的世界里。他们无法理解、更无法诠释,生活小世界以外,快速翻搅变动中的外界社会。

不管是黄春明或王祯和,以及二十多年前热情投入“乡土文学”书写的众多作家们,他们看待“乡土”的眼光,毕竟是有着认识论上的绝对距离的。不管要同情,或要嘲讽,都必须预设着一个立场:作者比他笔下的乡土角色掌握更多的、不同的知识,所以作者才能回头用同情或嘲讽的态度,看这些在小圈圈、小笼子甚至小粘蝇纸上奋力手忙脚乱的角色。

像是人与捕蝇纸上被粘住的苍蝇之间的关系。苍蝇感受到自己的危险处境,却感受不到危险处境的来龙去脉,更感受不到自己挣扎的徒劳。只有掌握了整个状况的人,才能选择或泪或笑的表情,来看待苍蝇。

童伟格却选择和他笔下的这些人物,一起活在无知与无能的手忙脚乱里。在只有一条柏油马路,只有不断脱班迟到的一班公车的海滨荒村里,人们不只没有办法与现代社会一起发展演化,他们甚至没有办法分辨真与假、生与死、贫与富、过去与现在等最基本的区别。他们的无知与无能,使得他们接受不到现代生活理性的感染,进而使得他们超越了真与假、生与死、贫与富、过去与现在的界限。

他们的存在,一塌糊涂。他们被荒村乡土的条件,隔绝在整理存在秩序所需的现代知识与现代概念之外。因而他们吊诡地取得了一种自由,活在一塌糊涂,超越真假、生死、贫富、过去与现在界限的存在中的自由。

是了,童伟格最特殊的文学视野,就是把“乡土文学”当中应该被同情、被嘲讽、被解救的封闭、荒谬的“乡人存在”,逆转改写成了自由。在那个理性渗透不到的空间里,人们大剌剌地,既无奈又骄傲地活在既真又假、生死无别,完全可以无视于时间存在、无视于时间线性淌流的世界里。

《无伤时代》书写的,就是荒村荒人无伤的自由。从现代理性角度看,小说里的每一个角色,都过着虚无败坏的生活,整本小说简直就是对于种种败坏的执迷探索。村子在败坏、人在败坏、记忆在败坏。祖母的故事是败坏的故事,大母亲的故事是败坏的故事,整个家族每一个人的故事,都环绕着同样的败坏主题。

童伟格放弃了对于乡土人物的关怀、同情,如实地接受他们作为与现实脱节的“废人”存在,如实地接受“废人”存在中一切荒谬无常,他打破了“乡土文学”的核心人道立场,从这点上看,他无疑是“乡土文学”的叛徒。然而背叛“乡土文学”的人道温情,走自己的“废人”路线,童伟格让作为叙述者的自我也一并“废人化”,弥合了“乡土文学”中作者与角色的知识论落差,最终却赋予了这些荒村乡人们,一种史无前例的自由。他们的生老病死,他们漫长的等车与怪诞的杂货店,于是超脱了可怜可鄙的地位,成为独立独特的、自由的存在。从这个角度看那童伟格似乎又回到了“乡土文学”的路子上,绕了路给予乡土与乡土人物,更高的尊严与尊重,他不再像其他乡土作家般,希冀透过文学来帮乡土争取社会正义,他直截了当地,就在文学里,只在文学里,给了乡土诗学正义。