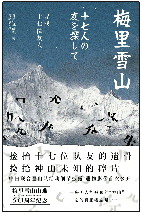

梅里雪山的神性

齐鲁晚报 2021年05月22日

1991年1月,云南梅里雪山发生了震惊世界的登山事故,中日友好联合登山队十七名队员遭遇雪崩,全部遇难。这是人类登山史上的第二大山难。在一百多年的现代登山史上,梅里雪山也成为人类唯一无法登顶的山峰。事故发生后,中日双方进行了多方搜索。搜索队伍中一位名叫小林尚礼的日本登山队员,更在之后的二十多年里,为了让山难队友们的亡灵回到亲人身边,一再深入梅里雪山搜寻,并已成功找到了十六具遗体。《梅里雪山:寻找十七位友人》,就是小林尚礼多年艰辛搜寻的记录。本书以纪录片式平实而细腻的文字,壮美与温柔兼具的影像,记录了令人心碎的恐怖山难,艰辛的搜寻,梅里雪山的神秘风貌,山脚下人们的朴素生活,三次转山之旅和当地生活的变化。在跨越多年的搜寻中,他从傲慢的外来登山者,逐渐转变成为神山的守护者,一位自然主题的摄影师和作家。而雪山之残酷与神圣,自然对其心灵和生活的荡涤,也同样荡涤着每一个热爱雪山的灵魂。

□郭净

我们在为梅里山难三十周年策划一套纪念丛书期间,小林尚礼提出疑问,这件事在日本已经过去,为什么中国人还那么在意?记得我当时的回答有些含糊,没有让他,也让我自己满意。然而,一场疫情在2019年底爆发,并延续至今,仿佛老天爷揭晓了答案——

西方现代文明在数百年的狂飙突进中确立了一种逻辑,即把世界划分为有灵性的“人”(human)和无灵性的“自然”(nature),并将这种区别固化在一套金字塔式的分类系统中。发端于15世纪的探险运动,其主旨是“文明”对“荒野”和“原始”的探索和操控;而借壮阔山水来彰显个人的勇气和智慧,亦成为探险运动的核心价值观。

20世纪70到90年代,针对喜马拉雅雪山群的登山和科考行动,逐渐脱离了早期单打独斗的境况,进入到群雄逐鹿的竞争时代。梅里登山是这个潮流中最激进的一波,却在物资充沛、准备周全的情况下遭遇惨败。其受挫的根源,是对大自然威力的低估,而这种威力,不仅表现为突发的雪崩,更以当地神山信仰的形式呈现出来。

梅里登山的挫折,和眼前这场蔓延南瞻部洲的祸患似乎难以相提并论,但它们都借死亡,凸显了被科技和经济繁荣遮蔽了的两个核心问题:人类与自然、文化与文化应该如何相处。

这座被登山者和旅游者称作“梅里”的雪山峰,藏语的意思是“白色的雪”(卡瓦格博)。这个命名包含着深刻的寓意:他不仅具有岩石、森林的自然形貌,也被赋予了人类敬畏的神性。在上千年的岁月里,当地人仰仗着卡瓦格博的庇护,也因此画定了人与神圣世界不可逾越的边界。所谓“山神”,正是那个拥有庞大力量,能够赐福,也能够毁灭众多小生命的力量的象征。然而,放眼我们生息于斯的山河湖海,自认为尊处生物链顶端的人类,无所不在地侵入神圣的森林、冰峰、湿地、海滩,“荡涤”着他们厌恶的物种和景观,同时也必然因生物圈的自我矫正而遭到报复。这冲突的焦点,恰恰是我们面对灾难,总在回避却再也无法回避的诘问:自然是否有神性?人类的探险是否应有限度?

探险家们裹挟在如此剧烈的冲突中,不得不首先承担无法预料的后果。作为一个怀抱理想,却又身陷“莫斯肯大漩涡”的登山者,小林没有像其他人那样躲开。当然,他的初衷并不是要去了解神山为何物,其实日本人也相信山神,但在他们的文化里,朝圣者是可以登到山顶,对神灵祈祷的。他原本是去搜寻友人的遗迹,就像《缅甸的竖琴》中的水岛一样,在第二次世界大战结束后留在东南亚收集死难将士的骨骸,让他们的魂灵有个归宿。1999年8月5日,我曾跟着村长大扎西、村民达娃和小林尚礼前往冰川,拍摄他们寻找罹难者遗物的过程。那时,小林对藏族知之甚少,乃至心怀疑虑。等一个月以后我再去大扎西家时,他已经和这家人建立了初步的友谊。十二岁的白玛次木和十一岁的松吉品初用藏语和汉语跟他聊天,大扎西趁着酒兴跟他普及卡瓦格博信仰的基础知识。一种比探险更加久远和深厚的传统,像酒精一般点点滴滴地渗进日本客人的身体和脑袋。如同高更和洛克,那个逃避都市,却又受困于山野的叛离之人,慢慢褪去坚硬的盔甲,转变成了一个山岳文化的摄影家和探索者。

这种身份和灵魂转变的例子,在探险史上属于例外。我竟有幸在平凡之路上见证这段传奇,见证一个登山者被雪山改造的故事。这故事或许预言了一种前景:在种种冲突愈加激烈的时刻,哪怕凭借个人的微薄之力,也能在文化与文化、人类与生态景观的隔离墙上撞开一个缺口,透进一丝希望之光。

山难带来了绝望,却也带来一个普通人扭转命运的故事。确切地讲,小林尽了人事,但推动这无人之作的天命,还来自那座绒地的山神,他会无情地埋葬登山者的肉体,但最终解救了他们的灵魂。

(摘选自《梅里雪山:寻找十七位友人》序言,标题为编者所加)

□郭净

我们在为梅里山难三十周年策划一套纪念丛书期间,小林尚礼提出疑问,这件事在日本已经过去,为什么中国人还那么在意?记得我当时的回答有些含糊,没有让他,也让我自己满意。然而,一场疫情在2019年底爆发,并延续至今,仿佛老天爷揭晓了答案——

西方现代文明在数百年的狂飙突进中确立了一种逻辑,即把世界划分为有灵性的“人”(human)和无灵性的“自然”(nature),并将这种区别固化在一套金字塔式的分类系统中。发端于15世纪的探险运动,其主旨是“文明”对“荒野”和“原始”的探索和操控;而借壮阔山水来彰显个人的勇气和智慧,亦成为探险运动的核心价值观。

20世纪70到90年代,针对喜马拉雅雪山群的登山和科考行动,逐渐脱离了早期单打独斗的境况,进入到群雄逐鹿的竞争时代。梅里登山是这个潮流中最激进的一波,却在物资充沛、准备周全的情况下遭遇惨败。其受挫的根源,是对大自然威力的低估,而这种威力,不仅表现为突发的雪崩,更以当地神山信仰的形式呈现出来。

梅里登山的挫折,和眼前这场蔓延南瞻部洲的祸患似乎难以相提并论,但它们都借死亡,凸显了被科技和经济繁荣遮蔽了的两个核心问题:人类与自然、文化与文化应该如何相处。

这座被登山者和旅游者称作“梅里”的雪山峰,藏语的意思是“白色的雪”(卡瓦格博)。这个命名包含着深刻的寓意:他不仅具有岩石、森林的自然形貌,也被赋予了人类敬畏的神性。在上千年的岁月里,当地人仰仗着卡瓦格博的庇护,也因此画定了人与神圣世界不可逾越的边界。所谓“山神”,正是那个拥有庞大力量,能够赐福,也能够毁灭众多小生命的力量的象征。然而,放眼我们生息于斯的山河湖海,自认为尊处生物链顶端的人类,无所不在地侵入神圣的森林、冰峰、湿地、海滩,“荡涤”着他们厌恶的物种和景观,同时也必然因生物圈的自我矫正而遭到报复。这冲突的焦点,恰恰是我们面对灾难,总在回避却再也无法回避的诘问:自然是否有神性?人类的探险是否应有限度?

探险家们裹挟在如此剧烈的冲突中,不得不首先承担无法预料的后果。作为一个怀抱理想,却又身陷“莫斯肯大漩涡”的登山者,小林没有像其他人那样躲开。当然,他的初衷并不是要去了解神山为何物,其实日本人也相信山神,但在他们的文化里,朝圣者是可以登到山顶,对神灵祈祷的。他原本是去搜寻友人的遗迹,就像《缅甸的竖琴》中的水岛一样,在第二次世界大战结束后留在东南亚收集死难将士的骨骸,让他们的魂灵有个归宿。1999年8月5日,我曾跟着村长大扎西、村民达娃和小林尚礼前往冰川,拍摄他们寻找罹难者遗物的过程。那时,小林对藏族知之甚少,乃至心怀疑虑。等一个月以后我再去大扎西家时,他已经和这家人建立了初步的友谊。十二岁的白玛次木和十一岁的松吉品初用藏语和汉语跟他聊天,大扎西趁着酒兴跟他普及卡瓦格博信仰的基础知识。一种比探险更加久远和深厚的传统,像酒精一般点点滴滴地渗进日本客人的身体和脑袋。如同高更和洛克,那个逃避都市,却又受困于山野的叛离之人,慢慢褪去坚硬的盔甲,转变成了一个山岳文化的摄影家和探索者。

这种身份和灵魂转变的例子,在探险史上属于例外。我竟有幸在平凡之路上见证这段传奇,见证一个登山者被雪山改造的故事。这故事或许预言了一种前景:在种种冲突愈加激烈的时刻,哪怕凭借个人的微薄之力,也能在文化与文化、人类与生态景观的隔离墙上撞开一个缺口,透进一丝希望之光。

山难带来了绝望,却也带来一个普通人扭转命运的故事。确切地讲,小林尽了人事,但推动这无人之作的天命,还来自那座绒地的山神,他会无情地埋葬登山者的肉体,但最终解救了他们的灵魂。

(摘选自《梅里雪山:寻找十七位友人》序言,标题为编者所加)