航天英雄冬夜归来“感觉良好”

科技力量为神舟十四号回家保驾护航

齐鲁晚报 2022年12月05日

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2022年12月4日20时09分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲身体状态良好,在中国空间站出差183天的神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。

12月4日20时09分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。

此次神舟十四号乘组返回是中国空间站“T”字基本构型建成后的首次返回任务,也是载人飞船首次在冬季夜间返回东风着陆场,任务延续了神舟十三号载人飞船返回以来的技术状态,使用快速返回模式,返回绕飞地球从18圈缩短至5圈,返回时间缩短近20小时。相较于此前的任务,低温与暗夜是本次任务的两大挑战。面对考验,我国科研团队创新多项技术方法,为神舟十四号乘组顺利回家保驾护航。

三名航天员落地后

报告“感觉良好”

19时20分,北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令,神舟十四号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后,飞船返回制动发动机点火,返回舱与推进舱分离。

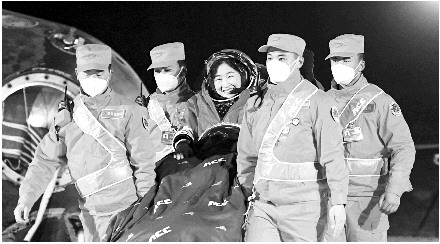

返回舱成功着陆后,担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后,医监医保人员确认航天员身体健康。

神十四返回舱舱门打开,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲报告感觉良好!陈冬是本次第一个出舱的航天员,他是中国首个在轨驻留时间超过200天的航天员。落地后,陈冬说:“我们像流星一样回到祖国的怀抱。”

第二个出舱的是航天员刘洋,她微笑与大家招手。刘洋说:“难忘天上宫阙,更念祖国家园。”航天员蔡旭哲第三个出舱,他说:“星河灿烂,一览无余,希望有朝一日重返太空家园。”至此,神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲全部安全返回、健康出舱,正在进行重力再适应。

热控系统让航天员回家旅途

更温暖舒适

12月的东风着陆场,凛冽寒风吹袭着大漠戈壁,夜间极端温度低至零下20多摄氏度。很多人关心,神舟十四号乘组航天员的回家旅途如何保暖?

航天科技集团五院载人飞船回收试验队总体技术负责人彭华康介绍,当载人飞船与空间站分离后,飞船上自身的热控分系统就会接管温湿度控制,将密封舱的温度控制在17摄氏度至25摄氏度范围内。

这一系统采取的措施包括主动热控和被动热控。被动热控指飞船舱体表面的防热材料、涂层和舱内风扇等;主动热控则包括飞船内的加热片和辐射器等。

在进入大气层的过程中,由于和大气层产生剧烈摩擦,返回舱温度会出现一定程度的升高。通过热控预冷手段,可以提前降低返回舱内的温度,同时,返回舱表面烧蚀材料的烧蚀升华会带走大量的热量。

返回舱落地后,则主要是舱体的被动保温性能在发挥作用。“通过仿真计算,如果返回舱落在零下25摄氏度的沙漠,在不打开舱门和通风风扇的情况下,舱内的温度可以保持在15摄氏度以上达1个小时。”彭华康说。

记者从中国航天员中心了解到,针对低温暗夜的环境,科研人员新研制了航天员保暖装置,增加了辅助照明的系列措施,同时优化医监医保工作流程,减少航天员舱外暴露时间,保证了及时进入载体开展医监医保相关工作。

通信测控网

为飞船安全返航打造“明亮眼睛”

从返回舱变速进入返回轨道到推进舱与返回舱分离,从返回舱进入大气层到安全着陆……返回的每一步,都需要测控系统来接收和发送指令,层层牵引护航归途。

在主着陆场,中国电科布设了多站型的卫星通信系统和多型号测控系统,并对卫星通信设备进行升级改造,传输容量提升5至10倍。最新研制的回收区北斗态势系统,利用北斗导航系统定位和短报文功能,构建指挥中心、前方指挥、搜索平台三位一体的指挥体系,大幅提升了返回舱搜索效率,缩短了回收时间。

自神舟十四号返回舱进入大气层起,航天科工集团二院的测量雷达就如同“明眸”一般,开始了实时数据的跟踪测量。

返回舱进入大气层时形成的“黑障区”会隔绝返回器与地面测控站之间的通信联络。为解决这一问题,航天科工集团二院23所自主研制了相控阵测量雷达“回收一号”,执行本次任务的雷达吸收了此前任务经验,设计上进行了优化提升。

黑暗和极寒双重挑战,对定向搜救设备提出了更高要求。中国电科22所载人航天任务团队负责人宋磊介绍,本次任务中,科研团队强化天空地一体化搜索引导体系建设,最新研制的航天员通话电台,在着陆场与测控系统实现无缝衔接,首次将舱内航天员呼叫话音“延伸”至北京飞控中心。

此外,直升机前舱搜索引导系统针对着陆场现场的多源搜救信息进行深度融合、智能决策,帮助搜索直升机在很远距离之外就能提前预知返回舱的运行轨迹,为搜索任务争取了宝贵“提前量”。

减速缓冲环环相扣

实现“温柔”着陆

彭华康介绍,从返回舱进入大气层开始,随着舱体表面防热材料的碳化烧蚀带走大量热量,返回舱飞行动能不断减少,速度由7.9公里每秒逐渐降低到几百米每秒。

在距离地面40公里左右时,飞船已基本脱离“黑障区”。返回舱上安装的静压高度控制器,通过测量大气压力来判断所处高度,当返回舱距离地面10公里左右时,引导伞、减速伞和主伞相继打开,三伞的面积从几平方米逐级增大到1000多平方米。这一套降落伞把返回舱速度从200米每秒降低到7米每秒,达到减小过载、保护航天员的目的。

在主伞完全打开后不久,返回舱内的伽马高度控制装置开始工作,通过发射伽马射线,实时测量距地高度。当返回舱降至距离地面1米高度时,底部的伽马高度控制装置发出点火信号,舱上的4台反推发动机点火,产生一个向上的冲力,使返回舱的落地速度达到1至2米每秒。同时,安装缓冲装置的航天员座椅会在着陆前开始抬升,进一步减小航天员的落地冲击,实现“温柔”着陆。

神舟十四号载人飞船于2022年6月5日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留6个月期间,先后进行3次出舱活动,完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试,开展一系列空间科学实验与技术试验,在轨迎接2个空间站舱段、1艘载人飞船、1艘货运飞船的来访,与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造,与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班,见证了货运飞船与空间站交会对接最快的世界纪录等众多历史性时刻,并利用任务间隙,进行了一次“天宫课堂”太空授课,以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。

据新华社、央视

12月4日20时09分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。

此次神舟十四号乘组返回是中国空间站“T”字基本构型建成后的首次返回任务,也是载人飞船首次在冬季夜间返回东风着陆场,任务延续了神舟十三号载人飞船返回以来的技术状态,使用快速返回模式,返回绕飞地球从18圈缩短至5圈,返回时间缩短近20小时。相较于此前的任务,低温与暗夜是本次任务的两大挑战。面对考验,我国科研团队创新多项技术方法,为神舟十四号乘组顺利回家保驾护航。

三名航天员落地后

报告“感觉良好”

19时20分,北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令,神舟十四号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后,飞船返回制动发动机点火,返回舱与推进舱分离。

返回舱成功着陆后,担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后,医监医保人员确认航天员身体健康。

神十四返回舱舱门打开,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲报告感觉良好!陈冬是本次第一个出舱的航天员,他是中国首个在轨驻留时间超过200天的航天员。落地后,陈冬说:“我们像流星一样回到祖国的怀抱。”

第二个出舱的是航天员刘洋,她微笑与大家招手。刘洋说:“难忘天上宫阙,更念祖国家园。”航天员蔡旭哲第三个出舱,他说:“星河灿烂,一览无余,希望有朝一日重返太空家园。”至此,神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲全部安全返回、健康出舱,正在进行重力再适应。

热控系统让航天员回家旅途

更温暖舒适

12月的东风着陆场,凛冽寒风吹袭着大漠戈壁,夜间极端温度低至零下20多摄氏度。很多人关心,神舟十四号乘组航天员的回家旅途如何保暖?

航天科技集团五院载人飞船回收试验队总体技术负责人彭华康介绍,当载人飞船与空间站分离后,飞船上自身的热控分系统就会接管温湿度控制,将密封舱的温度控制在17摄氏度至25摄氏度范围内。

这一系统采取的措施包括主动热控和被动热控。被动热控指飞船舱体表面的防热材料、涂层和舱内风扇等;主动热控则包括飞船内的加热片和辐射器等。

在进入大气层的过程中,由于和大气层产生剧烈摩擦,返回舱温度会出现一定程度的升高。通过热控预冷手段,可以提前降低返回舱内的温度,同时,返回舱表面烧蚀材料的烧蚀升华会带走大量的热量。

返回舱落地后,则主要是舱体的被动保温性能在发挥作用。“通过仿真计算,如果返回舱落在零下25摄氏度的沙漠,在不打开舱门和通风风扇的情况下,舱内的温度可以保持在15摄氏度以上达1个小时。”彭华康说。

记者从中国航天员中心了解到,针对低温暗夜的环境,科研人员新研制了航天员保暖装置,增加了辅助照明的系列措施,同时优化医监医保工作流程,减少航天员舱外暴露时间,保证了及时进入载体开展医监医保相关工作。

通信测控网

为飞船安全返航打造“明亮眼睛”

从返回舱变速进入返回轨道到推进舱与返回舱分离,从返回舱进入大气层到安全着陆……返回的每一步,都需要测控系统来接收和发送指令,层层牵引护航归途。

在主着陆场,中国电科布设了多站型的卫星通信系统和多型号测控系统,并对卫星通信设备进行升级改造,传输容量提升5至10倍。最新研制的回收区北斗态势系统,利用北斗导航系统定位和短报文功能,构建指挥中心、前方指挥、搜索平台三位一体的指挥体系,大幅提升了返回舱搜索效率,缩短了回收时间。

自神舟十四号返回舱进入大气层起,航天科工集团二院的测量雷达就如同“明眸”一般,开始了实时数据的跟踪测量。

返回舱进入大气层时形成的“黑障区”会隔绝返回器与地面测控站之间的通信联络。为解决这一问题,航天科工集团二院23所自主研制了相控阵测量雷达“回收一号”,执行本次任务的雷达吸收了此前任务经验,设计上进行了优化提升。

黑暗和极寒双重挑战,对定向搜救设备提出了更高要求。中国电科22所载人航天任务团队负责人宋磊介绍,本次任务中,科研团队强化天空地一体化搜索引导体系建设,最新研制的航天员通话电台,在着陆场与测控系统实现无缝衔接,首次将舱内航天员呼叫话音“延伸”至北京飞控中心。

此外,直升机前舱搜索引导系统针对着陆场现场的多源搜救信息进行深度融合、智能决策,帮助搜索直升机在很远距离之外就能提前预知返回舱的运行轨迹,为搜索任务争取了宝贵“提前量”。

减速缓冲环环相扣

实现“温柔”着陆

彭华康介绍,从返回舱进入大气层开始,随着舱体表面防热材料的碳化烧蚀带走大量热量,返回舱飞行动能不断减少,速度由7.9公里每秒逐渐降低到几百米每秒。

在距离地面40公里左右时,飞船已基本脱离“黑障区”。返回舱上安装的静压高度控制器,通过测量大气压力来判断所处高度,当返回舱距离地面10公里左右时,引导伞、减速伞和主伞相继打开,三伞的面积从几平方米逐级增大到1000多平方米。这一套降落伞把返回舱速度从200米每秒降低到7米每秒,达到减小过载、保护航天员的目的。

在主伞完全打开后不久,返回舱内的伽马高度控制装置开始工作,通过发射伽马射线,实时测量距地高度。当返回舱降至距离地面1米高度时,底部的伽马高度控制装置发出点火信号,舱上的4台反推发动机点火,产生一个向上的冲力,使返回舱的落地速度达到1至2米每秒。同时,安装缓冲装置的航天员座椅会在着陆前开始抬升,进一步减小航天员的落地冲击,实现“温柔”着陆。

神舟十四号载人飞船于2022年6月5日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留6个月期间,先后进行3次出舱活动,完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试,开展一系列空间科学实验与技术试验,在轨迎接2个空间站舱段、1艘载人飞船、1艘货运飞船的来访,与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造,与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班,见证了货运飞船与空间站交会对接最快的世界纪录等众多历史性时刻,并利用任务间隙,进行了一次“天宫课堂”太空授课,以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。

据新华社、央视