千年吉语送吉祥 “渠乐未央”说瓦当

——由两块瓦当说到汉安丘故城文字瓦当缘何受推崇

齐鲁晚报 2022年12月27日

近日,一块吉语“安乐未央”西汉瓦当在网上走红。“未央”听上去就是“未阳”,非常应景,此番走红可谓恰逢其时。

“安乐未央”是汉代常用吉语瓦当,此瓦出土河北省正定县汉代遗址,篆书,逆向顺读,具有隶书笔意。这让笔者想起了安丘也出土过一块类似的汉代吉语瓦当,名曰“渠乐未央”,同样值得说道说道。

□张漱耳

文字应该怎么读

首先说一下瓦当铭文的读法。起初有研究者认为此应该读作“乐未渠央”,理由是“未渠央”是一个汉语词汇,读音wèi qú yāng,亦作"未遽央",解释为未能仓猝即尽。我对这一意见是无法苟同的。一则,“未渠央”(或“未遽央”)最早出于陶潜《杂诗》之三“严霜结野草,枯瘁未遽央”;以及稍后王安石《少狂喜文章》诗“良夜未遽央,青灯对寒更”;张孝祥《水调歌头·泛湘江》词:“莫遣儿辈觉,此乐未渠央”,三个作者皆为汉后,陶潜晋代,王安石和张孝祥北宋。二则汉代瓦当虽然有这种读取顺序,但是如果读为“乐未渠央”,意思就会变得非常不吉,这是不会刻在瓦当上的。

综上,还是读作“渠乐未央”更为合适。渠,可以理解为古老的安丘地名。春秋时期,安丘曾称“渠丘”。《左传·成公八年》有“晋侯使申公巫臣如吴,假道于莒,与渠丘公立于池上,曰‘城已恶’”。考渠丘城在今安丘南部,当时在该过路的使臣眼里,渠丘的城池很破败。地名这是其一,安丘的第二条大河就叫渠河,都与之相关。

安丘这块“渠乐未央”瓦当出土于汉代安丘故城。故城为安丘侯国城邑。《史记》载“汉高帝八年(公元前199年)七月,封将军张说为安丘懿侯,食邑古渠丘地三千户,国名安丘”。在今安丘城区西南8公里、牟山北1.5公里处。基本呈方形,高出地面一至两米,高处可达六到八米。面积一平方公里余。自汉初至隋,存续800多年,留有大量文物古迹。

山东地界儿能聚堆出土汉瓦当的地方屈指可数。迄今为止,只有三个地方:临淄的齐国故城、北海的安丘故城和北海的朱虚故城。

齐国故城和朱虚故城瓦当发现较早,广被研究并领略。唯安丘故城瓦当出土数量少,知者稀。因为它在当代遇上了特殊情况。上世纪“大跃进”如火如荼之际,安丘举全县之力,在故城遗址修建牟山水库。当年就于城垣废墟城西南1.5公里处董家庄村后,发现了一座大型汉画像石墓。

正是修建起的水库,将故城遗址全部没入了水底。其间偶遇累年干旱之时,城垣露出水面。由于明显高于周围地面,轮廓清晰可辨,附近居民不断从中发现汉代零散的残砖碎瓦、土陶瓦片、画像石砖等遗物。尤其文字瓦当,独具特色,件件珍品。

细观“渠乐”元素多

“渠乐未央”瓦当由库区兵马营村民捡拾。半圆边沿残破,但文字尚好。汉时安丘故城背靠牟山丘陵,前临沂山流下来的汶河渠水,自西南蜿蜒东北,整个城邑在山环水抱之中。当时烧制建筑物瓦当,将“渠”置于首承接欢乐不尽的“乐未央”,是太在情理中的一个创意了。就如汉高祖七年的长乐宫有“长乐未央”瓦当,“渠乐未央”瓦当,当是祈愿渠丘太平,福乐无尽。

篆书在汉代瓦当上,主要与建筑环境相吻合,把文字图案化。这是它最基本的构图制作原则。所以圆形的当面上,是文字纹饰并存,出现了点线相辅,穿插呼应,或削短引长,直曲结合烂漫多姿的文字形象。“渠乐未央”即是块文字与图案结合完美的瓦当。一般瓦当上的字都是简化,它却相反,不仅设置了精美图案,而且辅助丰富的元素,如星宿、树木、建筑、海河、祥云等;对待文字的装饰,体现了图案至上,甚至超过了文字的表达功能。四个字不见任何“巧”和“妙”的字形简化,反倒对商周时代的图形文字有所继承。如“渠”起笔之偏旁三点水,水波纹斜延伸到底;“未”字的中心竖笔,以兴盛的抽象树木纹为饰,同时把处在最大空间的“未”字横笔线条末端加以屈曲环绕。在较大的空白处则饰有细小的装饰图案,或细线条,或添加单独乳丁、星图,来解决单元面积的文字本身繁简造成的差别矛盾,来实现笔画相对匀称、分量相对对等的布局,可谓匠心独运。

关于“君宜王侯”瓦当

故城遗址由于没入水底六十余年,当年除了郊区周边,中心基本未被发掘,因而出土汉代瓦当并不多。但是仅仅是零星捡拾的几块,已令行家喜爱有加。

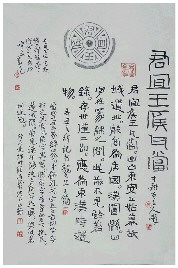

今年2月中旬,著名金石书画家王镛在北京搞了个“吉瓦题跋鉴赏”展,其中一幅“君宜王侯”瓦当引起了笔者注意。王镛先生在拓片上有时间不同的三次题跋。问题出在辛丑之秋的题记。文曰:

“君宜王侯瓦当。出山东安丘姑幕故城遗址。殷商为侯国。汉置县。四字在篆隶之间。此前未见于著录。存世仅二品。应为东汉时遗物。”

当看到上面的“君宜王侯”拓印时,笔者第一反应就觉得题者可能被误导了。文中“出山东安丘姑幕故城遗址”,是根本不可能的。姑幕城为今安丘市石埠镇驻地,解放后文物工作者在此采集的标本有陶豆柄、残刀币等,但没有一块完整的汉代官瓦。因为姑幕城是殷商侯国,历经了商、西周、春秋、战国、秦后就已渐次衰落,至东汉年间,被赤眉军首领樊崇攻破时已被称樊王城,史书明确记载当时的城墙为土质,充其量也就是个三等小县。能出土这种文字设计达到巅峰的官瓦那是天方夜谭。那么,不是姑幕,会是哪儿呢?笔者在安丘故城遗址见到过一块“君宜王侯”,除了上部轮边残缺的不同,与拓印是同一个品类。而这块“君宜王侯”是2016年秋,因为连年干旱,水库水位大大下降,原库区搬迁上岸的山前村村民王师儒(已故)于库边捡到的。当然所谓的“存世仅二品”也站不住脚。

不过,王镛先生以学术角度对“君宜王侯”的二跋、三跋说的很到位:

“当面以双界线四分,中饰乳丁。字之左右均以丁字形充其空白。侯字异写。将侯字首笔向左下拖长。遂成侯。曾见汉平阳洗之侯字作侯。与此略相近也。”

“是瓦之字完好。唯上部轮边少残。仍不失为珍稀之品。”

“君宜王侯”书风在篆隶之间,字体方正,笔画洗练。王镛先生是题了又题,可见有多么欣赏。

窥斑见豹,一叶知秋。零星出土的安丘故城官瓦在书体、形制、含义方面蕴含了其它瓦当相同的传统元素,又有地域特色和民族精神价值,值得研究。

“安乐未央”是汉代常用吉语瓦当,此瓦出土河北省正定县汉代遗址,篆书,逆向顺读,具有隶书笔意。这让笔者想起了安丘也出土过一块类似的汉代吉语瓦当,名曰“渠乐未央”,同样值得说道说道。

□张漱耳

文字应该怎么读

首先说一下瓦当铭文的读法。起初有研究者认为此应该读作“乐未渠央”,理由是“未渠央”是一个汉语词汇,读音wèi qú yāng,亦作"未遽央",解释为未能仓猝即尽。我对这一意见是无法苟同的。一则,“未渠央”(或“未遽央”)最早出于陶潜《杂诗》之三“严霜结野草,枯瘁未遽央”;以及稍后王安石《少狂喜文章》诗“良夜未遽央,青灯对寒更”;张孝祥《水调歌头·泛湘江》词:“莫遣儿辈觉,此乐未渠央”,三个作者皆为汉后,陶潜晋代,王安石和张孝祥北宋。二则汉代瓦当虽然有这种读取顺序,但是如果读为“乐未渠央”,意思就会变得非常不吉,这是不会刻在瓦当上的。

综上,还是读作“渠乐未央”更为合适。渠,可以理解为古老的安丘地名。春秋时期,安丘曾称“渠丘”。《左传·成公八年》有“晋侯使申公巫臣如吴,假道于莒,与渠丘公立于池上,曰‘城已恶’”。考渠丘城在今安丘南部,当时在该过路的使臣眼里,渠丘的城池很破败。地名这是其一,安丘的第二条大河就叫渠河,都与之相关。

安丘这块“渠乐未央”瓦当出土于汉代安丘故城。故城为安丘侯国城邑。《史记》载“汉高帝八年(公元前199年)七月,封将军张说为安丘懿侯,食邑古渠丘地三千户,国名安丘”。在今安丘城区西南8公里、牟山北1.5公里处。基本呈方形,高出地面一至两米,高处可达六到八米。面积一平方公里余。自汉初至隋,存续800多年,留有大量文物古迹。

山东地界儿能聚堆出土汉瓦当的地方屈指可数。迄今为止,只有三个地方:临淄的齐国故城、北海的安丘故城和北海的朱虚故城。

齐国故城和朱虚故城瓦当发现较早,广被研究并领略。唯安丘故城瓦当出土数量少,知者稀。因为它在当代遇上了特殊情况。上世纪“大跃进”如火如荼之际,安丘举全县之力,在故城遗址修建牟山水库。当年就于城垣废墟城西南1.5公里处董家庄村后,发现了一座大型汉画像石墓。

正是修建起的水库,将故城遗址全部没入了水底。其间偶遇累年干旱之时,城垣露出水面。由于明显高于周围地面,轮廓清晰可辨,附近居民不断从中发现汉代零散的残砖碎瓦、土陶瓦片、画像石砖等遗物。尤其文字瓦当,独具特色,件件珍品。

细观“渠乐”元素多

“渠乐未央”瓦当由库区兵马营村民捡拾。半圆边沿残破,但文字尚好。汉时安丘故城背靠牟山丘陵,前临沂山流下来的汶河渠水,自西南蜿蜒东北,整个城邑在山环水抱之中。当时烧制建筑物瓦当,将“渠”置于首承接欢乐不尽的“乐未央”,是太在情理中的一个创意了。就如汉高祖七年的长乐宫有“长乐未央”瓦当,“渠乐未央”瓦当,当是祈愿渠丘太平,福乐无尽。

篆书在汉代瓦当上,主要与建筑环境相吻合,把文字图案化。这是它最基本的构图制作原则。所以圆形的当面上,是文字纹饰并存,出现了点线相辅,穿插呼应,或削短引长,直曲结合烂漫多姿的文字形象。“渠乐未央”即是块文字与图案结合完美的瓦当。一般瓦当上的字都是简化,它却相反,不仅设置了精美图案,而且辅助丰富的元素,如星宿、树木、建筑、海河、祥云等;对待文字的装饰,体现了图案至上,甚至超过了文字的表达功能。四个字不见任何“巧”和“妙”的字形简化,反倒对商周时代的图形文字有所继承。如“渠”起笔之偏旁三点水,水波纹斜延伸到底;“未”字的中心竖笔,以兴盛的抽象树木纹为饰,同时把处在最大空间的“未”字横笔线条末端加以屈曲环绕。在较大的空白处则饰有细小的装饰图案,或细线条,或添加单独乳丁、星图,来解决单元面积的文字本身繁简造成的差别矛盾,来实现笔画相对匀称、分量相对对等的布局,可谓匠心独运。

关于“君宜王侯”瓦当

故城遗址由于没入水底六十余年,当年除了郊区周边,中心基本未被发掘,因而出土汉代瓦当并不多。但是仅仅是零星捡拾的几块,已令行家喜爱有加。

今年2月中旬,著名金石书画家王镛在北京搞了个“吉瓦题跋鉴赏”展,其中一幅“君宜王侯”瓦当引起了笔者注意。王镛先生在拓片上有时间不同的三次题跋。问题出在辛丑之秋的题记。文曰:

“君宜王侯瓦当。出山东安丘姑幕故城遗址。殷商为侯国。汉置县。四字在篆隶之间。此前未见于著录。存世仅二品。应为东汉时遗物。”

当看到上面的“君宜王侯”拓印时,笔者第一反应就觉得题者可能被误导了。文中“出山东安丘姑幕故城遗址”,是根本不可能的。姑幕城为今安丘市石埠镇驻地,解放后文物工作者在此采集的标本有陶豆柄、残刀币等,但没有一块完整的汉代官瓦。因为姑幕城是殷商侯国,历经了商、西周、春秋、战国、秦后就已渐次衰落,至东汉年间,被赤眉军首领樊崇攻破时已被称樊王城,史书明确记载当时的城墙为土质,充其量也就是个三等小县。能出土这种文字设计达到巅峰的官瓦那是天方夜谭。那么,不是姑幕,会是哪儿呢?笔者在安丘故城遗址见到过一块“君宜王侯”,除了上部轮边残缺的不同,与拓印是同一个品类。而这块“君宜王侯”是2016年秋,因为连年干旱,水库水位大大下降,原库区搬迁上岸的山前村村民王师儒(已故)于库边捡到的。当然所谓的“存世仅二品”也站不住脚。

不过,王镛先生以学术角度对“君宜王侯”的二跋、三跋说的很到位:

“当面以双界线四分,中饰乳丁。字之左右均以丁字形充其空白。侯字异写。将侯字首笔向左下拖长。遂成侯。曾见汉平阳洗之侯字作侯。与此略相近也。”

“是瓦之字完好。唯上部轮边少残。仍不失为珍稀之品。”

“君宜王侯”书风在篆隶之间,字体方正,笔画洗练。王镛先生是题了又题,可见有多么欣赏。

窥斑见豹,一叶知秋。零星出土的安丘故城官瓦在书体、形制、含义方面蕴含了其它瓦当相同的传统元素,又有地域特色和民族精神价值,值得研究。