“古代高考”人人都能参加吗?

——科举考试应考资格漫谈

齐鲁晚报 2023年06月08日

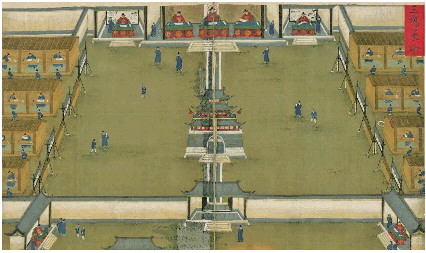

一年一度的高考正在进行,关于高考的话题也越来越热。高考历来受到政府、学校、家庭、社会各个方面的高度关注,很多人因此将其与我国古代的科举考试相比较。创始于隋,确立于唐,完备于宋,而延续于元明清的科举考试制度,前后历经1300多年,是中国历史上一种选拔官员的制度。它不问家世出处,不需举荐,主要以考试成绩定取舍,比世卿世禄制、察举制更具有公开、平等和竞争的性质,因而在历史上曾经起过很积极的作用。但是很多人不知道,“古代高考”也并非人人都能参加,而是有一定条件限制的。都有哪些条件限制呢?

□孙晓明

品行方面

科举取士的主要目的是选拔人才。当然也十分重视应举人的品行。唐宪宗元和二年(807年)十二月敕:“自今以后,州府所送进士,如迹涉疏狂,兼亏礼教,或曾为官司科罚,或曾任州府小吏,一事不合入清流者,虽薄有词艺,并不得申送人。”所谓“迹涉疏狂,兼亏礼教”以及“曾为官司科罚”,都属品行不端,因而不能应举。

宋朝规定得更加具体。如庆历四年(1044)贡举新制云:“……二、曾犯刑责;三、不孝不悌,迹状彰明;四、故犯条宪,两经赎罚,或未经赎罚,为害乡里……并不得取应。”何谓“曾犯刑责”?宋真宗景德三年(1006)二月七日,诏曰:“贡举人因事殿举及永不得入科场,非被杖者,并许复应举”。这就是说,曾受杖以上刑罚,不得应举。后来,又逐渐放宽了这一限制。如宋徽宗宣和七年(1125)十一月十九日,南郊赦书云:“应举人因事殿举及不得入科场之人,除犯罪徒以上及真决并假名代笔情理重人外,可并许应举。”这样,就把刑责放宽了五等。

辽金元与唐宋略同。如辽代规定:“犯事逃亡者,不得举进士。”元代规定:“犯十恶、奸盗之人,不许应试。”明清对参加童试者亦有类似规定。

职业身份方面

隋唐以来,“取士不问家世”,即应举不问家庭出身。但对其本人的职业身份,仍有一定限制。一是曾为僧道者不得应举。如宋太宗太平兴国八年(983)十二月甲辰,诏曰:“自今贡举人内有曾为僧道者,并须禁断。”而曾为僧道者的子弟,完全可以应举。如北宋进士杨何,其父即曾为道士,母曾为尼姑。

二是吏人不得应举。如唐宪宗元和二年(807)敕规定:“曾任州府小吏”,“虽薄有词艺”,也不得应举。宋真宗端拱二年(989)三月,中书令史守当官陈贻庆应《周易》学究举及第。真宗得知此如,即令追夺所授敕牒,勒令仍然为吏,并下诏说:“今后吏人无得应举。”究其原因,宋末元初人马端临认为:“盖惟恐杂流取名第,以玷选举也。”大概是因为恐怕“杂流”科举入任,而玷污了选举的清名。

三是“工商杂类”不得应举。重农抑商是中国封建社会的传统政策,隋唐以前均规定:“工商不得入仕。”唐朝后期,曾有工商业者改业三年之后可以入仕的规定。到宋代,随着手工业、商业的发展,工商业者的社会地位得到了相应提高,赵宋王朝也就放宽了对工商业者应举的限制。如宋太宗在淳化三年(992)三月二十一日的诏书中,一方面规定:“工商杂类”不得应举;另一方面又说:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。”此例一开,实际上就没有什么限制了。至于工商业子弟应举者,更是比比皆是。如皇祐元年(1049)连中三元的冯京,就是一个商人之子。

四是“倡优之家”及“放良人”等不得应举。如辽兴宗重熙十九年(1050),“诏医卜、屠贩、奴隶及倍父母或犯事逃亡者,不得举进士”。金朝曾下诏规定:“放良人不得应诸科举,其子孙则许之。”所谓倡优和放良人分别是指娼妓及优伶之家和原为奴而免为良民者。元、明亦屡有“倡优之家不许应试”的规定。服丧期间不能考

中国封建社会非常重视孝道。在父祖等亲属去世服丧期间,有不准婚嫁、作乐等禁忌。多数朝代,还禁止学人在服丧期间应举。如宋真宗天禧三年(1019)正月,郭稹冒缌麻丧应举,因而被罚未来三次科场不得应举。缌麻丧(三月丧)即不准应举,限制面太大了,不久即有所放松。天禧四年(1020)三月二十八日,改为“举人有期周尊长服者,依旧制不得取解,余服悉听”。这就是说,除了为父母、祖父母、伯叔父母及兄长服丧期间不得应举外,其他均可应举。“期丧”期限为一年,在此期间不得应举,时间仍嫌太长。宋神宗三年(1070)十一月五日,乃规定:“今后期丧已满三月者,并听应举。”时间大为缩短了。

元朝规定:“汉人、南人有居父母丧服应举者,并殿二举。”明、清时亦规定:“居父母丧者,并不许入试。其丧服减少到只是父母丧。父母丧期限为三年,实为二十七个月。

健康方面

古代把残疾人分为残疾、废疾、笃疾三等。一般朝代都不准废疾、笃疾人应举。如宋太宗“太平兴国三年(978)九月二日,诏自今进士及诸科贡举人被废疾者,诸州不得解送,礼部不授牒”。何谓“废疾”?《宋刑统》卷十二引《户令》云:“诸一目盲、两耳聋、手无二指、足无三指、手足无大拇指、秃疮无发、久漏下重、大瘿瘇,如此之类,皆为残疾。痴哑、侏儒、腰脊折、一肢废,如此之类,皆为废疾。恶疾、癫狂、二肢废、两目盲,如此之类,皆为笃疾。”显然身患“废疾”者不便于做官,举人资格的这种限制

是可以理解的。既然如此,身患较“废疾”更重的“笃疾”,当然更不能应举了。那么较“废疾”为轻的“残疾”者可否应举呢,史无明文,但据《吹剑录外集》载:“淳祐十年(1250),状元严州方梦魁,赐名逢辰,右足跛,左目瞽。”“是榜第四川人杨潮、省元泉州陈应雷,皆瞽一目。”据上引《户令》,“一目盲(瞽)”为“残疾”,可见身患“残疾”者是可以应举的。“废疾”以上者不得应举,此制一直为元、明、清所用。

学历方面

唐代举人,无论是“生徒”,还是“乡贡”,没有学历的限制,均可应举。唯玄宗天宝十二载(753)七月十三日诏:“天下举人,不得充乡赋,皆须补国子学士及郡县学生,然后听举。”仅仅过了两年,到天宝十四载,就又恢复了旧制。

宋初,仍沿唐及五代之制。仁宗庆历四年三月,范仲淹等改革科举,规定“国子监生徒听学满五百日”,诸州县学生徒“并以入学听习三百日,旧得解人百日以上,方许取应”。到十一月,即“诏罢天下学生员听读日限”。五年三月,新政失败,一切又恢复旧制了。

宋徽宗崇宁三年(1194)十一月,乃诏“废州郡发解及省试法,其取士并由学校升贡”。即学人必须由县学升入州学,再由州学升入太学。太学岁试入上等者即可赐第授官;人中等者,则可参加每三年举行一次的殿试,第其高下,赐第授官。也就是说,只有取得太学生员的资格,才能参加科举考试。由于种种原因,此制只实行了十八年,到宣和三年(1121)二月亦遭废罢,举人便无学历要求了。

到明代,国子监及府、州、县学振兴,各行省(布政使司)特置提学官,负责每年考试管内诸生,即“岁考"。另外,每三年还要举行一次参加乡试的选拔考试,即“科考”。经过岁考、科考合格的州县学的生员(包括廪生、增生、附生等)以及国子监的生员(包括举监、贡监、荫监、例监等),才能取得参加乡试的资格。这样,入学听习就成了科举的必由之路。即《明史·选举志》所说的:“科举必由学校。”

清代因循明制,清代府、州、县学生员,科考在一、二等及三等大省前十名、中小省前五名者,方准许参加乡试;其余须由学政考试录科,方能送考。在国子监肄业的贡生与监生,经国子监考试录科,才能参加乡试。这一制度直到科举被废罢,一直未改,对举人学历的这种要求,表明科举与学校的关系更加密不可分。

□孙晓明

品行方面

科举取士的主要目的是选拔人才。当然也十分重视应举人的品行。唐宪宗元和二年(807年)十二月敕:“自今以后,州府所送进士,如迹涉疏狂,兼亏礼教,或曾为官司科罚,或曾任州府小吏,一事不合入清流者,虽薄有词艺,并不得申送人。”所谓“迹涉疏狂,兼亏礼教”以及“曾为官司科罚”,都属品行不端,因而不能应举。

宋朝规定得更加具体。如庆历四年(1044)贡举新制云:“……二、曾犯刑责;三、不孝不悌,迹状彰明;四、故犯条宪,两经赎罚,或未经赎罚,为害乡里……并不得取应。”何谓“曾犯刑责”?宋真宗景德三年(1006)二月七日,诏曰:“贡举人因事殿举及永不得入科场,非被杖者,并许复应举”。这就是说,曾受杖以上刑罚,不得应举。后来,又逐渐放宽了这一限制。如宋徽宗宣和七年(1125)十一月十九日,南郊赦书云:“应举人因事殿举及不得入科场之人,除犯罪徒以上及真决并假名代笔情理重人外,可并许应举。”这样,就把刑责放宽了五等。

辽金元与唐宋略同。如辽代规定:“犯事逃亡者,不得举进士。”元代规定:“犯十恶、奸盗之人,不许应试。”明清对参加童试者亦有类似规定。

职业身份方面

隋唐以来,“取士不问家世”,即应举不问家庭出身。但对其本人的职业身份,仍有一定限制。一是曾为僧道者不得应举。如宋太宗太平兴国八年(983)十二月甲辰,诏曰:“自今贡举人内有曾为僧道者,并须禁断。”而曾为僧道者的子弟,完全可以应举。如北宋进士杨何,其父即曾为道士,母曾为尼姑。

二是吏人不得应举。如唐宪宗元和二年(807)敕规定:“曾任州府小吏”,“虽薄有词艺”,也不得应举。宋真宗端拱二年(989)三月,中书令史守当官陈贻庆应《周易》学究举及第。真宗得知此如,即令追夺所授敕牒,勒令仍然为吏,并下诏说:“今后吏人无得应举。”究其原因,宋末元初人马端临认为:“盖惟恐杂流取名第,以玷选举也。”大概是因为恐怕“杂流”科举入任,而玷污了选举的清名。

三是“工商杂类”不得应举。重农抑商是中国封建社会的传统政策,隋唐以前均规定:“工商不得入仕。”唐朝后期,曾有工商业者改业三年之后可以入仕的规定。到宋代,随着手工业、商业的发展,工商业者的社会地位得到了相应提高,赵宋王朝也就放宽了对工商业者应举的限制。如宋太宗在淳化三年(992)三月二十一日的诏书中,一方面规定:“工商杂类”不得应举;另一方面又说:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。”此例一开,实际上就没有什么限制了。至于工商业子弟应举者,更是比比皆是。如皇祐元年(1049)连中三元的冯京,就是一个商人之子。

四是“倡优之家”及“放良人”等不得应举。如辽兴宗重熙十九年(1050),“诏医卜、屠贩、奴隶及倍父母或犯事逃亡者,不得举进士”。金朝曾下诏规定:“放良人不得应诸科举,其子孙则许之。”所谓倡优和放良人分别是指娼妓及优伶之家和原为奴而免为良民者。元、明亦屡有“倡优之家不许应试”的规定。服丧期间不能考

中国封建社会非常重视孝道。在父祖等亲属去世服丧期间,有不准婚嫁、作乐等禁忌。多数朝代,还禁止学人在服丧期间应举。如宋真宗天禧三年(1019)正月,郭稹冒缌麻丧应举,因而被罚未来三次科场不得应举。缌麻丧(三月丧)即不准应举,限制面太大了,不久即有所放松。天禧四年(1020)三月二十八日,改为“举人有期周尊长服者,依旧制不得取解,余服悉听”。这就是说,除了为父母、祖父母、伯叔父母及兄长服丧期间不得应举外,其他均可应举。“期丧”期限为一年,在此期间不得应举,时间仍嫌太长。宋神宗三年(1070)十一月五日,乃规定:“今后期丧已满三月者,并听应举。”时间大为缩短了。

元朝规定:“汉人、南人有居父母丧服应举者,并殿二举。”明、清时亦规定:“居父母丧者,并不许入试。其丧服减少到只是父母丧。父母丧期限为三年,实为二十七个月。

健康方面

古代把残疾人分为残疾、废疾、笃疾三等。一般朝代都不准废疾、笃疾人应举。如宋太宗“太平兴国三年(978)九月二日,诏自今进士及诸科贡举人被废疾者,诸州不得解送,礼部不授牒”。何谓“废疾”?《宋刑统》卷十二引《户令》云:“诸一目盲、两耳聋、手无二指、足无三指、手足无大拇指、秃疮无发、久漏下重、大瘿瘇,如此之类,皆为残疾。痴哑、侏儒、腰脊折、一肢废,如此之类,皆为废疾。恶疾、癫狂、二肢废、两目盲,如此之类,皆为笃疾。”显然身患“废疾”者不便于做官,举人资格的这种限制

是可以理解的。既然如此,身患较“废疾”更重的“笃疾”,当然更不能应举了。那么较“废疾”为轻的“残疾”者可否应举呢,史无明文,但据《吹剑录外集》载:“淳祐十年(1250),状元严州方梦魁,赐名逢辰,右足跛,左目瞽。”“是榜第四川人杨潮、省元泉州陈应雷,皆瞽一目。”据上引《户令》,“一目盲(瞽)”为“残疾”,可见身患“残疾”者是可以应举的。“废疾”以上者不得应举,此制一直为元、明、清所用。

学历方面

唐代举人,无论是“生徒”,还是“乡贡”,没有学历的限制,均可应举。唯玄宗天宝十二载(753)七月十三日诏:“天下举人,不得充乡赋,皆须补国子学士及郡县学生,然后听举。”仅仅过了两年,到天宝十四载,就又恢复了旧制。

宋初,仍沿唐及五代之制。仁宗庆历四年三月,范仲淹等改革科举,规定“国子监生徒听学满五百日”,诸州县学生徒“并以入学听习三百日,旧得解人百日以上,方许取应”。到十一月,即“诏罢天下学生员听读日限”。五年三月,新政失败,一切又恢复旧制了。

宋徽宗崇宁三年(1194)十一月,乃诏“废州郡发解及省试法,其取士并由学校升贡”。即学人必须由县学升入州学,再由州学升入太学。太学岁试入上等者即可赐第授官;人中等者,则可参加每三年举行一次的殿试,第其高下,赐第授官。也就是说,只有取得太学生员的资格,才能参加科举考试。由于种种原因,此制只实行了十八年,到宣和三年(1121)二月亦遭废罢,举人便无学历要求了。

到明代,国子监及府、州、县学振兴,各行省(布政使司)特置提学官,负责每年考试管内诸生,即“岁考"。另外,每三年还要举行一次参加乡试的选拔考试,即“科考”。经过岁考、科考合格的州县学的生员(包括廪生、增生、附生等)以及国子监的生员(包括举监、贡监、荫监、例监等),才能取得参加乡试的资格。这样,入学听习就成了科举的必由之路。即《明史·选举志》所说的:“科举必由学校。”

清代因循明制,清代府、州、县学生员,科考在一、二等及三等大省前十名、中小省前五名者,方准许参加乡试;其余须由学政考试录科,方能送考。在国子监肄业的贡生与监生,经国子监考试录科,才能参加乡试。这一制度直到科举被废罢,一直未改,对举人学历的这种要求,表明科举与学校的关系更加密不可分。