【PDF版】

本报特约撰稿 时钟

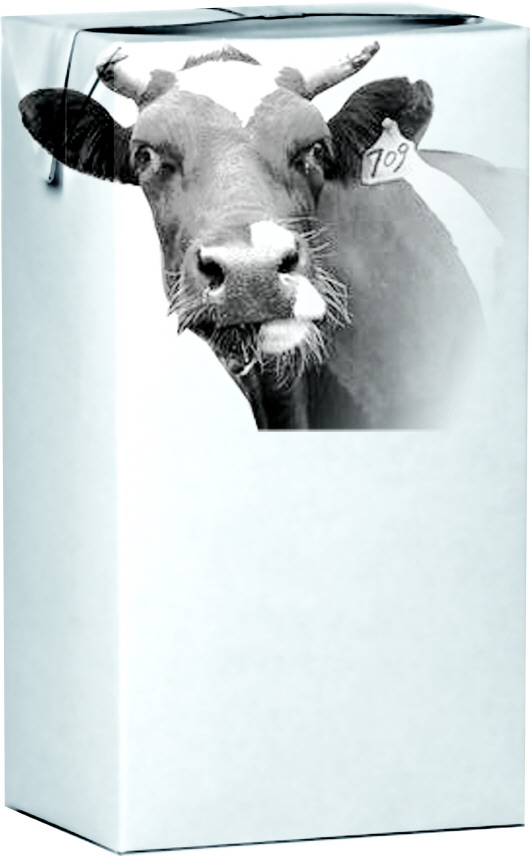

油价在跌,奶价也在跌。

过去的一年,国际油价从每桶110美元跌到了50美元以下,跌幅超过60%;奶价虽然没有一个全球性的指标,但全球奶制品行业的分析师说,奶价也在去年下跌了50%,以至于出现了奶比水便宜的怪现象。

奶价跌了,奶农的日子自然不好过。杀奶牛,倒鲜奶,卖出奶去收不回钱来……不仅中国的奶农如此,世界各大产奶国的奶农也是如此。这是什么原因造成的呢?别的国家的奶农又是如何应对的呢?

现象:跌去一半 白金退潮

据英国《每日邮报》报道,英国最大奶制品公司爱他美近日宣称,由于奶价急剧下跌,他们将连续两周无法支付奶农报酬。爱他美总裁表示,由于奶制品市场动荡持续时间仍未可知,成百上千的奶农在今年春天将无法找到买家。不仅如此,在奶价大跌的背景下,英国多家超市近日还展开了牛奶减价战,以至于一瓶4品脱(约合1.9公升)的牛奶零售价已降到89便士(约合人民币8元),平均每公升的价格比瓶装水还便宜。当地一本消费者杂志比较了牛奶和其他主要饮品的价格,发现目前英国超市奶价不到橙汁价格的三分之一,比啤酒便宜80%。

在另一个产奶大国新西兰,据《新西兰论坛报》报道,由于奶价跌跌不休,当地奶农的信心正逐步消失,甚至已到了悲观的地步。去年底,全球最大的乳制品生产企业恒天然已将原奶收购价从每公斤5.30新西兰元降至4.70新西兰元,跌至2009年以来的最低点,只有高峰时的一半。报道预计,在2014-2015财年中,恒天然的收入将减少61亿美元。《新西兰论坛报》专栏作家奥沙利文在文章中发问:新西兰的白金潮已经过去了吗?

德国奶农也有本难念的经。法兰克福郊区一家生态农场的主人艾策尔主要饲养鸡、猪,他抱怨说:“奶牛很早就不养了,因为价钱被压得太低。”此话不假,德国超市里一盒1升装牛奶一般售价在1欧元左右,根据欧盟委员会农业预算数据,目前德国每公斤牛奶的生产成本约为44.99欧分。但欧盟的数据只算了饲料成本,新购置奶牛、请兽医等平均成本还有约26.3欧分/公斤,这还没算人力成本,“平均来看,在德国做奶农基本无利可图。”德国联邦统计局的数据显示,德国奶厂正以每年3%至4%的速度收缩,2014年的奶厂数量已经比2000年减少了一半。

原因:生产过剩 需求疲软

如果说油价下跌有地缘政治因素,那么,奶价下跌就纯粹是经济因素所致。

油价跌了,生产商可以为了保价而减产,还可以把已经生产出来的石油储存起来,待到油价上涨再出手。但是,奶价跌了,减产就意味着杀掉奶牛;同时,鲜奶是没有保存价值的,而且就算能够保存,成本也很高,结果只有倒掉。于是,奶价下跌就形成了一个恶性循环:杀奶牛——倒原奶——价格继续下跌,最后形成奶比水便宜的怪现象。这种现象,可能40岁左右的中国人都在当年的政治课本中学到过。

英国《卫报》认为,此次奶价下跌有几大原因:第一,由于天气暖和,美国和澳大利亚等国的奶产量一直没有出现季节性减少,这使得国际市场出现奶源过剩;其次,由于俄罗斯对欧美等国的经济制裁实施了反制裁,使得俄罗斯没有进口原本该从欧盟各国进口的奶制品,这又造成了一部分的奶源过剩;第三,中国的奶制品消费量低于预期。这一点已从蒙牛旗下的雅士利国际在13日发布的盈利预警公告中得到证实。公告称,雅士利2014年营业收入同比下降27%,归属母公司的净利润同比下降约40%,盈利情况不容乐观;最后一点,由于发达经济体的奶制品市场在经过多年发展后已趋向饱和,而新的消费群体——新兴经济体又因为这几年经济增长乏力而导致消费放缓。综合来看,这次奶价下跌是生产过剩和消费乏力共同造成的。

这是奶价下跌的小环境。从大环境来看,全球经济总体上仍旧增长乏力,这又导致需求疲软,并进一步造成物价跌跌不休,最后陷入通缩。以欧盟为例,欧盟统计局7日发布数据显示,欧元区2014年12月通胀率初值为负0.2%,五年以来首次跌至负值。这一数据表明欧元区已陷入技术性通缩。为此,欧洲央行已在14日释放出了推出欧版量化宽松政策的明确信息。大环境如此,作为一种商品的牛奶,自然也逃不过价格下跌的劫难。再者,由于美国经济复苏,美元近两年逐步走强,在贸易全球化的今天,各国奶制品企业的交易大都以美元结算,随着美元走强,奶价下跌成为必然,这同油价下跌是一个道理。

应对:抱团取暖 开拓创新

与全球奶业低迷形成强烈对比的是,

印度奶价在2014年实现了上涨。印度是世界上最大的原奶生产国,约占全球产量的四分之一。根据印度政府的一份报告,鲜奶采购价和牛奶市场零售价在2014年分别上涨了4.02卢比/公升和3.73卢比/公升,平均涨幅为10%。

据印度媒体报道,该国奶业的成功主要得益于上世纪70年代开始的一场食品革命。当时,在被称为印度“白色革命”之父的维吉斯·库尔伦博士带领下,在全国范围内建立起一系列小型牛奶合作社,由奶农和出资方共同管理,由专业的市场营销人士负责销售。经过十几年发展,使印度从牛奶进口国变成了生产大国。另一方面,印度农村人口多于城市人口,而农村的消费量又大于城市,这种情况使得牛奶产量和价格一直保持上涨态势。

无独有偶,作为全球最大的奶制品企业,新西兰恒天然在运作机制方面也类似于印度的合作社制度。在恒天然的董事会中,13名董事中有9名奶农股东,由这9人推选另外4名董事。在董事会之外,恒天然按照旗下牧场的分布情况划定35个区域,从每个区域推选出一名奶农代表,共同组成股东委员会。这种构架保证了奶农的声音充分体现在公司运营过程中。要成为恒天然的股东,奶农需出资购买恒天然股票,股份大小决定所收购鲜奶量的多寡。一旦奶农购买股票成为股东,恒天然就有义务收购奶农的鲜奶,假如恒天然要减少或停止收购,就要拿出大量资金回购股份。这种模式决定了恒天然不能随便放弃奶农,即便在市场情况不好时,也必须与奶农“抱团过冬”。在本轮全球市场价格波动期间,恒天然管理层多次表示,可以通过压低公司运营成本,来确保奶农利益不受过大冲击。

另一个奶业大国——澳大利亚在应对危机时,没有报团取暖,而是想方设法开发新产品和新市场。据媒体报道,去年,该国的几大牛奶生产商联合出资成立了一个基金会,悬赏20000澳元,征询牛奶生产和销售方面的各种创新建议。基金会主席丹尼斯·墨顿说,凡是能改善当地奶业生产销售的建议,他们都感兴趣,特别是那些能够提高牛奶产品附加值的创新建议。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。