□刘增人

我之对于以鲁迅、韦素园、曹靖华、李霁野、台静农等为主要成员的未名社一直怀有一种莫名的敬意,那缘由,主要是被鲁迅的《忆韦素园君》(见《且介亭杂文》)深深地感动,尤其是其中那些每次翻读甚至是无端想起时就心潮难平的警句。

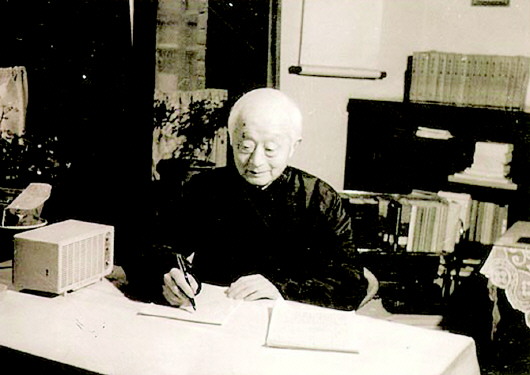

从第一次读到这冷冽到灼人心扉的文字,我就一直在探求到底是在什么样的社会氛围中,什么样的文坛情谊与人生遭际,才能够酿就这样的情怀,长养这样的交谊,迸发这样的感悟?找不到现成的答案,我的老师书新先生告诉我,只有通读未名社主要成员的作品,并且设法还原该社从成立到消泯的历史过程,才有可能洞悉底蕴,破解奥秘。于是,我开始编纂李何林、李霁野、台静农、曹靖华等人的著译系年目录,希图通过编纂,先找到他们到底有哪些作品、发表在何处,依次推导出由此而陆续展开的文坛图景。而最早比较成型的,就是李霁野。那时我只能用复写纸每次写成3份,1979年秋寄给李霁野先生的就是复写稿。也许是这种纯“手工业”的产品感动了刚刚复出的李霁野先生,他很快复信,并补充了许多材料,大多是我看不到的翻译成果。随同复函寄来的,是刊载有李霁野先生文章的《鲁迅诗歌研究(下)》,由中共安徽阜阳市委宣传部鲁迅作品学习小组、阜阳师范学院中文系合编,1979年6月出版,系“学习与研究鲁迅参考资料之一”,赵朴初题写书名。该资料第一辑收录的是许广平、王瑶、楼适夷、孙席珍、钟敬文、戈宝权的文章,第二辑收录的是锡金、静闻、臧克家、李霁野、胡炳光、周振甫、陈颂声、内山嘉吉、实藤惠秀、赵瑞蕻、王汉元、屈正平、高田淳、赵朴初、牛维鼎、熊融、越善、丁景唐、王尔龄、徐重庆、漳河等的文章。还收到李霁野先生赐寄《我心中的鲁迅》(湖南人民出版社1979年10月版)、《鲁迅先生与未名社·未名小集(1)》(湖南人民出版社1980年3月版),该集1984年7月由北京人民文学出版社重印后,李霁野先生于1985年7月1日又签名相赠。1984年12月1日,还收到李霁野先生的签名本《陀思妥耶夫斯基作品集·被侮辱与被损害的》(李霁野译,上海译文出版社1984年11月版)。

这些赠书,我没有完全读完。妥氏的小说太阴郁,我自己的心情本就不怎么爽朗,每读都倍感压抑,只得浅尝辄止,罢卷废观。想到大约还可能有一些和我一样想知道鲁迅和未名社的关联、缘由的朋友,就发愿编写一册关于未名社来龙去脉的小书,力求客观还原历史发生现场。大约是1988年前后,我把思考良久的《未名社研究概论》的选题向某出版社的领导陈述,当场拍板定局,列入该社正在组稿的一套“丛书”,作为社方约稿正式出版,并约定了字数、体例和交稿时间等,我于是放心地开始编写。大约一年半后,书稿雏形已就,我却被通知该选题取消了。我不愿询问有关方面,不想知道被取消的具体内情,因为大概和未名社当初解体的某些原因近似。但我和未名社研究的机缘也就胎死腹中,终于无药可医。只有鲁迅赞许韦素园的文字,还时时烙印着我的心,时时催生我对于鲁迅的敬仰。

我早就知道鲁迅被边缘化已成定局(其实又何止是鲁迅),以至于我的一位对于中外古今文化统统毫无兴趣的晚辈,春节前也开始以传播谣诼诬陷鲁迅而自鸣得意,好像由此也许就奠定了自己“资深”文化人的身份,但我依旧痴心难改,因为我多次读过鲁迅的全部作品,包括书信、日记和集外轶文,对于鲁迅的生平事迹也长期有所考察,深信自己心目中的鲁迅确是中国近百年文化史、文学史、思想史上的一座巍峨高峰。其他高峰固有自己的风采,但谁也不能替代鲁迅,正如鲁迅也不必替代他人一样。这个世界已然多元化,诬陷鲁迅还是敬仰鲁迅,谁都有选择的自由。最重要的一点在于,在诬陷之前,之后亦可,最好认真地读几篇鲁迅的作品(例如《忆韦素园君》,例如许多书信),平心静气地读,不怀邪念地读——至少是不要满怀邪念地读。

(本文作者为著名学者,青岛大学教授)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。