退休后的崔光致力整理黄河故事和当地历史。

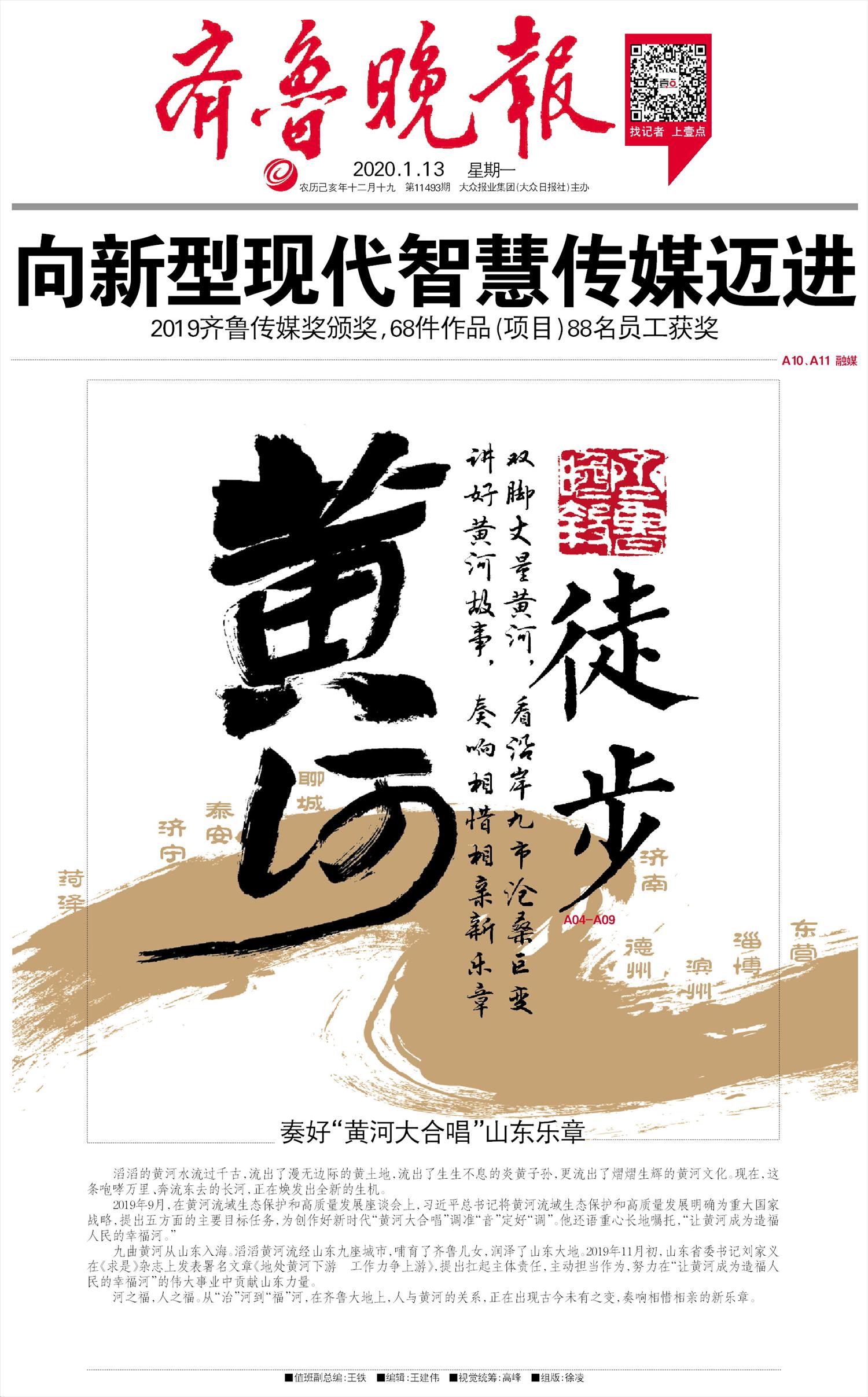

泰山巍巍,黄河滔滔;河海安澜,国泰民安。拥泰山、临黄河,这里是中华文明的重要发祥地,大汶口文化光耀千秋。东平湖烟波浩渺,这里是《水浒传》中八百里水泊唯一遗存水域,调蓄黄河水量的关键节点。泰安大白菜、泰安煎饼、肥城桃、东平湖大青虾、宁阳大枣,灵动的水土,滋养出丰富的物产。

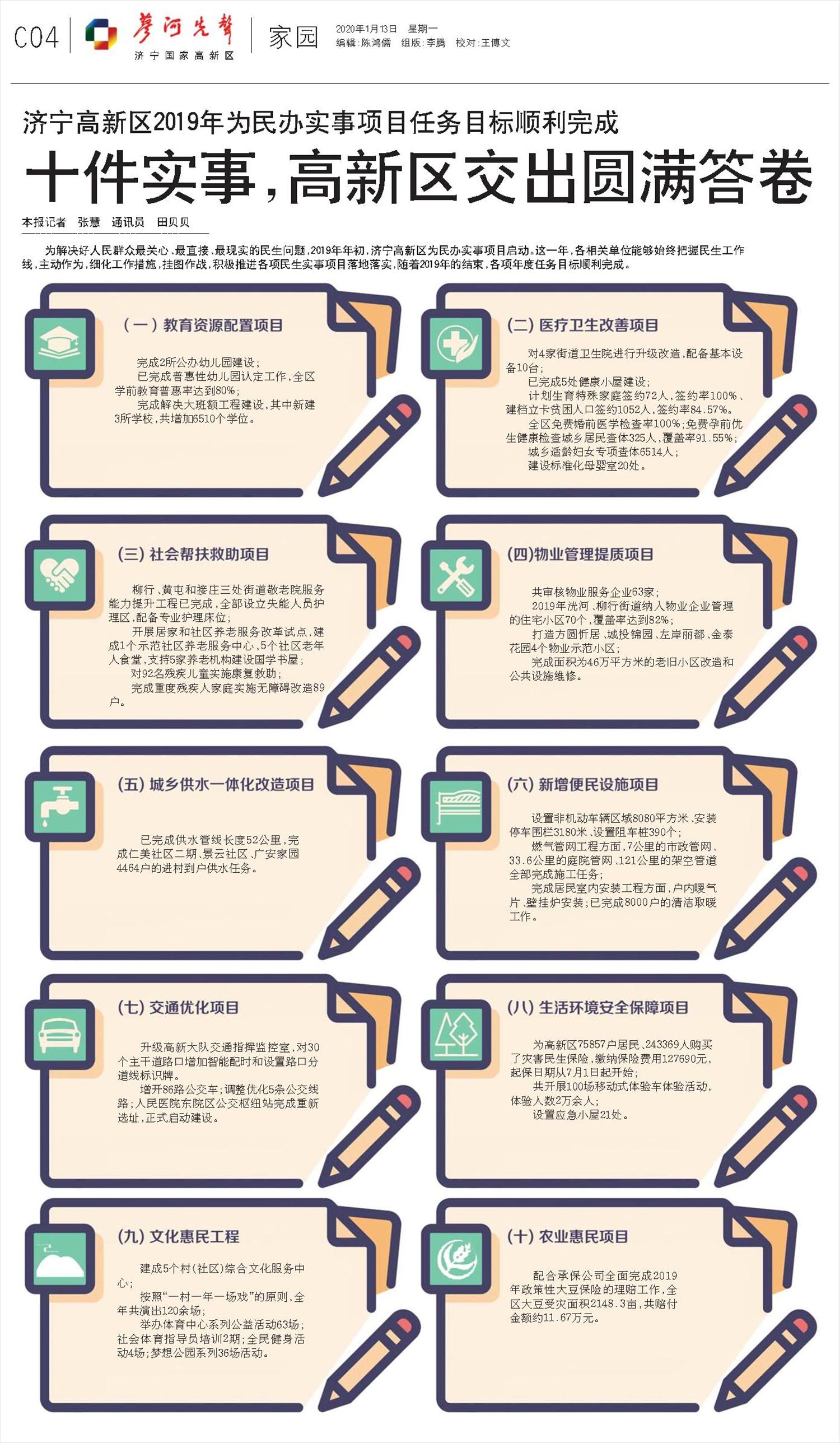

泰安黄河段主要涉及东平县,全长36.3公里,滩区涉及东平县的戴庙、银山、斑鸠店和旧县4个乡镇,黄河滩区迁建涉及5.9万人。泰安提前研究谋划黄河流域东平段特别是东平湖的生态保护和高质量发展,下好“先手棋”,打好“主动仗”。抓好东平湖及周边区域的规划和整治,全方位、高站位规划,立足生态特点,科学布局移民社区、产业发展。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 张园园 张九龙

“生在黄河边,大坝下边没多远就是家;长在黄河边,没少在河里游泳;工作在黄河,一干到退休。”1949年出生的崔光是一名“老黄河”,已退休的他闲不住,喜欢到河边走走,整理黄河史料,寻访曾经的治黄老人。

1958年洪水无涯无际

万众一心力挽狂澜

1949年出生的崔光,和共和国同龄。“利津城紧挨着黄河,我家那会儿就在大堤下边没多远的地方,那时候黄河还从利津入海。”河水带来细白的沙,在当地人看来,这沙杀菌保暖,常给新生儿用来防湿疹。

稍大些,崔光对黄河也感到了几分惊险。1955年1月29日深夜,黄河在利津城南一个叫五庄的小村旁决溢。当时,崔光的父亲在离家30公里外的北镇工作,本来说好要回家过春节,因凌汛紧张未能如愿,节后又因黄河泛水隔绝,两个多月没音信。

当年3月,一位河工捎信说口门合龙,可以过人了。崔光的母亲便雇了辆独轮车,带上他和两岁的弟弟前往北镇。“五庄村南合龙的地方人山人海,号子声不断。”崔光回忆,自己是被几双粗大的手半递半扔地送过了合龙处。“父亲安然无恙,对母亲说,五庄决口那天夜里,他们蹚着齐腰深的冰水,到黄河滩区老蒲台城挨家挨户动员群众撤离。”崔光说,许多老人恋家不愿走,他们用门板把一名80多岁的老太太抬了出来。

黄河带来的惊险远不止于此。1958年8月,利津迎来每秒10400立方米的洪峰,这是新中国成立以来最大一次洪水。一时间,学校放假、工厂停工,全力以赴迎战洪水。趁老奶奶不注意,崔光偷偷跑上了大堤,那次所见的黄河模样全变了,“一片浑黄的无际无涯的大水呈现在我面前,我掏过鸟窝、捕过蝉的大柳树,也只有树梢露出水面。”

一排大雁翼(帆船)满载着石头,像是从天边徐徐而来,岸上抢险的人们一阵欢呼,“正如叔叔说得那样,黄河水没有漫到堤顶,我们这里叫‘伸舌头’的漫溢险情并没出现。”

一边是波涛汹涌的洪水,一边是密密麻麻的抗洪大军。“红旗迎风飘,号子声此起彼伏。”崔光说,在众人努力下,大堤上已堆筑起一道小坝,“真的是万众一心、力挽狂澜。”

“席花缝”美观实用

小发明走向全河

新中国成立后,先后进行了三次大复堤,分别为新中国成立初期、上世纪60年代初期和80年代初。“下乡时,我参与了第二次大培堤,可以说是万人上堤,声势浩大。”崔光说,当时绝大部分是用人力完成的,小推车上土,人力夯实,“1979年,我到1955年凌汛决口的地方——宫家分段报到,成为一名‘黄河人’。”

第二年,黄河第三次大复堤全部用上了机械化,人工复堤成了历史。

也正是在治黄过程中,黄河人发挥自身的聪明才智,一些发明创造在全河推广。“我们现在看到的险工石坝,是新中国成立后逐渐由秸埽坝改成的,先是乱石坝,上世纪70年代又将乱石坝改为扣石坝。至上世纪80年代后期,险工不但全部石化,而且出现了丁扣、浆丁扣等各种险工坝体,大大增强了险工抗洪能力。”

在王庄险工,崔光介绍了一种抗击洪水能力强、又非常美观的垒砌法——“席花缝”,“石料咬茬丁用,避免了直缝、对缝、咬牙缝,提高了坝体质量,这一发明后来推广到了全河。”

“黄河治理中,不得不提‘机淤’,也叫淤背固堤。”崔光解释,就是用机械、吸泥船挖取黄河泥沙,进行堤防加固,以黄治黄。“按当时物价算,每方土仅0.48元,比人工低0.80元,自上世纪70年代中期至80年代初,少挖农田二万五千亩。”这一治黄方法,不仅解决了利津县窄河段堤防加固问题,其他大部临黄堤也都进行了淤背加固,迄今为止,在实施淤背的堤段中未发现险情。