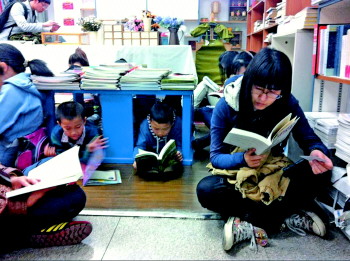

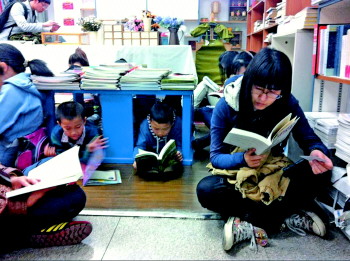

11日晚10点多,孩子和家长各自安静地读书。 本报记者 张洪波 摄

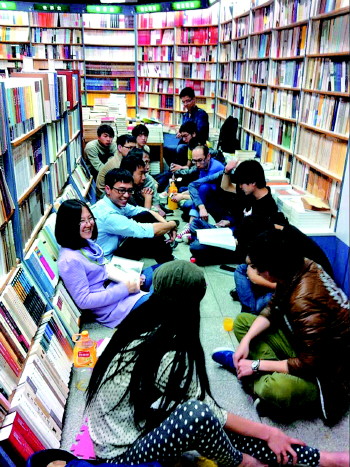

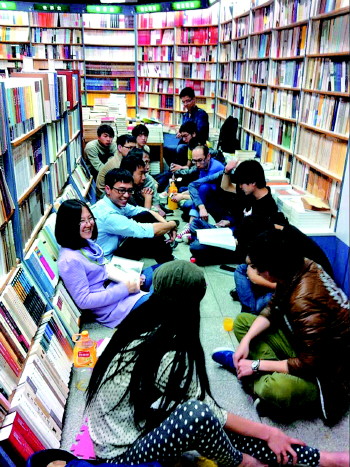

12日凌晨1点,由网友组织的朗读活动仍在书店一角热闹进行。

本报记者 张洪波 摄

谁也没想到,试营业仅仅四五天,原本让书店经营者担心的销售问题,却来了个大逆转——晚上的读者和图书销售量竟然超过白天。

而24小时书店带来的影响远不止于此。“深夜为读书人点燃一盏灯,一座城市就被点亮了。”11日晚,记者探访三联书店时,有读者这样评论。

本报记者 张洪波

凌晨3点仍有读者进门

11日晚,是北京三联韬奋书店试运营“深夜书房”的第四天,又逢第一个周末,书店里的读者不仅大大超出预期,而且远超白天的人数。

从晚上8点开始,忙碌了一天的上班族、附近居民、大学生、领着孩子的父母大批涌入书店,台阶上都坐满了读者。

时针指向午夜12点,七八十位读者依然读得酣畅,不时还有人进店。有刚应酬完的人,有打工者,有刚从豆瓣网上组织起来的年轻人,甚至还有一位来北京出差的南京读者。“书在哪里都能买到,但这种文化氛围买不到。”这位远道而来的读者说。

12日凌晨3点多,两名刚从外面消费完的女孩成为这个晚上最后进门的读者。但留在书店过夜的还有三四十人,他们有的在挑灯夜读,有的只是发呆,还有的倚靠着书架进入了梦乡。

流浪汉进来也平等接待

这一晚,还进来了好几位衣着邋遢、身上散发着异味的打工者,他们进门后各自找到想读的书。其中一位头发花白的打工者甚至用手点着,一字一句地读出声来。

他们都自称“没有工作,但爱读书”。整个夜晚,他们受到了平等而良好的接待。

书店的一位工作人员说,试营业的前几天,还进过流浪汉。北京三联韬奋书店总经理张作珍特地嘱咐店员:“只要不闹事,就都是我们的读者,他们今天流浪,明天说不定就能做出成就来。”

“春风沉醉的深夜,我们这里有一张书桌、一盏灯光,留给热爱阅读和思考的你——在这里,你想呆多久,就呆多久。”这是贴在三联书店里的宣传语。

这种平等而包容的氛围,由店员蔓延至读者身上。

“一种模式,更是一种态度。”有网友评论,书店开启夜读模式,不仅仅是弥补了缺乏夜晚文化消费的空间,其引领意义同样重要。

夜晚营业额超过了白天

由于买不买书无所谓,深夜的书店更像是一个图书馆。但实际情况是,4月11日夜晚的销售额再次攀升,达到3.5万元。

“在没有搞24小时不打烊之前,我们也没想到这么多人有读书的欲望。”张作珍说,在试行24小时营业之前,他们曾因成本问题有过担忧,但如今看来,情况乐观得多。

张作珍介绍,平时周一到周三白天的营业额也就2万左右,周六周日能达到5万元,而试营业第一天,晚上的营业额将近1.5万元,第二天晚上将近2.5万元,第三天晚上达到3.2万元,已超过白天的营业额,而且还带动白天的读者成倍增加。

为了吸引读者,书店特意整修了停车场,把空调换成了吸顶式,还配备了桌椅、台灯。

有读者提出深夜出去买水太不方便,张作珍打算在店内增加一台自动售货机,“也就占个几平米,放在角落里,决不能影响书架的摆放”。这是张作珍做的最大让步,他倒是计划着,要在书店里开“深夜讲座”——“书店就是读书的地方”。

有人曾建议张作珍把餐饮引进书店,张作珍坚决不肯,“引进来会挤占图书的空间”。后来,书店与楼上的咖啡馆联动,咖啡馆也改成24小时营业,人们读书累了,可去楼上喝一杯咖啡。

戏剧的是,几年前,正是因为书店经营困难,才让出二楼开咖啡馆的。如今世易时移,咖啡馆反倒又跟着书店“沾光”了。

国家补贴了100万

在实体书店不景气的今天,北京三联韬奋书店何以敢吃这第一只螃蟹,搞24小时书店呢?

“没有政府补贴,我们还真不敢这样做,主要是跟上了政府推动全民阅读的大潮流。”张作珍说。

今年的政府工作报告中,首次写入了全民阅读的概念。从政府层面、从国家战略高度推动全民阅读,已成世界潮流。

张作珍给本报记者算了一笔账,去年国家拨付一笔专项扶持资金支持实体书店发展,三联书店得到了100万元。而且实体书店可以减免一部分增值税,北京三联书店一年大概减了60多万元税。此外书店再从利润中拿出几十万元,加起来就是200多万元启动资金。而运营“深夜书房”主要是人工费和电费,一年也就100多万元。“这样,即使‘深夜书房’不赚钱,我们也能坚持一年。”张作珍说:“往年大家都在喊,今年我们也要为创造全民阅读的文化氛围做点实事。”

书店的门能一直开下去吗

但对“书店24小时不打烊”能走多远的议论,在书店里依然不时听到。

北京读者徐先生说,北京太大,不可能靠散步来逛书店,而晚上10点之后没有了地铁和公交车,就必须开车或打车——“逛书店也需要一定的经济基础做支撑,时间长了,人还会这么多吗?”

有的读者提出,24小时不打烊模式学自台湾诚品书店,但台湾与北京的气候不同,台湾热而潮湿,晚上出来散步的人多,一年四季都会有人来逛书店,而北京四季分明,到了冬天寒风萧瑟,出来逛书店的人一定会大大减少。

还有的读者建议三联书店开发一些与文化有关的创意产品,如果有一天政府扶持资金撤了,书店也能靠自己运营维持24小时营业。

诸多建议和疑问,出发点都是希望书店的门能永远开着。

“社会浮躁的大环境下,人们压力大,就更需要静下心来读书。我们相信这种模式能够尝试成功,也希望越来越多的书店为城市亮起一盏灯。”张作珍说。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。