明运河两岸风貌保存完好

钞关门前拟建甬道再通明运河

2014年07月01日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

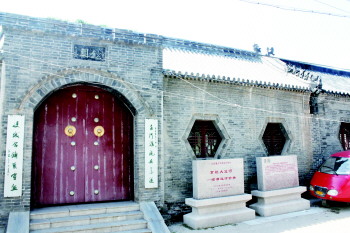

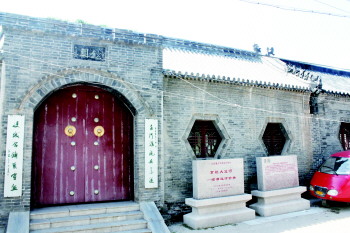

临清钞关。

在临清,沿明运河遗产小道一路前行,运河两岸风貌依然保存完好,除了运河上的古闸土闸、砖闸,还有钞关遗址、龙山景观,诉说着明运河从开挖到繁盛的历史。据介绍,临清目前已作出规划,准备在钞关门前打通一条甬道,直通明运河,恢复其原来的样子。

钞关:天然的明代历史博物馆

在鳌头矶南300米处的明运河西岸,便是临清钞关遗址了。临清钞关始建于明宣德四年(1429年),初建时系一建筑群,自运河而西依次建为南北三进院落,内有正关、阅货厅、牌坊、玉音楼、正堂、后堂、仓库、仪门、巡栏房、舍人房、船料房、后关、官宅等。

随临清市博物馆馆长魏辉进入钞关,留存至今的是钞关仪门、正堂、南北穿厅、舍人房等30余间,面积6000多平方米,院内还存有明代和清代碑刻,是规模最大、也是全国唯一一处存留至今的钞关旧址。

“古钞关其实是从现在的钞关门一直延伸到明运河岸,大约150米的距离。”魏辉说,主要是稽查会通河上的往来船只,鉴盘货物、验票放关。“根据保护规划,今后再复建一条甬道直通运河。”

史料记载,明万历六年(1478年),临清关岁征白银83200两,居八大钞关之首。而山东一省税课折银只8860两,仅及临清一州的1/10稍多。

著名学者、吉林大学教授王汝梅先生在参观了临清钞关遗址之后,以“天然的明代历史博物馆”誉之。

明运河:要通航水源是个大问题

在临清两段运河遗产河道的起点邱屯枢纽,四条河道交汇。临清市文广新局局长王兴刚介绍,黄河水运送到这里后,经由邱屯枢纽一部分经过南水北调的河道向东南方向流去,一部分经过运河向西进入临清城区,又在鳌头矶前一分为二流入元、明两条运河中。

站在邱屯枢纽桥上向西望去,河道两旁是苍翠欲滴的树木。河道上,几位村民拉网在运河中捕鱼,运河水在安静的夏风中,缓缓流淌。

“褪去了漕运功能,在农村的运河只剩下排涝和灌溉功能。而城区的运河也成为景观河道和排涝泄洪的河道。”王兴刚说,邱屯枢纽引的是黄河水,大部分水源分给了南水北调,这一段的运河又名济津河,是支援天津水源的一条河道,在临清城外分叉后,沿济津河流向天津。“临清城区的元运河和明清运河主要水源就来自济津河,靠着黄河水入天津的机会,能分一部分水源。”

“运河列入世遗后,能否通航、能否通观光船只,最大的问题就是水源问题。”王兴刚说,运河漕运期,也有开河期和停航期,基本上每年夏、秋两季漕运,冬、春两季进入枯水期

沿运河遗产小道一路南行,一直走到明运河的终点——临清头闸。这段运河虽然俗称“小运河”,但却占据临清段运河的绝大部分,8公里的运河临清段,明运河占据了6.8公里。

龙山:“土山远眺”是临清旧十景之一

沿一条弯曲小路前行,向北拐弯处,可见一处“土山”,树木繁茂,路西侧的古槐树树干凹凸不平,盘旋上升,似一条条苍龙向上爬行。树林外日光焦灼,阳光透过古树,在树林中筛下斑驳的影子。

“土山”最高处达数十米,槐树、榆树、蓖麻……不同的高度生长着不同的植物。“这里便是龙山了。”魏辉扬手滑过说,向北,一直沿运河这一大片,全是。而龙山西侧,这条小公路便是为运河申遗而修建的运河小道。

说起龙山的由来,魏辉说,在临清城区,会通河最初经熬头矶向西北流,在问津桥处进入卫河,这段河道就是会通河北支,也称北河。永乐九年,对会通河北支进行疏浚,清淤建闸,直至永乐十五年才基本完成,当年又开挖会通河南支,即南河,由熬头矶西南流至头闸口入运河。相传,土山,即现称的龙山,就是由永乐年间开挖、疏浚会通河的泥土堆积而成。“土山远眺”还是临清旧十景之一。“古人开挖河道,将挖出的泥土堆积,既解决了泥土多的问题,又造了景,充分体现了古人的智慧。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。