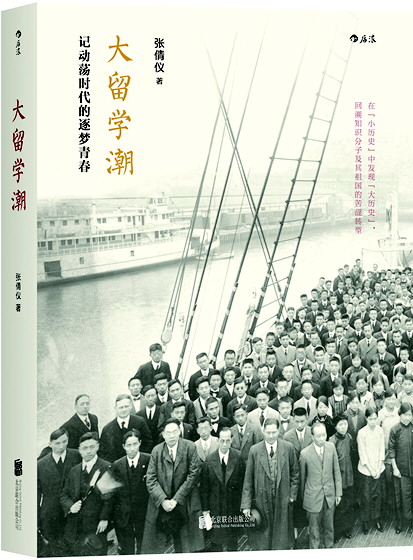

▲1918年赴美留学的清华学生在上海登船

《大留学潮》

张倩仪 著

北京联合出版公司

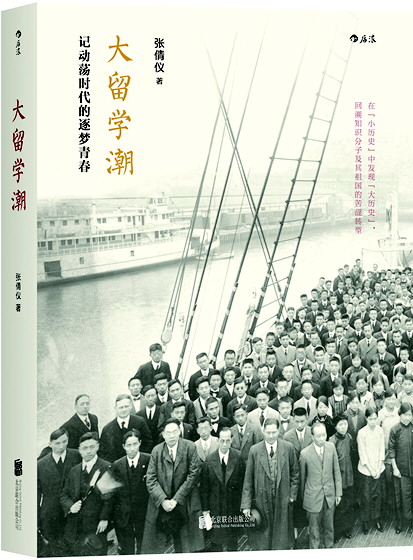

▲由穿西装的勤工俭学生变成挖煤工人。图为罗承鼎在法国拉马西煤矿升井后,与同伴合影

曾任香港商务印书馆总编辑的资深出版人、作家张倩仪,钩沉大量史料,搜集近300位亲历者的历史回忆,聚焦于几代中国青年知识精英,在《大留学潮》一书中,再现了传统中国向西方取经的曲折历程。张倩仪把中国当今的留学热潮,看作是近代留学潮的继续。今日的中国,已成为世界上输出学生的第一大国,一年留学的人数就比近代的半个世纪多出两三倍。当年国内学子出于什么目的纷纷出国求学?出国后生存何等艰辛?归国后出路又何在?书中的此类话题,在今天依然值得关注。

留学梦想:愿以所学,为国家收回权利,雪耻图强

甲午战败后的1896年,清政府派13名留学生到日本,作为中坚力量的知识分子也开始把目光和希望移至国外,留学很快成为当时中国青年的梦想。加上清廷废除科举,断了传统读书人的上升途径,留学成了新的前途出路甚至镀金方式。1907年的一天,正在上中学的蒋廷黻看到刚从日本留学回来的堂兄弟穿一身白制服,令乡人侧目,羡慕不止。因此他发誓,“如果东洋念书就受到如此的尊敬,将来我一定要到西洋去念书”。

留学热潮虽然离不开个人出路的打算,也不能忽略一个更朴素的想法——通过留学学到一种救中国的方法。施肇基十六七岁时留学美国,当教授问他“来美求学有何志愿”时,他的回答是“中国积弱,受人欺凌,愿以所学,为国家收回权利,雪耻图强”。

当时中国政府鼓励读理工科,中国留学生也抱有“科学救国”的梦想,读科学或实用科目的颇为普遍,但也有不少留学生改变初衷。

郝更生1919年留学美国哥伦比亚大学学习土木工程。留美期间,见美国体育运动蓬勃发展,便产生了“体育救国”的愿望,于是转学到春田大学专攻体育。

留学日本的鲁迅、欧阳予倩、郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾,最初的志愿是学医科、地质、经济,甚至学陆军、造武器等,结果却成了小说家、诗人、戏剧家。在英美读经济的徐志摩,后来也成了大诗人。在美国,选修农科的留学生很多,因为中国以农为本,不少人认为农科最为中国所需,蒋梦麟、胡适的最初志愿就都是农科。蒋梦麟后听从朋友的劝告,认为中国如果搞得好,农业自然好,于是转读了教育。胡适读了三周农科就觉得无趣,却对选修的哲学、古典文学产生了浓厚的兴趣。放弃自然科学而转学政治学的龚祥瑞说:“我难忘故乡的见闻和被遗弃、埋没和漠视的善良而有才智的芸芸众生……我也没有耐心和阿米巴、草履虫、蚯蚓等小生命打交道。我选择了政治学。”

有着强烈的人文兴趣,但以理工为专业的留学生也有不少。1923年留学美国麻省理工学院学习电机学的顾毓琇,同时也是戏剧家、诗人。国学大师钱穆之侄钱伟长擅长文史,只因受“九一八”日本侵华事件所刺激,为了救国,转而研究物理,留学加拿大、美国,成为中国力学奠基人。

留学不易:再不要使子女受晕船思乡的痛苦

当年留学需要很大一笔钱。留学生中,自费留学生占了很大比例,有些并不富有,父兄为了满足子弟的留学梦,不惜售屋卖地,甚至举债让子弟成行。23岁的巴金为去法国留学向大哥要钱,大哥说家中现在入不敷出,筹款困难,劝弟弟过两三年再去。巴金执拗不让步,大哥只好汇来钱,让他去法国。历史学家黎东方为去法国留学筹措费用,搞得一家人乱作一团,父亲在去典卖土地的路上被半兵半匪掳走,受尽折磨,好不容易逃回家中便一病不起,几天后便去世了。

想自费留学而钱不够,很多年轻人想到了“半工读”这条路。在半个世纪的留学潮里,留学生半工读的主要国家是美国和法国,特别是在法国,半工读几年间就形成了一个大潮流。五四运动前后,工读和劳工神圣的观念在中国流行,有人提出到法国可以工读,于是国内没有足够经济能力去留学的知识青年齐声响应,成为轰动一时的勤工俭学运动。上千学生到了法国,既不会法语又没技术,有些人还对勤工俭学存在误解,以为半工读是指半天工作、半天读书,没料到是工作后有了积蓄再去读书,钱用光了,又要再打工。而且都是在大工厂做工,劳动强度大、时间长,做了八小时的体力活,又苦又累,连工余时间自修的精力也没有了。1921年,赴法勤工俭学生爆发了大学潮,部分学生被强制回国,陈毅即是其中之一。他回来后说:“留法的勤工俭学是寄在敌人底下,仅可供吾人的苦工训练,不是解决问题的主义生活,差不多我来法的初志完全是失望了。”

当时由于汇兑与通讯的不便,加上政局动荡,很多留学生都经历过财源断绝、生活不继之苦,连富商之子徐志摩在美国留学也有青黄不接的时候。当年赵元任拜访公费去法国读博士的刘半农,想给他一家照张相,刘半农说:“我们过得像叫化子一样的生活,就给我们照张叫化子相吧。”于是一家人在墙角照了一张,刘半农的孪生儿子还双手趴在地上扮作讨饭的样子。

法国留学生侯外庐的妻子临产。在法国公立医院出生的孩子必须入法国籍,侯外庐没钱进私人医院,只得送公立医院。1930年欲回国时,法国政府不给他的儿子发离境证书,因为他是法国公民。侯外庐在法国三年,除了一捆《资本论》译稿和一个儿子外,一贫如洗,后经法国共产党朋友帮忙,才把儿子带回国。

当年的留学实在不易,中国现代物理研究奠基者严济慈1924年在一封书信中写道:“我且不愿意将来送吾们的子女来外留学,因为吾们应该把中国学校改进到跟他们一样好,再不要使他们受晕船思乡的痛苦。”近百年过去了,送子女出国留学的人数不仅没有减少,反而呈现出越来越低龄化的趋势。曾经那一代人渴望子女不必远渡重洋求学的梦想,是否有朝一日会实现?

留学归来: 我们是倔强的 中国老百姓, 不愿做外国人

清朝覆亡后,民国政府将发掘新人才的眼光放在归国的留学生身上。在哥伦比亚大学读博士的顾维钧还未毕业时,袁世凯政府已通过驻美公使将其聘为政府办公室英文秘书,三十岁出头时,已是参加巴黎和会的中国代表。在分崩离析的中国政局里,一部分早期留学生的仕途之顺难以想象。1922年蔡元培提到留学生在政府里的重要地位:“现在政府哪一个机关能离掉留学生。”但即便如此,中国的政治改革也未达到日本维新的效果。

国内的大学对留学生也青睐有加。大学凭借个人关系对海外留学生的成就、学业了如指掌,尽力设法将最佳人选聘为本校教师。1926年的南开大学,除了中文课和中国文学课的教师外,所有教员都是从留美学生中聘请的,平均年龄30岁左右,很多人在美国求学时就是朋友了。

进入上世纪30年代后,中国局势不断试炼留学生的回国意志。在日本侵略的阴影下,他们回国;国共内战时,他们回国;政权更迭,面对不明确的前景,仍然有很多人回国。留学生为什么要决然回国呢?“七七事变”之后烽火连天时回国的杨绛讲得最好:“我们如要逃跑,不是无路可走……我们不愿逃跑,只是不愿去父母之邦,撇不开自家人。我们是国耻重重的弱国,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我们不愿意……一句话,我们是倔强的中国老百姓,不愿做外国人。”

新中国成立后发生了许多政治运动,知识分子首当其冲,回国决定是对是错,成为留学生被问与自问的命题。名校霍普金斯大学博士汤佩松1933年携加拿大籍华人妻子回国,曾多次放弃留在国外的机会,之后遇上“文革”等种种政治运动,记者问他作何感想,他说:“这就是历史,这就是人生。这就是一个国家历史的自然演变过程。任何个人,包括那些兴风作浪者,都不能主宰它的总趋势。我们只能够,也应当,为几千年来的民族文化遗产遭到的浩劫,一个伟大古老民族所遭遇的不可挽回的损失和停滞而悲伤。至于个人的遭遇则是渺小的。”