孙光烈从事照相行业已有60年。本报记者 于悦 摄

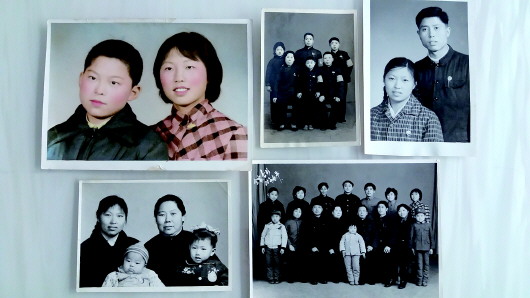

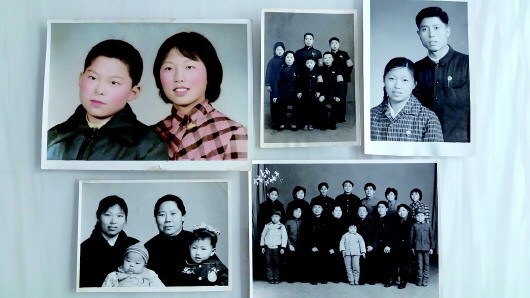

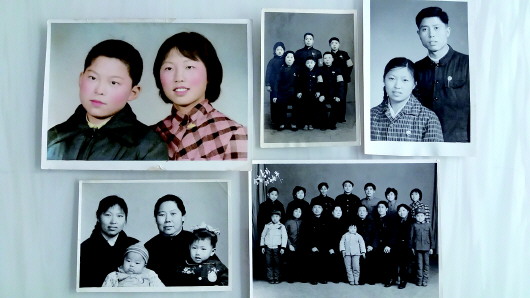

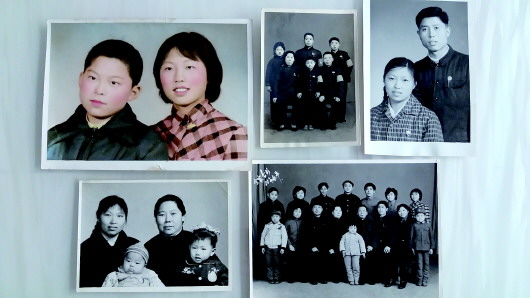

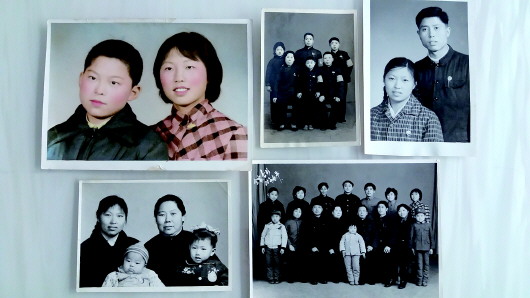

市民刘树林一家在济南老照相馆里拍过的照片。

本报记者 于悦 翻拍

口述人:济南原正大照相馆经理 孙光烈 采访整理:本报记者 于悦

皇宫照相馆

还用着几十年前老名字

我是1956年参加工作的,2001年退休,退休后自己又开了个照相馆,所以相当于在照相行业里待了60年。一开始就在正大照相馆当学徒,1971年去了天桥照相馆工作,中间还曾去过当时成立的彩扩中心,1984年到1987年我待在皇宫照相馆,然后被调到明湖照相馆待了不到一年,随后就去了正大照相馆做经理,从1988年一直待到2001年退休。我现在有摄影职业的高级职称,也被评为济南市摄影名师。

我做学徒时上手很快,这得益于家庭的影响。其实,我父亲就曾在照相馆工作,他以前在青州,解放后来到济南开照相馆。小时候,我就能在家里帮着裁切照片,给照片上光,就是把照片贴在玻璃上,借助玻璃的亮面,照片干了之后表面就能亮一点,要是不上光照片就没那么好看。

1956年,刚好赶上济南公私合营,那时济南有59家照相馆,基本上都分布在市区的繁华地带,其中要属老商埠的纬四路最繁华。光是纬四路附近就有十几家照相馆,例如皇宫、同生、容彰、天生照相馆,再往西点儿有弘文、良友照相馆,往东则有万利、泰云、大同、艺林照相馆。

在大观园里面,也有5家照相馆,分别是科美、大北、容丽、银光、北极;济南城里还有明湖、瑞昌、明星、彬记、奥凯、影艺社、一洞天照相馆;在劝业场,有一个前进照相馆;西市场有正大、西大北、建华、泰华、华北照相馆;营市街还有一些小照相馆,例如建华、同华照相馆。

这59家照相馆归属于福利(后改为服务)公司,被分成两部分管理,一是以商埠区的皇宫照相馆为主,二是以城区的明湖照相馆为主。过了一段时间,这些照相馆都统一了,到上世纪90年代,属于服务公司的有13家门店,大观园商场有一家,另外,历下区还新成立了一笑照相馆。现在,济南保留下来的老照相馆很少了,瑞昌照相馆改名为人民,还用着原来名字的只有皇宫照相馆一家。

徒弟偷看修底片

被师傅打了一巴掌

以前的人逢年过节最先想到的事儿就是照相,照相馆非常忙。上世纪60年代去照相馆拍照都得排队,大年初一、初二去拍照根本挤不动。人们对照相也看得很重,提前穿上新衣服,有的还要把嘴抹红了。百日照、生日照、参军照、结婚照、毕业照、全家福都是照相馆的重要业务,像全家福,多的能照一家30多口人。正大照相馆里可以同时照50多人。拿回照片放进家里的镜框,那时洗6寸照片就算比较大的了。

以前照相并不贵,老百姓都能接受得了,一寸照四毛五分钱,照两寸的八毛钱,洗一张一寸的才八分钱。拍全家福时,通常是一家兄弟几个抢着付钱,要是有家里的老人,一般都是老人来拿。当时也有上门服务的业务,即便去齐河、长清那样的远地方,照相师傅也不辞劳苦,骑着自行车驮着设备去,照完再回来加工。

公私合营给济南照相行业带来了两大好处,一是统一了价格,在此之前虽然有同业公会,但价格还比较松散;二是改变了照相业技术保守的状况,以前的老师都怕“教会徒弟饿死师傅”,不舍得传授技术,徒弟只能干些杂活。我记得在我父亲的照相馆里,有一次一个徒弟趁给老师送水喝的工夫,在他背后看了一眼怎样修底片,老师发觉后回头就给了徒弟一巴掌。

门店之间兴起的技术比赛改变了这种状况,为了给自家店争取荣誉,老师就会把技术传授给更有希望的年轻徒弟。除了比赛,还有现场表演,例如几个照相师傅同时给一个人拍照,拍出来放在那儿让大家投票。一来二去,这种技术交流就促进了技术传播。我们还经常被派往北京、上海等地培训学习,也对技术革新起到了作用。

拿修过的照片相亲

被人找上门来

以前,洗一张照片要经过多种程序,照完之后冲洗底版,然后要晾干,洗照片时也得晾干,要想快点儿只能用扇子扇,时间最短也得半天。不像现在,放到电脑上打印也就分分钟的事。

在我当学徒时,每天要工作到晚上8点钟,之后才自己琢磨技术问题直到夜里11点。都是做什么活呢?一个照相馆里分很多工种,有照相的、修相的,修相又分修底版和照片,还有做洗相、上光、裁对、营业员的,其中技术含量最高的不是照相,而是修底版。现在有了photoshop等电脑软件可以磨皮、去痘,以前就是直接用铅笔在底版上完成。例如一张很小的一寸照,要放到修相架上,后面用镜子反射亮光,再用很细的铅笔慢慢修。

还没有彩色相机时,顾客提出要彩色照片,就需要人工上色,这需要一些绘画基础。一开始是用毛笔蘸着水彩,给人脸蛋、嘴唇、衣服涂色,这就要考验修相人的审美了。顾客穿浅衣服就要涂淡一点的颜色,深衣服就用蓝、黑等深色。因为水彩涂大照片较困难,后来改成涂透明油彩,再用棉花或棉棒揉搓,使之浸到照片里。直到上世纪90年代彩色相机出现,传统摄影才被代替。在我看来,以前的传统摄影是对艺术的再创作,现在的摄影比较机械,真实感强了,艺术感差了。

修相也曾闹出不少笑话。听老一代照片修工讲,有一次,照相馆给一个眼睛有残疾的人照了相,那人提出给他把不好的眼睛修好看,照相馆就照办了,而且技术很好,使用毛笔和刮刀,基本看不出来修过。结果后来有人找上门来了,原来这眼睛不好的人用照片去相亲,等到结婚女方才看到他眼睛的毛病,却把责任推给了照相馆。这个故事也反映出当时的修工技术足以以假乱真。

其实,多数情况下修照带来的都是好的效果,例如,有个老太太年纪大了,眼睛都睁不开了,孩子带她来照相,并跟照相馆说母亲年轻时眼睛很好看,想修一张好的照片留给子孙们看,照相馆按他们的要求做好后受到了好评。

底版相纸和相机

国产品牌很好用

照相馆里的各个工种我都学了一遍,做得最好的是修工。和修照片相比,照相更讲究程序,人坐好,光对好,安上底版,按下快门就完成了。以前的按快门其实是捏皮球,比起现在有些延迟性,所以要眼疾手快。照相之所以有好坏之分,取决于每个人不同的审美观念,例如观察被拍照的人笑好看还是不笑好看,针对面部特征用什么样的角度和明暗灯光。

解放前照相没有灯光,使用的是玻璃房采光,玻璃装在房顶,右边是一排窗户。玻璃上面覆盖着幕布,可以随时遮上或拉开,一般光线太亮的时候就会拉上,反之拉开。后来,玻璃进化成了排子光,也就是把灯泡排列在一个盒子里面,还会放上银纸银粉增加亮度。排子光又慢慢演变成了架子灯,其中又有主光灯、副光灯、背光灯、发光灯,各自担负着不同的光照作用。这样照片上就有明暗之分,显得有立体感,不像现在照相用的灯就是平光。

在暗室洗相也是纯手工,把底版放到洗相机里,相纸放到底版上面,通过底版下面的灯光将亮度传到相纸上。因为底版有白有黑,用内行人的话就是有厚有薄,需要洗的时间不一样,洗相人需要自己数数来判断。如果需要放大照片,就用放大机透过底版把光散射到相纸上,放到最大的照片都得把放大机装房顶上,相纸铺在地上,相纸不够大的时候就把好几张拼在一起,这也算是一种对技术的征服。

公私合营以前照相馆用的底版、相纸等材料都是从德国、日本进口的,之后国家就开始自己研发生产,最早的国产底版叫七星,是玻璃材质的,相纸是公元牌子的,相机品牌有东方、海鸥,都很好用。如今,大家用的照相设备又都变成国外品牌了,这让人很不理解。