《他从凤凰来》

[美]金介甫 著

新星出版社

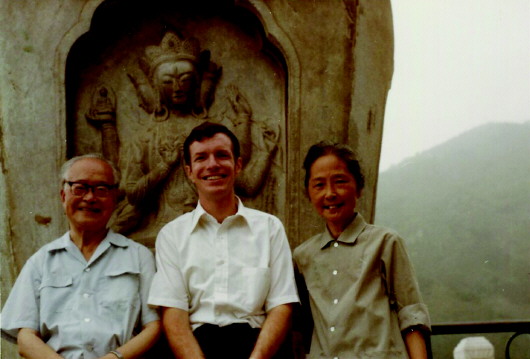

▲ 沈从文、张兆和夫妇与金介甫(中)游北京

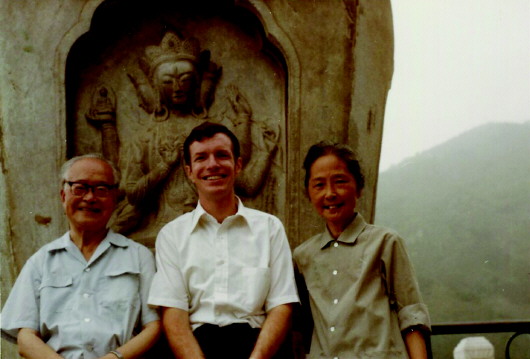

▲ 沈从文夫妇访美,与傅汉思、张充和夫妇留影

“湘音”难懂,采访沈从文借助纸笔交流

1953年上海开明书店将沈从文一切著作的印刷模板销毁,他的名字在中国文学史著作中完全消失。任教于哥伦比亚大学的夏志清在1961年出版的《中国现代小说史》中,令人意外地提出了张爱玲、沈从文、钱钟书和张天翼这“文坛四家”,评价沈从文是“中国现代文学中最伟大的印象主义者”。上世纪70年代,金介甫在哈佛求学期间接触到了沈从文的作品,此前他并不了解沈从文。他坦言,正是有赖于夏志清先生的《中国现代小说史》中给予沈从文的赞誉,自己才有信心走上这条研究的道路。他以《沈从文笔下的中国》作为博士毕业论文,如今出版的《沈从文传》也正是以这篇博士论文为基础进行增改。

在写作期间,金介甫多次尝试到中国拜访沈从文。1980年,他辗转通过中美学术交流委员会,以访问学者的身份来到北京,见到了沈从文。张新颖谈道:“一位海外学者研究沈从文,给沈从文的晚年带来很大安慰。金先生不只是研究沈从文的人,更是进入到沈从文生活的人。”

中国社科院给金介甫配了一个助手,他一个月间先后12次拜访了沈从文,每次都有三四个小时长谈,沈从文还陪他游览了长城、天坛、香山等名胜。

“第一次见到沈从文,我觉得他有童子之心。他半捂着嘴说话,这好像是中国文人的习惯。”金介甫坦言,沈从文的湘西方言的确给交流带来一定困难。每次访问沈从文,至少有张兆和在场帮助翻译。“我们常常在纸张上写人名地名,而且这些人名地名谁都不知道,只有我们俩对湘西的小军阀有兴趣。我还全程录音,回到香港大学以后,一些学生帮我听录音带。”沈从文对金介甫的小录音机很感兴趣,后来他去美国也买了一个回来。

曾有幸与沈从文面对面交谈的学者陈子善回忆,由于郁达夫与沈从文曾有过友好往来,所以他想请沈从文写一篇怀念友人的文章。“到最后,沈老没有写成回忆郁达夫的文章,但是不妨碍他对郁达夫的怀念。”谈及沈从文难懂的“湘音”,陈子善说:“老人家很风趣,他讲了以后会笑,但我不知道他笑什么。有时候张先生(张兆和)在,她会做翻译,有时候张先生不在,只能不懂装懂。”

“虽客居他乡,但是对湘音的敏感性使其语言不断深化,保持了绝对忠诚。”张新颖认为沈从文讲湘西方言反映了他一生的性格。

结束了对沈从文的访问后,8月,金介甫去凤凰县探寻沈的故居。当地建设了公路、铁路、电力厂,而传统的铁匠铺里依然叮咚作响,“沈从文年轻时候很喜欢打铁的工人。他说他是乡下人,其实他喜欢的人并不是农民,都是工匠”。

沈从文美国演讲故意偏题,重文物轻文学

1980年初,沈从文原定的赴美访问受阻,经金介甫从中斡旋,沈从文、张兆和夫妇终于在当年10月下旬前往美国,住在耶鲁大学教授傅汉思、张充和夫妇的家中。其间,金介甫六次前往傅汉思家中与沈从文单独交谈。

得知沈从文来美,他的学生尤其是西南联大学生,从美国各地赶去看望他或者请他到美国各地去。在张新颖看来,这是教师所能够享受到的最好的待遇。

在美国的三个半月时间里,年近八十的沈从文作了近三十场演讲,此外还有各种各样的活动,行程排得满满当当,张充和夫妇开车接送,几位老人非常疲惫,兴致却很高。

首场讲演安排在哥伦比亚大学,由夏志清主持,演讲题目为《二十年代的中国新文学》。哥大的海报上毫不吝惜地尊称沈从文为“中国当代最伟大的在世作家”。金介甫对沈从文的演讲印象深刻,“他在美国讲话是比较腼腆的,尤其文学方面”,同时又流露出一种欢喜的精神,像一尊“弥勒佛”。

听演讲的人非常希望听老作家亲口讲讲漫长的人生经历以及遭遇的苦难故事,但沈从文没有讲这些。他讲文学只讲一个题目:上世纪20年代初到北京时的文坛状况。

相比之下,沈从文更愿意讲文物,在耶鲁大学讲扇子,在哈佛大学讲服装,有讲不完的话题。他很清楚听众们更感兴趣于他的曲折经历,在一次演讲中特地解释道:“在中国近三十年的剧烈变动情况中,我许多很好很有成就的旧同行、老同事,都因为来不及适应这个环境中的新变化成了古人。我现在居然能在这里很快乐地和各位谈谈这些事情,证明我在适应环境上,至少作了一个健康的选择,并不是消极的退隐。”

张新颖解释说,“我做了健康的选择”意为“我做一点事情,所以我愿意讲的是做的事情,我知道你们愿意听我受难的故事,受难不是我要的,那是别人给的”,沈从文知道听众关心的是什么,却不是他最愿意讲的。

(文字由本报记者曲鹏整理,照片由金介甫提供)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。