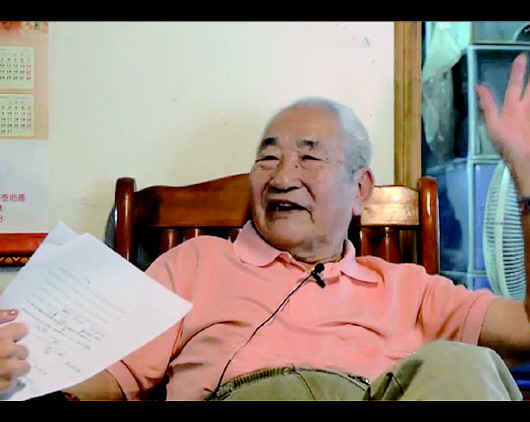

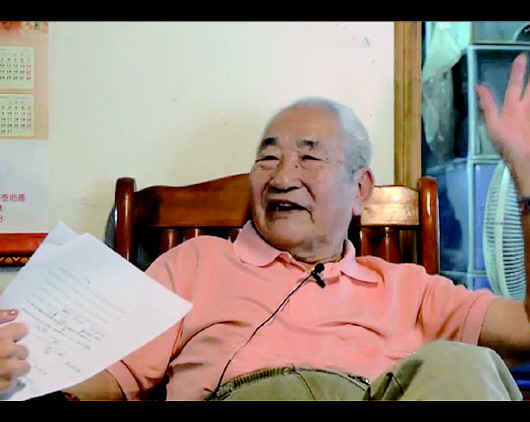

“家·春秋”大学生口述历史影像记录片《五分之一》中,一位老兵在讲述抗日的故事。

(视频截图)

“时光印记”室内的铅字墙成了一道风景线。 本报记者 郭建政 摄

5月10日,首届“家·春秋”大学生口述历史影像记录计划在北京举行颁奖典礼。一个个平民的历史在话语中流淌出来,充满着感人至深的力量。

央视真人秀纪录片《客从何处来》第一季总导演李伦为一些年轻人的作品感到惊喜,他认为,不为任何主题服务,只是凭着好奇心去挖掘某个对象,这才是口述史该有的真实态度。

本报记者 张亚楠

倾听而不是取舍

近年来,随着个人写史观念的兴起以及互联网的应用普及,口述史的价值日渐得到认可:让大众更加全面地了解历史,不再站在官方或者精英的立场上做“帝王将相的家谱”,让普通人发出自己的声音。口述史甚至被寄予更高的厚望:让历史更民主地呈现,挑战传统历史的固有权威。

种种意义塑造出的光环,吸引更多人参与到口述史中来,最火热的恐怕要数抗战老兵口述史。从作家、研究人员到媒体记者、大学生社团,都在抢救性积累抗战老兵口述史资料。

在这场热潮中,在山东做了三年多抗战老兵口述史挖掘的陈学超发现,人们在试图还原历史之前往往会有个想法,历史应该是什么样子的,然后冲着这个方向走,但得到的结果恰恰相反。

“别人问我为什么做口述史,我说我就是想看看这些老人一辈子怎么过来的。”陈学超说,“比如他们这辈子吃过什么苦?享过什么福?年轻的时候是怎样的?在战场上是怎样的?解甲归田之后是怎样的?”最后从他们的回答中得到答案。

然而,预先设定主题是老兵口述史挖掘中最容易出现的现象。比如在今年“世界反法西斯战争胜利70周年”的节点,多地媒体、政府启动抗战老兵口述史的挖掘活动。有的直接冠以“为了弘扬伟大抗战精神“、”宣传伟大民族精神”、“为了和平”等宏伟口号。

或许这些带着宣传意味的官方、半官方口述史为了引起人们注意,而另一种预先设定主题的口述史在现实中更普遍,那就是口述史作者自身不自觉的主题预设。

“谁也不想自己的东西很枯燥,让人看不明白。而主题更集中,读起来往往就更有趣。”陈学超说,“所以,有的人做会拿出筛子,符合主题的留下,不符合主题的就扔掉。要讲宏大叙事,就找壮怀激烈的材料,要讲他多悲苦,就摁着悲苦使劲。”

对于这种预设主题的口述史,李伦总结出两种倾向:一是对官方主流历史叙述的重复,二是对主流历史叙述的颠覆。

“口述史要颠覆官方历史的叙述,寻找新的自我解释,这种努力非常有价值,但是也要警惕用力过猛,为了颠覆而颠覆。”李伦说,“如果非要用一种自我努力的方式来实现的话,这种努力应该由好奇心牵引。”

而“家·春秋”大学生口述历史影像记录计划中的一些年轻人,让李伦看到了这种好奇心。比如其中一部把口述对象确定为自己奶奶的作品《东堰桥头60-2号》,李伦看得出,作者非常明确地知道要拍她的奶奶,她想知道这个老太太的世界里都有什么,于是她很专注、很纯真地描述她的奶奶,而不是刻意塑造一个自己心中的形象。

“从好奇心出发,没有被各种观念束缚,这部口述史纪录片的作者才能把奶奶所有的生活逻辑表述出来,观众能非常清晰地感受到这个老太太就生活在你身边。”

李伦认为,口述史核心是口述对象在他生活过的时光中的合理性找寻,它不为整体负责,不为主题负责,只帮助你理解这个人,从他身上思考自己、认识自己。“口述史容易让读者把自己放在同样的历史情境中,思考我会怎么选择,你会发现很多逻辑、观念在脑海中碰撞,从而变得宽容。”

用怀疑的方式记录

既然我们不能预设一个主题而倾听,那么对方诉说的同时,是否也会按照自己想要表现出来的主题,而并不是真实的情况呢?这时,怀疑的精神,显得尤为重要。

陈学超曾经采访了四五十个老兵,但最后筛选出来可以写口述史的,只有一半。因为很多的口述漏洞很多,与我们熟知的历史有很大的出入。但同时,把熟知的历史背景理所应当地视作个人经历也是错误的。比如想当然地把老兵的讲述糅合进关于某支军队、某几个战役的历史资料中去,就成了老兵的口述史。

做了几个案例之后,他猛然发现这个路子是错的。老兵的经历往往非常复杂,简单“加”出来的“历史”,真实性非常可疑。

陈学超曾遇到过一个参加中条山战役的老兵。他能说出自己的部队番号,对中条山战役的情形描述得比较准确,包括山体走向、战术运用,讲得准确、细致,但是却对后来经历的一些战役语焉不详。

如果是用“做加法”的方式来做口述史的话,陈学超说自己很可能就把后面这段可疑的内容删掉,只留着他之前与日军奋勇对抗的事实。然而,他知道抗日时期的西北军是支很有趣的军队,台儿庄战役、中条山战役等大规模战役中,和日军拼到最后一刻的是他们,但大量投降做伪军的也是他们。陈学超觉得老人后面模棱两可的叙述很可疑,根据西北军的情况,或许他后来投降了,成了伪军也不一定。

最终,陈学超没有简单地把后来语焉不详的记录删掉,而是记录下了老人的说法,并对其提出疑问。他相信,这样做和只是留下前面奋勇抵抗的叙述相比,呈现出来的意义不一样。

李伦说,两个词可以形容口述史创作方式,一种是自圆其说式,一种是寻本溯源式。自圆其说式就是想象里有那个东西,然后发现现实中果真有些支离破碎的东西可以印证,我找到了我想要的,于是把它组合起来,这种方式有时候容易自我欺骗、自我感动,却或许并不真实。而追本溯源就是挖掘属于你的发现,不受任何现有材料的影响和制约。这样的话,你发现的故事会自然浮现出来它自己的意义,这样的发现才是有魅力的。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。