□郭廷良

不久前,我从校报看到张顺清同志的一篇短文:《因陶愚川面世的<学习材料>》。由此,令我又想起了陶愚川先生。

“文革”前,陶先生在外语系教英语语法课,那时我是一名俄语班的学生,虽无缘聆听陶老师的课,但也时常见到他,而且,我们的班与英语班只一墙之隔,下课后或饭后我常常听到英语班同学谈论起陶先生。对他的学识、授课的方式,当时英语班的同学崇拜得五体投地。说他讲课从不拿讲稿和课本,只在上衣口袋里装上几只粉笔,只要上课铃一响,陶老师便分秒不差地疾步走上讲台,用他那洪亮的声音滔滔不绝地讲起来,而且是边用英语讲课边把右手背过去,不用看黑板,快速、干净利落地写出他讲的英文来,一会儿就写满一大黑板。写满后擦掉,再如法写下去。如把他讲的、写在黑板上的全部记录下来,就是很好的讲义教材,不仅没有错误而且没有废话。当时,同学们还谈论陶先生个人生活方面的事情,一是他的独身主义,他自大学毕业后从不谈恋爱,从不接触女性;二是他不拘小节,整天穿着一件衣服,又脏又破。因之,在那一切以阶级斗争为纲的年代,陶先生的上述行为被时代和世人所怀疑、误解。有的就认为他有意丑化社会主义,他不与人接触,不让别人进入他的房间,又被怀疑为国民党特务,室内有电台等。

“文革”开始后,陶先生便作为“牛鬼蛇神”和有“特嫌”问题被抛了出来,多次受到批斗,并被惩罚到学校大粪场,进行“劳动改造”。在“劳改”期间,陶先生如同他教学一样认真,按时按点到达指定的地点,认认真真地埋头干活。夏天,烈日当空,汗流满面,在那又臭又脏的大粪场收拾、翻晒大粪,一干就是一整天。对此,陶先生总是默默地承受,从未发过牢骚。

“文革”中后期,我在外语系办公室工作,1969年至1974年间,我与陶先生同住在原老附中家属院。每次见面,我都早早地问一声陶老师好,他有时点一下头,有时哼一下。但从不主动地给任何人打招呼,对于这一点大家都见怪不怪。由于是邻居,又是一个系的,无论从私从公我都有义务常去看看陶老师,了解一下他有什么困难,有什么要求。开始他有点拒绝我去他的房间,只开着一条门缝与我说话,慢慢地他就不拒绝了,而是对我敞开了他的门,后来我便可以随时去他那儿。当我看到他床上的被子很旧很破、蚊帐很黑时,我对他说:“陶老师,我让我爱人给你换洗一下被子吧,蚊帐也给你拆下来洗洗。”他听后坚决地说:“不用,不用,不用!”连续说了三个“不用”, 我还想再劝说劝说,但他已把门打开,用手势下了逐客令。

说起当年自己经常借钱,“拆了东墙补西墙”的艰难岁月,我也很感激陶先生,我曾三次借过陶先生的钱。那时,我工资只有45元,两个儿子,爱人没工作,孩子和爱人都没供应户口,全靠买高价的粮、油、煤等。每到月底,往往借债和吃救济金。第一次想去借钱时,我考虑很多,怕他不借,被他撵出来,因没有人敢向他借钱。在生活所迫,无可奈何的窘况下,我硬着头皮向他开了口。他听我说完借钱的事后,态度很冷静,不急不躁地说:“你借多少?什么时候还?”我答道:“借二十元,发工资后马上还。”他说:“那好,明天下午四点钟你来拿。”第二天下午我如约而至,二十元钱已放在了他的桌子上。等我发了工资,便马上先还陶先生的钱。后来,又曾借过两次,都是如同第一次一样,按时借按时还,一天都不能差。

大约是1970年夏,受系领导的派遣,我与李天辰去上海调查陶先生的所谓问题。因那时正在搞什么清理阶级队伍运动,想落实一下陶先生的几个问题,其中,包括所谓的“特嫌”问题。我们到上海之后,通过当地组织和有关人士找到了一位陶先生在上海工作、生活时的好友、同事。这位先生与陶是同龄人,与陶共事多年,对陶在上海的情况,包括陶在读书期间和后来在上海乐群中学工作期间的情况都很熟悉。当老先生得知我俩是来了解陶愚川的情况后,非常热情,他首先向我们询问了陶的一些情况,表示很想念他。之后,便毫无保留地给我们介绍他所了解的陶先生的情况:陶先生兄弟三人,其大哥陶百川,是国民党高官,曾任上海市市长;二哥陶广川,为一般知识分子。陶愚川在上海大夏大学读书,曾去美国和日本留过学。陶家虽有钱有势,但愚川做人却很低调,从不恃才放旷,年轻时就不拘小节,穿破旧衣服,甚至穿补丁衣服,他一向是如此,恐怕是他的一贯作风,决不是有意装的,为丑化什么而为之。他任上海乐群中学校长时,亦是穿着破旧衣服,拿着一把破伞,天天步行来回奔波于住所和学校之间。

上大学时,他品学兼优,同学们都很佩服他,有一位女大学生,也是品学兼优,人长得也很端庄貌美。对陶很欣赏崇拜,二人大概是惺惺相惜吧,便有了恋情,谈起了恋爱。时任上海市市长的陶百川(陶的长兄),有一次去大夏大学发表演讲,就讲到他的弟弟陶愚川恋爱的事。这样一来,全校师生都知道陶愚川在谈恋爱。但事后的发展,出乎人们的预料,由于女方虽然很欣赏、崇拜愚川的才学,但对他的不拘小节、生活埋汰感到很不中意,因而女方心里矛盾了,犹豫了,想分手又没看到其他出路,苦闷至极又得不到解脱,就跳井自杀了。噩耗传来,无疑对愚川如五雷轰顶,打击极深。为了纪念自己心仪的女友,愚川便决心一生不娶,走上了独身主义。“陶愚川从不过问政治,一心治学、读书、写作,是典型的书呆子。他哥哥做高官时,他也从不染指政治,更没有当官的想法和欲望。他不可能接受国民党交给的任务,更不会去做特务。”老先生肯定地告诉我们。

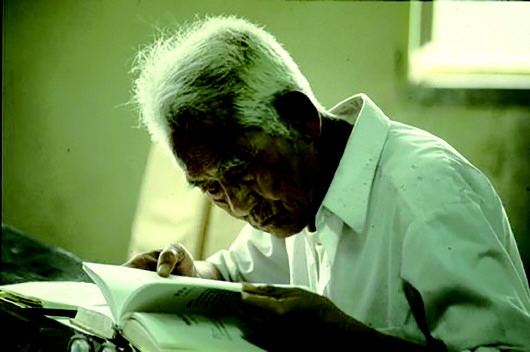

我们这次外调得来的材料,对于落实陶愚川的问题十分必要,也十分有益。之后,有关部门经过全面审查、核实,排除了陶的“特嫌”问题,并落实了相关政策,陶先生得到了解放,安排了工作。特别是党的十一届三中全会后,知识分子政策逐渐得到落实,陶的问题也得到进一步的全面落实,并受到了党组织的关心、照顾。陶先生从此也有了愉快的心情,于是他一心一意地埋头于党的教育事业,决心为党和国家献出毕生的精力,他除做好教学工作外,便一心扑到他热爱的、多年来一直致力于研究的教育史,并用比较的方法撰写出《比较教育学》。

陶愚川先生几十年如一日在教育这块园地里,孜孜不倦地辛勤耕耘,终于积劳成疾,开始患胃病,后又患了脉管炎,截了肢,住进了泰安疗养院。那时,他是教育系的教授,我是教育系书记,我经常去看望他,学校党委也十分关心他,常派人去看望,并给他请了护理人员。我们每每去看望他,他都显得特别激动和高兴,1998年,最终陶先生病逝于泰安疗养院。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。