1956年汝龙在北京中山公园签名售书。

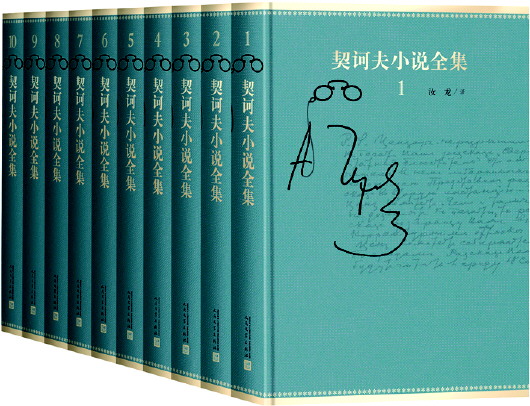

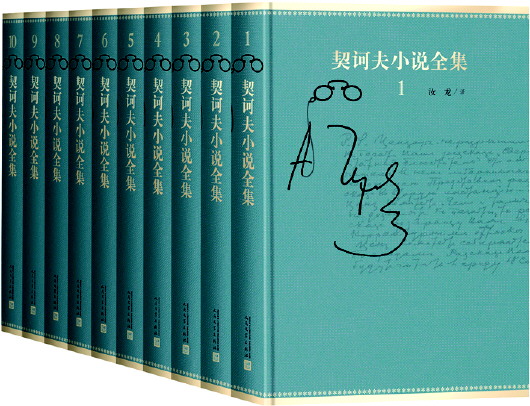

汝龙译《契诃夫小说全集》十卷本,人民文学出版社2016年5月出版。收录了契诃夫自1880年到1903年间创作的中短篇小说近五百篇,完整地反映了契诃夫各个时期的小说创作,是目前国内收录最全的版本。

彷徨苦闷之际,巴金鼓励他走上翻译之路

1916年汝龙生于苏州,因是长孙,受祖母溺爱。父亲在上海交大毕业后分配到北平平绥铁路局工作,他六岁时来到北京。父亲对他严加管教,逼他学好数学,希望他长大也做工程师。他数学虽然学得很好,却不喜欢。

汝龙的儿子汝企和说,父亲曾不止一次地回忆过他年轻时的荒唐与苦闷,“那时我整天无所事事,大部分课余时间都是泡在戏园子里听戏。你爷爷经常教导我要做大官、光宗耀祖,我心里却想:祖宗我根本没见过,凭什么要为他们活着啊?而且看着周围那些高官,尽管飞黄腾达、穿金戴银,却丝毫引不起我的兴趣”。上中学时,汝龙偶然看到姐姐从学校带回的新文学杂志,从此对新文学产生了强烈的兴趣,深受鲁迅、巴金等作家的杂文和小说影响,这些作品使他觉悟到人活着不能只顾吃喝玩乐,而应该“为人类献身”。于是他以读者身份给巴金写信,诉说自己想从事文学工作的愿望。巴金回信说,专靠写作是没法维持生计的,建议他要慎重考虑生活问题。从此巴金成了他的挚友和导师。

汝龙高中毕业时,正值“七七事变”,汝龙携新婚妻子文颖逃亡南方,开始流徙生活,直至抗战胜利。八年时间里,汝龙在中学教书,并自修了英语,白天上课,晚上熬夜翻译。为了使自己不困,他常常是站着趴在箱子上翻译。那些年他的译稿多达一两百万字,都寄给巴金指教。1947年,经巴金介绍,汝龙的第一本译作——从英译本转译的高尔基的《阿托莫诺夫一家》,由上海文化生活出版社出版。

新中国成立后,汝龙译的书陆续出版,受到文学界重视。他经老友介绍,任江苏无锡的中国文学院、苏南文化教育学院、苏州东吴大学的中文系副教授。1952年,汝龙跟随巴金去上海,任平明出版社编辑主任。他白天给社里看稿,晚上自己译书到深夜,每周还有两三天要到大学去教书,相当于一个人干三个人的工作,十分辛苦,但是因为理想得以实现,译书都能出版,故而干劲十足。

为了给出版社增加收入,他赶译出苏联作家特里丰诺夫著的《大学生》。巴金认为这类书应该由年轻人去译,他希望汝龙译较难的古典文学,并劝导汝龙既然要专干翻译,就要有系统地译一个作家的作品,这样容易掌握作者的思想和风格。汝龙本想译法国作家莫泊桑的短篇小说,巴金则鼓励他译俄国著名作家契诃夫的小说。汝龙接受了巴金的建议,开始译契诃夫的作品,在短短的两三年时间内译出了二十七卷《契诃夫小说选集》,由平明出版社陆续出版。

新中国成立后,文艺界要求翻译工作者译俄国文学应由俄文译出,汝龙也认为既然要译契诃夫的作品,就该把俄文学好,由原文译出,以便更忠实于原著。他就开始自学俄文,每周到一个俄国侨民那儿去一次,解决疑难问题。他学好俄文后把以前由英译本译出的《阿托莫诺夫一家》、《复活》等书又用俄文重译一遍,有的译稿重译过两三次,废稿都有近百万字。当戈宝权从苏联给汝龙捎回全套的十二卷本《契诃夫全集》后,已年逾四十的汝龙下定决心重新修订所有旧译。

专职做翻译,儿女管他叫“苦行僧”

1953年后,汝龙辞去教职和平明出版社工作,回到北京专心搞翻译。

岳父为汝龙夫妇买了个小四合院,实现了他窗明几净、专心翻译的愿望。一年巴金去北京开会,看见汝龙跑前跑后,热心修房、安装卫生设备,就提醒汝龙要过好胜利关。因为当时译书陆续出版,所得稿费已能过上富裕的生活。汝龙听了巴金的话,就提高警惕,从那时起不再考虑生活方面的事,专心翻译。儿女私底下都管汝龙叫“苦行僧”。为了翻译契诃夫作品,他深居简出,把大部分时间都用在翻译上,没有周末,很少娱乐。女儿汝宜京回忆父亲时说,“家里除了文学界很少的几个朋友来,几乎不结识其他人。爸爸的眼里只有翻译,只有契诃夫,没有别的。”1961年,汝龙成为人民文学出版社的编外人员,没有工资,全靠稿费生活。

1966年“文革”从文艺界开始,汝龙也受到冲击,造反派说汝龙在家专业干文学翻译工作是“走资本主义道路”。汝龙想不通,难道自己真的走错人生道路了吗?本来以为翻译是在为社会、为人民做好事,结果却成了宣扬“封资修”,辛勤劳动的成果成了罪证,他心里的痛楚和自责是无以言表的。不过这样的情况并没有持续很久,各种渠道传来的“小道消息”使他逐渐认识到自己的工作仍是有价值的。他又拿起了笔。

住房、书籍、家具等上交后,全家人搬到狭窄的两间半平房里居住。由于“文革”初期在精神上遭受了沉重打击,汝龙的身体大不如前,经常觉得脑力不够,只好拼命抽自制的卷烟来提神,结果哮喘病越来越厉害。当时汝龙的稿费已全部上缴,靠出版社给的微薄生活费度日,吃得很差,疾病也得不到及时医治。女儿汝宜陵被“分配”到包头教书,寒暑假回京探亲,看到父亲在艰苦的条件下仍专心翻译事业,便劝说父亲,“别人连外国文学碰都不敢碰,您还在翻译契诃夫,将来也不一定能出版,白费劲,别这么干了”。汝龙说:“我也不知道我译的东西将来什么时候出版,能不能出版,可是契诃夫的作品是有文学价值的,我要搞他的全集。如果在我这辈子出不了,你们等十年、二十年后交给国家图书馆。我相信我的译作对国家是有用的。”这段时间里,汝龙悄悄完成了契诃夫全部作品共计六百万字的翻译,并开始校阅已译完的契诃夫文集,对不满意之处又进行重译。

“文革”之后,汝龙平反昭雪,在巴金的呼吁和胡乔木的关怀下,1982年秋,汝龙搬进新房,他专门定做了十几个每层能放两排书的大书柜,塞得满满的全是书;又买了两个大写字台,一个用来翻译陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,一个用来修改契诃夫文集。当时他的心情特别愉快,计划着要翻译陀思妥耶夫斯基的全集。

由于常年熬夜译书,抽烟过多,汝龙得了气管炎,年龄渐大,发展成肺气肿、肺心病;又因为神经衰弱,手抖得不能写字,改稿和朋友间书信往来都由妻子文颖代笔。巴金曾写信叮嘱他保重身体,每天抽时间散步或做广播操,“要争取尽可能多活”,“不要为了几本契诃夫就拼掉老命”。1985年巴金特地到汝龙新居来探望。汝龙见到巴金,惊喜万分,他对巴金说:“以前我总认为我比你年轻,能比你多活几年,打算把你没有译完的《赫尔岑回忆录》接着译下去。现在看来,我要比你先走一步了。”这竟是巴金与汝龙的最后一面。

1991年7月13日,汝龙因病去世。据妻子文颖回忆,直到病重,汝龙每天仍要看一两页稿子,为出版《契诃夫文集》改稿,他说不经他再三校改过的稿子送出去是对读者不负责任。

没写论文不是遗憾,他的功劳是介绍了契诃夫

很多中国作家都受过契诃夫的影响,如沈从文、巴金、王蒙、冯骥才等。冯骥才曾在文章中提到一件关于汝龙翻译契诃夫作品的事。上世纪80年代初,一家出版社想出契诃夫的作品,因与汝龙谈不拢,便绕过汝龙,邀请了一些俄文专家。为了看谁译得好,大家全都译契诃夫的《套中人》。结果没有一人能够把契诃夫的味道译出来,最终还得去找汝龙。冯骥才说:“契诃夫那种感觉——那种悲悯的、轻灵的、忧伤的、精微的感觉只存在于汝龙的字里行间。还有一种俏皮、聪明、绝妙的短句子,也非汝龙不可。感觉的事物只能感觉到,尤其是对于契诃夫这种凭感觉写作的作家,只有能够领会到作家特有的感觉的译者,才能去译,否则一伸手就全乱套。”

汝龙的英语和俄语都是自学成才,他以个人之力,花费毕生精力,翻译了契诃夫的全部小说以及戏剧。其实,在汝龙之前,已经有许多人翻译过契诃夫,如鲁迅、周作人、耿济之、张友松、赵景深等。汝龙翻译契诃夫虽起步较晚,但成绩最大,实属不易。

完成契诃夫全集翻译后,他还翻译了陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》、托尔斯泰的《复活》、高尔基的《人间》。他计划翻译陀斯妥耶夫斯基全集,但因疾病缠身,没能实现。他一生翻译了1200多万字作品,是国内文学译作最多的翻译家之一。

汝龙从来没有为他所译的契诃夫小说全集甚至选集撰写过前言或是译者的话,除早年曾为《人民文学》和《文艺报》撰写过属于一般性介绍的《契诃夫和他的小说》等几篇文章外,从未撰写和发表过有关契诃夫研究方面的学术专论。国外不少“权威”曾把契诃夫作品说得消极悲观,汝龙得知后,一直想写一篇论文抒发自己的看法,认为契诃夫是积极的,他爱美好的、新生的东西,憎恨当时社会上丑恶的、庸俗的、腐朽的东西,他揭露它们,抨击它们,要人们不再照那样活下去。但是由于病重,终未能写成。妻子文颖写信给巴金说,汝龙关于契诃夫的论文没写成,是他一生的遗憾。巴金却回信说:“过去我鼓励他翻译,他的确迷上了翻译,在这方面他有很大的成就。可以说他把全身心都放在契诃夫身上,他使更多的读者爱上了契诃夫。没有写论文不是‘遗憾’,他的功劳是介绍了契诃夫。”