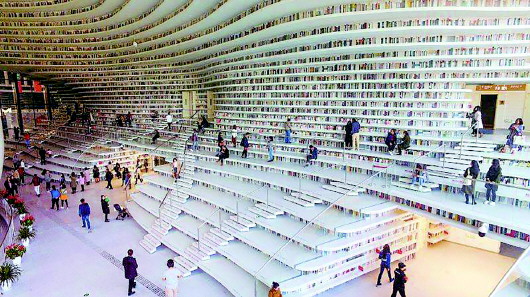

天津滨海新区图书馆因设计新颖成为“网红”

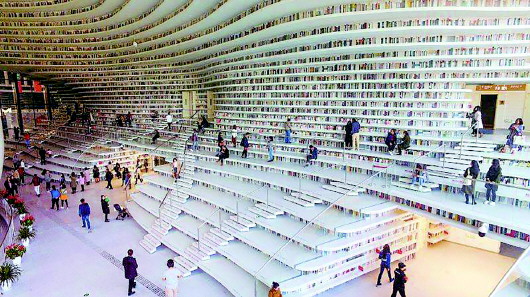

新加坡开在闹市区的图书馆吸引了很多读书人

互联网时代,我们是否还需要图书馆?应对数字化的冲击,城市图书馆又该如何“七十二变”,吸引读者?上周六,上海社科院信息研究所研究员王世伟做客大众讲坛。王世伟2005年起担任国际图联大都市委员会常委,连同在上海图书馆做管理工作十五年,考察过不下1000个图书馆。讲座专题之后,本报专访了王世伟研究员,听他谈谈数字化时代图书馆的生存应对之道。

城市教室,传承历史记忆

数字化为这个时代带来诸多冲击,然而在数字图书馆不断发展的同时,在全球各地仍有众多图书馆新建建筑拔地而起,是什么让宏伟的图书馆建筑保持着独有的魅力?

在王世伟看来,图书馆具有精神家园、城市教室的功能。图书馆与其他地方很大的不同在于,它对每个人是平等开放的,不收取费用或者收费很低。有的人需要孤独的思考,有的人需要面对面的交流,不同的人在图书馆中可以满足不同的需求。

图书馆还镌刻着城市的历史记忆,肩负着多元文化的交流职能。王世伟举例,华盛顿的美国国会图书馆藏有上亿件各类文献和文物,包括图书、政府文件、统计资料、博士学位论文、照片、地图、乐谱、手稿等。上海图书馆则以收藏宋元善本、明清尺牍、地方志、家谱、碑帖、《申报》、旧平装、旧西文、专利、科技报告等文献而闻名海内外。这些城市图书馆在百年的发展历史进程中所积淀起来的文献,折射出一个城市、一个国家甚至整个世界历史发展的轨迹,成为极为珍贵的文化遗产。

“图书馆不仅是知识交流的地方,还是一个休闲的地方。”王世伟说,有很多图书馆成为一个城市的地标建筑,是旅游的必到之处,像纽约第五大道上的纽约公共图书馆、世界图书馆领域独一无二的卡塔尔国家图书馆,又如天津滨海新区图书馆,一时间成为“网红”,开馆现场就像网红店排队。

互联时代,更重以人为本

如今在kindle上便能随时随地享受阅读,图书馆如何“七十二变”,吸引读者呢?王世伟强调“从读者出发,以人为本”。在城市图书馆公共服务网络布点中,新加坡在市中心最大购物中心义安城内建立了1500平方米的乌节路社区图书馆,在商品流中融入了文化流。这种把图书馆办到闹市商厦的创新之举,促使我们思考如何在商厦、车站、机场、会所、公园等人流量大的地方建立更多的公共文化服务点。

在当代图书馆中,书本阅读和电子阅读已经融合在了一起。2017年3月,浙江图书馆的微信号发布了开通“U书”快借服务的消息。读者可以像“淘宝”一样下单借书,网站以最快的速度送书到家,所有的费用都由浙图买单,读者是免费的。浙江也成为全国首个在省域范围内,开展“你选书我买单”公共图书服务的省份。

王世伟分析,如今是“屏一代”的天下,年轻人喜欢多元、随意、自由的阅读方式,那么图书馆就可以通过“屏”来吸引读者,把阅读服务延伸到手机上。而更长远来说,将来就是万物互联、万物智能的时代。世界各地的图书馆都可以连接在一起,通过智能技术相互分享,就像共享单车一样,任何人都可以轻松知道某一本文献在什么地方、可以通过什么方式获取。此外,通过万物计算,对读者的阅读行为、阅读方式、阅读倾向、阅读热点难点或盲点进行分析、深入挖掘,进而有针对性地进行更好的个性化服务。

数字化,为保护传统提供新路径

在数字化的冲击下,当代图书馆应该为保留优秀传统做出哪些坚守和努力?王世伟强调,图书馆最重要的职能还是文献传承、历史传承、文化传承。像上海图书馆,收藏众多古籍善本是对中国传统文明的传承,保存众多家谱是对家族文化的传承,珍藏众多城市老照片则是对城市历史的传承。

又如墨西哥国家图书馆古籍修复做得非常用心,修复的方法、路径,整个过程都会完整记录留存。而在日本国会国立图书馆,每次取出古籍,都会精心保护,比如此时外面是36℃的高温,古籍从15℃左右的环境中取出,会先到20-25℃的环境中过渡一下。

王世伟认为,数字技术并不是对传统的威胁,而是改变了保护的方式。上世纪90年代末,敦煌研究院院长樊锦诗就提出了“数字敦煌”的概念,将洞窟、壁画、彩塑及与敦煌相关的文物加工成高智能数字图像,汇集成电子档案,以利永久保存、永续利用。

王世伟依稀记得在十几年前,他在法国图书馆就可以通过电脑来欣赏越剧、评弹。“那里不仅有中国的传统文化,亚洲、非洲等很多国家的文化都收罗其中,让我非常惊讶。所以说不管信息文明发展到什么程度,历史文化的传承都不会改变。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。