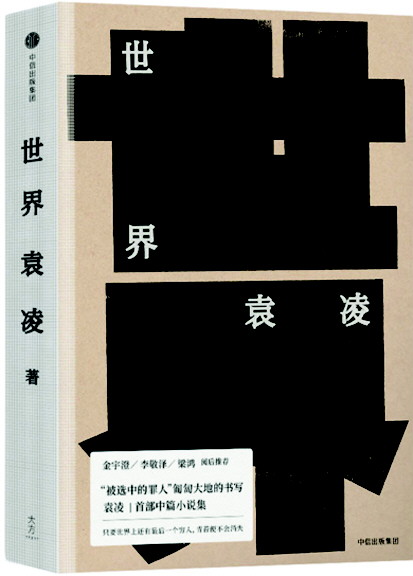

《世界》

袁凌 著

中信出版社

以非虚构写作为人所知的袁凌出版的首部中篇小说集,包括同名小说《世界》《雪落》《田园》《歌郎》《猎鱼》《转山》等九个故事。书中有同山林和命运搏斗的伐木工,有以哭死人为业的“歌郎”,有颠沛半生的算命先生……看似边缘又无人问津的他们,却活出了一个个民间传奇。在《青苔不会消失》之后,袁凌依然将目光投注在底层人物的身上,通过描写他们的命运,展示出一幅艰难而又充满希望的乡村图景。

我常常遗憾,我和生身家乡的关系,不如我的童年伙伴们那样深厚,他们留在那里的时间更长,根扎得更深。他们的老屋或许已经空了,但没有卖掉。母亲已经老了,但还在世。总有一副床铺在等着他们,尽管春节回家后或许在熬夜打麻将。他们也有人开私家车回家,离开时在后备箱里毫无心理压力地捎满了土产。

但世事就是如此,熟悉内情的人们不出声,身处边缘的人在写。就好像地头那个姑且端茶送水的人,内心注定充满愧疚。这样也就使他可以写上一辈子。很难讲这件事对于谁有意义,写东西的人、干活的人或者沉默的土地。写作者和真实世界的关系总是浪子式的半心半意,但这一半心意或许和掏心窝子来得同等困难。这可能是上帝原谅回头浪子的原因。

这个集子里的九篇小说,不大近于真正的小说,只有一些寡淡的故事,关于一个不起眼的世界。它们产生于一次回头的尝试。2005年,我辞去了北京的工作回到八仙镇乡下,这一举动来自于春节回家的感受。在一次散步中,我看到大河转弯的坡岸上建起了一排小楼房,代替了从前的土屋,水泥的外表没有装修,在暮色中很像是卡夫卡笔下的城堡。大河还在平滑地流淌,但断裂的危机感立刻抓住了我。

实际上,从我第一次看到小溪边有人家修直排厕所,危机感已经开始,直到那一刻蜕去了心痛的感触,剩下断然的确切。我想不论如何应该回到这里,至少是呆上几年,留下这个时段的见证。

回到八仙之后,我在乡下呆了一年,起初是和一位算命先生栖居废弃的粮管所,后来是在前妻家的路旁小店里,依旧是半心半意地完成了见证的过程。路旁的好地到处起了楼房,梯级水电站大坝截流,上下游的河道干涸风化了。原来大河转弯汹涌的险滩变成了一个库区。熟悉的长辈老去,进入土中,大多有疾病,有的出于绝望而自尽。路上很少遇到年轻人。逝者越来越多,活人的数目却在削减。或许世事并没有变得更坏,但却也像是超出了最坏的设想。

我在粮管所和小店里写下了十来篇和家乡有关的故事,但没有一直呆下去。许多次我坐在千百年流淌的河道上,心想着要陪伴它最后的岁月,却没有亲眼见证截流的那天。只有一份用文字些许描摹下来的图景,当作封存的纪念。

那些大路上尘灰一样的人物,缓缓走进了我的文字,又缓缓地走出,仍旧落回到大路上。故事陆续完成的十几年里,算命先生过世,我在北京陶然亭外接到他的电话,准确地预言了自己的死亡,失去视力的矿工再次失去了妻子,仍旧在山沟里依靠内心的光线修复世界,西客站外的亡魂归乡路上,我手中曾感触到那把骨灰的重量。而我的奶奶和姨婆,也在八十三岁那年最后的旅行相聚后相继过世。像那条大河,他们躺下、干枯风化了,但在哪里还保存着湿润。

这份湿润还留存在心里,让我不愿拂去文字上的一抔尘灰。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。