▲大钟现存明湖北岸的明昌钟亭。

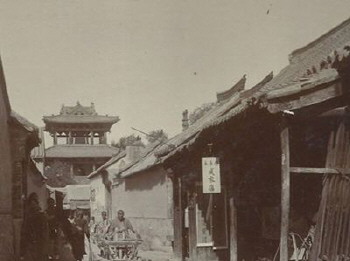

◤济南府钟楼与南北钟楼寺街。(资料片)

春节,我们泉城的不少市民都会到大明湖畔的明昌钟亭,撞钟祈福迎新年。巍巍钟楼,成为古城胜景;悠悠钟声,相伴百姓生活。正如济南文士徐北文先生在《明昌钟亭记》中所说:“晨钟暮鼓,声闻四乡,尤为湖山增色,万家萦情,诚府城之宝器也。”

过年期间,我们泉城的不少市民都会到大明湖畔的明昌钟亭,撞钟祈福迎新年。那口大钟,声音浑厚低沉,仿佛诉说着古老的故事。

那么这口大钟有着怎样的来历呢?我曾看到过一张上世纪初的老照片。这是一位外国摄影师在1908年拍摄的钟楼影像。从图上看,钟楼为两层,十字脊屋顶,明昌古钟悬在半空。钟楼前的横街是东西钟楼寺街,竖街为南北钟楼寺街。

中国的城市中,过去都有钟楼和鼓楼,或前后纵置,或东西对峙,晨钟暮鼓,司时计刻。济南的钟鼓楼与其他地方有些不同,鼓楼在布政司(今省政府)门前广场之东,钟楼在学院南部墙根处(今大明湖南岸明湖居南邻),一西一东,却并不在一条线上。鼓楼为二层飞檐结构,高5米多,长宽皆为10米左右,由方石砌成,鼓架上的巨鼓直径约有1.5米之多。它原称谯楼,后叫严更楼,明代崇祯十二年(1639)毁坏,清代重修,改名鼓楼。而明代所建的钟楼筑台三级,上立栋宇四层,飞甍曲栏,低昂有次。钟楼上悬有一口大铁钟,号称“齐鲁第一钟”。

这口古钟已有800年历史,高2.4米,直径1.8米,重约8000公斤,上有覆莲花纹和八卦图饰。北宋末年,金兵侵犯京师开封,济南一刘姓僧人为报效国家,率数千民众赴京勤王。刘和尚的义举为郡民所敬重,本邑民众遂于金代明昌年间集资冶铁,铸万斤巨钟,以志景仰。当时,钟楼建在城内开元寺(今省政协驻地),大钟铸成后,便安放在这座名刹中。明初,山东按察司由青州迁济,占城东部的济南府署为衙,济南府署只得另寻治所,开元寺也随之迁到佛慧山半山。当时,附近百姓不堪钟声侵扰,坚请济南知府陈修移走大钟。起初,陈修以工大力艰为由,没有答应。谁知,邑中父老所请益坚。陈无奈,只好应允下来。他令人备好木瓦石墁,召集章丘、邹平两县的二百余名民夫,用了一个月时间,在大明湖畔原康和尚院旧地建起一座新的钟楼,寺院改称镇安院,后来又改名钟楼寺。大钟便由济南府衙门迁到大明湖南岸。钟楼下面的台座为正方形,高4米多,边长20米,夯土而成,外以青砖包砌。楼阁四级,飞檐耸脊,南面阁顶处有“悠然见南山”横匾。

后来,钟楼寺改作湖南书院、至道书院,佛号被书声取代,正如清代诗人范坰诗云:“康和尚院建钟楼,清夜闻声警梵修。佛地改为文学地,大鸣小扣更风流。”再到后来,书院又易作提学道衙署。到了清代康熙年间,又升道为院,称提督学院。学院掌管全省秀才的选考、岁试及贡生选拔和教职考核。在此期间,大钟一直担负报时任务,“剖昏晓,齐庶政”,而“万家之众,勉勤作业,朝夕闻鸿音于星月之下。”钟楼因岁时久远,日渐颓圮,清代康熙年间,官府予以重修。巍巍钟楼,成为古城胜景;悠悠钟声,相伴百姓生活。正如济南文士徐北文先生在《明昌钟亭记》中所说:“晨钟暮鼓,声闻四乡,尤为湖山增色,万家萦情,诚府城之宝器也。”并且,“钟楼霁雪”被列为清代学院八景之一。乾隆年间任山东学政的阮元在《山左学署八咏》之《钟楼》中写道:“台迴烟波阔,檐虚夕照间。蒲牢静无语,霜气满秋山。”这里所说的蒲牢指大钟上的提梁兽钮,蒲牢为龙之子,形似龙,好鸣叫,可助钟声远扬。那时,学子来学院赶考,人员出入,都要绕行院东的学院街。时钟楼矗学署西南,高台垂构,万瓦在望,城郭邑居尽收眼底。冬雪之际,天地皆白,钟楼岿然,大吕庄严。

清光绪三十一年(1905),科举停止,学院遂废,这里改为山东客籍高等学堂。客籍系指本地以外的学员而言,山东各高等学校的客籍学生悉数拨入该学堂就读。辛亥革命后,又改作省财政厅。解放后,先后成为省粮食厅、机械厅、省级机关宿舍等。景物变迁,旧貌难寻,现已划入大明湖公园新景区,各个时期的建筑物荡然无存,其中,钟楼毁于日伪时期,剩下的就这一座破土台了。钟楼坍塌后,大钟便落在土台上,我少时上学、放学,从这里路过,隔着高墙便能看到这口大钟的身影。

上世纪九十年代,明昌古钟再次迁徙,越过大明湖,驻足湖北岸的晏公台。徐北文先生为之撰《明昌钟亭记》,并书联曰:“金钟鸣处蛙声静;璧月升时客梦清。”大钟两度迁徙行走,从南而北,渐离市廛。现在,学院旧地号称“明昌晨钟”景区,遗憾的是,此地空余斑驳钟台,却不见古钟身影。寺院一钟,学院一景,八百年当有一叶存留。我们期待钟楼重建,古钟归来。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。