去掉硬外皮后,把只剩肉穰的桑皮放进池子中进行化穰。

如今,曲阜周围已不再种桑,桑皮要去南方购买。

切穰要用专用的双把刀。

切穰后,把切片装布袋里,在河里用鼓凸杆撞击,使碎片分解成纤维,俗称撞穰。

捞纸是造纸过程中技术含量最高的,可以决定纸的厚薄。

刚捞出来的纸叠放在一起像一个整体,用手揭开贴到墙上晾干,桑皮纸就做好了。

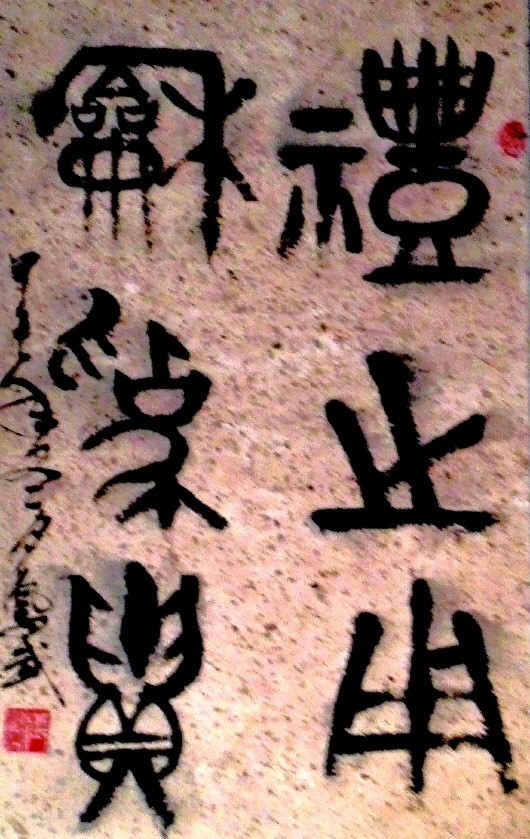

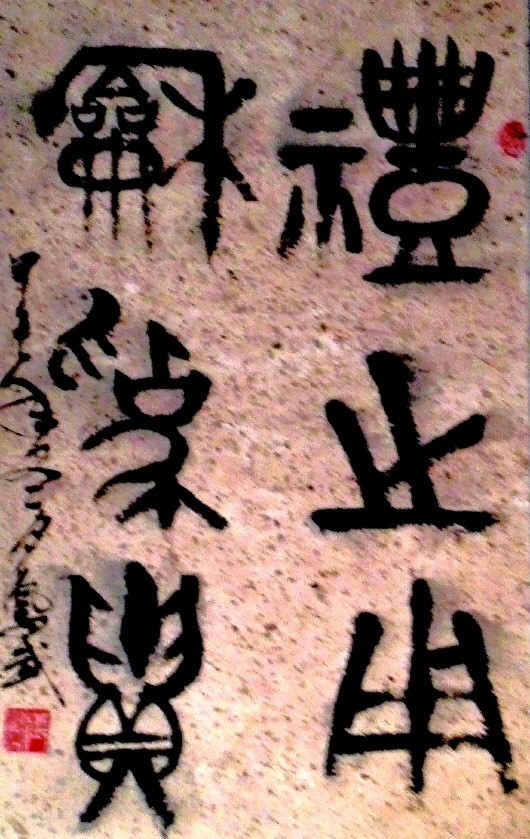

桑皮纸以其古朴的质感,受到书画家的喜爱。

造纸术是我国古代的四大发明之一,在孔子故里曲阜这个充满传统文化气息的地方,至今还传承着传统造纸术的制作工艺。

“纸坊村”,叫这个名字的村庄在中国可以找到无数个,究其历史多与造纸有关,而如今,在这些村中能找到多少与纸相关的印记?

曲阜“纸坊村”位于城北约5公里处。相传明朝时,乔、郑两家由山西洪洞县同时迁入该村,将桑皮纸制作工艺也带了过来,曲阜《阙里志》记载:“纸坊在城北十里,居人造纸为业。”

如今,村中二十几家捞纸作坊集中在刚改造后的村南桑皮纸捞纸制作基地。走进基地,首先映入眼帘的是院内摆放的许多巨大的陶缸,同时能听到从各家各户传出的“咚、咚、咚”的巨大声响,这是木槌捶击桑穰的声音,单调却沉稳,让人感觉造纸这项古老的技艺还活在人间。

曲阜的制纸工艺仍采用传统的手工艺,从天然的桑条到最后的桑皮纸要经过72道工序,其主要工序有36道。早先村边就有一条河,淘穰、撞穰等工艺就在河中进行,如今河水干涸,为了保持传统工艺,保障纸张的质量,匠人们就开车七八里地到泗水去撞穰。当然,保持传统并不意味着墨守成规、一成不变,从去年开始,他们将最累的靠人工踩踏的搓碓环节改成了电动,不但减轻了工作强度,还提升了搓碓效果。据统计,他们每人每天能生产桑皮纸五六刀。

桑皮纸因产自汉末,故古时又称“汉皮纸”。有着千年历史的桑皮纸被称为人类纸业的“活化石”。千百年来,它记录着我国传统造纸工艺,是人们了解纸文化历史的一个窗口。在古代,桑皮纸除做普通纸外,还用于高级装裱、制伞、包中药、制扇子等。上世纪50年代,桑皮纸逐渐退出印刷和书写用纸行列,从那时起,高档桑皮纸渐渐绝迹。2005年,桑皮纸有幸成为故宫大修特选材料后,这一民间绝活才受到世人关注,2006年入选中国首批非物质文化遗产名录,曲阜的桑皮纸制作技艺也入选山东省非遗名录。

如今,曲阜纸坊村尚有20余户人家从事捞纸,这与最鼎盛时期的300余家作坊、近半数村民从事此业相比,已经衰落不少。尽管从业环境、市场都不容乐观,从业者中年纪最大的已经69岁,年轻的也已40多岁,但与那些因生存环境改变而被迫保护在温室中的非遗项目不同,纸坊村的捞纸业在市场中努力地寻找自己的生存空间,希冀将这一传统技艺传承下去。