于东晋和徒弟们

尹作峰

郭高升

本报记者 孙业文

螳螂拳是由

明末清初的王朗所创

“螳螂拳经过数百年的发展,虽然衍生出许多的流派,如太极螳螂拳、梅花螳螂拳、七星螳螂拳、六合螳螂拳等,但一般都比较认同螳螂拳是由明末清初的王朗(原名于七)所创。”于东晋弟子尹作峰说。

明末清初,于七组织义军与清廷作对,有一次因寡不敌众,几乎全军覆没,最后隐匿于崂山华严寺中。住持急中生智,令他换上僧衣,削去头发,扮成和尚,并用开水烫到他脸又红又肿,叫他睡在禅房、盖上被子,不得出声。

俄顷清兵搜到寺内,住持声称这个新来的僧人得了天花,清军官怕被传染,只望了他一眼就退了出来,于七躲过一劫,后定居在寺内,为避免清兵搜捕,改名为“王朗”,一直流传至今。

王朗在寺期间,经常与住持切磋武艺,但无一胜出。一日暑天,王朗挟书到寺后林中纳凉,忽闻小虫悲鸣,回头一看,只见一蝉和一螳螂正在打斗。螳螂虽小,但进退有度,闪转灵活,两爪勾打有序,不一会就占了上风,王朗似乎若有所悟,捉螳螂放于瓦盆之中,终日试之,终研究出勾搂刁采螳螂手法。

一日王朗在树下练功,有一猿猴取其衣,乃追猿猴,但不能近其身;追逐很久,猿猴才弃其衣而去,王朗思之良久,模仿猿猴之足迹,研究出猴之步法。王朗将螳螂手法和猴之步法相结合,经过一段时期的苦心钻研,创出了螳螂拳。

腾挪闪转,身法灵活

集实战与观赏于一体

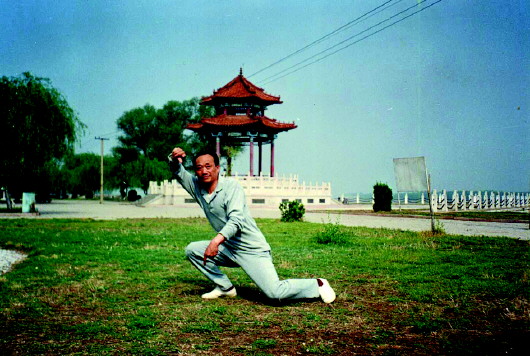

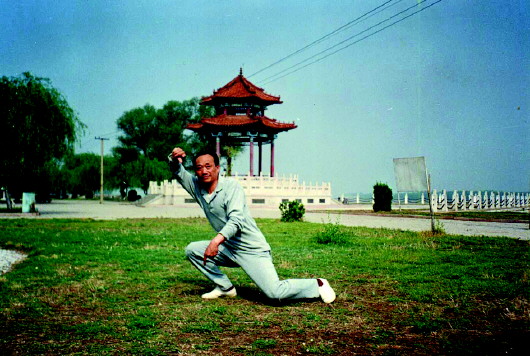

“听说螳螂拳是经过了王朗—赵珠—李秉肖—梁学香—任凤瑞—于东晋传到了济南。”郭高升说,前面的几位螳螂拳祖师爷都是口头传下来的,并没有具体的史料记载,所以无从考证。“我师父于东晋生于1909年6月,卒于1995年12月,山东平度县杨家疃人,是济南螳螂拳的一代宗师,在济南有许多习练螳螂拳的弟子。”郭高升说,于东晋1938年定居济南,在英雄山收徒教拳。

尹作峰称,于东晋擅长古氏螳螂拳,所授螳螂拳术风格独具,自成一家,动作刁敏,张突有力,长短相寓并用,刚柔相济;在技法上突出“七长八短八刚十二柔,八打八不打”等技击特点,以小破大,以巧制拳,以弱制强。

“螳螂拳是象形拳的一种,其招式和手法酷似螳螂,最大的特点就是腾挪闪转,身法灵活。”郭高升说,螳螂拳的实战性很强,注重内外双修,往往出手不见手,摘首,拔根,取中,一气呵成,这一切都得益于它腾挪闪转、身法灵活的特点。

“除了实战性强之外,螳螂拳的观赏价值也非常高。”尹作峰说,螳螂拳动作舒展大方,既有大开大合的长打手,又有短小快捷的偷漏手,既有肘靠擒拿,又有地趟摔打,讲究快而不乱、刚而不僵、柔而不软,所以动作打出来非常漂亮。

“螳螂拳在它产生的数百年里,经过历代武术家的总结提炼、创新发展,逐渐形成了特色鲜明、长短兼备、刚柔相济、勇猛快速的技击特点。”郭高升说,实战威力强,观赏性高,还能强身健体。

“螳螂拳的器械也非常多。”尹作峰说,螳螂拳的主要兵器有螳螂剑、双手剑、铁手、螳螂刺、臂钩手斧、十星指、螳螂降魔杖等。

于三虎大战

铁腿张峰奇

于东晋早年行走江湖,凭其高超武艺,除恶助善,行侠仗义,上世纪二三十年代威震胶东半岛,江湖人称“于三虎”。

他在来济南途中路过一村庄,被一伙人拦截,问其是不是江湖人称“于三虎”的于东晋,并称他们的师父铁腿张峰奇要与他比武以较高下。

话音刚落,一东北口音四十岁开外的壮汉走了出来,大声呵斥:“我要拦住你这只虎。”于东晋一看动手是免不了了,于是摆好动作,准备迎战。

只见那人出手狠辣,招招都是杀招,且多是腿法。于师父展开身形,如一只扑蝉的螳螂,双手成勾,手臂,手腕,手背,手肘皆能起到制敌的作用,半盏茶工夫。那壮汉被于东晋一个螳螂双梆手打翻在地,很久才起来。

那人不服,说是一时疏忽,要再比兵器。他拿过一把扑刀舞了几下,要于师父挑兵器,于东晋说不用,顺手在自己的行李里抽出一根拐杖来,两人你来我往打了几个回合。

突然一刀刺来,于东晋顺势用拐把一挂刀头一个顺水推舟向壮汉手上滑去,正打在那人手上。刀飞出去丈外,那人心服口服,遂命弟子送于师父上路,自己却因羞恼回东北去了。

尚武尚德

以拳理育人

“由于螳螂拳具有很强的攻击性,想跟他学拳的人很多,但师父有一个原则,他从不收无德之人。”尹作峰说,师父对选择徒弟非常慎重,他觉得如果把螳螂拳传给心术不正之人,将来只会为害社会,所以他非常看重武德。据说,他的徒弟大都是由熟人介绍而来,即便这样,每天练拳的徒弟也有七八十人之多。

“师父常以拳理喻做人道理教诲弟子,练武之人要把练武用来强身健体,不要用来打架斗殴。”郭高升说,师父是一个淡泊名利之人,也常常教育他们要做有益于自身,有益于家庭,有益于社会之人。

“师父是中等身材,国字脸,为人很谦和,教螳螂拳很有耐心。”尹作峰称,弟子们学完基础动作之后,师父会在一旁看,如哪个徒弟动作不规范时,他会手把手地教,直到徒弟把动作做得标准。

“他从不打骂徒弟,但他最烦徒弟偷懒。”尹作峰说,记得有一次他练拳时偷懒,被师父看到了,随即罚他做了100个俯卧撑,还要面壁思过。

“师父毕生致力于武术事业,博采太极、八卦、少林、螳螂等诸家拳术技击之精华,融众家之长。”郭高升说,师父在螳螂拳方面造诣颇深,经常与武林豪杰切磋,但每次都是拳让三分,点到为止,师父告诫他们:“永远记得,习武无德,永远不会得到别人的尊重,也不会在拳艺上有大的成就。”

尊师重教

薪火相传

“师父去世后,弟子并没有忘记他。”郭高升说,1998年清明时弟子在他几十年练功的场地边为他立起一块大理石碑,以此来纪念师父;2000年弟子们又成立了东晋螳螂拳研究会,让师父的武功技艺发扬光大,纪念他一生对拳术的执著、追求。

“一日为师,终身为父。”郭高升说,每逢清明的时候,徒弟们都会买上点心酒水到师父墓前去祭拜师父。“师父把他的毕生所学倾囊传授给了我们,做徒弟的不能忘记这分恩情,我们也会把这种精神一代代传下去。”郭高升说。

“现在年轻人的生活压力大,很少有时间来练习螳螂拳。”尹作峰说,习练螳螂拳比较耗时间,年轻人由于平常空暇时间比较少,大都选择了出功比较快的外来拳种,如跆拳道、泰拳等。

“螳螂拳到我这代是第六代,下面也有第七代和第八代了。”尹作峰说,现在跟着练习螳螂拳的有五六十人,但相对比较分散。“这里面有很多都是小孩子,他们要是能坚持下来,那就是我们济南螳螂拳的未来。”尹作峰说,中华的传统武术应该从娃娃抓起,只有这样,才能真正学好和传承螳螂拳。

“济南螳螂拳现在还没有申请非物质文化遗产,我们正在准备相关的材料。”郭高升说,螳螂拳是中华民族优秀的拳种之一,理应得到传承和发展。“希望我们在申遗的道路上能够取得成功,让更多的人学习和了解螳螂拳。”郭高升说。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。