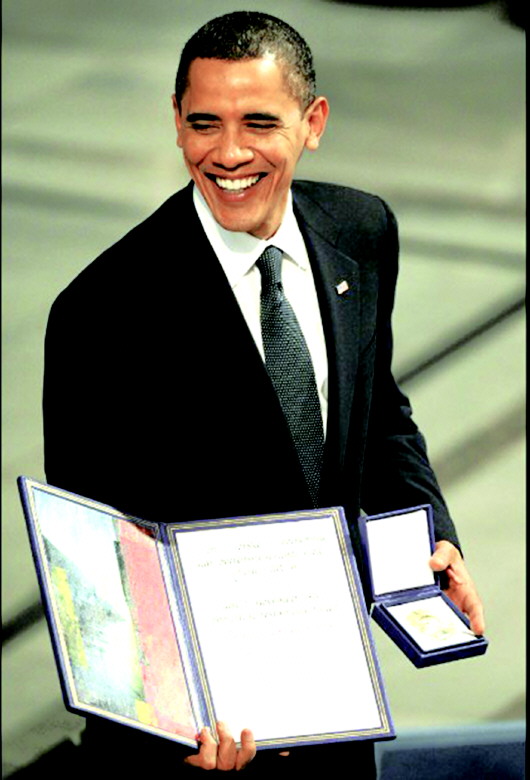

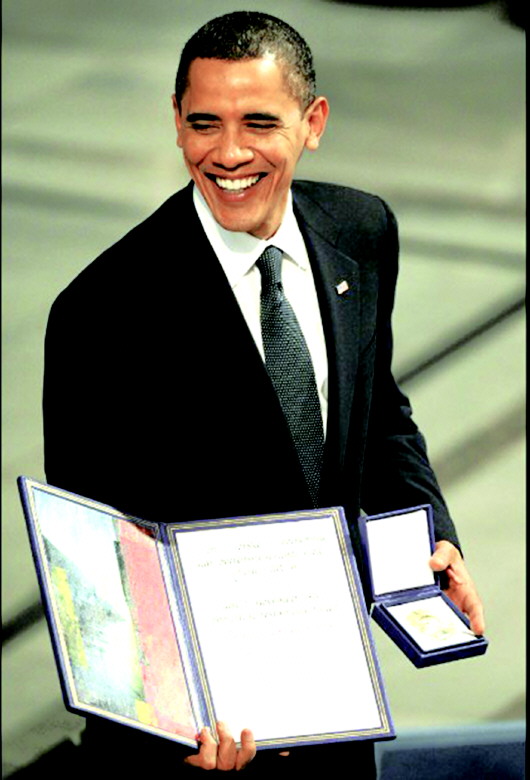

2009年12月10日,挪威奥斯陆,奥巴马展示诺贝尔和平奖奖章。

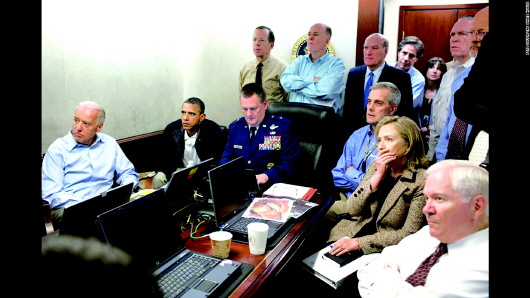

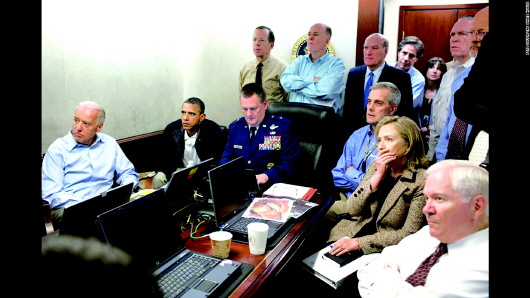

2011年5月1日,海豹突击队在巴基斯坦执行捕杀本·拉丹的任务时,奥巴马和幕僚们目不转睛地盯着屏幕。

讽刺的是,拿了和平奖的奥巴马最终在外交上还是干了不少事儿,但其效果似乎不咋符合世界人民的预期——这位倡导世界和平、推行理想主义外交的总统先生,成了美国历史上进行战争时间最久的总统,而且留下的世界似乎也越来越乱。

本报记者 王昱

中东:

点不着的“新官三把火”

对于美国的外交政策,卡特政府的前国家安全顾问布热津斯基曾有一段精辟的评价,他说当今世界外交看似硕大无比,但对美国人来说无非是一场“三个球的杂耍”——中东、欧洲和亚太,每一个总统都必须处理好这三个关系,别让任何一个落地。

由于竞选期间把小布什的中东政策批得体无完肤,奥巴马执政初期的重点自然放在了中东这个“炸弹球”上。

2009年1月,上任伊始的奥巴马就高调发布了要求关闭关塔那摩监狱的命令,表面上看来,这个命令执行成本很低而且还“一石二鸟”——既能把美国从伊拉克战争开始就驱之不散的虐俘丑闻中拯救出来,捎带手还能讨好一下自冷战起就得罪了的拉美左翼。然而,令奥巴马始料未及的是,这个命令竟然成了他的滑铁卢——由于共和党在国会中的各种阻挠,直到八年后奥巴马卸任时,关塔那摩监狱依然开着。

紧接着,伊朗问题又教训了奥巴马。奥巴马改变小布什时代对伊朗“邪恶轴心”的描述,转而与其积极接触,这着棋表面看极其聪明,但与伊朗的亲善深深地得罪了沙特和以色列(两国分别将伊朗视为区域领袖竞争对手和仇敌),而这两个国家恰好又是美国在整个中东的战略外交支点。美沙、美以关系的疏远,贯穿了奥巴马的执政八年,逐渐丧失这两大支点的美国在中东的影响力骤降,而与伊朗关系的缓和短期内又无法弥补这一损失——或许永远也弥补不了。综合算来,奥巴马这笔外交买卖亏大了。

与同伊朗和解相比,奥巴马从阿富汗和伊拉克撤军的行动至少算得上众望所归。虽然已经卸任的小布什曾在不同场合批评奥巴马的撤军计划操之过急,但不可否认,普通美国大兵已经在这些地方呆够了。然而,美军力量的急速消失也为这些地区留下了权力真空,催生了像“伊斯兰国”这样更为可怕的恐怖主义。

当然,在漫长的八年中,“阿拉伯之春”、“伊斯兰国”崛起和叙利亚危机才是中东的重头戏,但这些表现似乎都不值得更多着墨。因为美国在中东的影响力即便不是已经衰弱,至少也大不如前了——不如说,正是因为美国影响力的丧失,才导致了中东今天的乱局。而这一切的肇始,也许该归咎于奥巴马上任之初对中东问题的“想当然”。

欧洲:

人心散了,队伍不好带

幸运的是,因为乌克兰危机、克里米亚危机,以及随后俄罗斯与西方世界关系的持续紧张,很快把人们的注意力从中东吸引到了欧洲。

如果说美国在哪一片外交战场上打得最为顺风顺水、得心应手,那一定非欧洲莫属。正如国际观察家们所指出的那样,美国团结欧洲盟友的手段是简单且高效的——只要向他们描述一个强大、邪恶的自由世界敌人正在东方虎视眈眈就可以了。在过去的70年中,利用这个方法,美国不仅拉拢自己的盟友,甚至把“敌人的盟友”和“敌人”本身都拉到了自己这一边。当乌克兰危机爆发时,奥巴马和他的幕僚们一定认为接下来的故事将是这个脚本的重演。于是,对俄罗斯的道义谴责、外交孤立和经济制裁接踵而至。

然而,奥巴马又错了。如今的欧洲,在能源上严重依赖俄罗斯,相比于美国人给他们讲的自由故事,似乎更看重俄罗斯的天然气,即便在美国的压力下,德国、法国等欧洲盟友们仍在与莫斯科频繁互动,甚至公开反对美国出售进攻性武器给乌克兰。北约更没勇气吸收乌克兰为新成员国。而奥巴马政府又严重低估了俄罗斯人的忍耐力和普京政府的应对能力。盟友们出工不出力,对手又早已非当年的吴下阿蒙,奥巴马对普京的“窒息战”最终以惨败收场。奥巴马的智囊们曾经预言普京将在2015年或2016年被反对者推翻,俄罗斯将迎来一位愿意与美国合作的新总统。事实却是,普京在总统宝座上欢送了奥巴马下台,并即将迎来一位号称愿意与他合作的美国新总统。

欧洲,这个昔日并肩为同一理想作战的老伙计,如今已与美国同床异梦,这是奥巴马为后任们留下的教训。

亚太:

随波逐流的重返战略

若干年后,当人们总结奥巴马外交时,最让人难忘的恐怕还是他任期内高调提出的“重返亚太”战略,或者说得更确切些,是他对中国的态度。

总结奥巴马执政八年中对亚太和中国的总体思路是很难的,因为在这方面,我们几乎看到两个风格迥异的人在共用一个肉身——在奥巴马执政初期,中美关系一度高开高走,先是美国战略界和媒体抛出中美共治的G2论调,而后两国决定升级中美之间的战略与经济对话,高潮则是奥巴马总统上任首年就对中国的国事访问。然而,2010年以后,美国对华政策急转直下,奥巴马见达赖、美对台售武、中美贸易摩擦、网络安全问题,两国关系一时风云突变。紧接着,美国的重返亚太战略正式出炉,该战略的核心就是在全球层面进行战略收缩,只集中主要精力投入到亚太地区。这个战略虽然一度受到乌克兰危机的干扰而大打折扣,但在奥巴马执政的最后几年里,我们依然看到美国在中国与周边国家的争议问题上频繁地选边站、拉偏架,激化地区矛盾。

在南海地区,美国一方面怂恿菲律宾将中菲海洋争端提交海牙临时仲裁庭,一方面以“航行自由”为名派军机舰艇频繁进入相关海域,导致南海局势不断升级。在东海方向,美国升级美日同盟,多次表态《美日安保条约》适用于钓鱼岛,为日本在与中国的博弈中撑腰壮胆。在朝鲜半岛事务上,美国利用朝核威胁强化军事存在,决定在韩部署“萨德”系统,大大损害中国的战略安全。可以说,眼下中国周边的所有潜在隐患几乎都与奥巴马政府的“搅和”有关。

曾有分析人士指出,奥巴马对中国战略的转变,并非他个人及其执政团队的态度,而是体现了美国“理想主义外交派”对华思路的变化。在过去的八年中,中国综合国力在世界经济危机的寒潮中逆势增强,GDP跃升为全球第二。“理想主义外交派”昔日借力中国管理世界的“G2”思路日渐冷场,取而代之的则是对华防范、遏制战略日渐甚嚣尘上,奥巴马实际上是被推着走的。不过,尽管华盛顿对华强硬派已经占据上风,奥巴马至少始终守住了避免中美全面对抗的基本底线,并一再声称中美关系是世界上最重要的双边关系。这位曾给中国人留下良好印象的总统,其实也是尽力了。

总的来说,奥巴马执政八年,在外交上的遗憾多于成功。曾有人将奥巴马在外交上的无力感类比于上世纪七十年代的卡特总统——两者都在外交上怀有美好的理想,但都缺乏达成目的的手腕和途径。也许这正是理想主义政治家的悲剧——他们都是好人,但这并无用处。