他从警校毕业,却最终飞上蓝天成为一名乘务员,把旅客当家人对待是他9年来服务的理念,从一名新人成长为一名经验丰富的乘务长、航线带飞教员,他用9年的时间让自己变得更优秀,他叫郑轶,是山航客舱部济南大队乘务三中队的一名乘务长。

本报记者 白新鑫

警校毕业却爱上蓝天

帅气的外表、阳光的性格,与人交谈时脸上总是挂着亲切而自然的笑容,坐在记者对面的郑轶给人的第一印象就是极具亲和力,这对于空乘这个职业来说是非常重要的。

尽管从外表看来,郑轶是一枚女孩子都喜欢的典型“小鲜肉”,但郑轶告诉记者,其实他已经在山航工作9年了,是一名不折不扣的“老人”。

2008年7月,郑轶走出校园,离开了他熟悉的山东警察学院,来到山航成为了一名男空乘,说起从校园步入社会的这段经历,郑轶坦言自己当时并没有想太多。“我在大学学的是刑事侦查,但毕业后得知山航招乘,没多想就过来试试。”郑轶说。

没想到的是,这一试居然就是9年,郑轶从一名初出茅庐的新人成长为如今经验丰富的乘务长、班组长、航线带飞教员,他说这一路飞过来自己经历了很多。

“一提到乘务员,可能大多数旅客脑海中首先想到的是空姐。”郑轶说。在这个以女性为主要群体的工作中,作为一名男乘务员,在很多方面要比女性乘务员付出更多。“女生天生的柔美与细腻,让她们在从事空乘工作时更容易服务好旅客,在很多服务细节上她们往往也会做得更好。”郑轶说。

时至今日,郑轶还记得自己当初第一次上机服务时紧张的情景。他说:“看到乘客陆续登机,当时就蒙了。原先背得滚瓜烂熟的服务用语和操作程序全不知去哪儿了,憋得脸红脖子粗,想不起来该干什么。”从那时起,郑轶明白了这份工作远没有想象中那么简单。

每天背手册,反复模拟练习空中服务,就连躺在床上休息时郑轶的脑子里想的都是空中的服务流程,这个不服输的大男孩通过一点一滴的积累不断地在进步。

从后舱乘务员到头等舱乘务员,2013年,郑轶终于晋升为一名乘务长,然而他并没有松懈下来,他选择利用业余时间攻读南开大学的在职研究生学位。从2015年的夏天起,每个周末郑轶只要没有飞行任务,都要往返于济南-天津上课学习。

把旅客当家人

“如果我们把每位旅客都当自己的家人去对待,就没有做不好的服务。”郑轶说。作为一名工作9年的乘务员,他说服务其实是个细活,很多时候细节决定服务质量。郑轶举了几个例子,例如在客舱里发现抱小孩的旅客,作为乘务员首先想到的应该是为旅客拿一个靠枕,让旅客垫在胳膊上,这样抱着孩子不会太累。如果遇到腿脚不好的老人,是否能够第一时间上去扶老人一把,帮老人找到座位。“这些都是细节的体现,服务在旅客开口之前是我们工作的理念。”郑轶说。

有一次,郑轶带领组员执行航班任务,航班飞行过程中他发现一位老人,“那是一位无人陪伴的老人,看样子应该是第一次坐飞机。”郑轶说。发餐时老人不吃不喝,郑轶走近了解后才得知老人因为年纪大手脚不方便,怕在飞机上手会不自觉地抖动,吃饭很容易弄脏自己跟周边环境。

“您不吃饭身体会吃不消的,还是吃点吧,我来帮您。”郑轶蹲在老人身旁,帮老人打开餐盒,一口一口地喂老人吃饭。“老人其实还是很饿的,没一会儿老人就把饭都吃光了。”郑轶说。

而令他没有想到的是,他的这一举动,让周边的旅客都很感动,大家纷纷为他鼓掌点赞。“有时候旅客不说不代表他们不在留意你的举动,其实很多时候旅客都在观察乘务员,我们做好服务,旅客都会看在眼里。”郑轶说。

2016年8月18日,在曼谷-济南的国际航班上,有一从曼谷旅游回国的老年夫妇,也许是因为长途旅行劳累,在航班飞行过程中有一位老人突然觉得胸闷、心慌且呼吸困难,“当时老人的气色不是很好,我们简单询问后立刻帮助老人调换到人少通风的座位,随后为老人拿来热水并通过机上广播询问飞机上是否有医生。”郑轶说。

经过再三确认,航班上没有医生,郑轶见老人病情没有好转,便立刻安排组员为老人拿来氧气瓶让老人吸氧,“当时还给老人拿来了清凉油跟糖。”郑轶说,没过一会儿,老人的气色开始逐渐变好,等到航班落地时,老人基本恢复了正常,下飞机时郑轶不忘叮嘱老人尽快到医院检查身体。

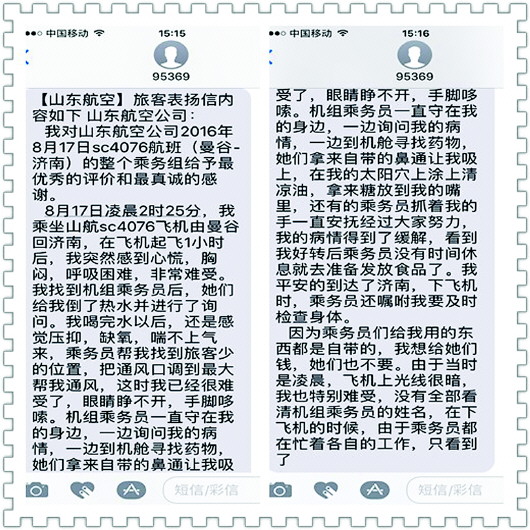

本以为事情到此结束了,然而令郑轶没有想到的是,几天之后他受到了公司的表扬。原来当时得到他跟机组成员帮助的老人给山航发了一条感谢的短信,“看到短信内容时心里真的很感动,这是我们应该做的,但是却得到旅客如此真情的回复。”郑轶说。这是他工作最大的动力。

好“教员”手把手教徒

妻子也是一名乘务长

聊起航线带飞教员这个身份,郑轶坦言自己并没有太多经验可谈,因为成为带飞教员时间不久,到目前为止他只带了一名徒弟。

“现在徒弟马上要放单检查了,一个19岁的小姑娘老家在佳木斯,一个人在这也很不容易。”谈到徒弟,郑轶说自己完全没有把徒弟真的当做“徒弟”。而是像对待一个小妹妹一样去帮助她成长。

“没有教不会的徒弟,只有不会教的师傅。”这是郑轶教徒的理念,为了做好“教员”这个角色,郑轶可以说是做到了极致。

徒弟第一次上机飞行前,郑轶亲自开车带着徒弟从出发地点一个环节一个环节地走了一遍,告诉她哪里乘坐机组车,哪里是航前准备室,上飞机前要注意哪些问题,所有细节他一个不落地都告诉徒弟。

等待飞完航班后,他跟徒弟两个人一起总结当天飞行的点滴,把这些都记录成了文字。驻外时,他也会带着徒弟跟其他组员去品尝各地的美食,“其实这样更容易让她融入我们这个团队,大家彼此之间的默契程度也会提高。”郑轶说。

为了让徒弟熟练掌握理论手册和服务技巧,郑轶自己给徒弟印了一本A4纸那么大的手册,方便她业务时间背诵学习。为了防止她机上工作烫伤自己,郑轶买了一副工作手套送给徒弟,这样烤餐时不会烫伤。为了防止热饮烫伤,航后倾倒多余热饮,突然颠簸倒在手上烫伤,郑轶还给徒弟买了一个漏斗,这样倾倒多余热饮时,不会洒到外面。很多细节,都体现了这位教员的暖心之处。

很快,郑轶就将迎来他在山航工作的第十年,“人能有几个十年,把握现在,憧憬未来。”郑轶说作为一名男乘务员,在做好服务的同时他们肩上承担了更多的安全责任,理性、果断是他们的优势;而作为一名乘务长,他认为自己更多的是“弥补”,郑轶说服务不仅仅是端茶送水,更多的是人与人之间的沟通。

业余生活中,郑轶也把一部分精力投入到如何更好去工作中。“利用业余时间,我最近在研究两个服务项目,一个是我是中队QC小组负责人,研究课题是机上特殊餐食的管控问题,从前期的调研、中期的分析报告,到现在的后期论证阶段,即将形成最终报告,有助于机上旅客特殊餐食的管理和提供,组员之间的有效闭环,从细节提升山航服务规范和旅客服务管理。”郑轶说。第二个项目是试行山航鲁雁管家机上服务短信评价项目,落地后旅客会为当日航班进行短信回复评价,郑轶会把大数据调出来,研究什么航线旅客会出现不满意,延误时间多久旅客会回复不满意,然后针对此类状况,寻找出规律,形成文字报告总结,后期论证全员推广,提醒乘务员在各个时间节点做好相应服务调整,满足旅客个性化服务需求,从而全面提升山航在全国的服务评价指数和影响力。

在家庭生活中,郑轶跟妻子相聚的时间并不多,他的妻子韩慧颖也是山航客舱部的一名乘务长。作为“双飞”夫妻,郑轶和韩慧颖从事着同样的工作,有着同样的辛苦,彼此之间能得到相互理解。在工作中,夫妻二人想法保持高度的一致,从未有过任何矛盾,这也是韩慧颖让他最感动的地方。虽然两个人每周都有航班任务,只能待在一起两天,最长的时候8个月没见面,但这丝毫不影响两人对工作和生活的热爱。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。